「世界観とは何か?」<連載06 環世界について③>

前々回、前回に続いて環世界についての3回目です。

ここまで見てきたのは「生物は感覚器官によって主体的に感じる世界が違う」「目の前にある対象と結んだ関係(機能環)の集合体がその生物にとっての世界になる」ということでした。

実際、ミツバチは「蜜のない花」は認識してないという説もあります。蜜のない花はミツバチにとって意味がないので、ないも同然なのです。

それは私たち人間でも同じで、そもそも一部の生物が見えるような紫外線はキャッチできず、犬のような嗅覚もありません。他の動物より切り取っている世界が広いわけでもないわけです。それに加えて、私たちは視界に映る見てを認識しているようで、実際には本能や記憶によって、必要なものだけに意識を向けています。

街を歩いてて知らない人間の顔は「その他大勢」のかたまりとして、個別には認識されませんし、その中で記憶というデータベースに引っかかったものは、特定の個人として認識され、その人が自分の世界に立ち上がってくるわけです。

つまり、生物は無限世界の中から、自分と関係性のあるものだけを切り取るだけでなく、さらにその時の自分にとって必要なものだけで、自分の世界を主体的に作り上げているのです。

そもそもカメレオンがアメンボを食べるような、知覚と作用が1対1であるような関係性(機能環)は人間にはほとんどないと言っていいでしょう。

めちゃくちゃ熱いからパッと手を放すとか、そういう無意識に危機回避する回路はいくつもあると思います。また梅干しを見たらよだれが出るは、ちょっと近いところはあると言えます。

しかし、多くの物事については、前回も書いたように、対象に対しての関係性が複数あることによって、選択の必要性が生まれるため、それが問答無用でこれ!みたいな時でない限りは自動的に選択されることはないということなのです。

つまりそこに「知能」が介在し、自分がどの選択を行うべきかという判断が行われます。

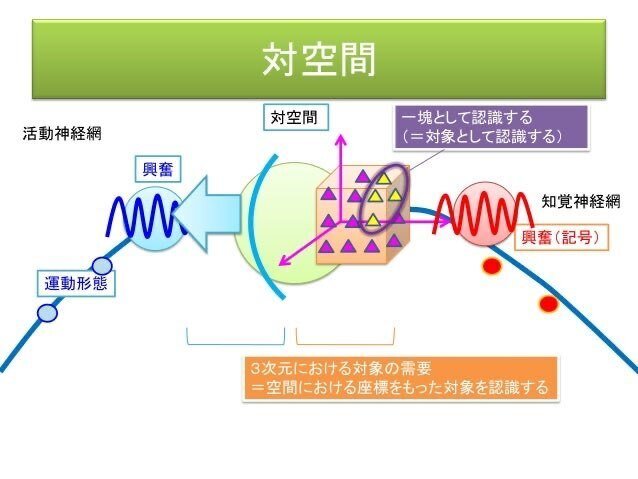

これに関しては、ユクスキュルの提唱した「対世界」という概念が参考になります。下記はまたまた三宅さんのスライドですが、生物がより進化する過程で、知覚(知覚神経網)と行動(活動神経網)の間に、「知覚や興奮に対して様々な角度からの解析を行い行動が選択されるための”電話交換機センター”的な中枢神経網」なるものができているということなのです。

この「知覚神経網→中枢神経網→活動神経網」によって構成される主体的な固有世界がユクスキュルのいう「対世界」というもので、知能の原型とも言えるものです。

この「対世界」というのは、客観的な外側の世界と同等ではなく、自分の内側で解釈している「主体的な世界」です。

生物は、客観的な無限世界を等しく生きているようでいて、それは自らの知覚によって切り取り解釈された「対世界」を生きています。そして、複雑な世界をより合理的に生きぬくために”電話交換機センター”的な「中枢神経網」を中心とした知能を発生させていったのです。

つまり「リンゴ」という果実は、その場ですぐに食べられる食料でもあり、後で食べる保存食でもあり、誰かにあげる「プレゼント」でもあり、それをデッサンを楽しむ「道具」でもあり、あるいは大好きなアップルというブランドの象徴として「愛でる」ものでもあります。

そんな風に、対象に対しての関係性(機能環)がたくさんある場合、自分が置かれている状況にもっともふさわしい反応をする必要がありますが、それは何を良しとするかの基準によって、最適な解が変わるということでもあります。

一つの対象に対し、複数の捉え方があるというのを三宅さんのスライドでは「3次元における対象の需要」ということで表現されていますが、

その次元数というのが、その場における評価軸の話で、実際には先のリンゴの例のように、生物として進化するほどに多次元であると言えるでしょう。

状況や過去の記憶なども考慮した上で、知覚の判断の仕方を高度にすることが「知能」の意味であったのだということです。

そして今私たちが考察の対象としている「世界観」というものは、その判断をより早くより正確にするために、自らの内側に構築されたものと言えるでしょう。

そもそも動物としての知覚で切り取られる世界があり、その世界に対しての経験的な意味で「世界とはこういうものだから」という世界観ができて、それに従って、できるだけ効率よく、より生存確率の高い(より満足度の高い)判断をしているのです。

以上が、三宅陽一郎さんとの対談、ユクスキュルの「環世界」という概念から紐解いた「世界観」の一面になります。

連載「世界観とは何か?」の 01~03では、概念の整理から「世界観」を考察し、04~06では人間の知覚から構築される「世界観」を考察しました。

今後も様々な角度から「世界観」を構築していきたいと思います。