京都の雅な金箔押しの世界& 京都はマネキンのメッカだった⁉ 粟田焼の名工岡田久太家とのご縁の序章

縁とはつくづく不思議なものだと思います。

見えない縁(えにし)にみちびかれるように、京都粟田焼の名工・岡田久太家系のゆかりの方々と巡り合うことができました。

まず最初に、岡田久太はどんな人物かといいますと、

江戸時代後期の京都・粟田焼の陶工で、粟田神社の近くに居をかまえ、南蛮写しの白泥(はくでい)、朱泥(しゅでい)、素焼きの急須づくりを得意とし、数寄者におおいに愛玩されたといいます。

岡田久太は、ロクロを引くことが巧みであり、幕末の名工・青木木米(もくべい)のロクロの師匠(ないしはロクロ師)と言われており、彼のつくる急須は、あまりに薄づくりで現存しているものは少ないと言われています。

またある書には、

「唐須ひしやうの名人也、人柄至って畸なりゆえに又その製造も大いに風流なり、大いに世に行はる」

と記されていて、奇人であり、また名人と称されています。

岡田久太は、桜久太とも称し、号は給花亭、桜隠。 銘は桜の花びらのなかに久と書き、天保3年(1832)8月21日に没したといいます(生年は不詳)。

さて本題に入りますが、

岡田久太のご子孫の方は、岡田武さまといわれ、現在は「岡田萬治金箔加工美術」で金箔押しの仕事をされています。昨年秋に、親戚の方から「あなたって、偏屈ね、岡田久太みたい」といわれて、自分が岡田久太の末裔であることを知ったそうです。そんなひょんなことから自分の来歴を知られるとは、岡田武さまのほほえましいお人柄がうかがえます。

岡田武さまは、もともと絵を描くことがお好きで東京芸術大学を志していたそうですが、お父様が倒れられたので京都の家にもどり、お父様の金箔押しの仕事を継ぐ決心をなされたそうです。

戸をあけて、工房のなかに一歩踏み入りますと、驚いたことに、正面には鮮やかな金箔の、堂々たる金箔障壁画の二曲一双屏風が飾られているではありませんか。その力強い筆致の金箔障壁画のタイトルは、「輪回しの少女」というのだそうです。

さすがに岡田武さまは、東京芸大を志されただけの絵ごころを感じさせる迫力ある絵で、日本画的な雰囲気のなかにも、どこかシュールな感じがする楽しい絵とお見受けしました。ちなみに右側にある山と建物はセザンヌの「サント・ヴィクワール山とシャトー・ノワール」へのオマージュが入っているそうであります。

また工房の窓側に、真っ赤な口紅を塗り、真っ直ぐに前を見つめた、女性のタブローが置いてありました。この情熱的なタブローも、岡田武さまの「疾風の妙」というタイトルの作品だそうであります。そのド迫力に圧倒される思いでした。

岡田武さまのお話では、”日本の伝統は雅(みやび)にあり”とのことであります。明治初期の欧米で一世を風靡したジャポニスムも、日本の伝統美の雅(みやび)を継承したものであり、欧米の美術を真似したものではありません、それゆえに、ジャポニスムは、その時代をブレークスルーして世界一になったとおっしゃるのです。世界一に輝いた、そうした日本の伝統美を現代においても活かさないのはもったいない、とおっしゃるのです。まったく同感と言わざるを得ません。

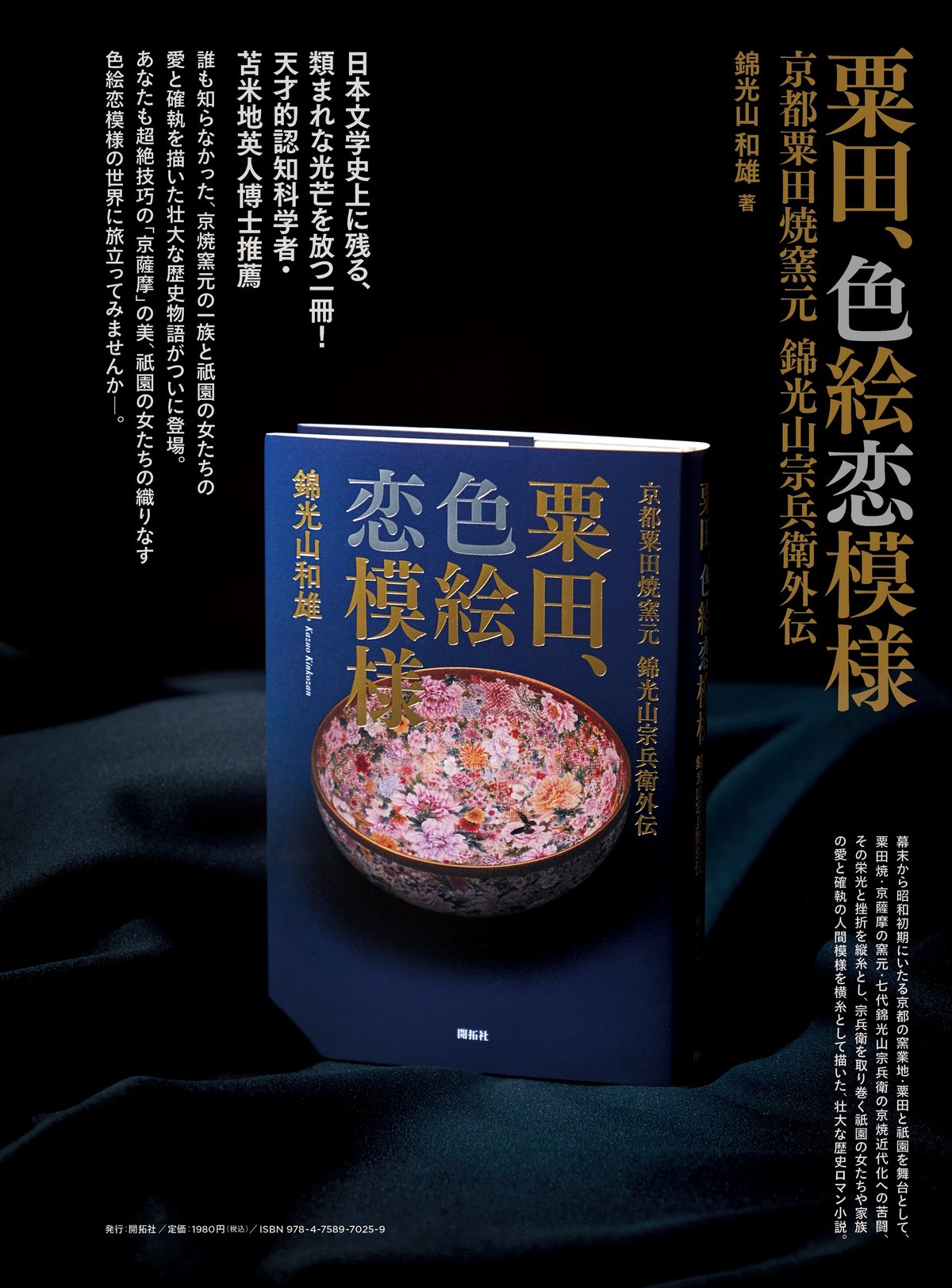

ところで、岡田武さまとお会いできたのは、「岡田萬治金箔加工美術」で一緒に働いておられる松山淳さまに、わたしの拙著『粟田、色絵恋模様』のなかで、わたしの曾祖父・六代錦光山宗兵衛(幼名文三郎)が幼いころ、岡田久太をモデルにした桜太にロクロを習う場面を書いていることが一つのきっかけになっております。

松山淳さまは京都市立芸術大学を卒業されて、若いころ神社仏閣の修理などなされ、20年前から「岡田萬治金箔加工美術」を手伝ったりしていたそうですが、約5年程前から岡田武さまと一緒に金箔押しの仕事をされているそうです。

松山淳さまの金箔押しの魚の作品が、工房の窓際に展示されておりました。それらは、金箔、銀箔、色箔押しのとてもカラフルな作品で、金箔押しのダイナミズムと醍醐味を存分に感じさせてくれる作品です。

松山淳さまのお話では、中身は布を固めたハリボテ状のもので乾漆(かんしつ)という技法でつくられたそうです。金箔や銀箔、色のついた色箔は、漆ではなくエポキシ樹脂の接着剤を使われているそうです。

また工房には置いていなかったのですが、松山淳さまは彫刻もつくられていて、そのひとつに「アイドル阿修羅」があります。

下の画像をご覧なっていただくと、興福寺の有名な阿修羅像が、なんと可愛らしい衣装をまとった、アイドルに変身しているではありませんか。古い仏像を現代的なセンスのものに創り上げる松山淳さまの発想は、とても斬新で半端なものではなく、世界に飛躍できる才能ではないか、と思われます。

「アイドル阿修羅」の顔の表情をご覧になっていただきますと、大きく口をあけて歌っている表情やすこし困ったように眉を下げている表情がなんとも可愛らしく、まさに現代版阿修羅像と言えるのではないでしょうか。またどこかユーモアがあって、松山淳さまのやさしいまなざしが感じられます。

わたしがなぜこのような像をつくられたのかお尋ねすると、松山淳さまは、興福寺の阿修羅像も、少年にも少女にも、どこか中性的にも、どうとでも見える、そんなところを「アイドル阿修羅」にも活かされたそうであります。

さらに、松山淳さまの彫刻には、下の画像にありますように「モデル四天王」というのがあります。「モデル四天王」をよく見てみますと、四天王は、みんな女の子で、スタイルもよく、とてもゆたかな表情をしています。一番右側の女の子は微笑みさえ浮かべています。

なぜ「モデル四天王」をつくられたのかお尋ねしますと、松山淳さまは、人には”一人一仏”というか、老人でも若い人でも女性でも子どもでも、老若男女問わず、一人ひとりに仏があるのではないか、そんな思いをこめてつくりましたとおっしゃるのです。

わたしは、そのお話を聞いて、古い仏像というのは、どこか若い人には親しみがたいところがあるかもしれませんが、松山淳さまがつくられた「アイドル阿修羅」や「モデル四天王」には、宗教性とまじりあったモダンさにくわえて、可愛さや面白さ、ユーモアがあって、若い人にとてもなじみやすいのではないか、と思われました。

「モデル四天王」の女の子は、足で悪鬼、邪鬼を踏みつけていますが、松山淳さまのお話によりますと、悪鬼、邪鬼の顔は現代人の男性の顔にされたそうです。これを見て、女の子のなかには胸がスカッとする子がいるかもしれません。松山淳さまは茶目っ気もあるようです。

それにしても、日本のアニメやフィギャアは世界的に人気がありますが、なぜ京都で「アイドル阿修羅」や「モデル四天王」のような宗教性とサブカルチャーがミックスしたような作品が生まれたのだろうかと、思っておりますと、岡田武さまが、京都はマネキンのメッカだった、とおっしゃるのです。

わたしには初耳だったので怪訝な顔をしていますと、岡田武さまのお話では、鎌倉時代に運慶や快慶などの素晴らしい仏師が出たあと、しばらく空白期があるそうですが、京都では京人形の伝統とともに、江戸から明治にかけて見世物興行などに使われた、”生き人形”、”リアル人形”を作ってきた歴史があるそうなのです。

それは、ヨーロッパの習作ではなく、日本人の感覚による日本独特の人形づくりの歴史であり、そうした伝統を継承する形で、明治以降、京都には、七彩(ななさい)マネキンなどいくつかのマネキン・メーカーがあったそうなのです。

そうした伝統と歴史が受け継がれて、岡田武さまのタブローや松山淳さまの彫刻が生まれて来たのでしょう。大変に興味深いお話で、あらためて、京都の文化・芸術の奥の深さに驚かされます。

そのあと、二階の工房を見せていただき、堂々たる築100年の梁(はり)と金箔押しの鍾馗像を拝見させていただきました。

最後に岡田武さまのお顔を拝見していて、ふと思いついたことがあり、その場でお尋ねしたのですが、これは後日談がありそうなので、次回に譲りたいと思います。

*

【付録】

以上で終わりですが、ご興味のある方は、

拙著『粟田、色絵恋模様 京都粟田焼窯元錦光山宗兵衛外伝』のなかで、わたしの曾祖父・六代錦光山宗兵衛(幼名 文三郎)が青木木米のところに修行に出され、初代岡田久太をモデルにしました桜太というロクロ師からロクロを仕込まれる場面を書きましたので、その抜粋をお読みいただけたら幸いです。

「騒動から四年後の文政十年(一八二七)、文三郎は四歳になり、京の名工といわれていた青木木米(ルビ あおきもくべい)のところへ修行に出された。

当時、青木木米は、六十歳を超えており、口を耳に近づけなければ話し声が聞こえずに聾米(ルビ ろうべい)と号していた。その前年には妾のおまさとの間に長男の周吉が生れており、長女のお来(ルビ らい)はすでに長じていて祇園で芸妓をしていた。

文三郎の父の五代鍵屋喜兵衛が青木木米のところへ彼を修行に出したのは、木米が文人趣味の唐物写しの煎茶器(ルビ せんちゃき)などに優れていたこともあるが、磁器の製法を学ばせておきたいという思いがあったのだろう。磁器は、五条坂の「荒物」と粟田から蔑みの眼で見られていたが、硬くて割れにくく、水が浸透しないという優れた特性があり、当時、富裕な人々を中心に流行していた煎茶器にも適していたのである。

「文三郎、おまえは大きうなったら御用御茶碗師を継がなあかんのや。そやさかい、いまからぎょうさん修行して腕磨かなあかんのや」

そう言って、父の喜兵衛は、毎日文三郎を送り出すのだった。幼い文三郎はそれが運命のようによく聞き分け、子供心にも気張らなあかんとこっくりとうなずき、小物座の青木木米の家まで駆け出して行くのだった。

木米のところには、桜太という老ロクロ師がいて、ロクロについては彼から手ほどきを受けていた。桜太はロクロが実に巧みで、素焼の急須(ルビ きゅうす)、涼炉(ルビ りょうろ)を得意とし、彼の作った急須はいぶし銀のような控えめで渋い品があった。

文三郎が息せき切っていくと、いつも桜太が待っていた。はじめのうちは土遊びのような真似ごとだけであったが、次第に桜太の手ほどきにも熱が入ってきた。

「さあ、ロクロを回してみなはれ。肩の力を抜いて、手全体で土に触るのや」

文三郎は、指先に神経を集中させて、土に指を添えて、ゆっくりとロクロを回した。小さな手にひんやりとした土の感触が伝わってくる。

「土はすべての命の源なのや。その声を聞くのや。土のなかには水の音、風の音、木の音、すべての音が入っているのや。土は必ずそれを伝えてきよる。わしらは、その土の声を聞いて、逆らわずに、そっと手を添えるだけでええ。そうすると、土はなりたい形に自然となっていきよる」

文三郎が土に指に添えると、土が盛り上がり、ひとつの形になっていく。

「だいぶ歪んどるな。ロクロの軸はいつも真ん中で動かないのや。物事には必ず軸があるのや。いつも軸を考えなきゃあかん。そのためには、ロクロに顔を近づけ過ぎてもいかんのや、何でも余り近づくとよう見えんようになる。少し離れて初めて見えるのや」と桜太が言った。

「これでええか」文三郎はしっかりと背筋を伸ばした。

「そうや、背筋を伸ばすのや、それでええ」

しばらくして小さな盃がひとつ出来上がった。ひとつ、ふたつ……。いくつ作っても同じ大きさにならなかった。

「わしのをよう見ておきなはれ」

桜太は、一塊の土を削りとると、無造作に土をロクロの上に叩きつけ、器用な手つきでロクロの上で回転させた。すると、生命のない土の塊が、手の動きに応じて、小さな動物のように自在に動き始めるのだった。指とヘラの動きに応じて、土はリスが木に駆け上るかのように盛り上がったかと思うと、一転して小さな龍が天を飛翔するように蛇行して広がり、最後に口のところまで膨らむと、壺が出来上がっているのであった。桜太は、一本の糸を取り出して、壺をロクロから切り離し、壺の裏に銘印を押してから傍の棚の上に置いた。こうして出来上がった壺は、極めて薄づくりで、軽く、前に作られた壺と寸部の狂いもないのであった。

文三郎は大きな眼を見開きながら食い入るように見つめている。

「爺(ルビ じい)の印は桜の形をしとるなあ。爺は、桜が好きなのか」

桜太は桜好きのせいか給桜亭と号していた。

「そうや、わしは自分を桜の花守と思っておるのや」

桜太はキセルを取り出して火をつけた。

「桜は人を楽しませてくれる。人との縁はわずらわしいもんやけど、桜にはそういうことがない。わしにとって、気がかりなのは、春がきて、いつ桜が咲き、いつ散るかということだけや。今年の桜は、早う散ってしもうて残念やった」

「爺、来年、また見ればええやないか」

「文三郎、おまえはいくつや」

「もうすぐ五歳や!」

「そうか、わしはおまえとちごうて歳やさかい、あと何回桜を見られるかわからへんのや」そう言って桜太はキセルの煙を吐いた。

「爺、長生きしたらええ!」

「おうー、文三郎は元気で、ほんまええ子やなあ」

桜太は文三郎を抱き締めて、ひげ面を彼の頬に何回も擦りつけるのであった。

四月初め、文三郎は桜太に手をひかれて岡崎の堤に桜を見に行った。

「桜は一年間じっと力を蓄えてから一気に咲きよる。そやけど、そんな風情を露ともみせへん、そこがええとこや」

桜太が独り言のようにつぶやいた。

そんな言葉が聞こえぬふうに、文三郎は呆けたように桜を見ている。風が吹いて花びらがいくつか風に舞っている。一片の花びらが空に舞い上がり、大きく弧を描きながら文三郎の方に飛んできた。文三郎は小さな手をあげて、その花びらをつかもうとしたが、花びらは頭上を越えていってしまった。桜太が黙って手を差し出した。手のひらには花びらが一つのっていた。文三郎はそれを指先でつまんで、いつまでも眺めているのだった。

夏が来ても文三郎のロクロ修行は続いていた。

「暑うて、かなわんさかいなあ」

上半身裸でフンドシ一枚になった桜太は、文三郎がつくった盃をいくつか拾い上げて、「この盃は小さすぎるで、これは少し厚ぼったいの」と言いながら、その盃をすべて手でつぶしてしまった。

「爺、せっかく作ったのに、なんでつぶしてしまうのや」

文三郎が口を尖らした。

「文三郎は気が強いのう。寸法も厚さも同じじゃないとあかんのや。ロクロは、腕を磨けば磨くほどええものができるのや。盃を作り、その後に茶碗や。茶碗の次は湯呑みと徳利(ルビ とっくり)や。その次が急須や。そこまでいくのに三年はかかる」

桜太はそう言うと、「今度は、これを作ってみい。これと同じもん、百個作るのや」と新しい形の盃を差し出した。

文三郎は、蝉時雨(ルビ せみしぐれ)の降りしきるなかで、ひたすらロクロを回し続けた。額から汗がしたたり、目に染みて赤く充血している。何日かかけて、盃を百個作ると、「ご苦労さんやった。今度は、これを作ってみい」と、違う形の盃を差し出すのだった。

「爺、また百個作るのか」と文三郎が桜太をにらみつけた。「そないに恐い顔せんときや。焼物で渡世していくには、しっかりした腕が必要なのや。浮世とは、憂き世いうてな、辛いことも多いさかいなあ」桜太が諭(ルビ さと)すように言った。

文三郎が、くる日もくる日もひたすらロクロを回し続けて、疲れると土間の窓からぼんやり藍色に染まった東山を眺めていた。

そんなある日、「なかなか、筋がよろし、今日はこのくらいでええやろ」桜太が文三郎の小さい肩に手をおいた。何十年も土に触れ、ロクロを回してきた手は、節くれだった大きな手であった」

中略

それから数年が過ぎ、その間、桜をこよなく愛でた桜太も亡くなり、文三郎の師匠である青木木米も六十七歳で没してしまった。葬儀の数日前に、文三郎がたまたま木米の家へ行くと、木米の娘のお来と居合わせた。

その頃、お来は芸妓を辞めて、大阪の文人豪商の殿村平右衛門に身請けされて木屋町二条に住んでいて、すっかり艶めいて女の色香がこぼれるようであった。

「お父ちゃん、妙な遺書残してはるわ」お来の素っ頓狂な声が聞こえた。

その遺書とは、蔵の中に貯えた陶土と鴨川の水を練り合わせて棺を作り、自らの遺体をその棺に入れ、粟田の窯で三日三晩焼き上げて山中に埋めて、千年後に開いてくれというものであった。

「この遺書変ってはる。ほんまにお父ちゃんらしいなあ」と、お来はしみじみとした声で言った。

だが稀有の識字陶工であった木米のその奇妙な願いは聞き入れられることなく鳥辺野に葬られたのであった。文三郎は不思議だった。人はいとも簡単に死んでいく、儚(ルビ はかな)いもんやけど、焼物は千年後も残るのだろうか。そうであれば、自分も千年後も残るようなものを作ってみたいと思うのだった。

木米の没後、お来は殿村平右衛門に先立たれ、養女の実家に身を寄せていた。お来は贅沢(ルビ ぜいたく)好きな女で絹以外は身につけなかったが、木米の遺品も手放して次第に貯えもなくなり、最後はいつも絹の紋服を着ていたのだった。

〇©錦光山和雄 All Rights Reserved

#アイドル阿修羅 #阿修羅像 #興福寺 #モデル四天王 #四天王

#青木木米 #ロクロ師 #急須 #錦光山宗兵衛 #粟田焼

#京薩摩 #錦光山和雄 #粟田色絵恋模様

いいなと思ったら応援しよう!