技術系災害ボランティア育成講座を受講したので報告します

氷見市ボランティア総合センターが技術系ボランティア育成講座を開催したので早速申し込みました。一日で予定人数に達したそうで、需要や人気の高さを裏付けています。しかもこの度奥能登では豪雨により水害が発生し、当初倒壊ブロック塀の解体や崩れた壁の養生技術だったのが、水害ボランティアに内容がシフトしていました。能登半島の災害ボランティア技術の強化を狙っての講座です。

10月12日は氷見市災害ボランティアセンターにて座学、10月13日は解体予定家屋を家主さんのご厚意で提供していただき、実習を行いましたので内容をご紹介いたします。

↓↓こちらのPDFは分かりやすいテキストですので、水害ボランティアを予定しておられる皆様もぜひご一読を!

座学(10月12日)

災害ボランティアセンターの三原則

「被災者中心」「地元主体」「協働」→被災者に寄り添い、市町村、社会福祉協議会(社協)、ボランティアが力を合わせる

活動前に…

最新の情報を入手、身の回りの準備

活動時の心得

体調管理、ルールを遵守、思いやり→依頼者の気持ちに寄り添い、活動する。言葉遣いや態度に気を配る。

落ち着いて話を聴くとボランティアに打ち明けてくれることもある。

はやる気持ちが事故、ケガにつながるので、落ち着いて活動に臨む。待つこともボランティア。

講師のDRT Japan栃木の桑原さんもおてら災害ボランティアセンターの坂野さんも被災者さんがすぐに原状復帰できるように念頭に置くことが重要といったお話を繰り返しお話されていました。

悪い例としては

・床下の泥を掘りすぎてかえって基礎をダメにしてしまった

・床下の泥を上げるために床板や根太を再利用できないような切断をしてしまい、かえって再建費用がかさんだ

・養生をせずに泥上げをしてしまい、もともと浸水していなかった壁や畳を汚してしまった

などのお話がありました。同じ轍を踏まないよう、注意点を押さえながら翌日は実習をしていただきました。

実習(10月13日)

床下を確認

洋室の場合

点検口が無い場合は45cm四方に開ければ点検口や床下収納として活用できる。

和室の場合

畳は床下浸水などで水に浸かってなければ使用可能。

床下の泥上げなどをする時は畳をあげて汚さないですむ場所に保管。

矢印↑は床の間の方向

床はがし

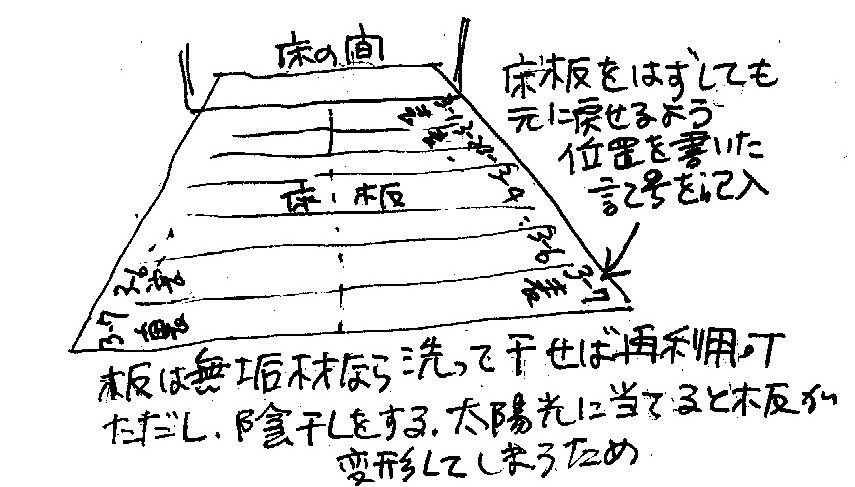

3番目の部屋の表側の1枚目「3表-1」

床板をはがすにあたり、釘が一列に並んでいる下に根太があるので、根太との関係を考え、元に戻せるようにはずす。

後から床板を張り直す時に根太に釘が打てて元に戻せる

バールの当て方がポイント

外した床板が浸水していても無垢材であれば洗浄して再利用できる。

乾かす時は陰干しする。日なたで乾かすと反って変形してしまう。

床板を再利用できるよう板の置く順番を記入しておく。後日他の人でも作業できるようにしておく。

大引きの中央で切る

床の養生

土嚢袋を養生テープで固定しても可

タオルなどで覆ってから養生シートを張る。

窓の外に泥を出す導線も全てブルーシートで養生

ドロドロ

壁材を撤去する

浸水ラインから上にしみているのと、壁板の内側にカビが生えるのと

貫は45cm間隔なのであとから壁をはりやすい

薄ければカッターでも切れる

ここは石膏ボードにさらにコンクリートが張り付いてなかなか切れなかった

中の断熱材がグラスウールで浸水して汚れていたら廃棄する。

スタイロフォームであれば汚れていても洗浄して乾かせば再利用可能。

カビは落として消毒用アルコールを吹き付ける

今まで使用したことの無い電動工具も実際に使用させていただきました。

今後ボランティアの現場で活用できるようにしていきたいと思います。

大変有益な内容でしたので、アンケートに今後も同様の内容の講座を他のボランティアさんにも機会をもうけて欲しいと要望を書きました。

このような学習の機会を設けていただいた桑原さん、坂野さん、氷見市社会福祉協議会さん、実習用に家屋を提供していただいたTさん、ありがとうございました。

来週もう一日講座があるので出席してきます。

追記)講師のお二人は、今回の内容はこれが決定版ではなく、常により良い方法でアップデートされるべきとお話されていました。

他のプロやボランティアの仕事からより良い方法であれば変更していくべきと。

例えば以前は家の構造物の消毒に石灰が使われていましたが、現在は逆性石けんや塩素系漂白剤を消毒薬として使われています。もしこれよりもっと良いものがあれば今後も変わっていく。常に他の団体の仕事をSNSや情報交換を通じてアップデートし、より良いものにして行きましょうという事でした。

従って、この私の記事も絶対この通りにするべきという事ではなく、より良い方法があればそれに変えていくものと考えています。