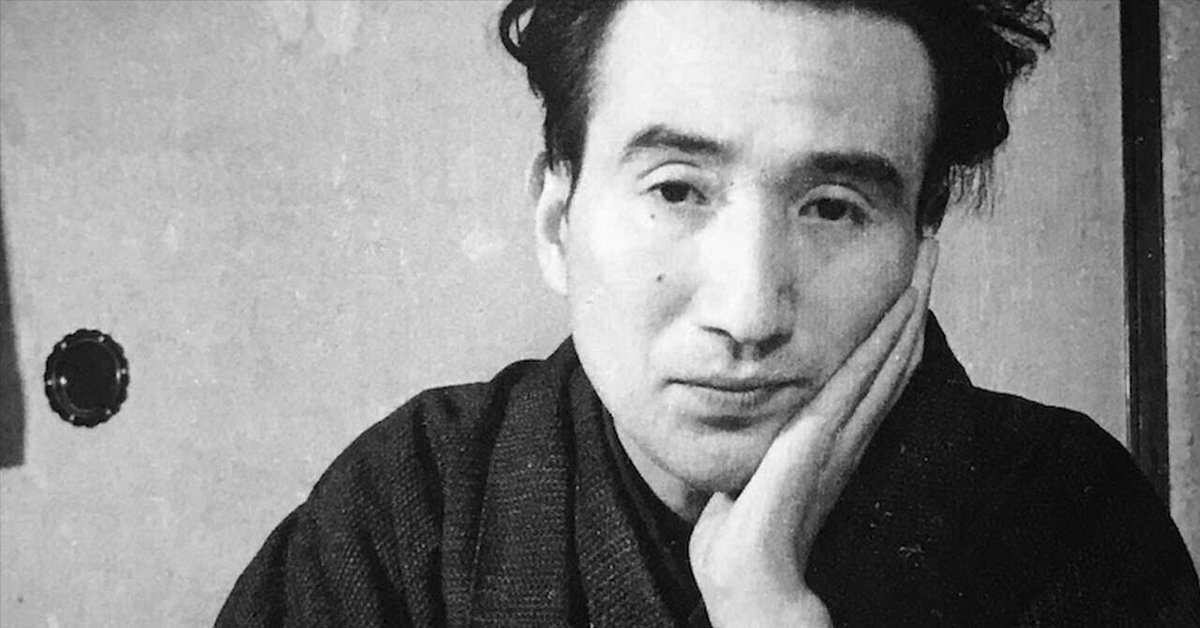

太宰治 神の道化師

――愛はこの世に存在する。きっと、在る。見つからぬのは、愛の表現である。その作法である。

アナトール・フランスの「聖母の軽業師」という短編に、次のような挿話がある。

ある修道士がいた。かれは熱心なマリア信仰をもっていたが、無学で「アヴェマリア」を唱えることしかできなかった。まわりの修道士はかれを馬鹿にし軽んじていた。しかし彼が死んだとき、かれの口から五つの薔薇の花が出てきた。それはМARIAの五文字を象徴するものであり、この修道士の敬虔な生涯はそのようなかたちであらわれたのである。

それが太宰治と何の関係があるか――ない。私個人の勝手な連想にすぎない。

それでも私には、たとえば太宰の「黄金風景」にあらわれているようなかれの切ない祈りは、このフランスの挿話ときわめて近い距離にあるとおもえる。

太宰は、戦後の日本人として、神や奇蹟に頼ることはできなかったし、またそれをみずからに固く禁じていたまでのことである。かれはその切ない祈りを、自己の生活の現実を通して表現しようと決意していた。

太宰治は一般に、背徳の作家、破滅型の人物として知られている。それは正解でもあり、それ以上に、誤解でもある。なので、その事情についてすこし語ってみたい。

「燈籠」

まず「燈籠」という中期に書かれた短編を読んでみよう。

さき子は二十四歳、貧しい下駄屋の一人娘である。母は「町内の地主のおめかけ」だったが、駆け落ちして夫婦になった。さき子は父の子ではないという噂があり、そのせいで縁談も無い。それでも両親に孝行を尽くし、つつましやかに暮している。

水野という五歳下の商業高校の学生と出会う。薬種問屋をしていたかれの両親は亡くなり、いまは番頭の家で養われている。さき子は水野の境遇に同情し、ほのかな恋心を抱く。しかしそれは同情、憧れ、好奇心、共感、自己憐憫と区別のつかない恋心である。

ある日、さき子は男物の水着を盗み、逮捕される。海水浴に誘われたが、水着が無いと水野がもらしたため、金をもたぬさき子は盗みをはたらいてしまったのである。

それは狭い世間を騒がす事件となる。

水野から手紙が来る。

――僕は、この世の中で、さき子さんを一ばん信じてゐる人間であります。ただ、さき子さんには、教育が足りない。さき子さんは、正直な女性なれども、環境に於いて正しくないところがあります。ぼくはそこの個所を直してやらうと努力して来たのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は、学問がなければいけません。先日、友人とともに海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について、ながいこと論じ合つた。僕たちは、いまに偉くなるだらう。さき子さんも、以後は行ひをつつしみ、犯した罪の万分の一にても償ひ、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みて、その人を憎まず、水野三郎。〈読後かならず焼却のこと。封筒もともに焼却して下さい。必ず〉

「罪とは何か」

ここにまず、この小説の焦点がある。たしかに、さき子は窃盗の罪を犯した。しかしそれは、真の意味で、「罪」なのか。太宰はそのように読者に問うている。

太宰はさき子に、こういわせている。

海水着ひとつで、大丸さんに、どんな迷惑がかかるのか。人をだまして千円二千円しぼりとつても、いいえ、一身代つぶしてやつて、それで、みんなにほめられてゐる人さへあるぢやございませんか。牢はいつたい誰のためにあるのです。お金のない人ばかり牢にいれられてゐます。私は、強盗にだつて同情できるんだ。あの人たちは、きつと人をだますことのできない正直な人なんだ。人をだましていい生活をするほど悪がしこくないから、だんだん追ひつめられて、あんなばかげたことをして、二円、三円を強奪して、さうして五年も十年も牢へはひつてゐなければいけない。はははは、をかしい、をかしい、なんてこつた、ああ、ばかばかしいのねえ。

まずいっておきたいのは、さき子の言葉には、自己正当化がふくまれていて、それはそのまま、太宰のメッセージではない。

だが、それでも、さき子の言葉を通して、太宰の問いが読者の心にとどくように巧妙に仕組まれている。その問いとは、こういうものだ。

弱肉強食。それが世界の実相である。人類の歴史をみれば、どうしたって、「強い者勝ち」という現実をみとめざるをえない。それだけではない、人間は、つねに勝者に正義の冠を授けてきたのだ。

その場合、罪は、つねに敗者、弱者に帰せられる。

強者は――金持ちは、なにも強盗に手を染めずとも、間接的に、貧乏人の富を奪い、勤労を強いて、さらに豊かになる。それは合法化された強盗である。合法化、正当化という手続きさえ踏めば、罪は消滅する。

だが、はたしてそれでいいのか――

太宰の問いとは、そのようなものである。

だが、主題はそこにはない。

さき子は、自分のためではなく、水野のために犯罪を犯した。

水野は、そういうさき子の心事を知りながら、軽蔑し、絶縁を告げた。封筒まで焼き捨てるように指示している。「偉くなる」水野は、潜在的勝者であり、敗者・さき子を無学の罪人と見ている。

ここで、罪における社会的考察は、人間の内面の問題へと変移する。ここに太宰の真意がある。

他者のためにエゴイズムを否定するさき子と、無自覚に自己のエゴイズムを肯定している水野――その対照を通じて、「罪」というものが深められ、もう一度、問い直されているのだ。

われわれの良識は、まちがいなく、水野の側に立つものである。誇張されているとはいえ、水野のふるまいは、まさしくわれわれの立場をあらわしている。

それを認めた上で、水野のために自己を犠牲にしてつくしたさき子を、われわれは罪人として指させるのか。われわれはそれほどまでに、罪なき善人であるのか。「偉くなる」ため、あるいは世間体をおそれて、善人のふりをしているだけではないのか。その根底にあるのは、善でも正義でもなく、みずからのエゴイズムではないのか。

太宰治は、そう問いかけている。

「燈籠」は、世間からいっそう孤立した親子が、古くなった電球を交換して、明るくなった燈火の下で仲睦まじく夕餉をかこむ場面でおわる。

さき子は水野に対して、一片の恨みすらいだいてはいない。小説は次の一文でしめくくられる。

このつつましい電燈をともした私たち一家が、ずゐぶん綺麗な走馬燈のやうな気がして来て、ああ、覗くなら覗け、私たち親子は、美しいのだ、と庭に鳴く虫にまでも知らせてあげたい静かなよろこびが、胸にこみあげて来たのでございます。

さき子は自分の行為を悔いてはいない。そこには、自分のできることをした満足感すらうかがえる。

タイトルの「燈籠」は、この最後の場面を示唆しているのだが、それはまた、おそらく神の恩寵のメタファーである。どのような貧しい罪人の家にも、神はその視線を公平に注いでいる。神はさき子の純真を祝福しないであろうか。

神の前に、勝者も敗者もないのだ――太宰治は、そのように信じたかったのである。そこには、太宰の切ない祈りがこめられている。

芸術とは所詮、市民への奉仕の美である――

太宰治はそういっている。かれはそのために、みずからに人なみの幸福を禁じた。「破滅型」といわれるゆえんである。

太宰はみずからを敗者の立場にとどめ、アウトローの位置に置くことよって、水野が代表する市民の良識を相対化しようとこころみる。

「偉くなる」ことや勝者になること、人生はそれがすべてではない、この世界にはもっと大切なことがある。いってみれば、ただ、これだけのことをいいたいがために、太宰は自分の生活を徹底的に破壊した。

初期の作品はそのようにして生みだされた。

しかし「燈籠」が発表された中期以降、太宰治は家庭をもち、文学と市民生活を両立させることから、新たな一歩を踏み出そうとしている。市民への奉仕のために自己の生活を否定する方法に消耗し疲弊しつくしたからでもあるが、それ以上に、それがルーティーン化しマンネリに陥っていることに、かれの繊細な精神はたえられなかったからだ。

時期がたまたま、戦争と重なった。市民生活はずたずたに壊され、人々は身を寄せ合うように生きていた。いうなれば日本国民ぜんぶが「敗者」だったのだ。そうした外的状況が太宰治に、市民への奉仕に勤しむ自己を無理なく融けこませることを可能にしたのだ。そのせいで、太宰はこの時期、比較的安定した作品を世におくりつづけた。

だが戦後の現実はふたたび太宰を幻滅させた。

「市民」生活は旧に復し、「自由」の名の下に「強い者勝ち」の社会が、戦前以上にはびこりはじめたからだ。無残な敗戦が日本の旧道徳を無効化し、勝者の論理を倍加した。

新たな時代に希望を託していたおおかたの日本人とは逆に、焼け跡の限界状況における人々の行動に、太宰治は強い嫌悪をおぼえていた。

立派な身なりの、五十年配の奥さんが椿屋の勝手口にお酒を売りに来て、一升三百円、とはつきり言ひまして、それはいまの相場にしては安いはうですので、おかみさんがすぐに引きとつてやりましたが、水酒でした。あんな上品さうな奥さんさへ、こんな事をたくらまなければならなくなつてゐる世の中で、我が身にうしろ暗いところが一つも無くて生きて行く事は、不可能だと思ひました。トランプの遊びのやうに、マイナスを全部あつめるとプラスに変はるといふ事は、この世の道徳には起こり得ない事でせうか。

神がゐるなら出て来て下さい! 私は、お正月の末に、お店のお客にけがされました。

それぞれ、人には事情があり、弱点があり、不幸がある。そこにつけこみ利を得ようとする者が勝者となり、それを思いやり、力を貸そうとする者が敗者となる。それだけではない、正義はつねに、勝者の側にある。敗者はひたすら奪われる。

太宰治の眼には、市民の論理はそのようなものとして映じていたのである。生きてゆくことは、自分のため、家族のため、「うしろ暗い」ことに手を染めることだ。それができない者は敗者であり、弱者である。のみならず、「悪」なのである。

太宰治は、こうした市民の論理に追いこまれ、打ちひしがれていた。かれがキリスト教の神を呼びもとめたのはそのためだ。人間ののがれようのない「罪」をそこに見ていたからである。

日本人は、西洋の哲学、科学を研究するよりさきに、まづ聖書一巻の研究をしなければならぬ筈だつたのだ。

キリスト者の批評家はそうした太宰を、おおむね好評価しているが、太宰作品の翻訳者であるドナルド・キーンは、太宰の小説にたびたびあらわれる聖書の引用を、「一種の謎めいた要素であり、重要なものではない」といいきっている。

それはたぶん、こういうことだ。

西洋人であるキーンの眼からみれば、太宰が問題としている「市民の悪」は、「罪」でも何でもなく、たんなる人間の現実にすぎない。したがって、小説の主題と聖書の引用句の関連性に必然性は見いだせない。それが作品創造の契機として機能するものとは、まったく考えられないのである。「謎めいた要素」は、西洋人の真に正直な感想だといえる。

日本人で異教徒の私には、太宰の心理は「謎」でも何でもない。

勝者が正義でない、強者が善ではない、ということはつまり、敗者が正義でもないし、弱者が善でもない、ということなのだ。太宰治も、日本のキリスト者も、そこを勘違いしている。それは「罪」という観念に縁の薄い日本人特有の弱点を反映したものだ。

「桜桃」と志賀直哉

太宰治は、「家庭の幸福は諸悪の本」といいはなち、「如是我聞」では、志賀直哉の家庭的エゴイズムに激しく毒づいている。

太宰の肩をもつわけではないが、かれの志賀直哉批判はもっともなところがある。

志賀直哉の小説にあらわれている視点はすべて、育ちのいい、我儘なお坊ちゃんが、そのまま挫折することなく大人になった人物のものであり、あらわれてくる事物はことごとく、かれの感情と趣味によって無造作に裁断される。「それで差し支えない」とかれは考えているのだが、ときには周囲の無理解に反発する自己の激情を抑えかねて、「閉口」することがある。その様子を端正な文体で描写したのが、志賀直哉の小説である。

太宰治は、「暗夜行路」について、「大袈裟な題をつけたものだ」「いつたいこの作品の何処に暗夜があるのか。ただ自己肯定のすさまじさだけである」と批判する。

も少し弱くなれ。文学者ならば弱くなれ。柔軟になれ、おまえの流儀以外のものを、いや、その苦しさを解るやう努力せよ。

無理な注文である。自己否定を拒否する自己肯定――それは、志賀文学の屋台骨だ。

「桜桃」という小説が書かれた。これは、かつて西鶴やお伽草紙を太宰ワールドに再構築したのと同じ手法で、志賀直哉の家庭小説を太宰流に処理した、いわばパロディーである。

そこでかれは、みずからを戯画化し矮小化して、貧しい作家の家庭における夫婦のいざこざや子供への想いを描いている。

子供より親が大事と思ひたい。子供よりも、その親のはうが弱いのだ。

「親のはうが弱い」のは、相手の感情や、苦しみを、より多く感じとれるからである。だが、むろん、太宰には「子供より親が大事」とは、おもいたくても、とうていおもえない。

その点、志賀直哉は、他者の心情などに無頓着のまま、理想的な家長として、「子供より親が大事」であることを無意識に実践しているではないかと、太宰は言外に批判しているのである。

だがしかし、自己否定を経ていない志賀の自己肯定を甘いというならば、自己肯定を排除した太宰の自己否定もまた甘いといわねばならない。

その証拠に、太宰は志賀のブルジョワ趣味や貴族的スタイルを非難し、崇拝者たちの高い評価を侮蔑するのだが、それらはかれ自身が内心で何よりも欲しているものであることを、かれの文章は裏切り示している。かれは小説を書くために、そういう要素を自己の生活から駆逐しているだけなのである。そこにかれは文学の意味を見いだしていた。

だとしたら、貧乏であること、病気であること、飲んだくれであること、薬物中毒者であること、嫌われ者であること、犯罪者であること、そうした否定的要因が、文学の、あるいは倫理の必要条件ということになりはしないか。

「燈籠」にしても、「桜桃」にしても、そこから貧困という枠組みをはずしてしまえば、たちまち善も悪も掻き消えてしまう。

富者であろうが貧者であろうが、主人であろうが奴隷であろうが、作家であろうが役人であろうが、そうした外部の条件にかかわりなく、それがあらゆる人間のうちに見いだせるものでなくては、すくなくとも文学においては、「罪」というに値しない。

そんなことは、私などに指摘されなくとも、太宰も承知していたことだ。

二十世紀を生きる日本の小説家として、ほかに手立てがなかったのである。かれはある「確信」を心の奥底に抱いていて、それを自身の表現に定着せんとして、多様な小説の可能性をさぐりながら、七転八倒、一ミリでも前に進もうと、力のかぎり、もがいていたのだ。

そうした太宰治のしめした達成は、日本の近代文学史上、まれにみるものであると、私はいつも深く感銘をうける。

だが、外に放った批判の矢は、確実に、正確に、自分に還ってくるものである。

晩年の作品に際立っている太宰の苛立ちは、表面的には他者の無理解に対するものでありながら、その実、激しい自己否定がすぐさま自己肯定へと転移するみずからの背理に起因するものである。

戦後、太宰は流行作家となり、評価され、尊敬され、「偉く」なった。かれは「勝者」となったのだ。

批判は自身に撥ねかえり、みずからの心根を打つ。

太宰治はそこに、逃れようのない、みずからの宿命を見た。勝者となったことに喜び、栄誉に執着する――かれはそういう自分をどうしても許せなかった。それはみずからの信念に対する最悪の裏切りとおもえたのだ。

かれは神をもとめ、神を慕い、救いを願った。と同時に、かれの自己破壊は、ますます磨きのかかったものとなっていった。

「義」の立場

私は太宰治を倫理的な作家だとおもう。道徳をテーマにしているからではない。かれの語り口から、そうおもうのだ。

太宰治は、どんな深刻な場面においても、これが仮借のない人間の真実なんだと、高みから読者を脅迫することがない。いやいや、これは「お話」なんで、そんなに真面目に受けとられちゃ困ります、とおどけて見せる、そういう文体で書いてある。

「道化」は、かれ自身の言葉でいえば、「心づくし」である。読者への「奉仕」のあらわれなのだ。かれはみずからの姿勢をことさら低くして、作品を読者に奉げている。

そうした視点から、「斜陽」や「人間失格」を、ていねいに読みなおしてみてもらいたい。「女の決闘」「ろまん燈籠」「お伽草紙」や「フォスフォレッセンス」など、太宰治は力のあたうるかぎり、あらゆる可能性をためしながら、粉骨砕身、読者をもてなそうとつとめている。「家庭の幸福」や「桜桃」のような息のつまる小説においてさえ、読者へのもてなしは、忘れられることなく堅持されているのである。

私は、そういう太宰の秘められた真心に、泣きたくなるくらい、深い、深い敬意をおぼえる。

太宰治はそのためには、自己の生活をぶち壊し、かえりみることがなかった。それは自堕落な不作為ではなく、みずからを低きに置く意志的な行動なのだ。「義のために遊ぶ」と、かれ自身はいっている。

「義のため」にみずからのエゴイズムに苦悩し、酒におぼれ、醜態を曝し、他者に甘え、浮気をし、家族を犠牲にして、とにかく自己を貶め、何がなんでも、いい作品を書こうと身悶えし、悪戦苦闘したのである。それが自分にできる唯一の事であると固く信じていたからだ。

私の立場の「義」の意味も、明白に皆に説明できるやうな気がするのだけれども、それがなかなか、ややこしく、むづかしいのである。

市民の論理は、数と量に換算される、多数派の論理である。良識、名誉、世間体、いわゆる道徳もまた、そういう尺度ではないか。もし人が、そうした市民の常識に行く手を遮られ、社会の多数意見に追い詰められたとき、個人として、いったい何を拠りどころとしたらいいのか。

太宰治のいう「義」とは、そういう孤独な個人を支え、根拠となるものであると、私はおもう。そしてそれは、けっして数量に還元されない、徹頭徹尾、質的なものであるから、空間的に展開することはできない。明白に説明することは、「むづかしいのである」

だからかれは、それを小説の形式に託した。

世間は太宰の「心づくし」を、「義」の立場を、身勝手、不真面目、芝居気、不道徳、甘えとみなした。少なくとも、かれはそのようにおもわれていると感じとっていた。

じっさい私にも、今日にいたってもなお、太宰の真意が理解されているとはとうていおもえない。

それでも太宰治は、道化の演戯を最後までやり通した。「義のため」に、みずからの人生をささげたのである。

冒頭で紹介したフランスの「聖母の軽業師」のあらすじを紹介しよう。

軽業師のバルナベは旅回りの芸人である。広場で曲芸を披露してその日の稼ぎを得る。稼ぎのよいとき、軒下の寝床でわずかな酒を飲むのが唯一の楽しみであったが、かれはその暮らしに不平はなかった。ただ、かれは熱心に聖母マリアを信仰していて、聖母マリアにつかえることができたならどんなにいいだろうと夢みていた。

ある雨の降る夕方、ねぐらをさがして歩いていたバルナベは、修道士と出会う。かれは同道しながら、バルナベの話を聞いているうちにかれの真情を徳として、自分の修道院に入ることをすすめる。かれは聖母マリアを信仰する修道院の修道院長だった。

バルナベは、修道院の忙しく雑事をこなす清貧の生活の中で、しあわせだった。しかし、しだいに悩みをもつようになる。それは周囲の修道士たちが、それぞれの学問や芸術において、毎日、毎時間、聖母マリアに奉仕しているのに、自分には聖母に奉げる何ものもなかったからだ。かれの悲しみは日々ふかくなってゆく。

しかし、ある時から、かれの快活さがもどってくる。

バルナベは誰もいない時間を選んで、毎日、礼拝堂に閉じこもるようになった。それを不審におもった修道士たちが、バルナベは何をやっているのだろうと、扉のかげからのぞいてみた。

バルナベは、聖母マリアの祭壇の前で逆立ちし、六個のボールと十二本の剣をつかった曲芸を全力で演じていた。かれはみずからの最高の芸を聖母に奉げていたのである。それを目撃した修道士たちは飛び出して、聖母に対する冒とくであると、バルナベを組み伏せ、とりおさえた。

その時です、聖母マリアは祭壇の階段を静かに降りきたって、青い着衣の裾で、バルナベのしたたる汗を拭きたもうたのです。

太宰治もまた、バルナベと同じく、神に奉げる何物も持たない自分に苦悩していた。いくら抑えても抑えきれぬ利己心に絶望していた。けれども、もし神があるなら、太宰の必死の道化と心づくしを、慈しみの目で見ていないことがあろうか。

私にとって太宰治は、「М・C」――永遠の「マイ・コメディアン」である。

いいなと思ったら応援しよう!