マスタリングのイコライザーテクニック 〜Intro〜

EQとは何か、イコライザーとは何か、そしてEQが何を意味するのか、ということ

について、まずは基本から始めましょう。

マスタリングのEQでの原則は、

「何かを変えるとすべてに影響する」ということです。

つまり、マスタリングは妥協の芸術です。

その作品、楽曲に対して何が可能かを知り、何が最も重要かを情報に基づいて

判断しなければならないです。

マスタリングで使われるEQテクニックは、ミキシングで使われるEQテクニックとは決定的に異なることがあります。

ミキシングは、複数のサウンドトラック、チャンネルがあり、それらのバランスを取りながら1つの楽曲をまとめ上げていきます。EQなどのエフェクトは個々の楽器にかけられるので楽器間の影響はほとんどないですが、マスタリングの場合、

例えば、ミックスの低音を調整することは、極端な高音帯域に影響を与えます。

同様に、スネアの音が鈍く、ヴォーカルの音が良い場合、スネアのためにイコライジングをしようとすると、ヴォーカルが苦しくなるかもしれません。

ミキシングの際、低音域の楽器で倍音域に問題があるものは個別に処理できますが、マスタリングでは倍音域が他の楽器の音域と重なります。

人間の可聴範囲は、20Hzから20kHzと言われています。

(もちろん人や年齢により変わりますが)

Frequency Range Cheatsheet

以下に、周波数帯のCheatsheetがあります。

もっと細かく分類しようと思えば出来るのですが、

参考程度にお考えください。

Cheatsheetなんて要らないって方もいらっしゃいますが、

ミックスの際にはあまり気にする必要はないかもしれませんが、

マスタリングでは、それぞれの帯域にどういった要素があるのか、

ざっくりでも頭に入っていた方が良いです。

20Hz以下・・・人間の聴覚としてはほとんど聞こえない

超低域(SUB BASS)20〜60Hz・・・

サブベース領域。キックドラムの音を体全体で感じる帯域。本当に低いところ

の領域。

低域(BASS)60〜200Hz・・・

キックやベースなどのリズム隊の低域のボディが集中する領域。

中低域(LOW MIDS)200〜800Hz・・・

この部分にはさまざまな楽器が混在し、に多くの音響エネルギーが集中してい

ます。この部分がうまくバランスが取れていればミックス全体が聴き取りやす

くなりますし、「不明瞭さ」が生じやすい領域でもあります。

中域(MIDS)800〜3kHz・・・

人間の聴覚の中心になる領域。ヴォーカルやギター、キーボード、タムなどの

芯になる音の領域

中高域(HIGH MIDS)3〜10kHz・・・

スネア、シンバル、シェカー、トランペットなどのホーンセクション等の楽器

が多く存在している領域

高域(HIGH)10kHz〜20kHz・・・

空気感を感じる領域

20kHz以上・・・

エアーバンドと呼んでいます。

人間の聴感上ではほぼ聴こえない帯域です。

これらの細かい帯域の区別は参考程度にしてください。

その領域がどのようなサウンドなのかを理解すれば、より早く正しいアプローチに

辿り着けます。

Tonal Balance

マスタリングでクライアントさんがまず確認したいのは、

おそらく「良い」トーンバランスかどうか、ということではないでしょうか。

しかし、"良い "トーンバランスとは一体何なのでしょうか?

人間の耳は、スペクトラム・アナライザーで常に緩やかな高域のロールオフを示す交響楽団の音色にポジティブに反応します。

もちろん、このロールオフの量は音楽のスタイルによってかなり異なるので、

EQの判断基準としてはスペクトラム・アナライザーではなく耳を使います。

イコライジングが影響を与えるのは、トーンだけではありません。

ミックスの内部バランスにも影響を与えます。

そのため、マスタリングエンジニアは、プロダクション側の意図とニーズを十分に理解する必要があります。

実際、ミックス環境におけるモニタリングの問題によってプロデューサーの判断が不注意に影響された場合、マスタリング・イコライゼーションがプロデューサーのバランスを助けることもあります。

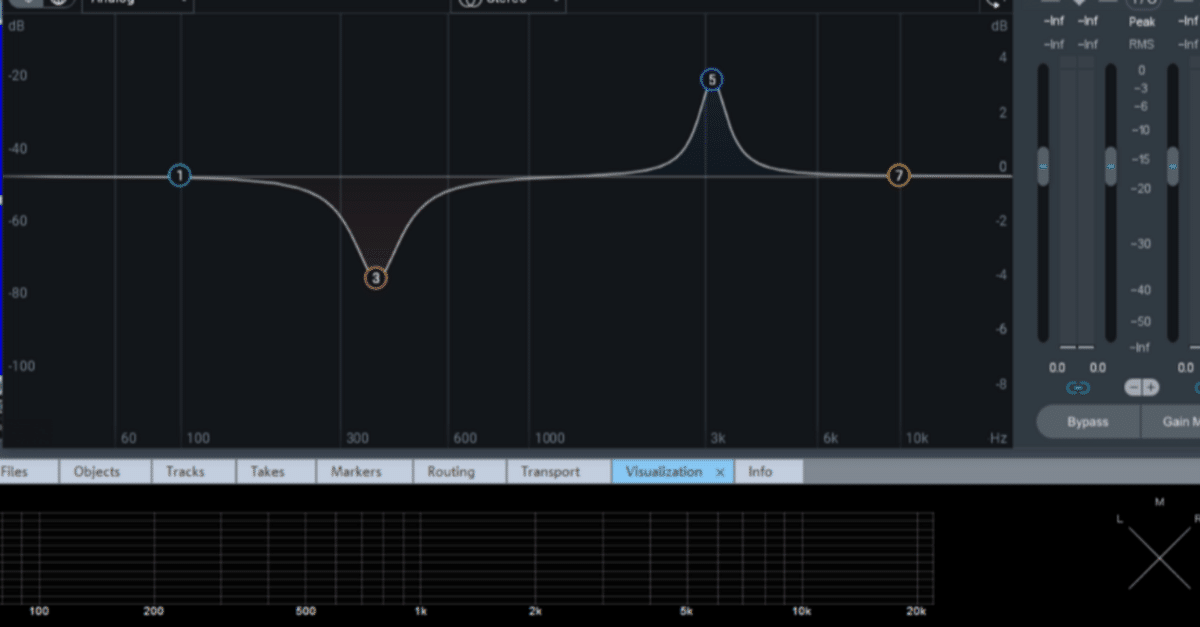

イコライザーには基本的にパラメトリックとシェルビングの2種類があり、ピーキングやベルカーブとしても知られるパラメトリックカーブは、マスタリングで最もよく使われるEQの形状でもあります、

サージカルカーブと言われるのもがありますが、とても鋭いカーブで共振する低音楽器などの特定の欠点を取り除いたり、狭い範囲の周波数を強調するために、文字通り「外科的に(サージカル)」使用します。

それに比べ、シェルビングイコライザーは、選択した周波数より下または上のスペクトル全体をブーストまたはカットし、ミックス全体のトーンを変えることができます。

イコライザーには、幾つかのカーブなどの違いがあり、

それらを目的によってより良い使い分けをしながら、サウンドをまとめ上げていきます。

今回はここまで、、、次回以降に続いていきます。

一部有料パートが出てきますが、より深く学びたい方は

是非ご購読くださいね。

Winns Mastering のホームページはこちらです。

お仕事のご依頼お待ちしております。

↓ ↓ ↓

いいなと思ったら応援しよう!