タスマニアでワイン作り〜ブドウがワインになるまで〜

こんにちは。私は現在、タスマニアの北部Tamar Valleyにてワイン作りを勉強しています。このNoteでは、ここでの生活やワイン作り、感じたことを記録しています。今日は、私が今いるワイナリーでどのような流れでワインを作っているかを記していきたいと思います。

ブドウの収穫

収穫のタイミング

ブドウは、品種によって熟れ方が違うので、収穫時期が異なってきます。ベストな糖度、酸度となったら収穫します。

私の収穫の記録だと、

3月18日 スパークリング用シャルドネ&ピノノワール 11.2 ボーメ(Baumé)

3月27日 ピノノワール 13.3 ボーメ(Baumé)

4月8日 シラー 11.8 ボーメ(Baumé)

ボーメはブドウ液における糖度の指標で、大体1ボーメ=18グラム/リットルのシュガーとなります。酵母がこのシュガーを食べて二酸化炭素とアルコールに変換するのですが、大体1ボーメあたり1-1.1%のアルコールになります。単純に13.3ボーメのピノノワールは大体13.3%のアルコールレベルになると考えて良いです。

ちなみに、シラーは、通常5月1週目か2週目に収穫されるのですが、今年は本当に収穫が早かったです。一つの理由は、夏がとても乾燥して暑く、早めに熟したこと。二つ目に、Silvereyeと呼ばれる鳥の被害が酷かったので、早めに収穫する決断をしたことです。本来、13ボーメ程度の糖度が欲しいところですが、色々な条件によって必ずしも完璧な糖度で収穫できるとは限りません。

今回は、11.8から13ボーメに糖度を引き上げるため、砂糖を加えることとなりました。18g/リットル、約10kgの砂糖が加えられたのでした。砂糖が加わることで、アルコール度数、ボディを引き上げることができますが、果実が熟した時の豊かな色や、複雑なアロマを表現することができないので、色々な工夫が必要になります。例えば色の抽出を助ける薬や、酵母やオーク樽の種類などを工夫して使用していく必要があります。

溶かす手間があるので、液体の砂糖や、ブドウジュースを使うこともできます。

収穫方法

手収穫です。スニッパーを持って、ブドウの房を一つ一つチョキンチョキンと切ってバケツに入れていきます。

実際に収穫してみて驚いたのは、いかに色々なものがブドウと共にバケツに入っているか、と言う点です。手収穫でさえ、蜘蛛、蜘蛛の巣、昆虫などが入ることがあります。機械収穫の場合、機械でブドウの枝を揺らしてブドウの房を揺さぶり落とすので、葉っぱや茎が沢山入る他、ベテランのピッカーの話では、ネズミや死んだ動物なども入ることがあるそうです。。恐ろしい。

醸造過程でこれらの異物は勿論取り除かれますし、アルコールで消毒される(ワインは、この世で最も衛生的な飲み物だそうです)とはいえ、こんな話を聞いてしまうと、ラベルに「手収穫」を表示してほしい、と思ってしまいます。

機械収穫。茎、葉がとにかく多いです。

草っぽい香りが強くなります。

ブドウのプロセス(赤白共通)

Destem(茎を取り除く)

Crusher-Destemmer(除梗機)にてブドウのプロセスをします。具体的には、潰して、茎を取り除きます。ブドウの房から茎を取り除き、ブドウの果実だけを潰します。

これが、一つ目のブドウ液まみれになる瞬間です(笑)

この時点で、潰れたブドウからある程度の液体が出てきます。これはフリーランジュースと呼ばれ、皮と接触する前なので、最も雑味がないデリケートなジュースになります。ワイナリーによっては、一番搾りのような感覚で別に取っておいてこれだけでワインを作ったり、後から好きな比率でブレンドしたりします。

ここまで、白と赤で同じ工程になります。

白ワインの場合

Press (圧搾=皮からジュースを搾り取る)

大体は、プレス機を通じ、皮から全てのジュースを搾り取ります。プレス機は、中の袋が風船のように膨らんで、皮を押し潰す構造になっています。

高性能なので、これでもかというほどに搾りとり、出てきたカス(皮、種など)は、スカスカ、カラカラなのですが、このカスからまた新たに低アルコールワインを作ることができます!何とサステナブルで経済的なこと!これについてはまた別の記事を書きたいと思います。

プレスジュースは、フリーランジュースと比べると、皮や種などのタンニンと接触するため、果実味だけでなく、苦味、雑味も多くなります。プレスジュースとフリーランジュースは同じタンクに入れて一つのジュースとして扱われることが多いです。

Cold Settling ( ジュースの冷却)

上記の絞ったばかりのジュースを、冷蔵庫に入れて4-10度くらいに冷やします。私のワイナリーでは、冷蔵部屋の代わりに海上輸送用のリーファーコンテナを使って数日から数週間、冷却しています。

目的は主に3つあります。

一つは、ジュースを綺麗に透明にするためです。ブドウの皮、種、茎、パルプなどの固形物をタンク下に沈殿させ、上澄みの綺麗なジュースだけを後日取り出します。

二つ目は、アルコール発酵のタイミングをコントロールするためです。ブドウの皮にある野生の酵母が、常温の場合、活発になり勝手に発酵を始めてしまうケースがあります。多くの場合、実現したいワインのスタイルや品種適性によって選んだ酵母で、意図したタイミングで発酵をさせたいためです。

三つ目は、果実味を出していくためです。アルコール発酵後に、皮と接触させる方法もあるのですが、アルコール発酵前の方が、フルーティな果実味がジュースに出やすいようです。

Racking (澱引き)

沈殿物を取り除く工程です。タンクの下に溜まった沈殿物を取り除くため、上澄のジュースだけを他のタンクに移していきます。ホースとポンプを使って行うのですが、タンク底に近づくにつれ、どこまで吸い取るかが難しい!ジュースを無駄にせず、でも澱は入れないギリギリのラインを狙っていきます。

Fermentation (アルコール発酵)

アルコール発酵です。酵母を入れたら、あとは待つのみ!

発酵が終わったら、二酸化硫黄(サルファー)とベントナイトの添加。サルファーは、酸化、微生物によるダメージを防ぐために使われます。ベントナイトは、ワイン中の不安定なタンパク質を吸着し、沈殿させることができます。タンパク質が凝固して濁りを生じるのを防ぐことができます。

酵母については、別記事に書いているので、こちらも見ていただけたら嬉しいです。

2nd Racking (2度目の澱引き)

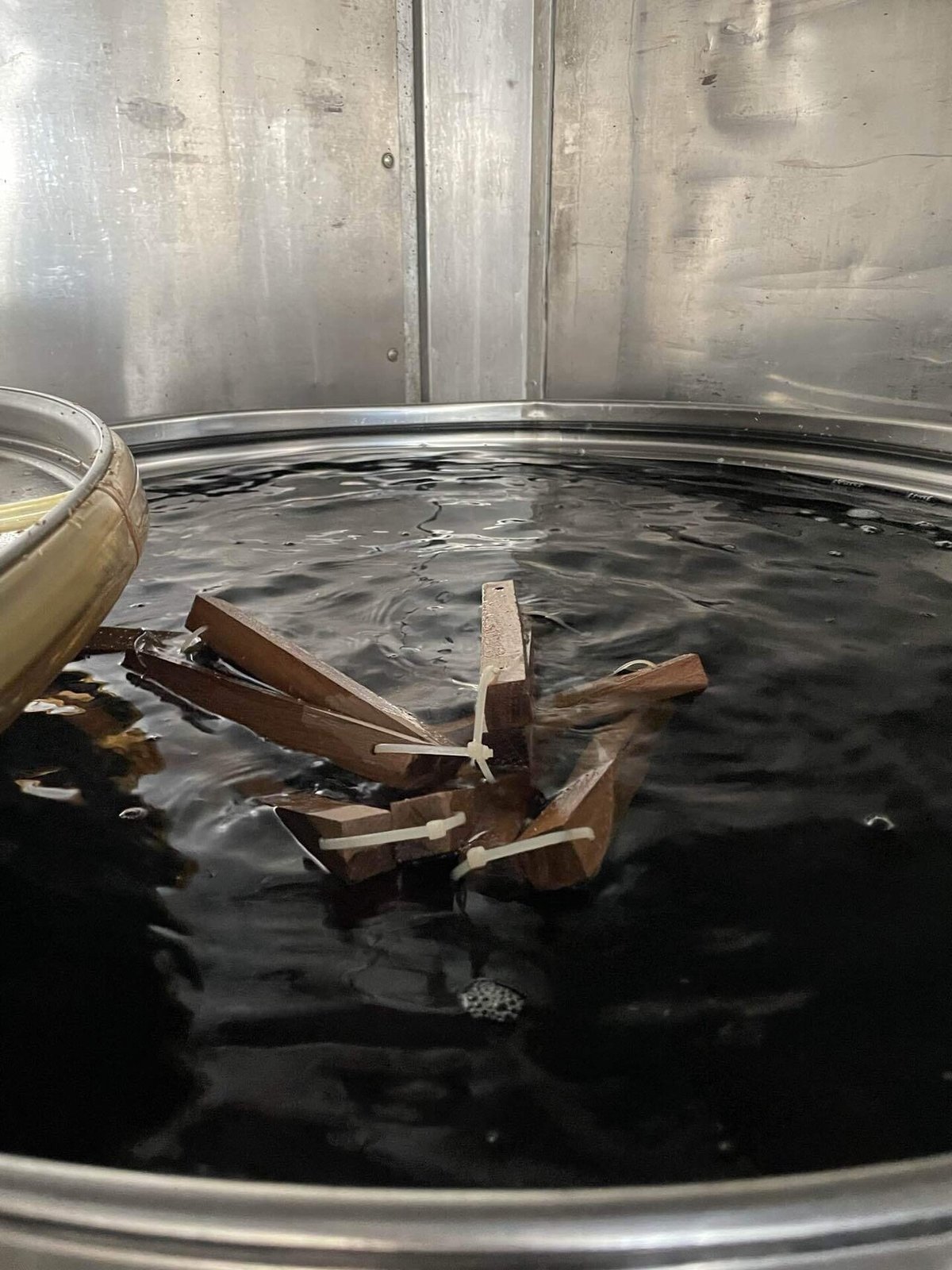

二度目の澱引きでは、ステンレスタンクに再度移すこともあれば、オーク樽に移すこともあります。

そしてもうワイン作りはほぼ終了。あとは、数ヶ月〜1-2年、適切なタイミングが来るのを待ってボトル詰するのみ!数ヶ月経ったワインをチェックして、味がボケやているのでオーク樽のチップ(板)を入れることもありました。もしくは、新品のオーク樽で1年熟成したワインの樽感が強すぎたので、もう1年、古い樽に入れて樽感をソフトにすることもありました。

赤ワインの場合

Fermentation(発酵)

赤ワインの場合は、皮にある色素やタンニンなどをジュースに抽出したいので、茎を取ったあとはプレス機に通さず、そのままファーメンターと呼ばれる大きな500リットルほどの容器で発酵されます。果実のフルーティーさをジュースに移すため、発酵前に、1-2日、待つことが多かったです。

酵母を添加せず、自然に発酵が起こるのを待つ場合は、サルファーの代わりに、ガイア(Protective Yeast)と呼ばれる発酵のためではなく、悪いバクテリアを防ぐ酵母を添加します。

発酵は、1週間〜2週間ほど。酵母がシュガーを食べてアルコールと二酸化炭素に変換していきます。全てのシュガーが食べ尽くされ、糖度がマイナスを示すようになれば終了です!二酸化炭素によって皮がジュースの上に持ち上げられてしまうので、これを毎日、鉄の棒で押し下げていく作業を2~3回繰り返します。(パンチングダウン、プランジングと言います)これは、皮から最大限、風味、色、タンニンを引き出すために非常に重要です!どんなに夜に酔っ払っていても、誰かしらはパンチングダウンをしにいかなければなりません(笑)発酵初期は、この皮の層がものすごく厚くて、押し下げるのがすごく大変なのですが、段々層が薄くなり楽になっていきます。毎日、パンチングダウンで香りを確認して、段々甘さがなくなりワインになっていく様子を見れるのはとても幸せな瞬間でもあります。

Press (圧搾=皮からジュースを搾り取る)

発酵が完了したワインは、液体部分と皮などの固形物部分に分かれていて、まずはポンプを使って液体部分のみをタンクに移していきます。問題は残された固形物部分。これをプレス機に入れて、さらにワインを搾り取らねばなりません。

2メートルくらいあるプレス機の受け入れ口にこの固形物を入れる必要があるのです。専用のエレベーターのような機械を買えば良いのですが、うちのワイナリーにはそのような便利な機会はないので、何と人の手で、シャベルとバケツを使ってファーメンターからプレス機に移していく必要があります。しかも、フォークリフトで持ち上げてもらいながらの高所作業。これはうちのワイナリーで最もハードワークな仕事の一つだと思います。私は一度やっただけであまりに腰と腕が痛くて全然進まず、この作業からクビになってしまいました (笑)

プレスされたワインは、タンクに移されていきます。

Racking (澱引き)

白の時と同じく、沈殿物を取り除く目的で行われます。赤の場合は、大抵はオーク樽に移すことが多いです。これが終わればもうほぼ作業は終了です。

Malolactic Fermenatation (MLF)

ワイン中のリンゴ酸(鋭く、苦い酸)を乳酸(よりまろやかで柔らかい酸)に変換する発酵のことで、ほとんどの赤ワインで行われます。また、ワインの生物学的安定性を向上させてボトル内で不要な発酵が起こるリスクを減らすことができます。

この発酵を起こすため、18度くらいの温度に部屋をコントロールする必要があります。自然に起こることもありますが、起こらない場合、商業的に栽培された乳酸菌を添加します。

この発酵の後、サルファー(二酸化硫黄)を初めて添加します。

Wines grown, not made (ワインは作られるのではなくて、育てられるもの)

ワイン作りってこんなシンプルなんだ!と言うのが私の最初の感想でした。何か複雑なことがどこかのタイミングで起こるのか!?と思ってワイナリーで生活してきましたが、特に何も起こらず、このシンプルな工程を経て次々とワインが出来上がり、もうヴィンテージも終わろうとしています。

あまりに添加するものが少ないので、何度も確認した程です。あくまでも、セラードアで消費者に直接販売し、1-2年以内に飲まれることを想定したワイナリーだからこそできることで、これはワイン業界のスタンダードではないです。ボトルショップに並ぶようなラベルのワイナリーでは、もっと色々な数値を随所で確認し、様々なものを添加して品質を高度にコントロールしています。

ここにくるまでは、敷居がすごく高そうで、難しそうだと思っていたワイン作り。何か特別なテクニックを使わなくても、ブドウが美味しければ、ワインは美味しくなる。まさに、ワインは作られるのではなくて、育てられるものなのだなぁ、と感じています。

読んでいただいてありがとうございました😊