ひとつきひとふし(四月)

「節」は旋律やら曲をさし、また区切りとの意味もある。

曲の出来不出来はいちいち問わず、旧知の方々への生存確認として、気分に任せて雑多な曲想、思いつきを音にしている。

4月の「ひとふし」

今回の作は「1つの音程型を繰り返してできる音列の各音を根音とする総和音の循環に依る作曲の方法」(略称 循環総和音)と名付けた方法に拠っている。

作曲の方法二

で提示したこれから使っていく方法の説明をするのだが、その前提として和音に関する基本を押さえよう。

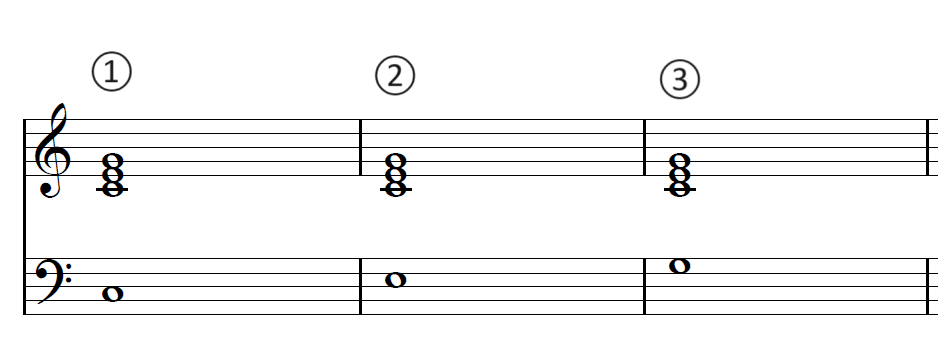

音を重ねて和音を作るが、一番低い音を根音(こんおん)と呼び、3度音程を2回重ねて、3つの音による和音3和音ができる。根音を最低音に配した重ね方①が安定していて、低音に他の音を配する②③と安定感が減ずると共に次の和音への進行を予感させる。重ね方を変えることを転回するという。

3和音以外には、4つの音を重ねた4和音もよく使われる。5和音になると通常は特定の使い方しかしない。

(詳細は別の機会に)

さて、音階の全ての音を使って重ねた和音は総和音と呼び、浅学にして実例はひとつしか知らない。

西洋音楽古典派の大家達によって確立されてきた交響曲の系譜の中で、器楽以外の要素として声楽を初めて加えたベートーベンの交響曲第9番の第4楽章の歌が入る直前に鳴り響く。(二調和声短音階による総和音)

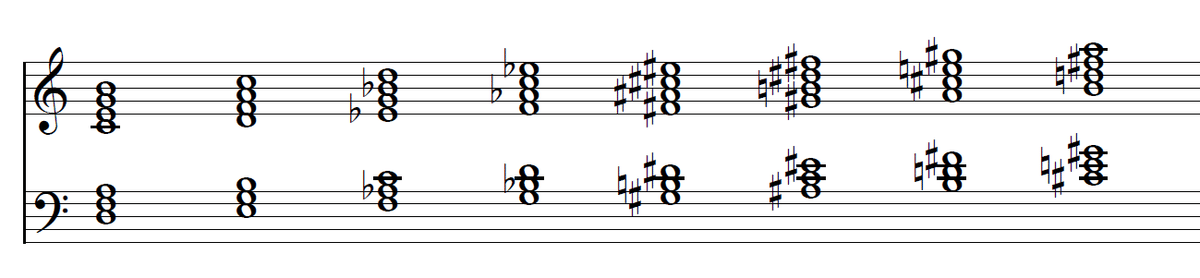

今回の作曲法ではまず「一つの音程型」を作る。

今回の作は2半音上行→1半音上行という3個の音からなる音程型を使う。

これを繰り返すとオクターブ上(開始音と同音名)に至る音列ができる。

これはメシアンの第2旋法と同じ音列となっている。

音程型は、例えば3半音上行を3回繰り返して4回目にオクターブ上(開始音と同音名)に至るという型もできるし、2半音を5回繰り返して6回目にオクターブ上(開始音と同音名)に至るという型もできる。下行を繰り返すこともできるし、取り混ぜることもできる。

この音列の各音を根音としてまず3和音を示す。

最初の2つが短3和音なので、それを移高した続く和音も全て短3和音となる。

また、最初の2つは調号のないハ長調またはイ短調の音階に拠った和音だが、単独の和音では長調か短調かが確定できないため、0調号調と呼ぶことにし、その後は3♭調、6♭調(6♯調)、3♯調と呼ぶ。

これに更に音を重ね総和音を作る。

このままでは全体がずり上がってしまっているので、展開して近い音程に収める。

この総和音を輪廻のように循環して曲を進行させる。

関連作品

循環する和音による作品はすでに数曲ある。

2本のフルートとピアノのための「哀歌とロンド」のロンドの主部(5分15秒あたりから数回)

これを拡大した吹奏楽のための「3つのオスティナート」

ピアノ・トリオを想定した

循環その1

マリンバとピアノによる「3つのオスティナート」

いいなと思ったら応援しよう!