顔彩イラストメイキング前編(準備から下塗りまで)

昨日2023年8月30日で、創作活動15周年でした。記念絵は間に合わなかったぜ。

それはそうと原稿してます。今週1週間夏休みなので、12月のコミティアに向けて、イラストを描き下ろし中。休み中に3点完成させるのが目標です。余裕入稿で遊びに行くんだい!!

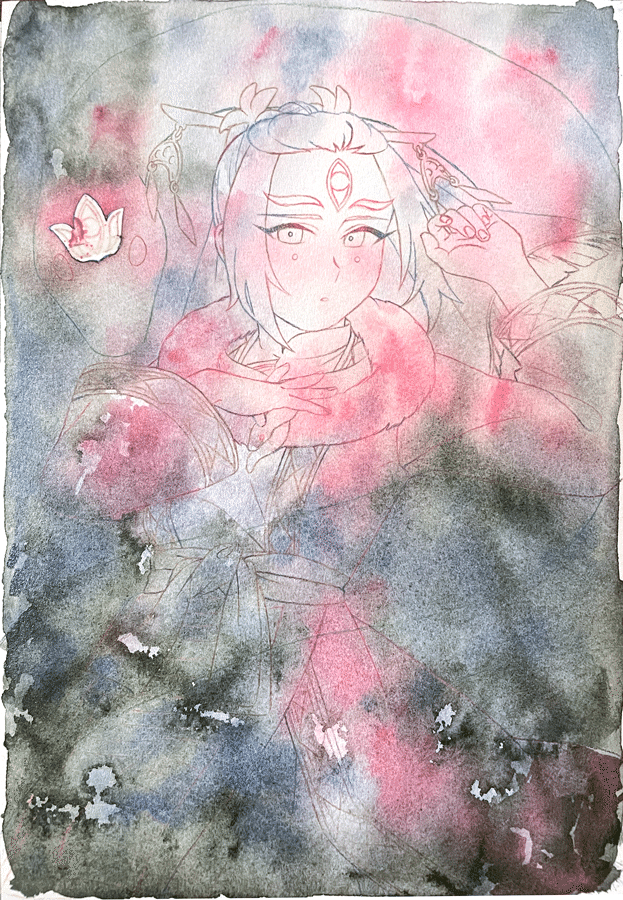

今回は以前描いた絵↑のメイキングを載せていこうと思います。と言っても、スマホで撮影した過程を解説していくだけで、技術的なノウハウを伝授するような高尚なものではありません。

それでも良い方はぜひお付き合いくださいませ!

準備・ルール決め

今回描くのは、創作キャラクターのディヤです。彼女をメインに、黒い蛇が絡みつく構図をいつか描こうと思っていました。小説を投稿してから彼女をまともに描いていなかったのもあって、モチーフはこれであっさり決まりです。

デジタルの時は見切り発車で描くことも多いですが、アナログではやり直しが面倒くさいため、事前に作業内容を決めておきます。

画材についてはTwitterで「メイキングをするなら何が良いか」をアンケートして、顔彩・水彩が上位だったため、これらを使うことにしました。

何で描くか

モチーフ的に暗い印象にしたかったので、塗り重ねるのに適した、アルシュという水彩紙を選びました。お高い紙。描く時震える。

別に描き手が良しとすれば、100均の画用紙だろうとなんでも良いです。自分に合う画材を探してみるのも、アナログの醍醐味ってやつ。

それと、前から憧れだったキラキラの顔彩をエイヤッと買って、今回使ってみることにしました。人間はキラキラしたものが好きだからね。

それと、絵墨と色鉛筆も今回新入りです。画材って知らぬ間に増えるんだよ。ほんとだよ。

その他、詳しくは以下を参照してください。

① 呉竹 顔彩耽美 Opal Colors(遊淡金・遊若草のみ使用)

② 墨運堂 絵墨(赤系・緑系・青系・紫系のみ使用)

③ ダーウェント 色鉛筆 アーチスト カラーペンシル 12色セット

④ アルシュ水彩紙 ブロックタイプ 185g 細目

⑤ 上羽絵惣 オリジナル顔彩10色セット[睦月 ムンク]※

⑥ コピック オペークホワイト

⑦ マスキングテープ

⑧ 練り消し

⑨ 梅皿(パレット)

⑩ 三菱ユニ 5B

⑪ 水筆

⑫ 鉛筆削り(色鉛筆用)

⑬ 左から、名村大成堂 水彩筆 SW 0号 丸

ホルベイン ブラックリセーブル 700R 10号(メインで使用)

その他2本は中高生の時教材として購入したもので、メーカー等不明

※セット内容は、山吹・白緑・浅葱・朱・銀・胡粉・紅梅・美藍・深山・金(こちらは数量限定品ですが、限定カラーの深山は今回不使用。金・銀も不使用)

どう描くか

● 全体の雰囲気暗め

● ハイコントラスト

● 影の塗り込み自体はあっさりと

● 下地は赤と青・緑系

● にじみを生かしたい

● 光源は正面上

● 奥まった所と反射光(もどき)は青く抜く

今回設けたルールは以上です。主に全体の雰囲気に関わる部分を、あらかじめ決めておきます。

私の場合、SNSなどで流れてきた素敵な絵をメモにまとめておいて、そこから「この雰囲気で描きたい(塗りたい)」と思うものをピックアップすることも多いです。でも、大抵その通りにはならない不思議。そして、このルール通りにならないのも常です。悲しいね。

使う色を本番と同じ紙に乗せてみて、ちゃんとイメージ通りに行きそうかテストも軽くしておきます。

ちなみにコピックの場合は、メインで使う色番号をここで決めたりもします。

ラフ・下描き

最近はデジタルで行うことが多いです。サイズ調整や構図の直しがやりやすいので。大まかに形をとって、下描きで細部を詰めていきます。

最近キャラの装飾品を忘れがちで、この絵でも耳飾りと腕輪を忘れています。耳飾りはラフの段階では描いてたのにねぇ……。

ちなみに手を描くのが好きなのに、形を取るのが苦手です。ディヤの左手は自分の手を撮影して、デフォルメしつつトレースしています。こういうことがパッとできるのも、デジタルの強みですね。

転写

下描きを印刷して、裏を5Bの鉛筆で塗りたくります。黒々と。全ての鬱憤を晴らす勢いで強かに! 絵柄の入っていない部分は塗らなくても大丈夫です。

これを印刷面が見えるように本番用の紙に置き、上からなぞれば、鉛筆の粉が水彩紙に写って、転写できるのです。

水彩紙へ直に印刷する手法もありますが、今回使うのがブロックタイプ(水で紙が歪まないように、糊でブロック状に固めてあるもの)なので、この手法を使いました。

ちなみに下描きは薄めのモノクロ印刷にして、上から色付きのボールペンでなぞると、どこを描いたのかがわかりやすいです。

清書

転写した線が濃すぎる場合は練り消しで薄くしつつ、上から色鉛筆でなぞっていきます。

細い線を出すために描いてる途中で何回も削ることになるので、なるべく芯が硬い方が線画向きだと思います。新入りのダーウェントはなかなか良い感じでした。発色も好み。

今回は5色を使い分けています。

● 肌・肌に近い所・固有色が赤→Crimson Lake

● ↑でさらに明るくしたい部分→Deep Vermilion

● 固有色が明るめ・黄色系の部分→Copper Beech

● 固有色が暗め・影になる部分→Prussian Blue

● 蛇の外形線→Mineral Green

てな感じです。

デジタルの絵でも色トレス(周りの色に合わせて線画の色を変えること)をよくやります。アナログの場合はある程度最初に決めないとならんのですね。でも好きな工程です。

ただ、塗ってるうちに線は薄れていきます。後記しますが、仕上げで再度線画を描くことが多いです。

下塗り

蛇神様の額の印は、まわりを塗る時に塗りつぶしてしまいそうだったのでマスキングしました。マステでその箇所を覆うように貼って、余分なところをカッターで切り抜いてます。正直、下塗りの後にやればよかった。めちゃ浮いた。

やっと塗りです。全体になんとなく水を引いて、その上に絵の具を垂らす感じで進めます。

にじみを大切に、明るくなりそうなところや肌を中心に顔彩の紅梅を、暗い部分には絵墨のE05緑系を乗せていきます。赤と緑だと色がぶつかるので、間に絵墨のE06青系を入れてなんとかなるように……と念じます。

結果、あんまりなんとかはならなかったぜ。

下塗りは思い切りが必要っていつも言ってんじゃん!

ちまちま塗って微妙になることが多いのに、またやっちまった。ごちゃっとしてよくわからん感じに。

でも、もったいないのでこのまま進めていきます。

ちなみに、下地は濃すぎるかも? と思うくらいがちょうど良いです。乾くと少し薄くなりますし、上から塗ると隠れたり潰れたりするので。私の場合、覚えている限りでは濃すぎて困ったことはありません。

「顔彩イラストメイキング 後編」へつづく!

書いてたら長くなってしまったので、2分割します! 近いうちに2も書くのでよろしくね。

次は本塗りから完成まで持っていきます。

それでは、次回更新をお待ちあれ〜!