アイルランド最古の認可された蒸留所”キルベガン”へ#5

ーーー2023.9.16ーーー

昨日はアイルランドで現存する最古のビール醸造所に行き、今日は最も古くに認可を受けたウイスキー蒸留所へ行きます。その蒸留所の名前は”キルベガン”

一番古い蒸留所といえば、ブッシュミルズが頭に浮かぶかもしれません。ですが、ブッシュミルズの場合、蒸留所ではなく、街単位で1608年にウイスキー造りの認可を受けています。蒸留所単位で考えると、キルベガンが一番古くから蒸留する許可を受けたそうな。

およそ250年前の1757年にライセンスを得たキルベガン蒸留所は、一体どんな場所なんでしょうか。では早速向かいましょう。

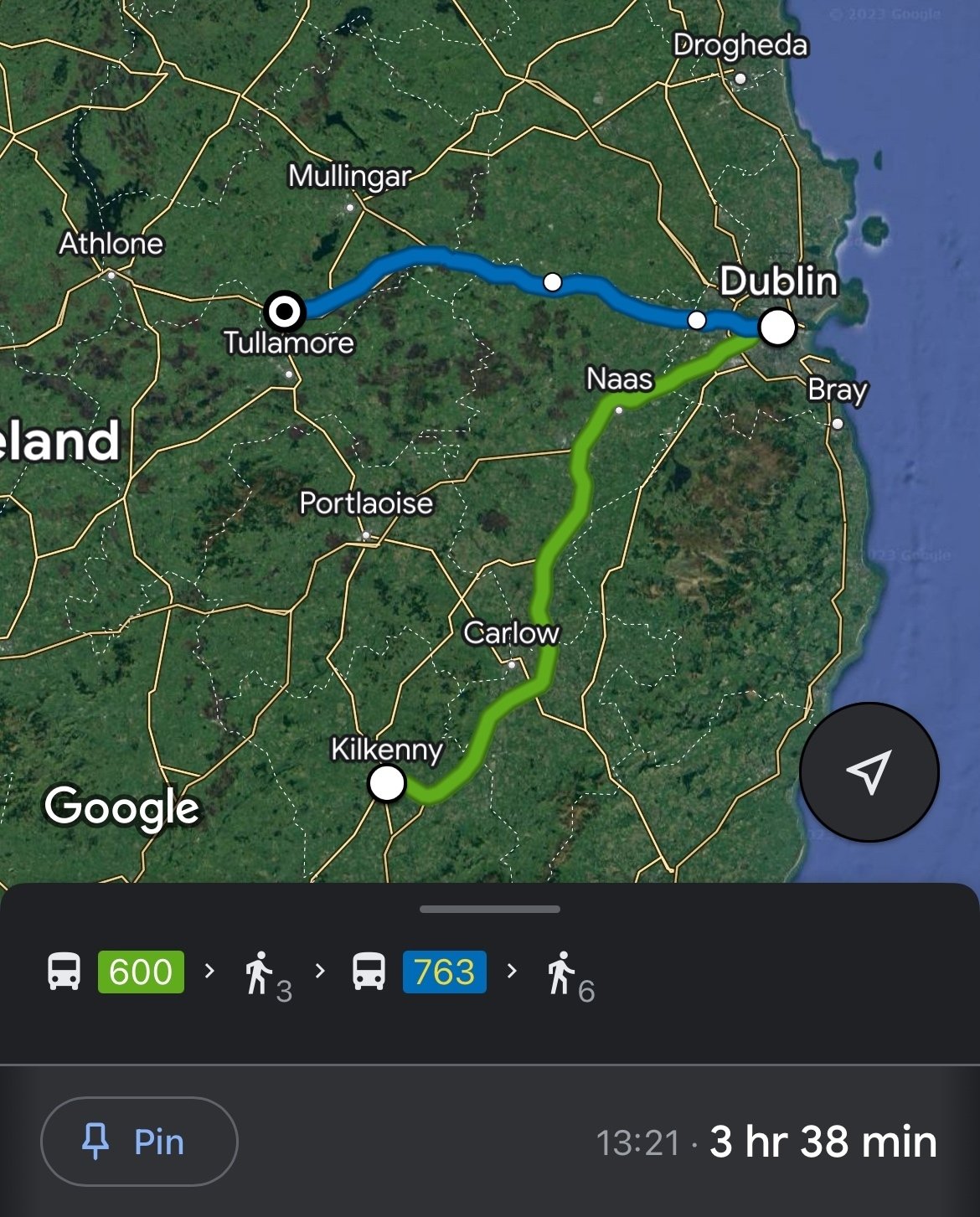

昨夜泊まっていたキルケニーからバスに乗って蒸留所に行くことに。

首都ダブリンまでバスを行き乗り換えるという、なかなか長い移動となりました。後日ダブリンに帰ってくる予定なので、今回は街ブラをせず、そそくさと乗り換えに集中します。

次のバスに乗る為の時間がかなり短かったため、急いで移動していると、すれ違った方に肩をポンとたたかれ声をかけられます。異国の地ダブリンで知り合いにあったのかと思い、さっと振り返ると、リュックのチャックが開いてるよと。全開でした。

ありがとうとお礼を伝え、中に入っていたものが落ちていないかと不安を抱えながら、既に待機しているバスに乗り込みます。中身は無事でした。

ダブリンから1時間少々で、キルベガンに到着。蒸留所がある街の名前もキルベガンです。

ちなみにキルベガンとはゲール語で、”小さな教会”という意味だそう。

見学までまだ時間があり、せっかくなのでローカルなカフェで食事することに。昨日の晩御飯はピザひとピースだけだったので、かなりお腹が空いています。なので今回は贅沢させていただきました。

アイリッシュブレックファストは、スコットランドのものとほぼ同じでした。ちゃんとブラックプディング(豚の血を混ぜて黒くなっているソーセージ)もお皿の上に。

空っぽだったお腹も、アイルランド飯で満たされたので、お目当てのキルベガン蒸留所へ向かいます。

カフェからとことこ歩いて行くと、道端に建つ蒸留所が見えてきました。さらに近づいていくと、建物の目の前には川が流れているのに気づく。この川の名前はブロスナ(River Brosna)

1757年に創業した当時の蒸留所名は、キルベガンではなく、この川の名前から取ったブロスナでした。そこから1843年にロックスという一家に経営が渡り、ロックス蒸留所へ。財政難で1953年に操業を停止してしまいましたが、1980年代にウイスキー博物館として復活。そして蒸留所創立250周年にあたる2007年に再び蒸留を再開しました。

キルベガン蒸留所という名前になったタイミングが、1980年代なのか2007年なのかは分かりません。どなたか教えてください。

では事前に予約しておいた見学ツアーの受付をしに行きましょう。

スーツケースをごろごろと引きずりながら中に入ると、長い歴史を感じる厳かな空気が漂ってきました。シンプルかつ朽ちている雰囲気がたまりません。日本とはまた違った侘び寂びを感じます。

お亡くなりになっているウイスキー評論家ジムマレーさんが、「キルベガンを見ずしてウイスキーを語るかなれ」と言っていたそうです。まだ製造工程の見学はしていませんが、その言葉の意味が少し分かるような気がします。

こちらのポットスチル達は、キルベガンで使われていたものではなく、タラモア蒸留所からやってきたものらしいです。昔、キルベガンで使われていた銅製ポットスチルは、1960年代〜70年代に撤去され、スクラップとして売却されたんだとか。一体いくらになったんでしょうか。

タラモアのポットスチルの下には、泥炭を炊く火床があるので、この上に昔はキルベガンの蒸留器があったのでしょう。

そして単式蒸留器のとなりには、これまた非常にレアなコフィースチル(連続式蒸留機)が展示されていました。

1831年にアイルランド人のイーニアス・コフィーさんが発明し特許を取得したコフィースチル。特許(パテント)から、別名パテントスチルとも呼ばれています。

現代で使用されている連続式蒸留機の多くは、”モロミ塔、抽出塔、清溜塔、メチル塔”の最低4塔で形成されていますが、当時のコフィースチルは、”モロミ塔と清溜塔”の2つ。現在のものより蒸留回数が少なくなる分、製造効率は落ちてしまいますが、より原料由来の風味が残ったスピリッツを取り出すことができます。

この連続式蒸留機が発明されたことにより、グレーンウイスキーを大量生産できるようになり、ブレンデッドウイスキーが発展していきました。

このコフィースチルを作ったコフィーさん。業界から崇め奉られてもおかしくありませんが、悲しいことに当時はアイルランド人から見向きもされなかったそうです。しかも、アイリッシュウイスキー発展のため、特許を14年という短い期間に設定したにも関わらず…

コフィーさんに同情していると、ツアーの時間になりました。気を取り直して、ガイドさんに付いていきましょう。

ツアーの初めに、ウェルカムドリンクとしてキルベガンカクテルを。気分が高まります。

では製造工程へ。まずは麦の粉砕から。

粉砕機は、機械式ではなく石臼です。ミドルトン蒸留所でも解体された状態の石臼は見れましたが、当時使われていたままの石臼は、ここで初めて見ました。これらは過去に使われていたもので、現在は機械式のミルが使われています。

石臼に空いている穴から未発芽の大麦などを投入し、2枚の石臼を擦り合わせて粉砕していく仕組み。

次は蒸留所の動力についての説明。なんとキルベガンは、1880年代までは水車だけでウイスキー造りの動力を賄っていました。

今でも歯車はぐるぐると現役で稼働していて、部屋の中はその音が鳴り響いています。蒸留所の目の前を流れるブロスナ川の流れを利用して、水車を回しているんですね。

1880年代以降には、蒸気エンジンも導入され、水車を回せる水量がブロスナ川に流れていない場合、この蒸気エンジンで動力を賄っていたそうです。

ツアーが始まる前に下から見たポットスチル達は、ツアーの中で間近に見せて貰えました。青くなっているので材質が分からず、この材質は何?と質問すると、銅だよと。銅はサビが進むと、青緑になるそうです。

では次は現在使われている設備の説明へ。

木製の発酵桶が4つありました。発酵時間は48時間ほど。

そして驚きなのがこのマッシュタン。なんとオークからできています。こんな糖化桶は見たことがありません。発酵桶が木製のところはありますが…

伝統的な造りにこだわっていくという強い意志を感じます。

次は蒸留の工程へ。またこのポットスチルにも驚かされました。

非常に小さいかつ独特な形状のスチルが佇んでいます。左が1回目の蒸留に使うウォッシュスチル、右側が2回目のスピリットスチル。

ここキルベガンではアイリッシュとしては珍しい2回蒸留でウイスキー造りを行っています。

ヘッドからラインアームにかけてがかなり細い造りになっていました。こんな形状のものは見たことがありません。

2019年までは1800年代に作られた世界最古の銅製蒸留器が、キルベガンでは使われていたそうです。現在は、同じ型のポットスチルをフォーサイス社に作ってもらい稼働中。

蒸留所の入口付近には、その1800年代のスチルらしきものが佇んでいました。

では次は熟成の工程へ。

キルベガン蒸留所では、樽を縦置きに積み重ねていくパラダイス式が採用されていました。アイリッシュウイスキー蒸留所は、スコッチ蒸留所と比べてこのパラダイス式が多い。

一部、クーリー蒸留所の原酒も、キルベガンの貯蔵庫で眠っているそう。キルベガンもクーリーも親会社は、ビームサントリー社です。

法律上は、3年以上熟成しないとアイリッシュウイスキーとは名乗れないのですが、蒸留所に行くと多くのスタッフの方が「アイリッシュウイスキーは、3年と”1日”熟成しないと名乗れない。この”1日”が大事なんだ」とおっしゃります。スコッチウイスキーへの対抗心でしょうか。誇りを感じる文化です。

製造工程の見学はここまで。最後にいくつかテイスティングを行います。

キルベガンは、少しだけピートを感じるウイスキーです。2回蒸留ということもあり、他のアイリッシュウイスキーの風味とは異なる…

ぜひ見かけたらトライしてみてください。

ツアーはこれにて終了。ですが、今回はもう一つお目当てのものがあります。そう、ハンドフィルを頂戴すること。事前にキルベガンのホームページから申し込むことで、ハンドフィルを購入できます。

明るい味わいですが、骨太な余韻がありました。開栓してからも長く楽しめそうです。ハンドフィルを無事ゲットでき大満足。

それでは蒸留所を後にしましょう。

一度は閉鎖してしまったキルベガン蒸留所。半世紀ほどの長い年月を経て、ウイスキー造りを再開し、敷地内には一言では言い表せない複雑な空気が漂っていました。そんな場所に行けて感無量です。

帰りのバスまでしばらく時間があったので、キルベガンの街にあるローカルパブへ行き、スミティックスをいただきました。

店内を見回していると、珍しいものを発見。なんと泥炭を焚べて使われている暖炉がありました。

こちらでは、泥炭のことをピートではなくターフと言うので、スタッフの方に「これはターフ?」と尋ねるとそうだよと笑顔で教えて貰えました。アイルランドでは、泥炭を燃やして部屋を暖めると何かの記事で読んだことはあったのですが、実際に見るのは初めてです。非常に興奮しました。

アイリッシュブレックファストから始まり、最後は泥炭で締めれたキルベガン。強く記憶に残る1日となりました。

では今回は以上です。

明日はタラモア蒸留所に行ってきます。

↑香川県琴平町で小さなバーを営んでいます。ふらっとお越しくださいませ。

いいなと思ったら応援しよう!