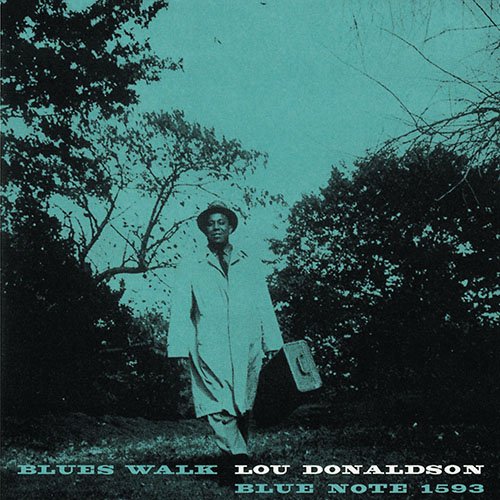

【過去原稿】ブルーノートの名盤紹介──ルー・ドナルドソン『ブルース・ウォーク』レビュー(2004)

ブルーノートの名盤ガイドブックに寄稿したアルバム・レビューから、3枚目。

もしレア・グルーヴ/アシッド・ジャズのムーヴメントがなかったとしたら、いまでもルー・ドナルドソンは、“大衆音楽にセル・アウトしたアルト・サックス奏者”という不名誉な称号を戴いたままかもしれなかった。大ヒットした67年の『アリゲイター・ブーガルー』に当時の生真面目なジャズ・ファンが困惑したという話を、笑ってすませていいとは思わない。演る側も聴く側も、しなやかなジャズ観をもちづらい混迷した状況は、21世紀に入ってもほとんど変わっていない。“いまの『アリゲイター~』”のような新譜が、不当に貶められている可能性を想像するのが、ジャズ・リスナーとしての良識だろう。

ドナルドソンはこの58年作で、ファンキー~ソウル・ジャズ路線を本格的に宣言したとされる。たしかに即興で完全燃焼する気迫よりは、テーマを吹くときの力みのなさが印象的ではある。レイジーでハードボイルドな表題曲、スウィンギーで楽しげな《ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー》《プレイ・レイ》、けれんのない歌心が染みるバラード《オータム・ノクターン》など、アート・ブレイキーの『バードランドの夜』で爆発したようなインプロヴァイザーとしての面影は薄い。アップ・テンポの《ムーヴ》《コーリン・オール・キャッツ》が心地いいのは、チャーリー・パーカーが打ち出した瞬間芸術の技法に、リラクゼーションの粉をまぶしているから。

でもどうなんだろう。ことさらに指摘しなければならない変化ではない気がする。『アリゲイター~』に繋がっていく新地平への出発点とみるのは妥当ではなく、どちらかといえば、それまでの延長線上に位置付けるのが自然だ。本作を再評価したクラブDJたちがどのような史観で把握しているのかはわからない。どうも「レイ・バレットのコンガがあればOK」というような、あまりにあどけないアフリカン・ビート信仰も見え隠れする。本作独特の土臭い雰囲気にレイのプレイが一役買っているのは間違いないし、自身の名前がタイトルに冠されたドナルドソン作《プレイ・レイ》での音階をつけたユーモラスなパーカッション・ワークには、つい顔がほころんでしまう。だとしても、無条件にクラブDJの耳を持ち上げる必要はない。本来ビバップに潜んでいたブルース・フィーリングが、都市生活者っぽい洒落た感性のフィルターを通して浮かび上がっているところこそを聴き取ろう。

(2004年執筆)