人体を支配するしくみ「人体にみる進化の痕跡」5

毎週水曜日は、Newton「人体を支配するしくみ」を、見開き2ページずつ読み進めるシリーズです。

どんなに難しい本でも、少しずつ読めば必ず理解できるはずというコンセプトなので、「人体の進化に興味はあるけど、難しそうだし面倒くさい」という方には、丁度いい内容になると思います。

僕も読んでいく中で学んでいく立場です。

ぜひ一緒に学び成長し、分かる楽しみを共有していきましょう。

歯の起源と進化

歯はもともと体表面に生えていた?

鮫肌という言葉があるくらい、サメの体表面はザラザラしていています。

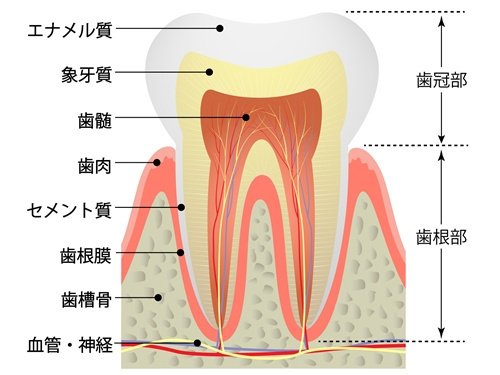

これは楯鱗(じゅんりん)という鱗で、構造がヒトの歯と同様にエナメル質の中に象牙質があるそうです。

そして、これにそっくりの構造が古代の魚(無顎類テロドゥロ目)でもみられることから、歯の起源という説が有力だそうです。

盤竜類になってようやく複数種の歯ができた

僕は意識したことがなかったのですが、両生類や爬虫類の多くは、すべての歯が円錐形の同一種である事が多いようです。

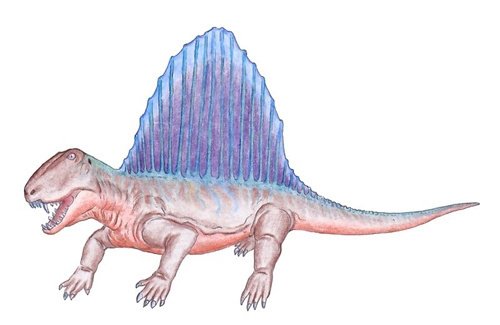

しかし、盤竜類とよばれる哺乳類の祖先には、複数種の歯が生えていて、⇩のディメドロンには大きな犬歯があったことが分かっています。

その後、哺乳類の歯は、犬歯以外にも切歯、臼歯と多様化していきます。

一方で、ヒトは咀嚼機能の退化から、ゴリラなどの類人猿とは異なり、犬歯が目立たなくなり、また第三臼歯は親知らずと呼ばれ誰もが生えてくるものではない存在となりました⇩。

次回(5/17予定)は、「鼻の起源と進化」です。

それではまた