貧困と教育「ビリーブハウスにかける想い」

突然ですがみなさんは、どんな家庭に生まれましたか?

・本が好きでよく読んだ(家にあった)

・自分の好きな進路を選べた

・塾に行っていた

・部活が何不自由なくできた

こんなことが「普通」と思える方は、「恵まれた」家庭で育っておられます。

沖縄では、3人に1人の子がこの「普通」の生活ができません。

私自身も、

・お金の面で自分の夢や進路を諦めた子

・お金の面で十分に部活動ができなくなった子

を身近で見てきました。

それはそばで見ていて、とても悲しく想像を絶するものでした。

両方とも才能のある子でした。

十分に経済的余裕があればどんな輝かしい学校生活を送り、その後の人生に活かして行けたことでしょう。

〜貧困と教育に関する論文〜

貧困の怖いところは、何度も言いますが

経済格差=教育格差です。

「抜け出せばいいいのに」・・・・それができないのです。

文字を書けない人の子は文字を書けないのです。

書きたくても読みたくても。

そして書きたい、読みたいとも思えないのです。

「不自由」が当たり前。

それが繰り返されるのです。

現に

ビリーブハウスはもともとあった事業譲渡で買い取っているのですが、

私が視察に行くと

絵本が一冊もありませんでした。

おもちゃも一つもありませんでした。

これがどんなことを意味するのか、

察しの良い方ならとても怖い実話のホラー話ということがわかるでしょう。

私が出会う子どもたちにはその可能性を最大限に広げてあげたい、

広げれないにしても潰さない努力はしてあげたい。

そう思っています。

その輪廻を唯一断ち切ることができるのが「教育」です。

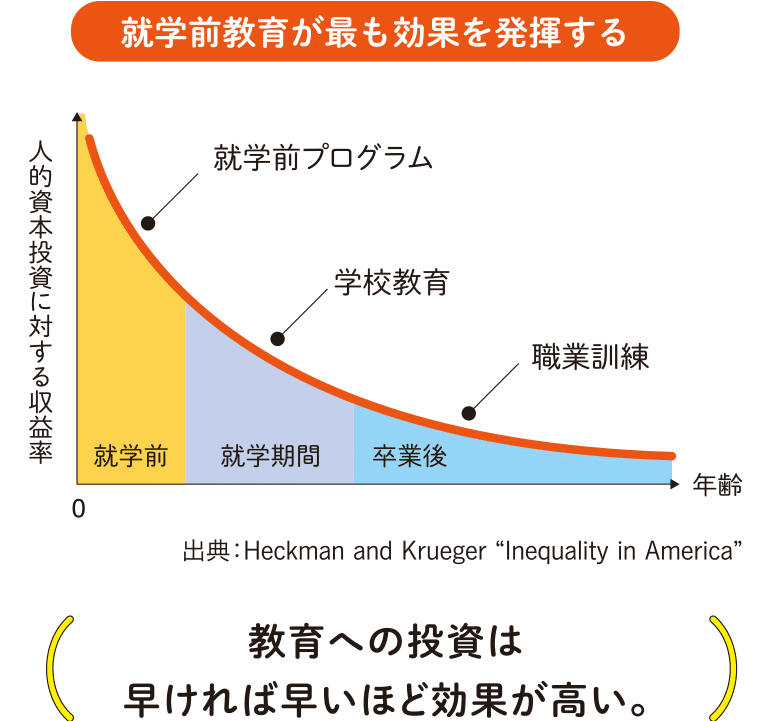

ペリー就学前プロジェクトとは、

就学前教育の有無が子どもの収入や職業などの将来にどう関わるかを解き明かした研究です。

1962年時点の幼児を対象にした研究ですが、その幼児たちが大人になっている今でも彼・彼女らの現状を追跡している、超大作の研究になります。

この研究結果で出てるように、幼少期の教育は貧困を解決する糸口なのです。

また、人的資本投資の収益率としても「社会収益率」に換算すると年率7〜10%にものぼるとされています。

つまり4歳の時に投資した100円が65歳の時に6000円から3万円ほどになって社会に還元されているというのです。

虎くんの言葉を借りるならまさに

「日本で今最も意味のある推し活」です。

ビリーブハウスの応援は

沖縄の未来につながります。

そして日本の未来につながる。

こどもたちへの質の高い教育を実現していくために是非是非、応援よろしくお願いします。

〜読まなくてもいい個人的想い〜

また逆に私自身も一族では初めて「大学」というものに行かせていただいた身でもあります。

行った大学がいわゆる「お嬢様大学」だったために、奨学金とバイトで暮らしていた私は他の友達とは全く違う文化があることを痛感しました。

その時私自身も感じたのは

「経済格差」=「教育格差」でした。

私を産んでここまで立派に育ててくれた両親には感謝しかないですし、一族の中で初めて大学に行かせるほどに、しっかりと色々な面でサポートしてくれた両親は本当に尊敬と羨望を持っています。

それでも・・・周りのお嬢様たちとは「当たり前」が違ったのです。

両親や親族と話す会話の質、家に本があること、量ではなく質を大事にして行くこと、様々なリテラシーなど私は大学の友達やそこから出会う人々との間に「当たり前」の格差があることをひっそり感じていました。

先日ある若者が私に悪気もなくこう言いました。

「なぜ英語を勉強して話さないのか理解できない。いろんな国を見て日本の大学ではなく、海外留学したらいいのに」と。

それはもう軽々と。

パンが無いならなぜケーキを食べないの?

令和版マリーアントワネットかと。

英語でツッコミを入れてやりたかったです。

(現在猛勉強中)

彼は生まれた時から両親が海外で仕事をしており、色々な国を回っていたそうです。当然両親はそんな仕事に就く方。

生物学的に遺伝としての有能さも持っており、

(遺伝か環境かみたいな話は長くなるので置いておいて)

環境的にも恵まれていて、若くして世界を旅しながら悠々自適に自由に暮らしている。

そんな彼を見て、圧倒的に生まれた時からのスタート位置が違うことを久しぶりに実感し、自分の中の雑草魂がメラメラ燃え上がりました。

彼と私の社会的な差を埋めるには「教育」

つまり私自身がここから学んでいき、様々な自由を獲得していくしか無いのですから。

「ペンは剣より強し」

ですね。

いくつになっても、胸のときめきとメラメラ雑草魂を持って学び続けたいものです。