生活保護制度ってなんだろう

こんにちは!医療ソーシャルワーカーの風谷です。

生活保護課の方にお話を伺ったので、アウトプットのためnoteに書き留めてみました。最後にQ&Aも載せてみたので参考になると嬉しいです(*´-`)

生活保護制度とは

★憲法25条

『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』

★生活保護法第1条 生活保護の目的

『この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする』

つまり、生活保障と自助の促しはセットなんですね。

最低限度の生活とは

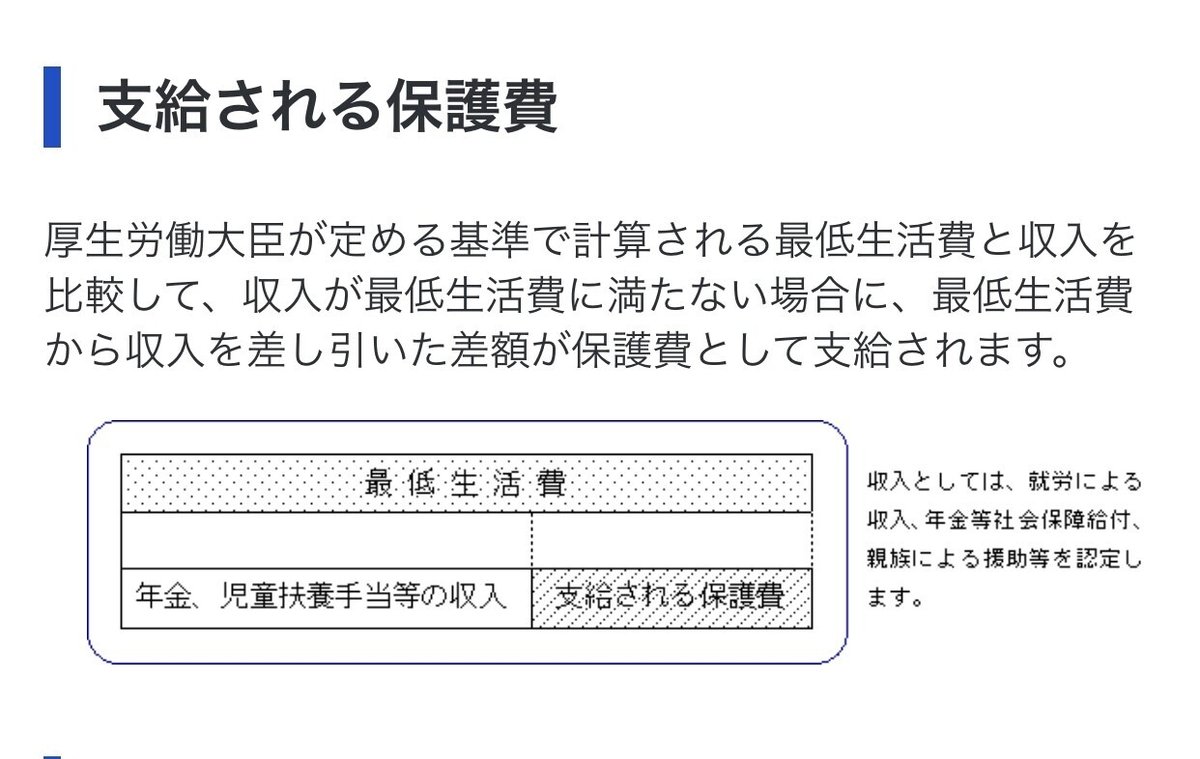

①世帯状況をもとに、厚生労働大臣が定めた基準により算定した世帯1か月分の生活費が最低生活費です。

①最低生活費と世帯員全員の収入を比較して、世帯員全員の少ない場合に不足する額が保護費として支給されます。個人ではなく世帯単位で適用されます。

さて、生活保護の要否判定はどうなっているのでしょうか。

①厚生労働大臣が定める最低生活費の基準以下の収入しかないこと

②生活保護を受けるための要件を満たしていること

・持っている資産の活用をしていること

・能力の活用すること

・他の法律や施策を活用すること

・扶養義務者による扶養を受けていること

現在の最低生活費算出法はこちらですが...ざっくりと言いますと

たとえば、高齢者単身世帯だと年金等の収入が月額7~8万円以下という感じですね。生活保護受給者の収入はこれくらいが基準のようです。

たしかに月額7~8万円以下で生活するのはキツイかも。そして支給される保護費と合わせて10万円くらいになる感じです。

生活保護を受けるまでの流れ

①市区町村の保護課にまずは相談

↓

②申請

↓

③ケースワーカーの調査

・訪問調査

・資産調査

・病状調査

・他法他施策の活用に関する調査

・扶養義務者による扶養調査

↓

④決定

決定の通知は、原則、申請のあった日の翌日を1日目として14日以内に行います。調査の内容により延びる場合もあります。ちなみに開始日は申請日に遡ります。

生活保護の種類

①生活扶助

②住宅扶助

③教育扶助(義務教育)

④医療扶助

⑤介護扶助

⑥出産扶助

⑦生業扶助

仕事に就くために準備や、高等学校に就学する場合の授業料や教科書などの購入費用に充てられます。

⑧葬祭扶助

葬儀を行う人がいない場合にお葬式代が支給されます。

⑨一時扶助

臨時的な需要に応じて支給されます。

・おむつ代

・衣類や布団の購入費(長期入院患者、ホームレス)

・家具や家電などの購入費用(高齢者&児童は冷暖房もOK)

・必要な手続き等のための交通費

・小中学校の入学準備金

こう見てみると、日本の生活保護制度って充実しているなあと思います。

自助を促す就労支援メニューはどうなっているのでしょうか。

自助を促すための支援はまだまだ課題が多い印象です。

◇◇◇

生活保護に関するQ&A

せっかくなので気になっていたことについて質問しました。

①ギャンブルはしていいの?

⇒生活費を浪費していなければOK

②車は所有していいの?

⇒障害者の方や子どもの通院・送迎であれば許可を取った上でOK

③仕事はしていいの?

⇒能力を活用できる範囲で最低生活費を越えないならOK

④医療扶助だけ受けるのはアリ?

⇒ダメです!

⑤有料老人ホームに入ってもいいの?

⇒受け入れ先の施設が料金を下げるならOK

◇◇◇

いかがだったでしょうか。

仕事柄、ケースワーカーの方と連携を取ることが多いので支援の合間に教えていただけるのはありがたいことです。

日本の生活保護の生活保障は手厚いのですが、就労支援については発展途上に感じています。

少子高齢化の影響からか、傷病世帯より高齢者世帯の受給率が増加しているのも気になるところです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

参考資料:厚生労働省(生活保護制度)