子どもが喜んだ親が楽しかった絵本 その7 『うさぎとかめ』ぶん/ラ・フォンテーヌ え/ブライアン・ワイルドスミス やく/わたなべしげお ずっと知っていると思っていた話が、全然違う話だったと、子どもに読み聞かせをして気づくという貴重な体験。

『うさぎとかめ』ぶん/ラ・フォンテーヌ え/ブライアン・ワイルドスミス やく/わたなべしげお らくだ出版

「うさぎとかめ」イソップ童話って、どういう話として覚えている?

僕の場合は、この本を読み聞かせするまでは、こういう話だとずーっと思っていた。

ある日、ウサギと亀が、あの山までかけっこしようっていう話になった。ウサギが足ののろい亀をバカにしてやろうと思った。当然、ウサギは楽勝で勝ちそうになるけれど、余裕があり過ぎて、ゴールのちょっと手前で、昼寝をしているうちに、まじめにこつこつ休まずに歩き続けた亀が勝っちゃう。

才能があるからって、油断しちゃだめだよ。まじめにコツコツ続けることが大事だよ。なんか、そういう教訓話として、記憶していたんだよね。「継続は力なり」っていう、日本人大好きな教訓話だと思っていたわけだ。

でも、この話、この絵本は全然違う。もともとのイソップ童話がどうなのかはしらないが、この絵本は全然違うの。

まず、うさぎとかめは言い争いをしているのだけれど、それは「どちらが りこうか」ということについてなんだね。

うさぎは、はしるのが とても はやいから、せなかに こうらを のせた、のろまな かめよりも、ずっとりこうだといいました。

ね、はしるのがはやいおそいじゃなくて、「のろまだから かめは りこうじゃない」とうさぎが言ったわけだ。それにたいしてかめは

かめは、ちがうといいました。そして かけっこを しようと いったので、うさぎは びっくりしました。

うさぎじゃなくても。びっくりだよね。「どちらがりこうか、クイズ100問で きめることになりました」ならわかるけれど、「どちらが りこうか」という言い争いの決着として、かけっこを提案したわけだ、かめの方から。

かめは、いいました。「ここから おかをこえ、いけがきを くぐり、 にんじんばたけの よこを とおり、そのさきの ふるい にぐるままで かけっこ しよう」

はい、みなさん、気づきましたね。かめはコースを指定したんですね。「にんじんばたけの よこを とおり」と。罠ですね。うさぎの性格と弱点を把握して、コース設定したんですね。でも、うさぎは気づきません。

うさぎは、わらって いいました。「おれが かつに きまってるさ。でも おまえが おのぞみなら はしって やるよ」

それで、どうぶつたちがあつまってきて、議論するわけ。

「かめが かつはずが ないね!」と、きつねが いいました。

「まあ みてて ごらん。」と ふくろうが いいました。

ずる賢いといわれているが、実はたいてい間抜けなきつねと、知恵の象徴の生き物、ふくろう。ふくろうには、かめの策略が、わかっていたのですね。

そして、きょうそうを開始しますが、なんと、まず、かめ指定コースのいけがきも、罠その1だったんですね。いけがきにはおいしいはっぱがあると、かめはわかっていたんですね。

うさぎは おかを こえて いけがきに つきました。ふりかえってみると かめのすがたは みえません。そこで うさぎは おいしい はっぱを たべたべ ひとやすみ。

そして、当然、その先のメインディッシュへ、うさぎは直行。

うさぎは いけがきの おいしい はっぱをべおわると にんじんばたけまで いちもくさん。うさぎは にんじんが だいすきなので、がまんできずに また ひとやすみして たべました。

うさぎは、おなか いっぱい たべたので、ごろりと ころげて ひとねむり。

で、目が覚めたうさぎがあわてておいかけたけれど

うさぎは、ちからいっぱい はしりました。でも もう おそい。かめが きょうそうに かちました。

どうぶつたちは、かめの まわりに あつまりました。 そこで、のろまな かめは、どうして はやい うさぎに かったのか どうぶつたちに はなしてやりましたとさ。

この絵本、絵もとってもきれいで、動物たちもたくさん出てきて、そういう点でも、とっても素敵な絵本です。おすすめ。なのだが絶版なのか、古本でしか手に入らないみたいだな。もったいないなあ。

ラ・ファンテーヌについて、Wikipediaを引用します。

ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ(Jean de la Fontaine, 1621年7月8日 - 1695年4月13日)は、17世紀フランスの詩人。イソップ寓話を基にした寓話詩(Fables、1668年)で知られる。(北風と太陽、金のタマゴを産むめんどりなど)有名な格言に「すべての道はローマへ通ず」や、ことわざ「火中の栗を拾う」を残した

なるほど、啓蒙時代のフランス人の手にかかると、こういうお話になるのですね。単なる「継続は力」ではなくて、勝つための戦略論ですよね、この話。

我が家の子育てと、この絵本

我が家の六人の子どもたち、小さい頃の体格体型は、半分3人が私に似て、チビでやせっぽちタイプ、半分3人が妻に似て、まるまる太って、すばやく動くのがちょっと苦手。(実は全員運動神経はいいのだが。)

太っていると、どうしても走るのは遅くなるし、鉄棒、逆上がりなんかもなかなかできなかったりする。そうすると、のろまと思われやすく、頭の中まで「のろま」と思って、からかってくるやつもいる。いやいや、太っていて走るのが遅いのと、頭の中の働きとは、何の関係も無いんだよ。そういうことを感じながら、太っている方の三人は、この絵本を聞いていたかもしれないなあ、と思います。

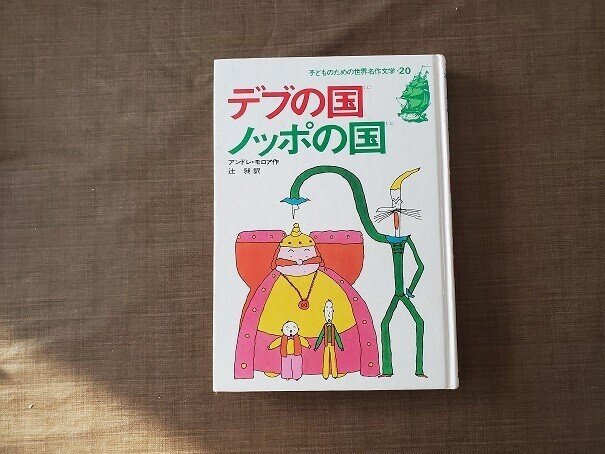

太っている方の三男は『デブの国ノッポの国』アンドレ・モロア作 集英社 子供のための世界名作文学20 というのも、ずいぶん大きくなるまで、大好きで読んでいたよなあ。

60歳近くなっても、僕の場合は「チビ」ということで小さい頃から傷ついてきたことが(二歳年上の姉が、すごく背が高かったので、いつもいつも比較されて、悲しかった)人格形成のかなり大きな部分を占めているし。そういう体型やいろいろのコンプレックスに傷つきながら子供は生きている。童話、絵本には、そういうことを、いろいろな形で、なぐさめたり、飲み込んだり、でもまあ人はそう見るのだから、それにどう対処するかの知恵を授けてくれたり、とにかくなんとかコンプレックスと付き合いながら生きていくための何かを、絵本、童話と言うのは、あんまり説教くさくなく、教えてくれたりするものなのでありました。