蔵訪問記 note004 【田村合名】

【 蔵元さんの基礎情報 】

蔵元名:田村 合名会社

代表者:桑鶴 一良(くわづる かずよし)

杜 氏:蓮香 健史(はすか けんし)

住 所:〒891-0516 鹿児島県指宿市山川成川7351-2 [地図]

TEL:0993-34-0057

公式HP:https://junkuro.jp/

SNS:Facebook

SNS:Instagram

代表銘柄:『純黒』『薩摩乃薫』

創 業:明治30年(1897年)。2024年現在127年目

※ 田村合名会社さんのことを通称「田村合名」と呼び、桑鶴さんをはじめ蔵の方も田村合名と呼んでいますので、この訪問記でも田村合名と記載させていただきます

訪問日

1回目:2024/7/25

オフシーズン期に伺いました。ビン洗い他床のペンキ塗りなど設備のメンテナンスを行っていました。

蔵は海まで40mくらい、海抜1mくらい?の海のすぐ側にあります。隔てる堤防はコンクリートブロック1枚ぶんくらい。今にも溢れそうでした。

少し前からイルカが見えるそうです。桜島が浮かぶ錦江湾にはイルカが生息していますが、蔵からイルカが見えるなんてこの蔵だけでは?

【 製造について】

◎ 製造期間

2024年度の製造は、9月はじめに開始、11月に終了の予定

芋焼酎の製造時期は『秋』

サツマイモは保存が難しく収穫後すぐに焼酎にする必要性から、芋焼酎の製造期間はサツマイモの採れる9月〜11月頃となります。

◎ 米

すべて国産の丸米を使用

・丸米(まるまい)とは食用と同じような丸い形のお米。

・対して砕米(さいまい)といって食用に適さない(精米で砕けたもの、シラタ、粒の大きさが小さすぎたもの)米を集め粗く砕いたものも価格が安いため麹原料として使われることがあります。

1tに対応したドラムですが、実際に使うお米は一日900kg

種麹とは、麹の素。

麹を作って発芽させ分生子を集めたもの。

適温の蒸し米に種麹をよく混ぜ込むと、蒸し米が麹になります。

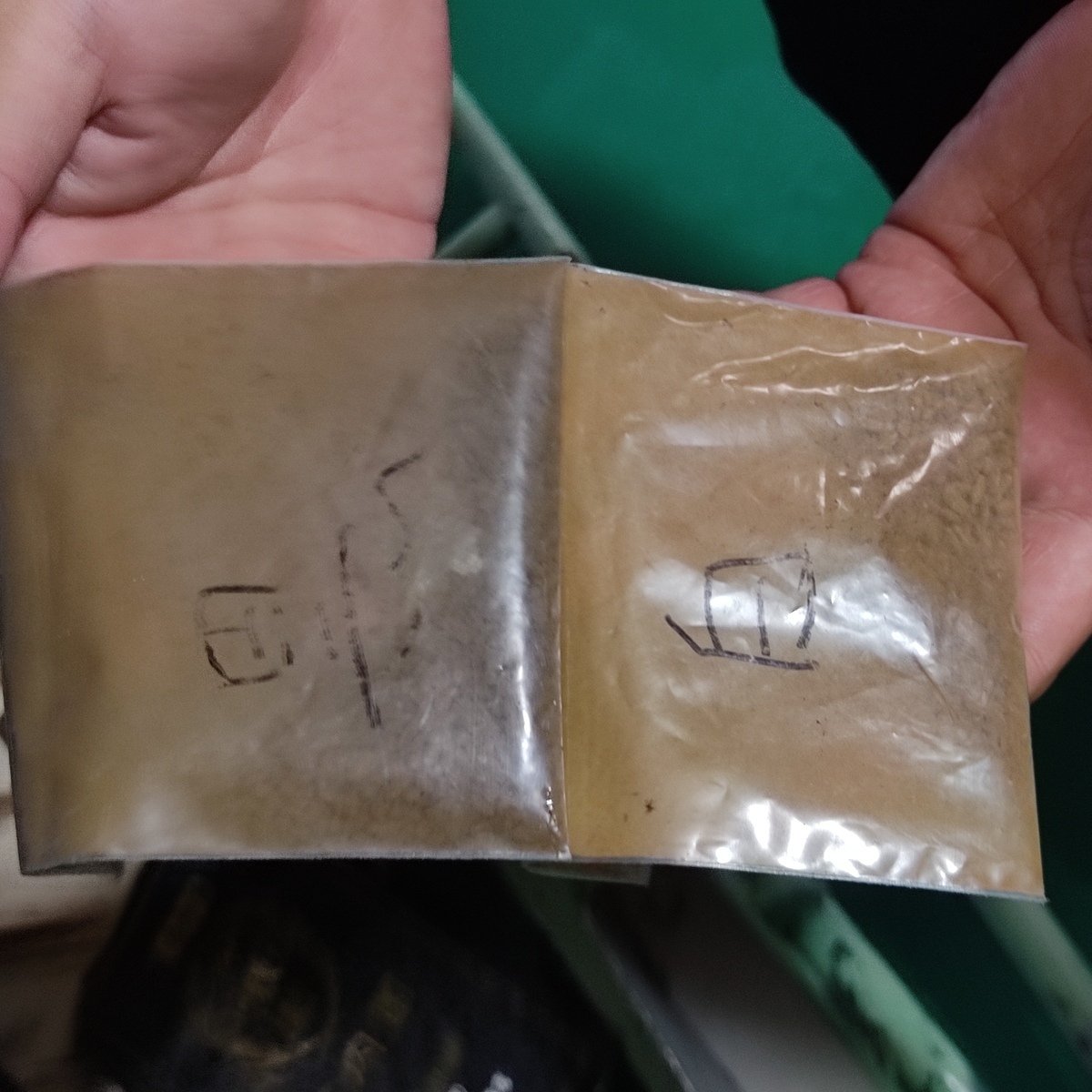

フルイに掛け分生子のみ集めた粉タイプとフルイに掛けず分生子の生えた麹そのものをパッケージした粒タイプがあります。

河内の種麹は、粒タイプ。

◎ 仕込み配合

ひと仕込みあたり

米:900kg

芋:4,500kg

◎ 仕込み日数

一次仕込み

全銘柄甕壺仕込み

6日間醗酵させ、二次仕込みに使用

地熱が高いため甕を浅く埋めています。冬場に甕の中に入ると温かいそうです。

全銘柄一次仕込みは甕壺で行われます。

素焼きの和甕は現在作られていないため、大事に補修しながら創業以来100年以上使い続けています。

訪問時は製造を前に甕の漏れチェックをしていました。前日にフチまで水を入れたところ1cmほど水位が下がっていた甕があり、これからパテ埋めするそうです。ピンホールのような漏れ箇所を探し当てるのは難しそうです。

甕壺の隣は台を作って2階建てのようになっており、2階部分で麹を造り、出来た麹を下の甕壺へ移し一次仕込みが行なわれます。

二次仕込み

ステンレスタンク

「甕壺仕込み純黒」と「鷲尾」のみ二次仕込みも甕壺

9日目に蒸留

直方体の櫂棒が徐々に削られ独特の舟型になります

どちらも河内源一郎商店製の初期の蒸留器で、現行より本体の厚みがかなり薄いそうです。

おそらく蒸留器の蒸気ヘッダー

縦型タンク型ははじめて見る形です

◎ 芋

・すべて契約栽培された地元の芋を使用

・徳光地区の芋畑は広い平地のため目が届きやすく、芋に異常があればすぐに気付けるため対策が早く、納入されるさつま芋はすべてキレイ。

・蔵の方針として、芋の両端カットはしない。

・納入される芋はキレイで芋の両端カットを行わないためほとんど削ることが無く、大きすぎる芋を割る作業が主ということでした。

契約栽培されている徳光地区の畑の土は、砂利サイズでコロコロとした特徴的な土質。水はけは良すぎるくらいに良さそう

原料のサツマイモはすべて契約栽培されており、畑は開聞岳の麓にある徳光(とっこう)地区にあります。

琉球からサツマイモの苗を持ち帰った前田利右衛門(漁師)は、このあたりでサツマイモを栽培することに成功し、栽培技術が全国に広がり、多くの人々を飢餓から救いました。前田利右衛門を称える徳光神社が近くにあります。

指宿、浜児ヶ水、岡児ケ水、徳光、など、難読な地名が集まってます。

貯蔵施設はココだけとのことで、タンク数も少なく銘柄数をあまり増やせません。

【主な銘柄紹介】

【 純黒 】

720ml / 900ml / 1,800ml

地元産の芋を黒麹で仕込んだ王道の味わい。

一次仕込み:甕壺 / 二次仕込み:ステンレスタンク

芋焼酎といえば白麹で造られたものが大半を占めている時代(1980年代後半)に、黒麹の芋焼酎としていち早く商品化された銘柄です。

現在は出荷の9割近くが純黒ということです。

(現在は一般的な)冷却濾過を行わないため味わいたっぷり。「黒麹らしさ」を存分に味わえます。

【 薩摩乃薫 】

900ml / 1,800ml

明治30年の創業期より地元で親しまれている銘柄

一次仕込み:甕壺 / 二次仕込み:ステンレスタンク

白麹の銘柄で、主に地元で消費されています。

濾過もゆるくしっかりとした味わいは「白麹らしい」やわらかな味わいを楽しめます。

純黒と飲み比べると麹の違いがよくわかるかと思います。

当店取り扱いの田村合名様銘柄一覧はこちらからご覧いただけます。