和裁:二部式長襦袢の作り方 ②ふくよかサイズ以上の作り方 裁断

トールサイズやふくよかサイズ以上の二部式長襦袢を作っていきます。

肩幅や前幅がさらしの34㎝では足りなくなるため、事前につなぐ作業をします。

1.1 さらしを用意する (半襦袢)

123cm~126cmに裁断した晒を3枚用意してください。

そうしたら、その中の一枚を半分に裁断します。

1.2 さらしをつなぐ(半襦袢)

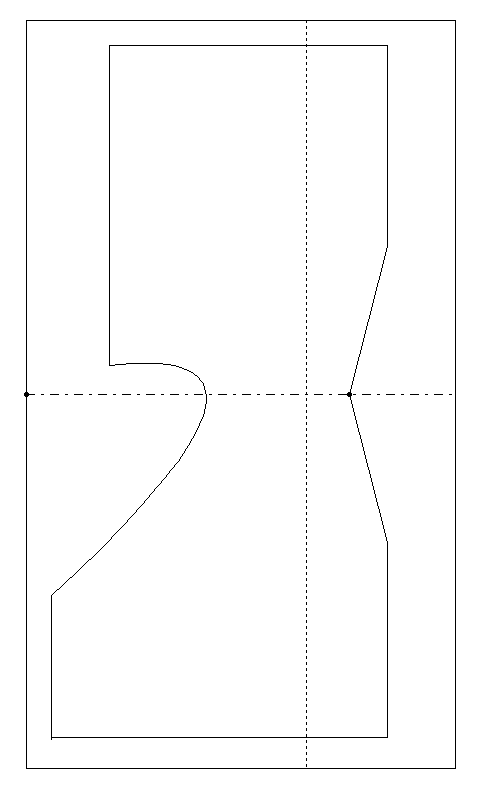

半分に裁断したさらしと何もしていないさらしを中表にします。

このとき、半分に裁断した方を5から7㎜上に出して、もう一枚のさらしの1㎝下の所をミシンで縫います。

縫い合わせたら、このまま下に向かって1㎜でキセをかけて生地を開き、はみ出た部分を中に折りこんで、際ギリギリを縫います。

そうすると、裏から見た時図4のようにステッチが2本ある状態、表からはステッチ1本の生地が完成します。同じことをもう一回行ったら身頃の生地2枚の完成です。

2.1 印付け(半襦袢)

こちらはたて衿をつけません。

私は自分で作った半襦袢の型紙を補正して、衿が裾まで来るようにしました。といっても曲線を伸ばしただけなので、皆さんも自由にしてください。

今回は好きな場所に型紙を置いてください。

どちらも縫い代が1㎝以上あれば十分だと思います。

2.2 裁断する&印付け(袖)

袖は前回と同じですので、省略します。

3 裾よけ

この記事は二部式を2枚作るという考えの元書いたものです。

裾除けもこれを参考寸法としたいのですが、ウエストがそれなりにある方は足りない可能性があります。

ヒップが110以上ある方は、半襦袢2枚、裾回しは1枚と考えてください。

トールサイズの方は、そのままで構いません。81cmを4枚、73cmを1枚用意してください。さらしも前回と同じ長さです。

ヒップが大きい人は、たて衿は裁断しません。

この場合、完成したときの丈を74cmと定め、87cmを4枚、77cmを2枚用意してください。さらしは180cm用意してください。それでも足りない場合は、残りの生地を繋げて作ります。

4 まとめ

次回から縫い方は同じになります。

それでは。