和裁:道中着を作る ①型紙を作る

はじめに

道中着を製図から作っていきます。ひとえの羽織を作ることが出来たので、道中着も同じように仕立てることが出来るだろう、という希望的観測です。

今回は、反物ではなく家にある110cm幅の縮緬のようなポリエステル生地で作っていくので、縫い代を気にせずに製図しています。

今回も手縫いミシンで作っていきますので、どうぞ宜しくお願いします。

1 寸法を考える

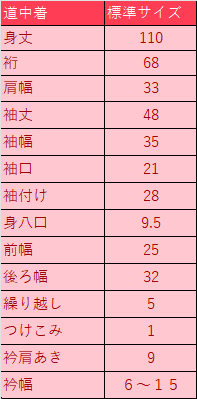

手持ちの和裁書と、箪笥の中にある道中着から標準寸法を割り出していきたいと思います。単位はセンチメートルです。

身丈:110

裄:浴衣寸法(以下略)+2

肩幅:+1

袖丈:ー1

袖幅:+1

袖口:ー2

袖付け:+5

前幅:+2

後ろ幅:+2

繰り越し:+2

つけこみ:1

衿肩あき:同寸

衿幅:6~15

上記一覧から割り出した寸法表が、表1になります。

和裁書によると、羽織との作り方にそれほど違いはないらしく、袖も袖口布をつけるとありました。私は、袷はまだ縫えないので、肩すべりだけ付けていきます。

2 製図

表1を元に、型紙を製図していきます。

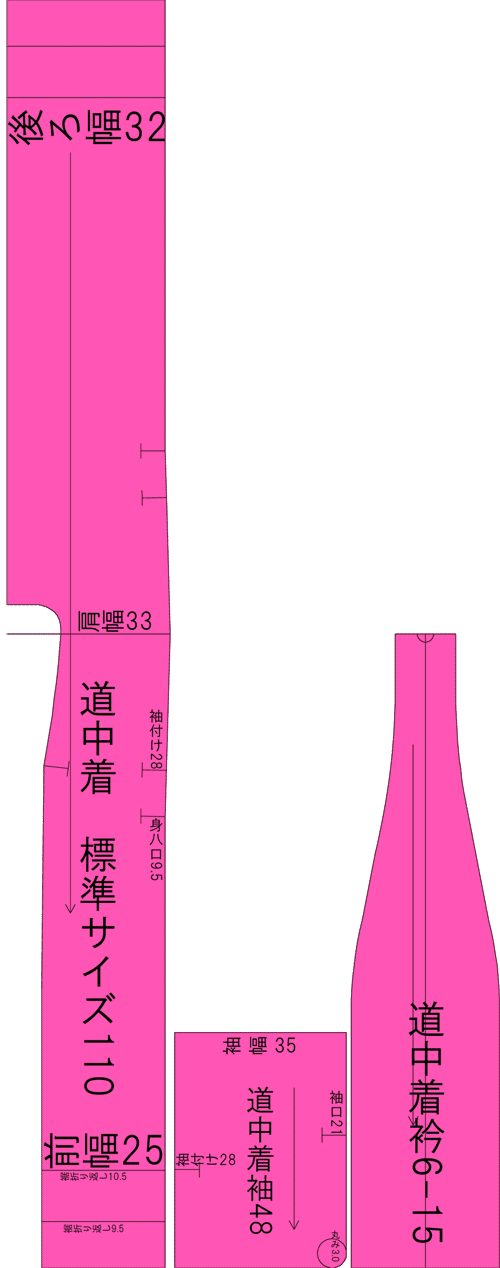

パーツはとてもシンプルで、三種類です。袖口布の型紙は、42cm×5㎝の紙を用意するだけなので、必要なし。

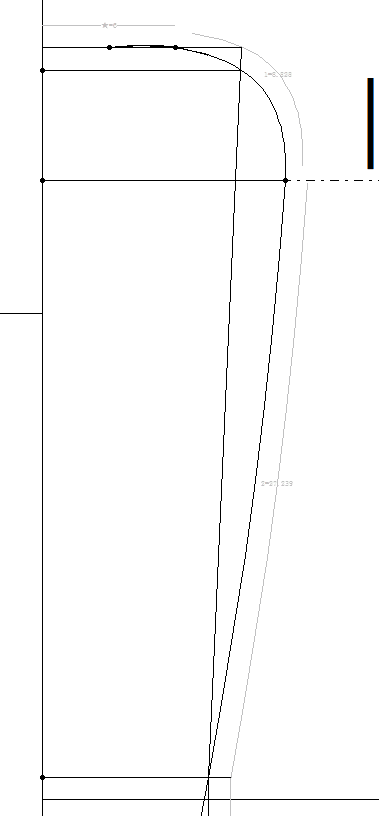

衿肩あき周りは、限りなく手縫いに近い曲線にしたいので、多めにベジェ曲線を入れています。和服の製図はいつも図2のように作っています。

衿にも、多めに曲線を入れています。

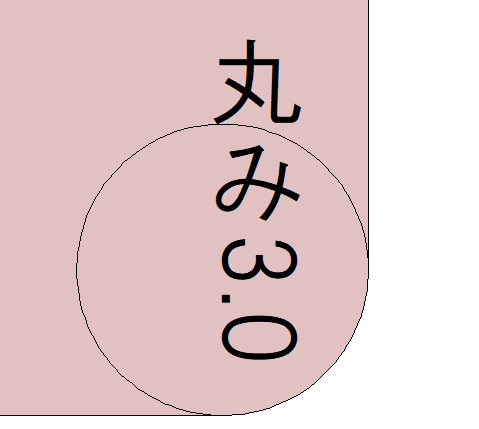

袖は、出来たら羽織の上からも着たいので、丸みは6分ではなく、少し増やした半径3㎝にしました。

それから出来た図がこちら。

※図3の衿の型紙は、実際には半分になります。

一応、完成形としてこれを元に作ってみます。

裾折り返しは、単衣羽織と同じ10㎝です。

紐についてはまた後から考えます。

型紙配布

試作の段階ですが、良かったらどうぞ。

道中着 標準サイズ・身頃 A4 20枚

道中着 標準サイズ・衿 A4 5枚

道中着 標準サイズ・袖 A4 4枚