初詣に向けて二部式長襦袢を2枚作る ~①積もる~

以前に無双袖の長襦袢を作りましたが、私はスカート(裾よけ)と襦袢の二部式の長襦袢が好きで、いつもこちらを着ていました。ポリエステルの長襦袢反物が4つも箪笥に眠っているので、正月までにぱぱっと縫って初詣に行きたいのです。今年は晴明神社であのシールを買う!!

そして、二部式で身頃などは晒を使って半襦袢を作るので、当然生地に余裕が生まれます。それを利用して、半襦袢2枚と裾除けを2枚を作る、一反で2枚の二部式長襦袢作りに挑戦してみようと思います。

というわけで、私の作業と前後するとは思いますが、用尺を積もって型紙を作り、そこから二部式長襦袢を作っていく過程を数回に分けて記事にしていきたいと思います。

私の作り方はハイブリッド和裁なので、今回もミシンと手縫い両方使っていきます。

1 手持ちの二部式から用尺を把握する。

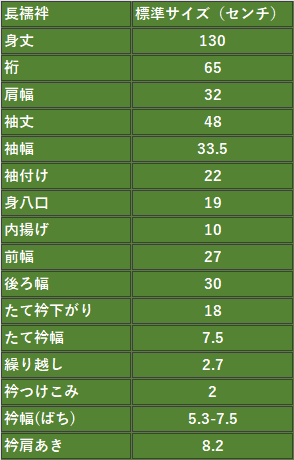

図1は、前回の記事にまとめた標準サイズの長襦袢寸法です。これを元に二部式長襦袢を作っていくのですが、手持ちの二部式から、丈などを確認していきたいと思います。

あとは、過去の記事を参考にしています。

半襦袢(㎝)

身丈:60

脇のスリット:10

それ以外はほぼ同寸

裾よけ(㎝)

丈:74(襦袢)+13.5(晒または新モス部分)

総裾回り:134(たて衿幅含む)

裾折り返し:14

たて衿幅:6.5

2 素材

長襦袢には、化繊の長襦袢一反(幅36.8から37cm×12m)と、幅34㎝×10mの晒一反を使います。

3 積もる

12mで2着作るので、いつもよりもギリギリに用尺を取っていきたいと思います。

長襦袢生地

袖:(48+2)×2×2枚=2m×2部→4m

裾よけ身頃:(70+10+1)×4枚=3.24m×2部→6.48m

たて衿:70+1+2=0.73m×1部

合計11.21m

※足されているのは、縫い代です。

木綿晒(さらし)

身頃:(60+1.5)×2枚=2.46m×2部→4。92m

たて衿:42+3=0.45m×2部=0.9m

裾除け:(27×2+30×2+7.5×2+4)=1.33m×2部→

2.66m

残布:衿など

合計8.48m

4 まとめ

積もった結果、長襦袢一反と晒一反で二部式長襦袢2枚が作れることがわかりました。裾よけは、晒の部分を長くして長襦袢の部分を短くし、裾折り返しを減らしました。

これはあくまでも標準サイズの長襦袢の用尺なので、ふくよかサイズでは前幅34㎝では全然足りません。なので、晒は2反用意してください。

身頃を晒3枚で繋いで作ります。その代わり、たて衿は必要がなくなると思います。その分幅が生まれるので。

それはまた計算してみようと思います。

次回は、型紙を作っていきますね。

今は、途中でウールの単衣があまりにも地味なので八掛をつけて胴抜きにしようと思い、初挑戦中です。

袖口のくけを後回しにしていたので、少しほどいて八掛を縫い付けようと思います。羽織の肩すべりも梅の花をつけようと思いましたが、ちょうど同じ八掛が2部あるのでそちらにしました。

とにかく時間がないので、急いで仕上げようと思います。

それでは。