0175:葦ペン事始め

母の生徒さん達の中に絵を志す人が何人かいるらしく、買ったけど使わなくなった画材を提供した。

その中に自作した葦ペンも混ざっていて、どうやら他の画材を差し置いていたく気に入ってくれたと話を聞いて、とても嬉しくなってしまった。

なにしろ、ぼくは長年葦ペンを研究していて、ここのイラストも大体線画は葦ペンで描いていたほどだ。

ただ、現代で葦ペンを好んで使う人はそういないし、ネットでも情報はない。(日本ではせいぜい絵手紙の主線に使うくらいだ)

ぼくだけの趣味かと思っていたが、それを手に取ってもらえた事で「まだまだ捨てたもんじゃないぞ」と葦ペン熱が蘇った。

考えてみたら、葦ペンの好事家がネットにいないなら、ぼくが葦ペンの面白さを記事にしてネットに流せばいいのだ。

というわけで、葦ペンについて葦を拾ってペンを作るところまで、今日は綴ってみようと思う。

葦ペンにはまったきっかけ

2016年に開催されたゴッホとゴーギャン展。この時の展示のテーマはゴッホとゴーギャンの繋がりだったが、そのゴッホの手紙に葦ペンで描いたスケッチが添えられていたのだ。

ゴッホは葦ペンを好んで使っていて、有名な糸杉やアイリスなどのモチーフも葦ペンで素描していた。

野性味溢れる荒々しい筆致だがそれはエネルギーの強さを感じるからで、怒りや憎しみで荒く引いた線では決してない。一本いっぽんの線をよく見ると、どの線も素朴で柔らかくインクの濃淡にぬくもりを感じる。

この展示をきっかけに、ぼくも葦ペンでスケッチをしてみたいと思った。

【素材を探す】

というわけで、まずは葦を探すところからだ。田舎住まいなので、簡単に見つかる。

雨が降った後に採ると茎が水分を吸ってしまうので、夏よりも秋から冬がいい。

秋口から冬の晴れが続いている間に探すと、からからに乾燥したいい素材が取れる。(冬でも雨が降った後だと水気を吸ってしまうので、その時はしばらく乾燥させたほうが良い)

葦ペンとあるが、実は素材は葦でなくてもいい。

ススキやオギなど、ある程度茎が固くて大きく育つイネ科の植物なら葦ペンとして作れる。

(もっというと竹でも作れるが、竹は上の植物と比べてかなり固く加工が大変なので今回は割愛する)

こうした植物は川辺に限らず、畦道や工事途中の荒地でも生えている。

今回は工事で土を積み上げた横に生えていた葦と芒(ススキ)をいただいた。(とはいえ、名前をコロコロ変えると分かりづらいので、以降は葦と統一させていただく)

植物ごとの違いはあまりなく、むしろ同じ所に生えている植物でも、茎の太さや固さがまるで違う。色々な茎を集めて作ってみた方がいい。

そこまで消耗品でもないので、研究用に10本作るとしても、3~5本くらい取れば充分だ。

虫を家に持ち込みたくない人は、ここで茎についている葉を取ってしまおう。冬だと、葉の裏側や茎と葉の間に虫が冬眠していることがある。(ただし、虫は茎の中にいることもあるので、小さな穴が開いている茎は大地にお返ししたほうが良い)

田舎は大抵ゴミが落ちている。地元の事を悪く言ってしまうが、事実なので仕方がない。

ぼくは自然のものをいただく場合は、頂いた物と同じくらいの量を、なるべく綺麗にして帰っている。目につくところ全て綺麗にしたい、と言いたいが、何せすごい量なので袋がいっぱいになるまでだ。ゴミを捨てた奴の指先全部さかむけになれ、と呪いながら集める。

ちょっとだけ綺麗になった。自己満足だが、こういう活動は肝心だ。植物の採集は地元の人に不審に思われることもあるので、ゴミを拾ってると好感度も上がる。という下心もある。

ともあれ、茎が手に入ったので帰宅する。

こうして刈り取った茎だが、まだこれで終わりではない。

茎を掌のサイズより長めに分割する

分けた一本の先をカッターで削り、ペン先を形作る

ペン先の真ん中に割れ防止の穴を開けた後、先を二つに割る

1:茎を分割、お尻を作る

葦の茎は割れやすいので、この作業が実は一番慎重にやって欲しい。

カッターで円周に切れ込みを入れる。最初にお尻…茎と茎の境目は中空でないので、ここをお尻にして切り込みを入れて折ると、後々割れにくい。

もう一方の端をペン先として持ちやすい長さに手を合わせて折る。こちらは中空なので、より慎重に折る必要がある。

2:ペン先

ペン先をカッターで削る。竹ほど固くないのでサクサク削れる。基本は三角にするが、色々な形に研究してもいい。

3:真ん中を割る

穴を開けるのは、ペンが二つに割れるのを防ぐため。とはいえ、穴を超えて割れ目が広がっても、筆圧が強くなければ意外と使えてしまう。

4:試し書き・先を研磨する

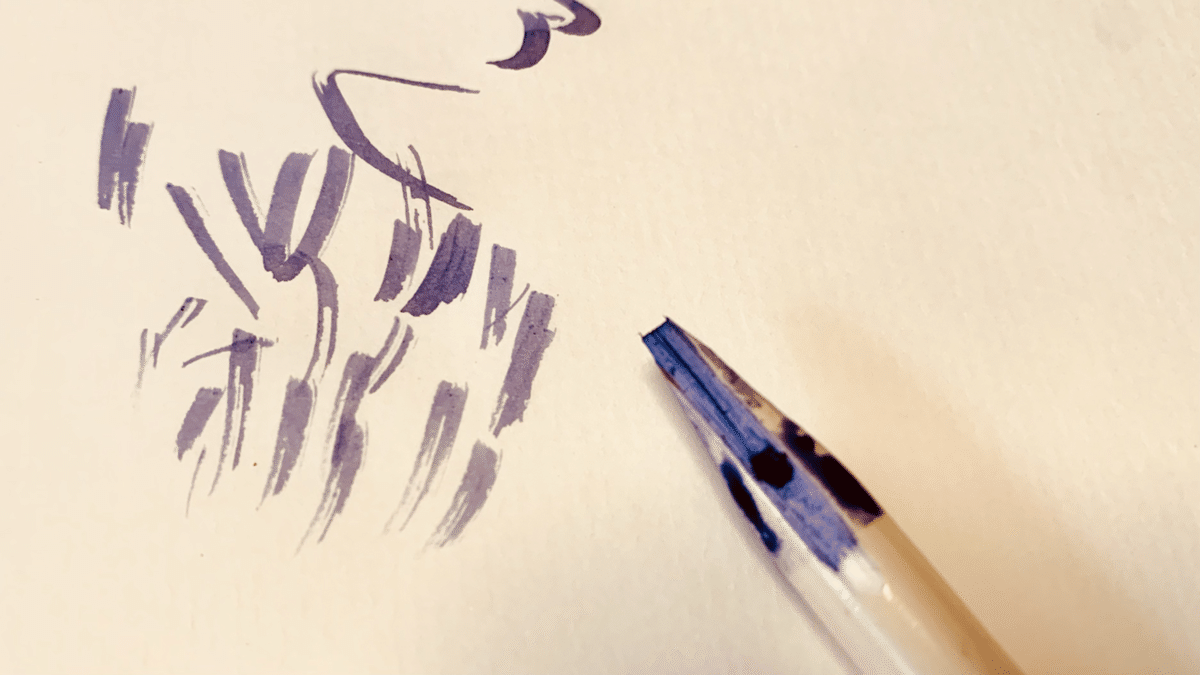

ペン先を作った後は試し書き。

これは切り口が荒くて、引いた線が引っ掻いたような跡になってしまっていた。先端をサンドペーパーで研磨すれば、跡はなくなる。

おおらかな線を引きたい場合、茎はある程度太いほうがいい。細い線は小指より一回り細い茎に向いている。

ただ、漫画用の丸ペンのような細い線は葦ペンには向かない。(そうしたペン先を自作するなら、硬い竹や鳥の羽でペンを作る方がいい)

作った葦ペンで試し書き

今回ゴッホの素描のみの図録を購入できたので、新しく研究してみた。

ゴッホは人物画も多く素描していたので、キャラクターではあるが挑戦してみた。(別アカウントのクレオ君だ)

目元や首元の飾りなど、細く濃い線は万年筆で、黄色のインクに赤茶を混ぜて調色して描いた。

1/26追記

Pinterestで見つけた船の中を模写してみた。

葦ペンで一発描きが下地にあるぶん、万年筆の書き込みを多くして室内のごちゃごちゃした密度を上げた。

デジタルと組み合わせも可能

今回、新しく作った葦ペンで今年の干支の蛇を描いてみた。

道路や町並みに妖怪を合わせるのが好きなので、こうなった。

黄色や水色のインクは濃淡がかなり強く出るので好んで使っている。

着彩はデジタルで行う。今回、新しい技を発見した。(以下、アイビスペイントでの作業)

ペン画をそのまま線画抽出のみだと、線が透明になってしまい下に色を塗ると線と重なってしまうことが度々あった。

線画抽出したレイヤーを「不透明度を選択」

線画のレイヤーの一枚下にレイヤーを作り、白で選択部分を全部塗る

線画のレイヤーと白線のレイヤーを結合

左が線画抽出したペン画(背景が黒いと透けてしまう)。中央が不透明度選択して白を塗った線。右が左と中央を重ねた線。

これでデジタルでも濃淡あるペン画が使えるようになった。(デジタル画は線画からデジタルだったり、完成までに線画を塗りつぶすことが多いので、アナログ→デジタルの技法は独学で学ばないと難しい)

色々と研究できる要素を書いてみようとしたら、記事の作成中ぼく自身新しい描き方を見つけることができた。

無人島に置いてかれても絵が描ける技術が身につく…なんて言っても旨味はないだろうが、自分の好きな画材を推せて満足だ。

noteに書いておけば誰かしら興味を持ってくれるだろう。

それではこの辺で筆を置きます。

ここまで読んでくれてありがとうございました。