「雨傘運動は過激に」は毎日新聞の誤報でした。

わたしが「毎日新聞社取締役 小川一さんへ」で指摘した、小川さんの「雨傘運動は過激になって失速した」という発言は、毎日新聞外信部の誤報記事を発端とした発言であることがわかりました。こちらではその担当デスクとのやりとりをまとめました。

(このポストは、「毎日新聞社取締役 小川一さんへ」の続きです。やり取りの詳細はそちらに書きましたので、まだの方は先にそちらをご覧ください。)

●「雨傘運動が過激になって…」は毎日新聞の誤報だった

毎日新聞社取締役の小川一さんがニューズピックスに「雨傘運動は過激になって失速した」と書いたまま、だんまりを続けているうちに、わたしのポストはどんどん読まれ始め、すでにこの3年半書き溜めてきたポストのうち、アクセス数2位になりました。わたしにはTwitterやFacebook上でのシェアくらいしか実感はないのですが、そろそろ小川さん周囲の方やマスメディア界隈の方にも読まれ始めたらしく、小川さんの部下にあたる毎日新聞社の外信部デスク、米村耕一記者からこんなリプが入りました。

あー、しまった。何か揉めているなあとは思っていたものの、日韓などで頭が一杯でフォローできてませんでした。すみません。これはふるまいさんの誤解です。ふるまいさんが問題にしている箇所は、小川さんは外信部発の記事を見て書いてると思います。 https://t.co/aWtnHK1aDR

— yonemura koichi (@micungengyi) July 12, 2019

米村記者は、北京駐在経験があり、ちょうどわたしの北京滞在時期とも重なっていたことから、わたしが北京で親しくお付き合いした記者さんのうちのお一人でした。北京語、韓国語、英語を操る記者さんで、何度も中国事情について意見交換をしたことがある方でした。

以降、米村デスクの連投と、わたしのリプライを張っておきます。

@furumai_yoshiko デモの成功には市民の支持があった方が良いという文脈で6月19日には雨傘運動が今回ほど幅広い層の市民には広がらなかった理由の説明を試み、選挙制度の変更の難しさや、中心部の幹線道路の占拠でビジネスへの影響を懸念する市民らの不満も招いた、などの説明をしています(続)

— yonemura koichi (@micungengyi) July 12, 2019

@furumai_yoshiko その流れで7月1日に立法会突入で、市民の支持が離れることへの不安から「「雨傘運動(2014年でも一部の若者が過激化して民意が離れたことが運動が失速した一因となった」との一文を入れちゃったんですよ。この過激は、市民の支持が少しでも離れるものはすべて含む概念でした。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 12, 2019

@furumai_yoshiko 一方で突入した若者の「ただ平和的なデモでは何も替えられない」との切迫した声を拾い、また今回は「多くの大人が若者たちの行動に同情し、理解を示」していることも伝えています。大きな蓄積はないまま現場で走りながら揺れる気持ちが出たと理解いただけるとうれしいのですが。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 12, 2019

@furumai_yoshiko 小川さんがだまっているのは、多分、はっきり言い出すと後輩の記事をくさすことになると思ったからかなあと配慮に感謝しつつ、小川さんも記事の論評は、議論できる得意分野は大胆に、それほど詳しくないエリアは慎重にした方がいいな、と思います。私はNPあまり見ない方ですが。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 12, 2019

きちんと最初から読んでいただければわかるはずですが、わたしは今回の立法会ビル突入報道の話はしていません。わたしが言っているのはその報道にかこつけた「雨傘運動が過激になった」という部分です。まったく別の話を持ち出して「後輩に配慮した」とかいわれてもチンプンカンプンです。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

それともご後輩の記者の立法会ビル突入記事になにかの問題があり、それを「配慮」して小川さんはわざわざ5年前の雨傘を引き合いに出して事実に基づかないコメントをしたとおっしゃるんでしょうか? 後輩記者には配慮するけれども、事実には配慮しないんですかね? それはそれで新聞社として問題ですね

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

あるいは、毎日新聞の前線記者が、今回の立法会ビル突入記事で、「5年前の雨傘は過激になって失速した」と直接書いたんだしょうか? 小川さんはその言をコピペしただけなんですか? となると、これは小川さんだけの問題じゃなくて新聞社まるごとフェイクを流していることになりますよ?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

もし、御社で香港デモ取材にあたっておられた前線記者さんが「(5年前の)雨傘運動は過激になって失速した」と記事に書かれていたとしたら、それは完全な誤報です。その事実がないことはわたしだけではなく、こちらにも証言があります→https://t.co/Rg24LsRPBC

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

つまり、もし今回のデモ取材でそうした文言が前線の記者さんから上がっているのであれば、これはもう小川さんが言う「NP内でのこと」、小川さん個人のジャーナリストとしての資質の問題ではなくなります。御社全体の報道責任に関わる問題となりますが?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

というかデスクとして私が見て出した原稿にそうした表現があるので、その原稿については私の責任ですね。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

その記事のURLをください。そしてその誤報に対する訂正と謝罪を求めます。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

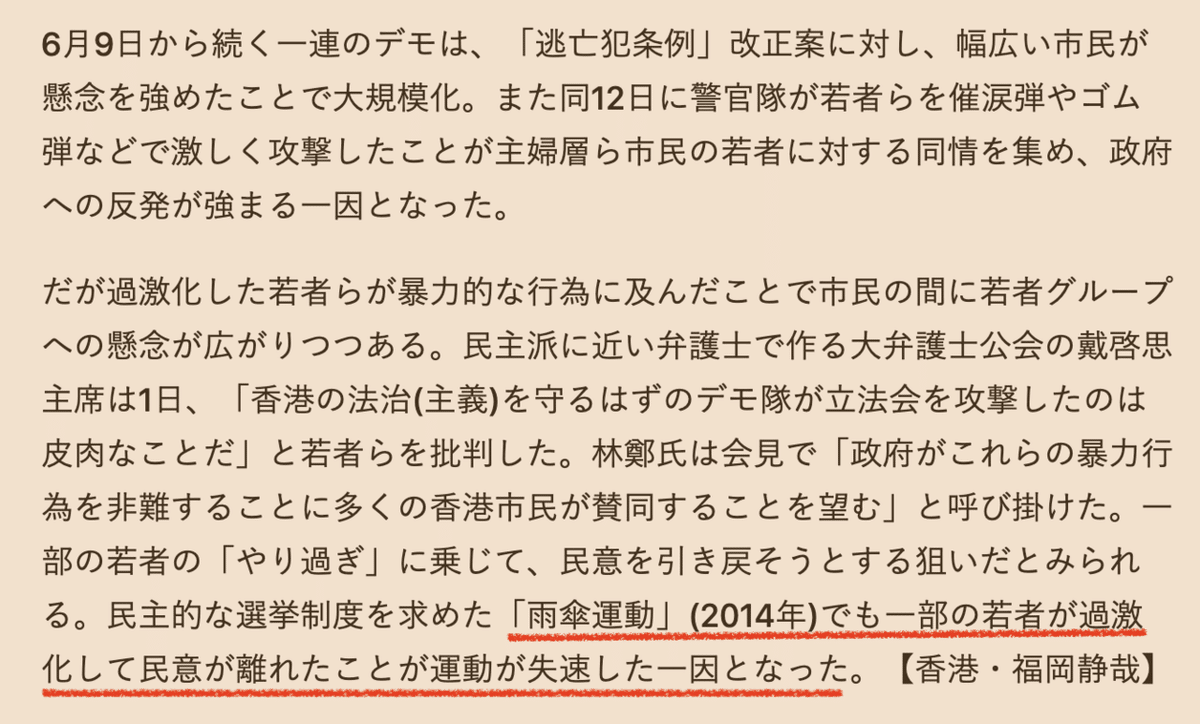

…と言っているうちに見つけました。この記事です。

有料記事であるため課金していない方は中身が確認できないはずなので、関係の部分だけ以下キャプチャ:

つまり、これは毎日新聞の誤報ですね。しかし、わたしの「訂正と謝罪を」という先のツイートに対して、米村デスクの回答はこうでした。

そうおっしゃると思ったので、すでに熟考しました。その上で、恐縮ながら謝罪と訂正はお断りしようと思います。その理由①趣旨は14年と今年の両方に参加した市民の声に基づく②過激化の意味はそれなりに広いと思う、の2点です。ただ別の言葉の方が良かったとは思っているので、今後は気をつけます。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

なお、この返答については1人で考え1人で決めた最終決定なので、これ以上の議論はしません。愛社精神も自己愛もそれほど強くはないので、どちらについて何と言っていただいても結構です。ただ、ふるまいさんとの10年近いお付き合いが、これで完全に断絶にならなければ良いなあと願ってはいます。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

新聞というメディアは「一人が勝手で決めたこと」、それも定説をまったく覆した内容を、課金した人が一方的に読まされるものなのでしょうか?

●誤報の指摘に対する毎日新聞担当デスクの言い分

つまり、すでに出した記事というのは誤報なわけですが、誤報に対する対応は行わないというわけですね。それは毎日新聞さんの姿勢という判断にいたします。それでは件の記事に加えて改めて書かせていただきます。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

ぜひ私の名前も入れていただければ。でも立場やメンツのためというのは違うので、あらかじめ。うっかり者なので謝罪も訂正も顛末書作成も、すごく熟練しており、そこに抵抗感はありません。ただこの件で謝罪と訂正というのは納得できないし、そこをツイッターで議論しても平行線だと思っただけです。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

(なお、この間、わたしがちょろまかと米村氏のツイートにリプライしていますが、重複している点も多いので、ここに貼るのは止めておきます。ただ、それらは削除せずそのまま残してありますので、内容を確認なさりたい方は、ここに挙げる米村氏のツイートをクリックしてスレッド形式で読むか、直接わたしのTwitterでご覧ください。)

わたしはnoteの記事で引用したツイートのように、小川さんにもその言葉の根拠を求めています。「雨傘運動が過激化した」という客観的根拠を出すのがそんなに難しいですか? 観念のお話をしたいわけじゃありませんよ? 根拠に基づかないのであれば、批判されても仕方がないです。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 13, 2019

批判や指摘は歓迎です。雨傘運動時も幹線道路の占拠長期化、小規模な立法会突入、警察が悪いにせよ衝突などがあり、そのことを「過激化」「先鋭化」とみて、市民の気持ちが離れた原因の一つだと考える今回のデモ参加者がいました。静かなデモ継続を望む立ち場からはそう見え得ると思います(続)

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

つまり「過激」という言葉が示す水準は、基準点をどこに置くかによって変わります。客観的事実を示すというより、解釈、評価を多く含む言葉です。間違った判断との批判はあり得ますが、評価、解釈を含む言葉の選択について一つ一つ謝罪、撤回するのは、自由な表現、議論を萎縮させると思います。(続)

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

これが、雨傘運動全体を評価する言葉として「過激化」はそぐわないというふるまいさんの指摘の意味は理解しつつも、謝罪や撤回はしないという私の判断の理由です。今後の参考にはします。(終わり)

— yonemura koichi (@micungengyi) July 13, 2019

●「なぜ定説を翻すに至ったのか?」への根拠提示はないまま

これはずっと小川さん宛にも言っていることですが、雨傘運動はすでに5年前のことであり、香港側でもきちんとした定説が出来ています。そこには「過激になったから失速した」という分析はありません。もちろん、個別の意見として「そう考える人物がいる」ということも否定しません。しかし、

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

なぜ、ここにきて毎日新聞はすでに評価された概論を採用せず、一人のデモ参加者の声をわざわざ選び、それを「毎日新聞社の判断」として発表したのか。これは大変不思議なことです。現場に出ておられた記者さんは雨傘の取材はしておられない方だとお見受けしますし、長く香港を見ているわけでもない。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

もちろん、現場で聞いたコメントを尊重し、報道することに意義はありませんが、それを、すでに定説化されているまとめを無視して、そのまま毎日新聞の「雨傘運動評価」にしたのか? たとえば、海外のメディアがある日本人が「毎日新聞は中共に忖度する新聞社」という言葉を、そのまま流した場合、

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

(ここでの「意義はない」は「異議はない」のタイポです。御理解いただけるとうれしいです。)

あなた方はそれを当然のこととして受け入れられるでしょうか? 取材というものは、完全に社会的通念や通説をとっぱらって、目の前の人が言った言葉をそのまんまなんの酌量もせずに垂れ流すことなのでしょうか? もし、通念や概念が間違っているというのであれば、その証拠を出して反論を述べるべきで

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

一人の個人が記者に向かってそういったことをまるで「定説」のように採用するのは、ほぼ脳みそやジャーナリストとしての基本をまったく経ずに垂れ流しているだけか、それとも証言者の言葉を利用したあなたがたの主張であり、取材ウンヌンは関係ないということになります。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

あなた方はあなたたちが望んでいた言葉を吐いた人の言葉をそのまんま利用しただけじゃないですか。「過激」の概念についての説明もそうですが、結局あなた方は自分が求めている「静かなデモ」を基準に論じるためのアリバイ的な証言を求めたに過ぎない。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

もし、一人の言葉がこれまでの通説、定説を超えるほどのインパクトがあるならば、その根拠を示すべきです。でも、その人物の名前も、あなたたちがそれを重視する根拠も出さずに、勝手な定説を作り上げた。その根拠はいったいどこにあるのでしょうか?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

●「アカデミニズムなら」…の妙論出現

全く違いますね。ある日はこちらの声を伝え、別の日には違う言葉を伝え、全体的にバランスを取っていくものです。社会全体でも誤りを含めた多様な言説が積み重なって集合知的な集積が生まれると理解してます。1件についての違和感からそれを排除することにあまりに執着することこそ不健全です。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 14, 2019

全体的なバランス? すでに定説がある雨傘をころころとご自分の判断で変えることが「全体的なバランス」なんですか?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

「全体的」という言葉を使うなら、まず定説、通説を採用すべきです。それに対して不満があるのなら、きちんと論証してから反論すべきでしょう。それをせずに一人の人間の発言を採用して、通説をひっくり返すのであれば、「中共に忖度する毎日新聞」という個人の言葉が採用されても文句は言えないはず

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

定説を受け入れることについてはオープンです。しかしアカデミズムの世界でも定説から外れた議論について訂正して謝罪しろとは言いません。外れ値は自然に到達されるだけです。いずれにせよ、そうした定説を記した論文があれば勉強します。

— yonemura koichi (@micungengyi) July 14, 2019

アカデミズムは定説から外れた議論の場合、根拠を求められますよ? その根拠に基づいて判断がなされる。ですが、報道はアカデミズムの議論の場ですか?さらにここで雨傘に定説と違う議論を持ち込むにあたり、あなた方は根拠を出しました?わたしはずっとその根拠を求めているんですがだんまりですよ?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

もちろん、報道の場からアカデミズムや通説に対しての反論は可能です。ですが、最初の最初から、わたしは小川さんに対しても、そして今米村さんに対しても、あなたがたが定説を翻す「雨傘運動は過激になって失速した」という物言いの根拠を求めてます。アカデミズムを持ち出すよりそれにまず応えましょ

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

あともう一つ、堂々と「全体的なバランス」というのであれば、今行われているデモにおける香港警察の過剰な暴力や挑発についてもきちんと記事をお書きになったらいかがでしょう? それすらせずに「全体的」という言葉を使うのはただた呆れるばかりです。日本の読者はあの暴力のことも知らないんですよ

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

一方的な評価で「静かなデモ」を基準化し、論じるのであれば、米村さんのご担当地域である韓国の過去の多くの事件も暴力事件という評価になり得るのではないでしょうか? 毎日新聞さんはそういう評価なんでしょうか? 信じられませんけど。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

「静かなデモ」を望む人はいるでしょう。ですが、あなたがおっしゃるように「全体的なバランス」をいうのであれば、それこそ全体を見るべきです。全体を見た上で出来上がった通説・定説を無視して、個人の発言を採用するのは「全体的」とはいいません。自分の考えを他者に押し付けているだけです。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

それを報道と言えますか?

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

わたしは少なくとも、新聞社の報道にはそういうことは求めていないし、日本人の多くの読者もそういう姿勢の新聞社の報道を期待していないと思いますが。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

あなた方が定説を翻すに十分な根拠を示すことが出来ない限り、あれは誤報か意図的な歪曲論述の可能性があり、記事の訂正と読者への謝罪を求めます。

— ふるまいよしこ (@furumai_yoshiko) July 14, 2019

以上が7月15日未明までのやり取りです(わたしのツイートの一部で、リプライのやり取りで前後した部分を読みやすいように並べ直してあります)。「アカデミズム(学術)の世界では定説から外れた議論について訂正して謝罪しろとは言いません」といいながら、アカデミズムの世界で求められる根拠は最初っから提示なしのまま、逆に「訂正や謝罪」にこだわるだけで議論は終わっています。

米村氏はなんども「これ以上コメントしない」といいながら、返事をくださっているのは、面識がある仲ということもあってのことだと理解しています。この点に対しては感謝します(これまで、さんざんこの「Lost in Translation」ではメディアの誤報を指摘してきましたが、どこも知らん顔したままです)が、アカデミズムを持ち出すなら、もっとアカデミズムに必要とされる基礎条件から考えていただきたかったです。

これではただメンツにこだわって拒絶しているだけという印象が強くなるばかりです。小川さんも米村さんも、社や社内の後輩記者を守りたいだけでだんまりを続け、結局それを読んで知識をふくらませる読者のことはまったく意識にないのが大変残念です。

●付録:日本新聞労働組合連合会「新聞人の良心宣言」

新聞人の良心宣言

はじめに

ジャーナリズムがかつてない危機に直面している。マルチメディア時代をにらんで大資本によるメディア関連産業への参入が進む中で、古い歴史を持ち、権力の監視や自由で公正な社会の実現に向けてもっとも大きな役割を果たしてきた新聞の現状を、新聞に携わる私たち新聞人は憂うべき状況と認識している。紙面の内容、記者のモラルなどがたびたび批判され、市民の信頼を損ない、読者離れを引き起こしているからだ。権力監視を怠り、戦争という悲劇を招いたかつての苦い経験を踏まえ、改善の努力はしてきたものの、それは十分ではなかった。私たちは、市民の信頼や支持を失った新聞が権力や大資本の介入を招きやすいことを知っており、それを何よりも懸念している。新聞が本来の役割を果たし、再び市民の信頼を回復するためには、新聞が常に市民の側に立ち、間違ったことは間違ったと反省し、自浄できる能力を具えなくてはならない。このため、私たちは、自らの行動指針となる倫理綱領を作成した。他を監視し批判することが職業の新聞人の倫理は、社会の最高水準でなければならない。私たちはこの倫理綱領を「新聞人の良心」としてここに宣言し、これを守るためにあらゆる努力をすることを誓う。

基本姿勢

新聞人は良心にもとづき、真実を報道する。

憲法で保障された言論・報道の自由は市民の知る権利に応えるためにあり、その目的は平和と民主主義の確立、公正な社会の実現、人権の擁護、地球環境の保全など人類共通の課題の達成に寄与することにある。

(1)市民生活に必要な情報は積極的に提供する。

(2)社会的弱者・少数者の意見を尊重し、市民に対して常に開かれた姿勢を堅持する。

(3)十分な裏付けのない情報を真実であるかのように報道しない。

(4)言論・報道の自由を守るためにあらゆる努力をするとともに、多様な価値観を尊重し、記事の相互批判も行う。

I[権力・圧力からの独立]

新聞人は政府や自治体などの公的機関、大資本などの権力を監視し、またその圧力から独立し、いかなる干渉も拒否する。権力との癒着と疑われるような行為はしない。

(1)公的機関や大資本からの利益供与や接待を受けない。

(2)公的機関の審議会、調査会などの諮問機関に参加しない。

(3)情報源の秘匿を約束した場合はその義務を負う。

(4)取材活動によって収集した情報を権力のために提供しない。

(5)政治家など公人の「オフレコ発言」は、市民の知る権利が損なわれると判断される場合は認めない。

(6)自らの良心に反する取材・報道の指示を受けた場合、拒否する権利がある。

II[市民への責任]

新聞人は市民に対して誠実であるべきだ。記事の最終責任はこれを掲載・配信した社にあるが、記者にも重い道義的責任がある。

(1)記事は原則として署名記事にする。

(2)公共の利益に反し、特定の団体や党派のために世論を誘導する報道はしない。

(3)情報源は取材先との秘匿の約束がない限り、記事の中で明示する。

(4)記事への批判や反論には常に謙虚に耳を傾け、根拠のある反論は紙面に掲載する。

(5)誤解は迅速に訂正し、掲載時の記事に対応した扱いにする。

(6)誤解により重大な人権侵害が起きた場合は、紙面で被害者に謝罪し、誤報に至った検証記事を掲載、防止策を明らかにする。

III[批判精神]

新聞人は健全で旺盛な批判精神を持ち続ける。

(1)批判はあらゆる事象に向け、皇室も例外とはしない。

(2)批判の目的は市民の利益を守ることにあり、市民の利益を損なうような誹謗と中傷には陥らない。

IV[公正な取材]

新聞人は公正な取材を行う。

(1)詐欺的方法で取材をしない。

(2)他人の著作物や記事を盗用したり、趣旨を変えて引用しない。

V[公私のけじめ]

新聞人は会社や個人の利益を真実の報道に優先させない。

(1)会社に不利益なことでも、市民に知らせるべき真実は報道する。

(2)仕事を通じて入手した情報を利用して利益を得ない。

(3)取材先から金品などの利益供与は受けない。

VI[犯罪報道]

新聞人は被害者・被疑者の人権に配慮し、捜査当局の情報に過度に依拠しない。

何をどのように報道するか、被害者・被疑者を顕名とするか匿名とするかについては常に良識と責任を持って判断し、報道による人権侵害を引き起こさないよう努める。

(1)横並び意識を排し、センセーショナリズムに陥らない報道をする。

(2)被疑者に関する報道は「推定無罪の原則」を踏まえ、慎重を期す。被疑者側の声にも耳を傾ける。

(3)被害者・被疑者の家族や周辺の人物には節度を持って取材する。

(4)被害者の顔写真、被疑者の連行写真・顔写真は原則として掲載しない。

VII[プライバシー・表現]

新聞人は取材される側の権利・プライバシーを尊重し、公人の場合は市民の知る権利を優先させる。

(1)人格、暴力、性的事象に関しては、適切な表現に努める。

(2)報道テーマに直接関係のない属性の記述によって、差別や偏見を招いたり侮辱を与

えたりしな

いよう配慮する。

(3)私人の肖像権を尊重し、原則として当人の同意なしに写真を撮影、掲載しない。

(4)事件・事故、自殺などについては、個人のプライバシーを尊重し、遺族や関係者への配慮を欠かさず、慎重に取材・報道する。

VIII[情報公開]

新聞人は、市民の知る権利に応えるため、公的機関の情報公開に向けてあらゆる努力をする。

Ⅸ[記者クラブ]

新聞人は閉鎖的な記者クラブの改革を進める。

(1)記者クラブには原則としてあらゆるメディア・ジャーナリストが加盟できる。

(2)記者クラブに提供された情報は、取材者だれもが利用できる。

クラブ員は記者室への市民の出入りの自由を守る。

(3)記者クラブは、取材・報道に関して談合をしない。人命にかかわる場合などを除き、報道協定を結ばない。

(4)権力側のいわゆる情報の「しばり」は、市民の知る権利に照らし合わせて、合理的で妥当なもの以外は受け入れない。

(5)報道機関の目的、役割を逸脱するサービスを受けない。

X[報道と営業の分離]

新聞人は営業活動上の利害が報道の制約にならないよう、報道と営業を明確に分離する。

(1)記者は営業活動を強いられることなく、取材・報道に専念する。

(2)記事と広告は読者に分かるように明確に区別する。

いいなと思ったら応援しよう!