【インタビュー】 秋草俊一郎「〈文学〉は情報化を欲望する―― デジタル・ヒューマニティーズの可能性」

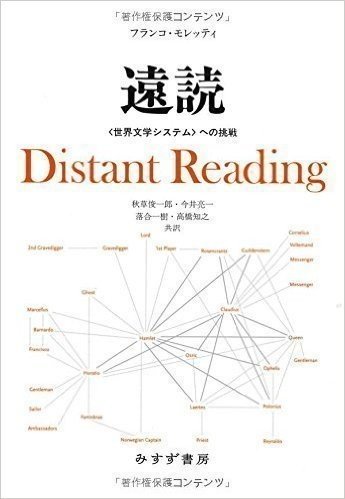

今朝のメルマガは、フランコ・モレッティ『遠読 〈世界文学システム〉への挑戦』を翻訳した、秋草俊一郎さんのインタビューです。過去の膨大な文学作品をビックデータとして解析するという、新しい比較文学の手法「デジタル・ヒューマニティーズ」の代表的な論者であるフランコ・モレッティと、彼が提示した「遠読(Distant Reading)」という方法論は、文芸批評に何をもたらすのか。比較文学の研究者であり翻訳家でもある秋草さんにお話を伺いました。

▼内容紹介(Amazonより)

テクノロジーや流通の革命・発達により世界がネットワーク化する今日、

ごく少数(世界で刊行される小説の1%にも満たない)の「正典(カノン)」を「精読」するだけで「世界文学」は説明できるのか?

西洋を中心とする文学研究/比較文学のディシプリンが通用しえない時代に、

比較文学者モレッティが「文学史すべてに対する目の向けかたの変更を目指」して着手したのが、コンピューターを駆使して膨大なデータの解析を行い、文学史を自然科学や社会学の理論モデル(ダーウィンの進化論、ウォーラーステインの世界システム理論)から俯瞰的に分析する「遠読」の手法だ。

本書には、「遠読」の視座を提示し物議を醸した論文「世界文学への試論」はじめ「遠読」が世界文学にとりうるさまざまな分析法が展開する10の論文が収められている。グラフや地図、系統樹によって、世界文学の形式・プロット・文体の変容、タイトルの傾向や登場人物のネットワークが描出されてゆくのだ。

21世紀に入り、人文学においても、デジタル技術を用いて対象や事象をデータ化し、調査・分析・綜合を行う〈デジタル・ヒューマニティーズ〉の方法論が拓かれつつある。「遠読」もまた世界文学に新たな視界を開こうとする比較文学からの挑戦なのだ――「野心的になればなるほど距離は遠くなくてはならない」。

▼プロフィール

秋草 俊一郎(あきくさ・しゅんいちろう)

1979年生まれ。日本大学大学院総合社会情報研究科准教授。2009年、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(文学)。ウィスコンシン大学客員研究員、ハーヴァード大学客員研究員、東京大学専任講師などをへて2016年より現職。亡命作家ウラジーミル・ナボコフを主な研究対象としながら、近年は翻訳研究・比較文学・世界文学などの研究もおこなう。著書に『ナボコフ 訳すのは「私」――自己翻訳がひらくテクスト』(東京大学出版会)、訳書にドミトリイ・バーキン『出身国』(群像社)、ウラジーミル・ナボコフ『ナボコフの塊』(作品社)、シギズムンド・クルジジャノフスキイ『未来の回想』などがある。

◎聞き手・構成:菊池俊輔

■ 文学を“離れて読む“「遠読」というアプローチ

――まずは、この本のタイトルにもなっている「遠読」が、どういう意味で使われている言葉なのか、改めてお伺いします。

秋草 そもそも「遠読」って聞き慣れない言葉ですよね。この本の原書のタイトルである“Distant Reading”は、著者のフランコ・モレッティによる造語で、「遠読」はそれを邦訳したものです。この本の元となった論文は、海外の動向に通じた文学研究者の間ではよく知られていて、この「遠読」という言葉も本になる以前から関係者の間では膾炙していました。

もともと文学研究には、アメリカで50〜60年代に出てきた「精読」(Close Reading)という概念があって、それが理想的な批評のあり方とされてきました。たとえば海外の夏目漱石の研究者であれば、『こころ』などの日本語で書かれた原文を何回も読んで論文を書くのが本道である、という考え方です。その後、いろいろな方法論が出てきましたが、それでも「精読」は一貫して文学研究の中で強い権威を持っていたわけです。

そこに、イタリア人の文学研究者であるモレッティが、それだけでは見えないものがあるということで、“Distant Reading”という言葉を使い始めました。当初は挑発的だったり冗談のような使い方をしていたりもするんですが、具体的なやり方としては、とにかく大量にデータを集めて、そこから何が得られるかを、距離を置いて見ようとする。“Close Rading”=「近い読み」に対して、「距離を取る読み」=“Distant Reading”(遠読)と呼ばれました。

そのコンセプトで書かれた10本の論文を集めたのが、この本です。各章はそれぞれ独立した論文なので内容はバラバラですが、“Distant Reading”という方法論は共通しています。

もっとも、「遠読」という言葉は、この本の第2章の論文「世界文学への試論」(2000年)で初めて登場しますが、その時点では、明確な方法論があったわけではないと思います。

その後、自分の言葉に引っ張られるかたちでデータを重視するアプローチへとシフトし、モレッティ自身も2000年にコロンビア大学からスタンフォード大学に移籍して、Literary Labという研究所を設立し本格的に研究を始めます。

その後、2005年に『グラフ、地図、樹――文学史の抽象モデル』という本を出していますが、そこではグラフや地図を使った分析をかなりやっています。たとえば、日本の江戸時代の出版物の点数をグラフ化して、同時代のアメリカやイギリスといった欧米諸国と比較するといった試みをしています。

――『遠読』のアイディアは、ビックデータを駆使した経済学の研究でベストセラーとなったトマス・ピケティの『21世紀の資本』の文学史版という印象を抱きました。

秋草 ピケティの場合は、いろんな国の数百年分のデータを苦労して集めた、という部分が注目されたわけですよね。今、人文系の分野でこういった試みは、モレッティ以外にもあちこちで行われています。今後はそういったデジタル・ヒューマニティーズと文学研究を融合した分野がどんどん出てくると思います。

ここから先は

¥ 540

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?