【書籍化記念・無料公開】宇野常寛「若い読者のためのサブカルチャー論講義録」第2回〈サブカルチャーの季節〉とその終わり(2)

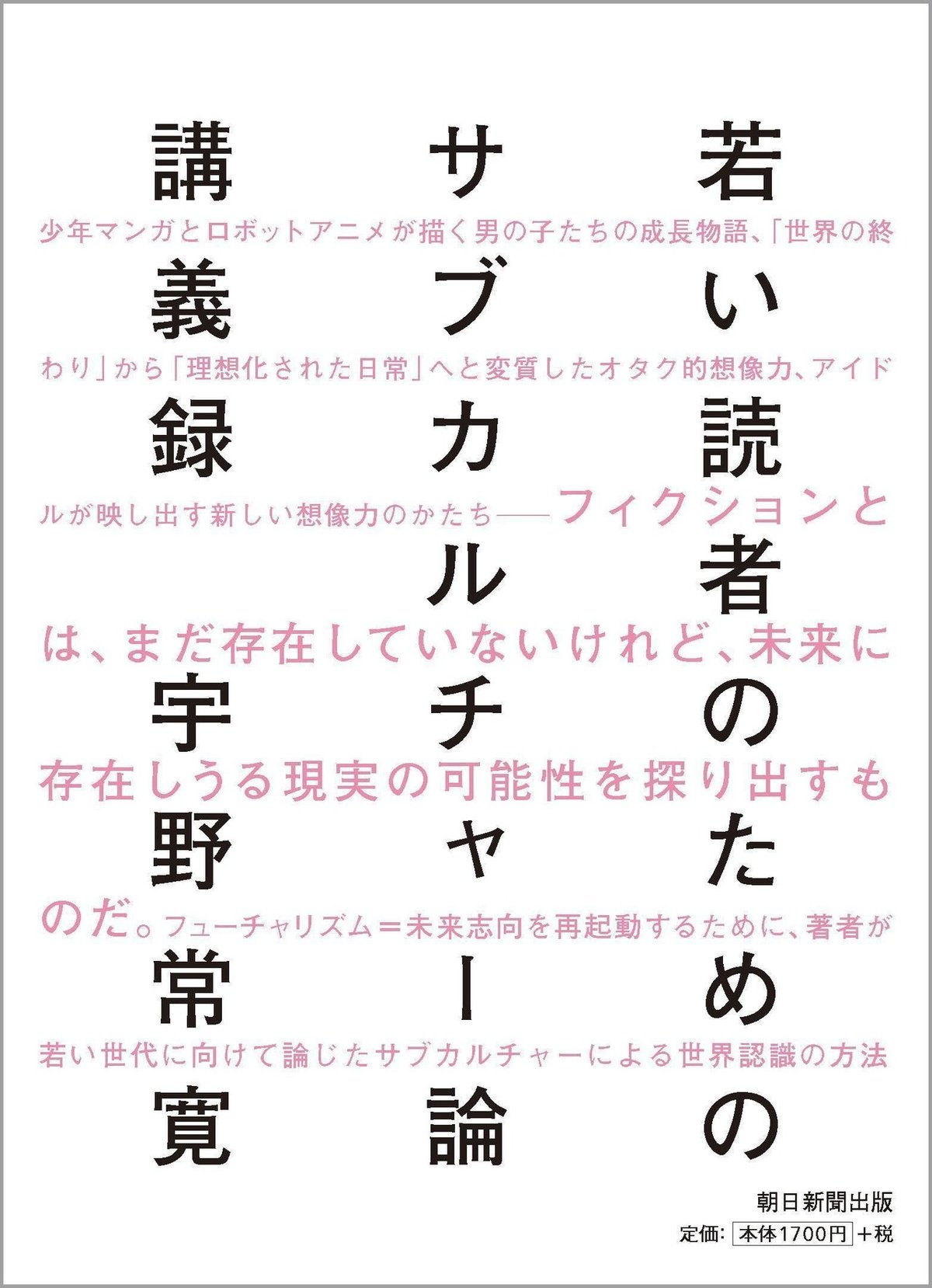

本メールマガジンで連載していた宇野常寛の『京都精華大学〈サブカルチャー論〉講義録 』が、3月13日(火)に『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』として書籍化することが決定しました! 発売を記念して毎週月曜日に全4回にわたり、書籍の一部を公開します。

第2回のテーマは前回に引き続き、「〈オタク〉から考える日本社会」です。終焉を迎えようとしているサブカルチャーの世界には、これからの新しい世界を考える上でも応用できる思考が眠っている。カリフォルニアン・イデオロギーの台頭するなか、今あえて古いものを経由する意義を宇野常寛が語ります。

※配信記事一覧はこちら。

【書籍情報】

宇野常寛『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』発売決定!

紙 (朝日新聞出版) 3月13日(火)発売/電子(PLANETS)近日発売

Amazonでのご購入はこちらから。

いま、サブカルチャー的な思考を経由する意味

これまで一九六〇年代の「政治の季節」の終わりから七〇年代以降のサブカルチャーの時代、そして二〇〇〇年代以降のカリフォルニアン・イデオロギーの台頭までの流れを、駆け足で見てきました。七〇年代から二〇世紀の終わりまでは世界的に人口増加=若者の時代であり、そして若者の世界は脱政治化=サブカルチャーの時代だった、とおおまかには言えます。もちろん、サブカルチャーと政治的な運動の関係は内外でまったく異なっているし、一概には言えないところもあります。しかし重要なのは、マルクス主義の衰退からカリフォルニアン・イデオロギーの台頭までは「世界を変える」のではなく「自分の意識を変える」思想が優勢な時代であって、そこに当時の情報環境の変化が加わった結果としてサブカルチャーが独特の機能を帯びていた、ということです。そして、そのサブカルチャーの時代は終わりつつある。

普通に考えれば、サブカルチャーの時代が終わろうとしているのなら、僕はとっとと話題を変えてカリフォルニアン・イデオロギー以降の世界を語ればいい。情報技術の進化と、その結果発生している新しい社会について語っているほうが有益なのは間違いない。僕は実際にそういう仕事もたくさんしてます。

でも、ここではあえて古い世界の話をしたいと考えています。それはなぜかというと、皮肉な話だけれど、いま急速に失われつつあるサブカルチャーの時代に培つちかわれた思考のある部分を活かすことが、この新しい世界に必要だと感じることが多いからです。

かつてサブカルチャーに耽たん溺できすることで自分の意識を変え、さらには世界の見え方を変えようとしていた若者たちは、いま市場を通じて世界を変えることを選んでいる。実際に、僕の周囲にもそういう人が多い。学生時代の仲間とITベンチャーを起業して六本木にオフィスを構えているような、いわゆる「意識高い系」の若者たちですね。彼らは基本的に頭もいいし、人間的にも素直です。付き合っていて不快なことはないし、仕事もやりやすい。だけど、話が壊滅的に面白くない。

なぜ彼らの話が面白くないのか、というとたぶんそれは彼らが目に見えるものしか信じていないからだと思うんですね。彼らはたとえば、うまくいっていない企画があって、それに対して予算や人員を再配置して最適化するような仕事はとても得意です。しかし、いままで存在していなかったものを生み出すような仕事は全然ダメな人がすごく多い。もちろん、そうじゃない人もちゃんといて、彼らはものすごく創造性の高い仕事をやってのけているのだけど、その半面これだけ賢い人なのになんでここまで淡白な世界観を生きているんだろう、という人もすごく多い。ブロックを右から左に移動するのはものすごく得意で効率的なのだけど、そのブロックを面白い形に並べて人を楽しませることが苦手な人がとても多い。正確にはそれができる人とできない人の落差があまりにも激しくてびっくりするわけです。

それとは対照的に、七〇年代から九〇年代頃までのサブカルチャーの時代に留まっている人たちは、現実の世界を変えることを一度諦めているので、目に見えない世界、つまり虚構を経由して物事を考える癖のようなものがある。想像力のなかにしか存在できないものが人間にとって価値があるということを、僕ら古い時代の人間は体感的にわかっている。

その半面、この人たちは現実を変えることに対しては非常に臆病になるところがある。リチャード・ローティというアメリカの哲学者が「文化左翼」と呼んで批判していますが、たとえば、この世代の左翼の人たちは基本的に使い物にならない。どこがダメかと言うと「戦ってるフリ」しかしないことです。

彼らは、ものすごくロマンチックな社会批判をします。たとえば、戦争を防ぐために「世界中から軍隊がなくなればいい」といった言説を唱える。しかし、どうやってそれを実現するのかについては答えられない。そして、「答えられなくてもよい」という理論武装をしてしまう。「理想主義は、現実と乖離しているからこそ理想的なのだ」と。これは一見カッコよく聞こえるけど、単に「自分の発言に責任を持たなくていい」という言い訳を先回りでしているだけです。理想主義と現実主義を対立するものと捉えることで、本当の理想主義者は実際に現実を変える力を持たなくていいのだ、という自己正当化の論理を構築してしまっているわけです。これはナルシシズムの記述法としてはよくできているけれど、まったく世界を変えなければ誰かを幸せにもしない。

これがこの世代の人間の弱点です。現実を直視して、変えていこうとする力が弱い。あくまで文化の世界に留まることを良しとし、現実にコミットすることは、ロマンや理想を捨てた現実への妥協であると考えてしまうところがある。しかし、そんなものはただの現実逃避です。理想主義は、現実を変える可能性を真剣に考えているからこそ、理想主義たりうるんです。

この現実を見ようとしない左翼のロマンチシズムについては、これまでもたびたび批判されてきました。二〇世紀の最後の三十年というのは、世界中で左翼が信頼を失っていった時代でもあります。

ところが二一世紀になって現れたIT起業家たちは、グローバルな市場を通じて社会を変革することに何の疑問も持っていない。世界を変えるためには、社会主義革命を起こす必要もなければ、議会制民主主義というゲームに勝ち抜く必要もない。国家を超えたグローバルな市場に素晴らしいサービスを投入すれば、世の中は自動的に変わっていく。そういうことを彼らは当たり前のように信じています。この考え方がどこまで有効かは、まだわかりません。ただ、いまこの時点で一番世の中を動かしているのが彼らの思想、つまりカリフォルニアン・イデオロギーであることも間違いない。

そしてここで重要なのは、先ほどお話ししたようにカリフォルニアン・イデオロギーの源流にはヒッピーの思想があり、その成立過程には「世界を変える」ことが難しくなった時代の「自分を変える」方法論のひとつとしてサイバースペースという仮想空間への期待があったということです。彼らは「目に見えないもの」を信じて、サブカルチャー的な想像力を駆使してサイバースペースを発見し、その仮想空間のフロンティアを拡張していったのは間違いない。つまり、目の前の目に見える世界の現実を変えるためには、目に見えないもの、まだ世界に存在していないものの価値を信じて、そこに賭ける想像力が必要です。しかし、本場のアメリカではどうかわかりませんが、少なくとも日本でカリフォルニアン・イデオロギーの影響を受けて、市場を通じて世の中を変えようとしている人たちは、あまりに現実を強く信じているために、目に見えないものの価値を過小評価している人が多いように感じます。

自己正当化しか思いつかない文化左翼と、目に見えないものを考えることのできない「意識高い系」——僕は古い世界に留まって文化左翼と何かを語る気にもならないし、「意識高い系」のように目に見える世界だけでものを考えることもちょっとできそうにない。そこで、この新しい世界でも通用する古い世界の思考法——虚構、あるいは目に見えないものの世界を一度経由することで得られる思考法——を抽出することに興味がある、というわけです。

世界を革命で変えるのではなく、自意識を変えることによって世の中の見方を変えることを徹底的に考えていた時代には、いろいろな想像力や思考法が、サブカルチャーという形態をとって現れました。そのなかには、これからの新しい世界を考える上でも応用できる思考がたくさん眠っています。この時代に培われた想像力をいかにしていまの時代に持ち帰るか。これがこの授業のテーマです。

「オタク」と「カワイイ」の戦後日本

さて、これからこの授業では戦後日本のサブカルチャーのうち、マンガやアニメ、ゲームといったオタク系のものを主に取り上げていきます。その理由はいくつかありますが、もっとも大きい理由は長い視点で見たときに、オタク系の文化を抜きにして日本の戦後サブカルチャーを考えることは、あまり意味がないからです。

たとえば五十年後か百年後のことを想像してみてください。二〇世紀後半から二一世紀初頭の日本の文化状況についての説明には、「マンガ、アニメ、ゲームなど、オタクと呼ばれる文化が花開いた」とだけ書かれるでしょう。この講義は京都精華大学のポピュラーカルチャー学部で行われていますが、この学部では主にポピュラーミュージックとファッションを教えることになっていて、実際にこの学部の学生のみなさんは、これらの音楽やファッションのほうが戦後サブカルチャーの中心にあったと考えている人が多いかもしれない。

ただ、歴史的・世界的な視点から見たときに、戦後日本社会のなかでガラパゴス的に発展したユニークな文化という点から考えると、やはり戦後日本のサブカルチャーはオタク系の文化を中心に考えたほうがいい。誤解しないでほしいのは、別に僕は戦後日本社会の音楽やファッションの成果が貧しかったと主張しているわけではなくて、より閉じて、よりドメスティックで、より国際的に考えてユニークなものにこそ、戦後日本という社会と時代の本質が強く刻み込まれている、と考えているだけです。

もちろんアメリカやヨーロッパにもマンガやアニメはあるし、ゲームは世界中で作られています。ただ、戦後日本のマンガやアニメ、ゲームは内容的にも形式的も非常にユニークで、そしてそのユニークさゆえに世界中で高く評価されている。そういう意味で有望なジャンルはもう一つあって、それは原宿を中心とした“カワイイ”系の女子ファッションカルチャーです。こちらは僕の専門ではありませんが、文化としてはオタク系カルチャーと同じくらいの独自性と影響力を持っていると言えるでしょう。

現代日本の大衆文化で、未来の文化史の教科書に載るのはこの二つのジャンルだけです。繰り返しますが、他のジャンルの成果が貧しいのではなく、それらは相対的に日本独自の進化を見せていないので、強く「日本の」文化とは認識されないということです。

そして「オタク」と「カワイイ」、この二つの文化には大きな共通点があります。それはある種の性倒錯的な想像力です。どちらも非常にチャイルディッシュなものと過剰に性的なものがいびつに結びついている。僕は「オタク」の側の専門家ですが、個人的にはここに戦後の日本、特に一九七〇年代以降の消費社会の本質が宿っているように思えます。

〈自動車〉と〈映像〉が二〇世紀の社会を作り上げた

歴史の話に戻りましょう。二〇世紀の社会を作った大きな発明が二つあります。

一つは「自動車」です。自動車は一九世紀末のヨーロッパで生まれ、二〇世紀のアメリカで普及し、世界中に広がりました。この自動車によって人間個人の移動能力は大きく拡大した。それまでの長距離の移動は主に船と鉄道が担っていたわけですが、これらは、特に鉄道は基本的に公的な存在、つまり公共の交通です。一方で自動車は人間の私的な活動領域を拡大したことになるわけです。

もう一つの発明は「映像」です。これも一九世紀の末、ヨーロッパで生まれ、二〇世紀のアメリカで大きく発展したものです。二〇世紀の人類がここまで巨大な社会を運営できるようになったのは、実は映像の力が大きい。映像は文字や音声、絵画などと比べて飛躍的にその受容が「楽」なものです。ただ座って、見ているだけで整理された視覚体験をときには文字や音声の補助がついた状態で受け取ることができる。映像は人間をもっとも受動的にする装置として登場したわけです。

実際に「映像」の登場で世界には毎年のようにグローバルコンテンツが生まれるようになった。それまで二千年近くの間、せいぜい聖書くらいしかグローバルコンテンツはなかったわけですが、いまや一年に何十本も世界中に公開されるハリウッドの大作映画がある。

映像が簡単にグローバルコンテンツを生むことができるのは、それが非言語の表現だからです。セリフがあるとはいえ、基本的に映像を観れば物語の内容は伝わりますからね。書物と違って言葉の壁がないのです。

また、流れる映像をただ観ているだけでいいという受動性も重要です。ページをめくったり、文章の流れをいちいち把握しながら読まなくてもよい。言葉は頭のなかでつながりを考えなければ読めませんが、人間の感覚に訴えかける映像は、観るだけでいいので楽なんです。

映像が強い影響力を持った背景には、「人間の視覚を補完する」という映像に固有の機能があります。もともと人間の目は、正しいピントでモノが見えていません。それを脳が「だいたいこれくらいの広さの空間があって、ここに通路があって……」と再構成することで、僕たちは空間を把握できている。この人間の視界が捉えている不完全な三次元空間を、レンズを駆使することで、把握しやすい二次元に変換したのが映像です。

三次元空間の事象は複雑でわかりづらい。人間によって認識の仕方が異なる三次元の感覚をそのまま共有するのは、実はとても難しいことなのです。

しかし、レンズを介して三次元の情報を二次元に整理すれば、視覚体験は格段に共有されやすくなります。

同じようなことが人間の体験と物語の関係にも言えます。人間の体験は、莫大な情報量の集積でそこに社会関係が作用すると極めて複雑な文脈が発生する。ところが、映像はこの莫大な情報量と複雑な文脈を編集して、物語的に整理できる。物語を持った映像、つまり劇映画は本来共有できない三次元の「体験」を共有可能な二次元の「映像」に整理するものでもあるわけです。同じ二次元の映像を観ることで、人々の間には共通体験が生まれる。映像の登場により、人類は本当の意味でのグローバルコンテンツを手に入れた。離れた場所にいる人々に同じ映像を観せることで、同じ体験をさせることが可能になったのです。

二〇世紀の前半、この映像の力を利用したのが、たとえばナチスドイツの総統アドルフ・ヒトラーでした。ヒトラーは自国で開催されたベルリンオリンピックを、『民族の祭典』と『春の祭典』の二部作からなる『オリンピア』という記録映画に収めました。そして、ゲルマン民族がいかに優秀であるかを、映像を通じて世界中に知らしめようとしたのです。

この『オリンピア』はドキュメント映画ということになっていますが、実は多くの「やらせ」が含まれていることがわかっています。うまく撮れなかった競技を、あとでもう一度再現して撮り直したり、練習のときに撮ったカットを競技中の映像に挿入したりしています。このように、登場して間もない映像技術の力を駆使して、国民の意思を一つにまとめようとしていたのが、当時のナチスドイツでした。

映像が生まれたことで、バラバラな人々を一つの方向にまとめる力が強くなり、それによって人間社会は大きく発展しました。自動車は「私」の範囲を拡大し、映像は「公」の範囲を拡大した。二〇世紀は「自動車の世紀」であり、また「映像の世紀」でもあるのです。

そこでこの授業のテーマである戦後日本についても考えてみましょう。日本は戦後、世界有数の大国に発展しました。その遺産としてまっさきに数えられるのがやはり、自動車と映像です。

自動車は、トヨタをはじめとする日本のメーカーが製造した「日本車」が世界中を席巻しました。これは、戦後アメリカから輸入した自動車の製造技術を、独自発展させていった結果生まれたものです。アメリカからコピーしたものが日本国内で独自の発展を遂げて似て非なるものに進化する——自動車で起こったことと同じことが映像でも起こります。

戦後日本のマンガとアニメ——この二つの分野はともにアメリカの映像文化の模倣からはじまって国内で独自の進化を遂げたものです。戦後日本ではハリウッドの劇映画の模倣として独特のコマ割りの文法を持つ戦後マンガが発展し、ディズニーのアニメーションの廉価版として作られるリミテッドアニメーションがテレビで大量に放映されるようになり、そのなかで日本独自の手法を高度に発達させることになります。戦後マンガとアニメーション——この二つの分野はともにハリウッドの映画の奇形的な進化のようなもので、そしてこの輸入と奇形的な進化を担ったのはどちらも手塚治虫です。手塚は戦後マンガの文法の開発者であり、そしてリミテッドアニメーションの導入者でもあった。そしてこの二つの分野は半世紀近くの間に大きく発展し、世界的に見てもユニークで質の高いものを膨大に産み出すことになったわけです。

戦後日本において、「日本車」と「戦後マンガ/アニメ」は、いわば対となっている存在です。どちらもアメリカの文化の模倣としてはじまり、そして独自の進化を遂げていったという共通点があるのです。

戦後日本のネオテニー性の投影としてのオタク文化

僕の専門分野はサブカルチャーなので、自動車という「目に見える世界」の話は産業史や科学史の先生にお任せして、ここでは「目に見えない世界」である映像のことを考えていきたいと思います。つまり、ハリウッドの劇映画とディズニーのアニメーションの輸入から発展した戦後日本のマンガやアニメの話を掘り下げていきたい。この「アメリカの影」を否応なく刻印され、そして戦後の経済発展とともにガラパゴスな進化を遂げていった表現を通して、もっとも批評的に日本にとっての二〇世紀という時代を考え直すことができる——それが僕の考えです。

敗戦後に日本を占領したGHQの司令官ダグラス・マッカーサーは、当時の日本について「十二歳の少年である」と評しました。要は未熟だということです。明治維新以降の日本は、工業力と軍事力をつけて列強の仲間入りをしたが、その一方で精神的には未熟だった。だから、無謀な侵略戦争を国民が支持した。そんな日本を、アメリカが大人に教育するのだ——。そういったネガティブな意味を込めたのがこの「十二歳の少年」という言葉です。ところが戦後七十年経った現在も、日本はいまだに「十二歳の少年」のままでいるように僕は思います。

たとえば、昨年(二〇一五年)の夏の安保法制をめぐる議論がそれを痛感させます。安倍晋三政権が代表するこの国の保守派は、憲法九条を改正することでこの国が「十二歳の少年」から、戦後七十年を経てはじめて大人の国になると思っている。現在の日本は、建前的には軍事力を保有することができないことになっている。これは、平和と人道主義への強い主張でもあるのだけれど、同時に自分たち国民の安全を自らの責任では守ることができない、ということですし、軍事力を用いた人道的な介入を行う力がないことも意味している。要するに、自分たちの手を汚して、その責任を負うことが制度上できない、ということです。だからこそ、憲法九条を「改正」して「普通の」「大人の」国に脱皮しよう、というのが保守派の論理です。

対して、リベラル派はこの憲法九条という、世界史的にも類を見ない憲法——なにせ、武力の放棄まで謳うたっていますからね——こそが国家のアイデンティティであり、これを手放すべきではない、と考えているわけです。マッカーサーは日本を「十二歳の少年」だと揶や揄ゆしましたが、汚れた大人であるよりは清らかな子どもでいるほうが世界に誇るべき価値である、というのが彼らの論理です。

僕はこの二つの考えはどちらも間違っていると思う。もちろん、国家に軍隊は現実的に考えて必要だし、そのための法整備も重要だと考えています。しかし、防衛や外交についての政策決定はあくまで国際社会のパワーバランスを前提に考えるべきで、国家や国民の誇りとは切り離すべきです。安倍晋三政権は、いま二流国に転落しつつあるこの国の現実から目をそらし、時代遅れのナショナリズムに逃避しているように思えてなりません。そして不必要に歴史修正主義者やヘイトスピーカーとの接近を繰り返している。これはどう考えても愚行です。法案可決のプロセスも非常に強引で看過できないレベルに達しつつあると思います。

対して、リベラル側の主張も空論で、ほとんど議論する価値がない。「憲法九条があったから戦後日本は平和だった」というのは端的に間違いで、どう考えてもこの七十年間日本が平和だったのはアメリカの核の傘に守られていたから以外の何物でもない。実際に、冷戦の最前線である朝鮮半島や東南アジアは代理戦争の半世紀を過ごしてきたわけで、この程度の認識もなしに軍事や外交を論じること自体が馬鹿馬鹿しい。なんとなく平和や友愛を説くとリベラルで繊細な知性の持ち主に見える、くらいのことしかこの国のリベラルな自意識を持つ人たちは考えていないので、現政権よりも柔軟で効果の高い防衛戦略のひとつも出てこないまま、とりあえず国会前に集まって安倍晋三個人に罵ば詈り雑ぞう言ごんを浴びせている。これではいつまで経っても彼らの運動は、職業左翼と伝統的にリベラルな自意識を持つ人が多い文化産業の人たちのローカルなコミュニティの外側には出て行かないでしょうね。

要するに、右は自信のないビョーキのオトコノコの上げ底として、左は才能のない(あるいは最初からなかった)文化系の自分探しとしてしか、戦争と平和を考えることができていない。これではマッカーサーもあの世で「この国は七十年経っても十二歳の少年のままだ」と鼻で笑っていることでしょう。

さて、本題に戻ります。日本は軍事的には去勢されてしまい、それを取り戻し得る市民社会の成熟もなかったけれど、戦後一貫して経済的にはブクブクと肥大し、八〇年前後には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とまで言われるようになっていった。つまり、内面=市民社会は成長していないにもかかわらず体=経済ばかりが大きくなってしまった。それがバブルの時代の日本です。

たとえば冷戦終結後の一九九一年に湾岸戦争が勃発したとき、この戦後日本のあり方が国際的に問われることになります。このとき、日本は世界第二位の経済大国だったのですが、憲法九条を盾に自衛隊を多国籍軍として派兵することを拒否しながら、多額の軍事費を提供した。要するに確固たる意志のもとに派兵を拒否したのでもなければ、西側諸国の一員として轡くつわを並べたのでもなく、自分の手を汚さない範囲でアメリカのご機嫌を損ねないようにする、という選択を取ったわけです。もちろん、これはこれでひとつの、バランスの取れた賢い選択だったのかもしれない。しかし、この日本の立ち回りが、左右内外を問わずそれぞれの立場から疑問符が付けられたことも確かです。

言ってしまえば、戦後の日本は、ネオテニー(幼形成熟)であったということです。身体的には子どもなんだけど、性的な能力だけが発達している。比喩を正確にするなら、むしろその逆ですね。戦後の日本は精神的には未熟なんだけれど、身体だけが成熟している。そして、日本のネオテニー性をよく表しているのがマンガ・アニメ・ゲームなどのオタク文化であるということがよく言われます。

マンガ・アニメ・ゲームは子ども向けの文化から出発していて、キャラクター的にも子どもが主人公の親しみやすいものが多い。にもかかわらず日本のマンガやアニメは異様に性と暴力に溢れている。そこには、多くの作家たちが、マンガやアニメといった「子ども向け」と軽んじられるようなジャンルでこそ、世間の目を逃れて自分の描きたいものを好きなように表現してきたという事情がありました。日本のマンガやアニメに性と暴力が溢れているのは俗悪であることも意味しますが、子ども向け商品の仮面を被ることによって自由に、表の世界ではなかなか描くことが許されない人間の本質を、追求することができたという側面があるわけです。

僕らオタクたちは、マンガやアニメやゲームにこそ、本当のことが描かれていると考えがちです。実際に僕自身、そのとおりだと思っています。それは戦後日本の表の文化が、どこか「十二歳の少年」であることを忘れている、忘れたふりをして大人を演じているようなところがあると感じているからだと思います。本当は「十二歳の少年」なのに、それを忘れたふりをして大人として振る舞うことで、建前の世界から抜け出すことができない——それが戦後日本の文化だったように僕は思います。しかし、マンガは、アニメは、あるいはゲームは「十二歳の少年」のまま経済大国になってしまったことを、戦後日本のネオテニー性を引き受けざるをえないものだった。なぜならば、それは子どものための物語であるからこそ、性や暴力が代表する人間の本質を追求するという思想を孕んだジャンルだったからです。戦後日本のネオテニー性と、オタク文化のネオテニー性はイコールです。そして、これらの表現は先ほど述べたようにアメリカの映像文化の間接的な輸入から出発し、独自の進化を遂げたもの——つまり、戦後日本そのものだとすら言える。僕はそう考えています。

(続く)

宇野常寛『若い読者のためのサブカルチャー論講義録』、配信記事一覧はこちらのリンクから。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?