雑感:嘘か誠か~断定アドバイスの落とし穴~

どうも!おはようございますからこんばんわ!まで。

ツイッタランド(Twitter)を見ていると、時々こういうツイートに出くわします。

大学3年生(24卒)へ

— さわD@TOEIC400点元総合商社マンの就活情報 (@syosyaman1114) June 3, 2022

人事が

「評価しない強み」

「評価する強み」

をざっくりまとめました!

自己分析の足しにしてもらえると嬉しいです! pic.twitter.com/PMj8lIvRIC

こういう断定系なアドバイス投稿はツイッタランドだけに限らず、ネット上においても散見され私はあくまでも1参考資料程度のレベル感で見ておけば良いと思うのですが、就活生の中にはこれに釣られてしまう方も少なからずいると思います。一方ツイッタランドでは採用系クラスタで含蓄のある方や実際の経営者クラスタの中には警鐘を鳴らす方もいますが、この動きにも疑問を覚える事が少なからずあります。今回は、これを題材に書いてみたいと思います。

1.あくまでも発信者目線でしかない

ライターの中川淳一郎氏は著書で内定を取る学生の特徴として、次の5点があるのではないかと述べています(引用:『内定童貞』pp41~42)。

①なんとなく社風に合っている

②なんとなく会社に貢献してくれそうな気がする

③なんとなく楽しんで仕事をしてくれそうな気がする

④なんとなく将来化けそうな期待がある

⑤どう見ても優秀

各社各様のペルソナ(人材要件)があり採用戦略があるため一概には言えませんが、新卒採用の文脈においては⑤以外の評価軸が出てくる場合には、大方運の要素が大きいです。勿論徹底的に自己分析をしたりインターンシップを活用した業界研究等アプローチ手法はごまんとありますが、それはあくまでも内定を獲得した当人にとってフィットしたやり方であって、それが万人にとって有効であることはまずありません。

また採用戦略上どうしても早急に獲得したい人材は中途採用市場を通じて獲得するのがメインの一手であるため、人事受けという人事を商談相手として捉えるアプローチ手法は人によってストレスとなり得る可能性を秘めていると私は思います。だからこそ、断定的なアドバイス情報はあくまでも1参考資料程度のレベル感で見ておけば良いと私は思います。

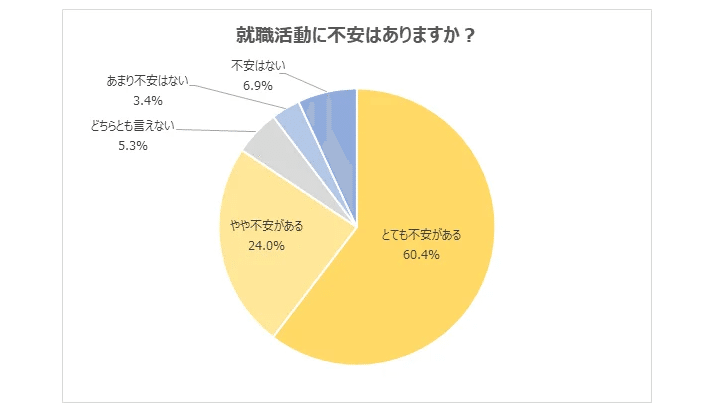

2.断定的アドバイスを信じてしまう理由

とはいえ、学生の中には前述しました断定的なアドバイスをまるっと信じ込んでしまう学生も少なからずいることでしょう。これを考えた時、私は就活生が感じる不安からきているのではないか?と思います。あさがくナビという就活ナビを運営している株式会社学情が2023年3月卒業(修了)予定の大学生・大学院生を対象として実施した就職活動に関するインターネットアンケートによると、就職活動について「とても不安がある」と回答した学生が60.4%に上り(下図)、不安を頂いている点として「志望する企業の内定を得られるか」が66.1%で最多となりました(下図)。

私自身の就活を振り返ってみても、時代背景は違いますが志望する企業から内定貰えるかなぁ?や1社以上内定を獲得できるかなぁ?という不安は付きまとっていました。そしてネットや書籍にある断定的なアドバイスや助言を鵜呑みにし、本来はトライ&エラーを繰り返しながら工夫を重ねていく必要があるのにそこを怠ってしまっていた自分がいたなぁというのを振り返ってみて思うところがあります。これは、故瀧本哲史氏が著書で指摘する蛸壺型の社会認識に繋がっていると思います(参照:『戦略がすべて』pp161~163)。だからこそ、人事クラスタの方やリアルな経営者の方が信じ込むのは危ないよと警鐘を鳴らしても信じてしまう背景にあるのではないか?と私は思います。

3.会社という肉体を晒しているのか?

一方で前述しました就活生の不安につけ入る形でリクルーティング活動をしているブラック企業がいることを考えた時、企業側の当事者が素のあなたを見せて!とか飾らなくて良いんだよ!等々きれいな言葉を並べ立てても、それを素直に信じるのか?という疑問があります。

ここでは詳細に述べる事はしませんが、今野晴貴氏の著書『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』や『ブラック企業2 「虐待型管理」の真相』の中には、ブラック企業が自らの実態を隠して良いところ見せたり労働を美徳化して煽いだりした結果、社員が過労で無くなったり鬱になったりするケースが散見されますが、初版がそれぞれ2012年11月と2015年3月ですがそれ以降もなお過労やいじめ等ブラック企業事案としてカテゴライズされる理由がトリガーとなって亡くなったり病気になったというケースが後を絶ちません。だからこそ、自社は会社という肉体を晒していますか?という疑問が残ります。

4.おわりに

ネット上・ツイッタランド等のSNS上には、色んな情報が跳梁跋扈しています。その中には本当もあれば嘘も混じっていて、それを精査するのはなかなか難しいです。だからこそ、肩肘張らず1参考資料のレベルでそういうアドバイスは存在しているんだと緩く考えるといいかもしれません。また、その手助けとして下記のnoteと著書のURLを貼りつけますので、よろしければご一読してみてください。