丸太を建築へ ー山下設計が挑んだ新たな木造建築

2017年に創業したVUILDは、「生きるとつくるがめぐる社会」を会社ビジョンに、建築設計事業をはじめ、木材加工機「ShopBot」の導入支援や家づくりサービス「NESTING」の提供など、さまざまな事業に取り組んできました。そのなかの一つとしてVUILDが提供する「EMARF」は、これまで家具スケールをの部材加工を中心とした木材加工サービスとして提供してきましたが、2024年12月に大型リニューアルを行い、制作施工のプラットフォームへと進化しました。

このリニューアルでは、EMARF内部に組立制作や現場施工までをサポートする体制を整えることで、VUILDがこれまで培ってきたデジタルファブリケーションのノウハウを外に開き、より多くの方々が挑戦的な建築空間デザインを実現できるような未来を作りたいと考えています。

今回のインタビューでは、VUILDに設計制作サポート・特殊加工を依頼していただいた株式会社山下設計の曽根拓也さんをお迎えし、丸太を使った挑戦的な建築作品をどのように実現することができたのかを、VUILD株式会社・EMARF法人部の山川との対話から探ります。

不可能と思われた、丸太を活用した建築への挑戦

山川 はじめに自己紹介をお願いします。

曽根 曽根拓也と申します。山下設計では構造設計部に所属しており、庁舎や学校などの公共建築を担当することが多いです。構造設計部の他に木造ワーキンググループを兼務していて、木造についての情報収集や社内展開、アドバイスをしたりしています。

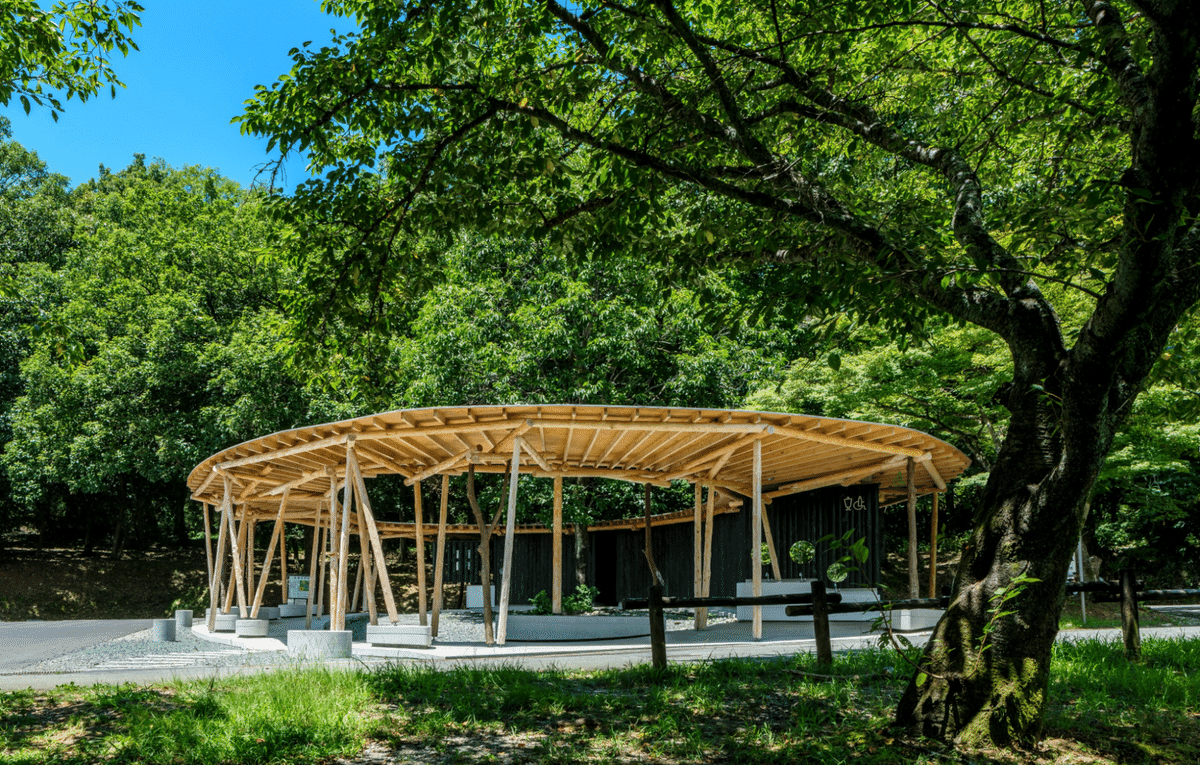

私自身、学生の頃から木造に興味をもっていた一方で、山下設計は木造の実績が少ない状況がありました。これからの環境社会の実現に向け、木造の事例を増やしていきたいという思いで、2020年に「くまもとアートポリス」が主催する「立田山憩いの森お祭り広場の公衆トイレ」のコンペに応募したところ、運良く当選し設計することになり、VUILDには、丸太の柱・梁の機械加工を行って頂きました。

丸太を使ったのは今回が初めてでしたが、それ以降も丸太を使った進行中の物件があり、花田さんにも丸太を使った案件を相談していて、丸太を使った木造に積極的に取り組んでいます。

山川 ありがとうございます。今回VUILDにお声がけいただいたきっかけを教えてください。

曽根 山下設計が目指している木造建築は、丸太のような有効活用されてない材を建物に活用することもテーマにしており、小径木を建築で活用していけないかというところからスタートしました。

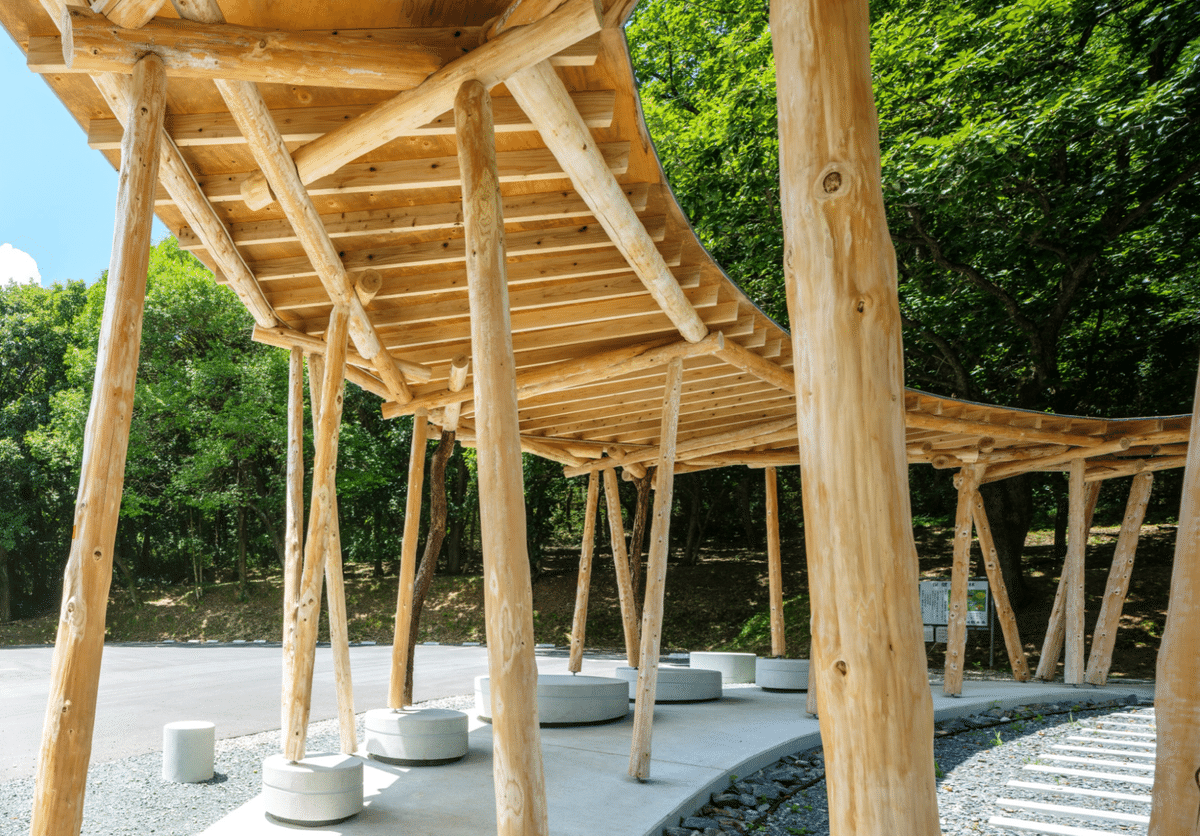

小枝や丸太を積み上げた鳥の巣のような意匠のスケッチをもとに、エンジニアリング的にどう実現するかを検討したところ、「レシプロカル構造」と呼ばれる、短い材が互いに重なり合うことで成立する構造を使用すれば、小さな丸太の組み合わせでも大きな平面の構造体ができるのではないかと考えました。

構造の仕組みとしてはわかりやすいのですが、図面を施工業者さんに渡したところ、「難しいだろう」と言われてしまい、そもそも丸太を加工できるプレカット会社が見つかりませんでした。そこでデジタルファブリケーションを使えないかと考え、VUILDにお願いしたいと思ったのですが、HPから問い合わせすることに尻込みしてしまって人づてに紹介してもらいました(笑)。

山川 そうだったんですね。もともとVUILDのことを知っていくれていたのですか?

曽根 はい。VUILDの活躍は「まれびとの家」で知っていたので、いつかご一緒できればと思っていました。

対話を通して不可能を可能にする

山川 プロジェクトを進めるにあたって、全体のプロセスはいかがでしたか?

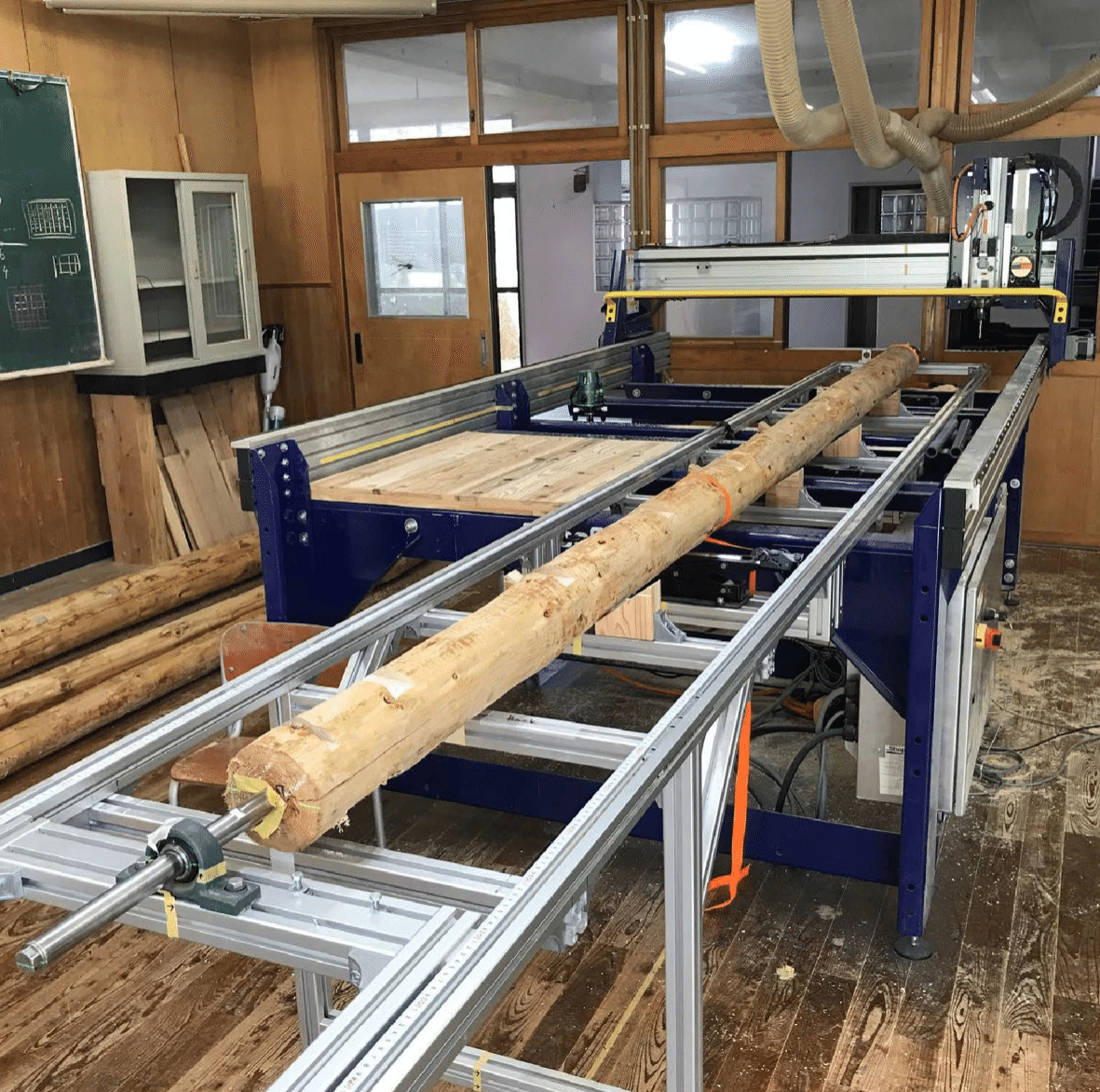

曽根 こちらで作った構造モデルデータを花田さんにお渡しして、ShopBotの加工データに変換していただきました。今回丸太の加工が成功した要因は、丸太を押さえるための治具を開発していただいたことが大きいと思います。

通常のプレカットは、材の表面にゼロ点を置いて加工しますが、丸太は径の大きさが一つ一つ違うので、表面ではなく芯を基準点して加工する方法をとりました。また、丸太は平らな面がないため、加工する箇所の角度出しも大変だったと思います。

山川 花田さんはいかがでしたか?

花田 僕らとしても丸太を加工するのは初めてでしたし、丸太を加工する方法からトライアンドエラーで考えていかないといけなかったので、大変ではありました(笑)。

今回、デジタルの加工はもちろんありますが、アナログでやった部分も少なくなく、実際は機械と人間の合わせ技だったのではないでしょうか。機械の制約をどうクリアしていくかということと、制約に沿ってどう設計していくかについて、お互い初めてのことだったので、少し時間はかかってしまったと思います。

曽根 最初に加工先を探していた時に、プレカット工場はできないものはできないというスタンスだったのですが、花田さんはこちらがお願いしなくてもアイデアを出して提案してくださいました。設計者は具体的な加工の仕方の知識はないので、アドバイスしていただいたり、ただ加工してもらうだけではなく、互いに対話をしながらより良い方向を探っていけた点がよかったです。

山川 ありがとうございます。逆に改善点はありますか?

曽根 まったくないです(笑)。森の中に溶けこむような作品ができたのは、一本一本表情が違う丸太ならではだったと思います。見学に来ていただいた方には、「丸太に囲まれた空間は心地いい」と感想をいただくことが多くて、色々な賞も受賞させていただきました。

デジファブで切り開く、未活用材の未来

曽根 少し違う話にはなってしまいますが、個人的には、もっと建築に丸太が活用されるようになったら面白いと思っています。大径木は国内に沢山あるものの、活用されることは少ないので、そういう材も加工できるShopBotがあるといいなと思います。今回はたまたま丸太の径が納まったのでぎりぎり削れましたが、もっと大きい建物になったときにも、この考え方が使えるといいですね。

また、広葉樹もデジファブで加工できるようになると良いです。例えば、材を3Dスキャンして、加工位置がわかるグラスをかけて加工するとか・・・。デジタルファブリケーションを使うことで、普通は使えないものを建材として使えるようになればいいなと思っています。

山川 花田さんも初めての経験だったと思いますが、この経験は次に生かされましたか?

花田 このプロジェクトの後に「小豆島 The Gate Lounge」という作品が竣工したのですが、この丸太加工の経験が活きているんじゃないかなと思います。また「学ぶ、学び舎」では、CLTで型枠を作って施工したのですが、その際にはホロレンズで施工をやってみたりもしました。精度を求めると難しい部分はあるかもしれませんが、ある程度ルーズな加工はできるんじゃないかと思います。これも2023年の話なので、今なら広葉樹もできるかもしれない(笑)。

曽根 すごい(笑)。この時は丸太を使うことで精一杯でしたが、世の中には曲がっているから使えない材って沢山ありますよね。そういう材が使えるようになったら、もっと面白くなる気がします。

山川 市場では価値がつかずに、チップになったり発電に使われることが多かったりしますよね。曽根さんがおっしゃる通り、大径木も製材所で引けないこともあるので、山から下すのさえ諦められてしまったり・・・。そういう材をもっと使えるようになるといいですね。

もともと木造の事例が少なかったとおっしゃっていましたが、社内になにか影響はありましたか?

曽根 はい。これまでは木造は少なかったですが、この物件が賞をいただいたり注目されたこともあって、今後木造を増やしていこうという風潮ができつつあります。最初にお話しした木造ワーキンググループもその後にできたので、社内も変わったと思います。

山川 嬉しいですね。

花田 余談ですが、最近EMARFを個人で使ってくださいましたか(笑)?

曽根 はい(笑)。ずっと使ってみたくて、最近こどもの学習机と本棚を作りました。市販のものだと家のサイズにフィットしなかったり、ピンとくるものがなかったので作ってみようと。オーダーメイドなのに市販で買うより安いし、子どもも手伝ってくれて、良いものができました。部屋に入ると木の良い匂いがします。

山川 お父さんに作ってもらえるなんていいですね!今日はありがとうございました。

EMARFは、デジタル技術と高度なエンジニアリングを駆使して、より多様なものづくりの実現を支援しています。デジタルファブリケーションを活かした低コスト・高品質な設計・施工のほか、特殊材の加工、アプリケーション開発など、ご要望に合わせてより良いご提案可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

▼EMARF詳細・お問い合わせはWEBサイトから。