VUILDの2024年ー利他的実践の幕開け- CEO note vol.3

VUILD代表・秋吉の最近気になるトピックをお伝えする「CEO note」シリーズ。新年初となる第3回目は、VUILDの一年を振り返ります。

●VUILDにとって、2024年はどんな一年になりましたか?

秋吉 一番大きなところでは、昨年は年初から震災がおきましたよね。そもそも僕がVUILDを創業したのは、東日本大震災が起きたときに「世の中の役に立てるような事業を起こしたい」と思ったことがきっかけになっているので、今こそやるべき時が来たと思わされるような一年の始まりになりました。

能登半島地震以降、金沢21世紀美術館と実施した復興プロジェクト「被災地のことばをかたちに」や、一本杉通り復興マルシェにて開催した企画「ちびでか山を曳いてみませんか?」など、少しでも復興に貢献できるような取り組みを行ってきました。

なかでも年末から着工した、VUILDメンバーである沼田さんの実家を「NESTING」で再建するプロジェクトは、VUILDがこれまでに取り組んできたことの集大成だと考えています。家族や親戚、友人やプロジェクトに共感していただいたボランティアの方々など多くの人々が集まって、共に沼田家再建というひとつのゴールに向かって一致団結している様子はとても感動的でした。

地域材とデジタル技術を使って立場も年齢も全く異なる人たちが、作る過程で繋がり交わり合いながらひとつの新しい物語を作っていく。それはまさに、VUILDのビジョンである「いきるとつくるがめぐる社会」そのものだと感じています。

僕自身は正直何もしてないのですが、、忍耐強くこのような変革を起こしている沼ちゃんや沼ちゃんの家族を心から尊敬していますし、引き続き応援しています。

●他の事業はどうでしたか?

秋吉 VUILD DESIGNとしての竣工件数は例年に比べて少ない年となりましたが、1万平米近いような大型の案件の基本計画をいくつも受託できたことは、VUILD DESIGNにとっては大きな出来事だったと思います。

建築業界では、規模が大きければ大きいほど分業化が進み、コントロールが難しいとされていますが、設計と施工の距離が近いデジタルファブリケーションを使えば、細かく分業をしなくてもものづくりができるようになります。今後制作規模を拡大し、小さいものを作る感覚で大きいものも作れるということを示すことができれば、それはまさに建築の民主化に繋がっていくと考えています。

また規模の拡大と同時に、3Dプリンターで制作した「White Loop」や「泳月庵」のように、建築用3Dプリンターを活用することで木以外の素材にも挑戦することで、選択肢の幅を広げることにも挑戦していきたいです。我々が実験を続けることで、他の人もどんどん新しいことに挑戦していける未来が来ると思っています。

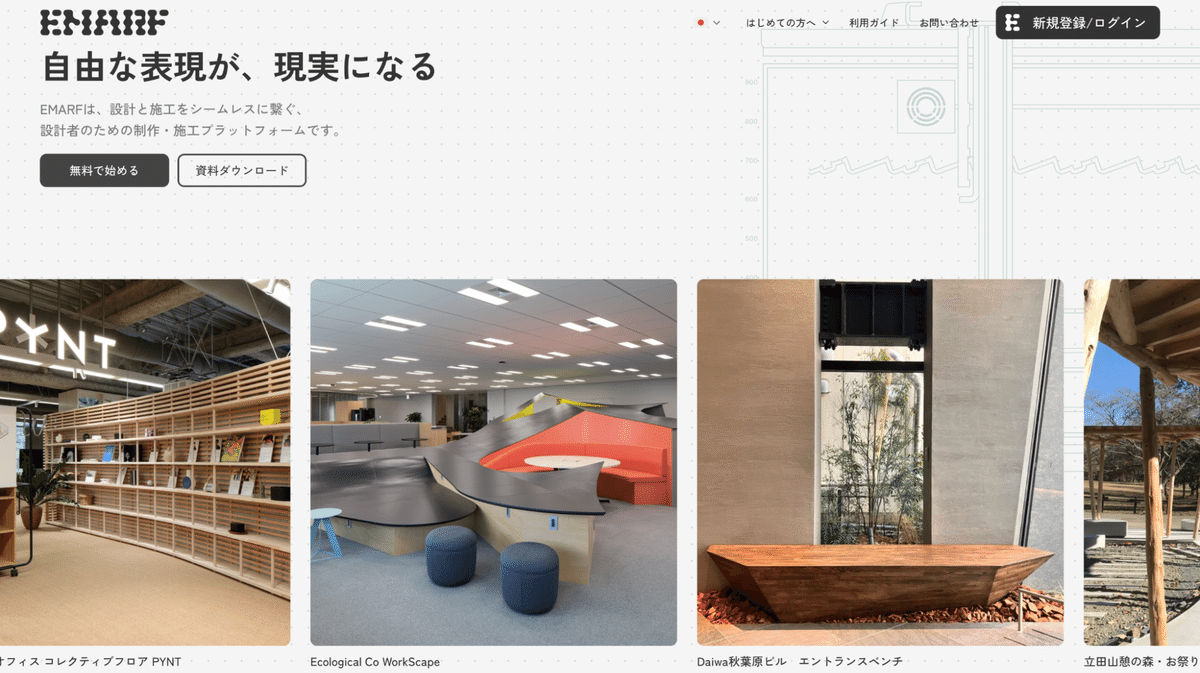

●この話は、昨年末にアップデートされたEMARFにも繋がってくるのでしょうか?

秋吉 そうですね。2024年は、大手の組織設計やゼネコンの講演会に呼んでいただくことが多く、それに伴い、自社のデザインを施工するのではなく、他社の設計者からの制作の依頼が相次ぎました。これは、設計者としてのVUILDが、シンボリックな作品を作ることによって業界内で様々な可能性を示してきたことで、他の設計者の方々のクリエイティビティを刺激し、製作者としてのVUILDと協業したいと思っていただけたからなのではないかと考えています。

つまりは自社のプロジェクトが露出することで、他者からの依頼が舞い込むという歯車がようやく回りはじめました。

これをひとつの気づきとして、昨年は一年間かけてEMARFの大型アップデートにも取り組んできました。これまでの木材加工サービスを脱却し、制作施工のプラットフォームへと舵を切ることで、2025年以降は自社の案件よりも他社の案件の方が多くなるような事業成長をしたいと考えています。

●ShopBot事業に関してはどんな一年になりましたか?

秋吉 円安が続いていることもあり、輸送コストや関税が、お客さんにとっても我々にとっても、製造社であるShopBot Toolds社にとっても利益還元がされていないことが課題となっていました。そこで、全員に利益還元できるような仕組みを作るために、ShopBotの国産化をShopBot Tools社と進めてきました。2025年以降は、国産機を標準として普及させていけると思うので、楽しみにしていてください。

●秋吉さん自身にとってはいかがでしたか?

秋吉 僕自身にとっての昨年一年間での大きな変化は、Business Insiderに取材していただいたことをきっかけに、これまでに関わりのなかった企業の方々との繋がりが生まれたことだと思っています。今までは業界内部の方と話をすることがほとんどでしたが、昨年は他の領域でインパクトを残そうと頑張っている起業家の方々との対話が増えたことによって多くのインスピレーションを得ました。

インパクトスタートアップ協会にも加盟し、スタートアップの横のつながりを広げることで目の前が広がった感覚もあるので、今後はより一層建築業界の外に出ていくことを意識して、社会との距離を縮め、勢いのあるベンチャー企業として爪痕を残していきたいです。

●年末に発売したVUILD BOOKS第二弾もその取り組みのひとつなのでしょうか?

秋吉 そうですね。未だにVUILDという会社のわかりにくさを課題に感じることがあるので、具体的なビジョンを広く一般のひとに向けてわかりやすい言葉で伝えられるように、小説にしてみたのがVUILD BOOKSの第二弾です。

現在建設業界が直面する職人減少の問題は、これまで世の中を支えてきた「ものづくり」において、職人という社会基盤の底が抜けて、誰かがつくってくれることが当たり前だった世の中が変わっていくことを意味していると思います。そのような状況になった時に、誰もが作れるようになるインフラとしてVUILDはありたいし、それこそが生活を豊かにしたり自由な振る舞いを形成するのではないかと思っています。

小説を通して僕らの世界観がどれくらい伝わるのか、読む前と読んだ後で考え方は変わるのか、読んでくださった人はぜひ教えていただきたいです。また、基本的にはVUILDのことを知ってる人が買ってくださると思いますが、読んで良いと思っていただけたら、VUILDを知らない誰かにプレゼントするみたいなことが起きると嬉しいです。

▶︎『アキラとツクルの冒険 「誰もが作り手になれる社会」に向けて』 1500部限定で絶賛発売中!