【乗車記録#4】奥羽本線〜青森に桜を見に行く旅。

桜の名所といえば日本津々浦々に存在するかと思いますが、その中でも私が特に感銘を受けたのが弘前でした。

今回は弘前に桜を見に行き、ついでに奥羽本線を全線走破する旅の記録です。なお、この旅は2023年4月に行ったものですので情報が古い可能性があります。

1.まずは東北新幹線「はやぶさ」で青森へ

(上野→新青森)

10:24頃

早速、上野駅から東北新幹線「はやぶさ」新青森行きに乗車して青森を目指します。

上野駅地下の新幹線ホームに来るとこれから旅に出る実感が湧きます。

E5系に乗車するのは人生初でした。

デビューから10年以上が経過しており、思いのほか年季が入っているように感じました。

E5系が本領発揮するのは宇都宮駅から盛岡駅までの間です。東京駅から大宮駅までは130km/hしか出すことができず、大宮駅から宇都宮駅までは新幹線らしいスピードになりますがそれでも最高速度は275km/hまでです。

宇都宮駅から盛岡駅までは東北新幹線名物の320km/hでの走行が見られます。このスピードは鉄道としては日本一の速さです。

13:29頃

「はやぶさ」は上野出発から3時間程度で終着、新青森駅に到着。あっという間でした。

2.人生初の青森でロマンを感じる

(新青森→青森)

北海道新幹線の開業・東北新幹線の延伸開業後、青森の玄関口は青森駅から新青森駅に変わりました。

新青森駅のコンコースには観光客を迎え入れるため、青森を感じる作品が展示されています。

待ち合わせスポットとして有名な東京駅の「銀の鈴」にあやかって作られたものとのこと

13:49頃

新青森駅からは在来線に乗り換え、6分で青森駅に到着。

青森駅はかつて車輌を多く繋いだ寝台特急などが多く発着していました。(私は乗ったことがありません。青森に来るのはこの時が初めてです。)

その名残として、青森駅のホームは非常に長くなっています。大変ロマンの溢れる駅だと思います。

東京方(旧東北本線)、福島方(奥羽本線)、三厩方(津軽線)の三つがある

青森駅には昔のように優等列車が多数来ることはなくなりましたが、今は観光列車がやってきます。

ホームには、青森から五能線、奥羽本線を経由して秋田へ至る快速「リゾートしらかみ」が止まっていました。

JR東日本HB-E300系 快速「リゾートしらかみ」(右)

こちらは青函トンネルの開通までの間、本州と北海道の輸送を担っていた青函連絡船「八甲田丸」です。

現在は青函連絡船としては使われておらず、青函航路の資料館として使われています。

こちらはまたの機会に訪れることにしました。

青森駅から出て少し歩くと「ねぶたの家 ワ・ラッセ」があります。豪華絢爛な山車灯籠で知られるねぶた祭り(地域によっては「ねぷた」という)は毎年8月(旧暦の七夕)に開催されますが、こちらの施設では1年間を通してねぶたの山車灯籠を見ることができます。

その他、ねぶた祭りで使用する太鼓などの楽器を使ったり、祭り囃子と、「ラッセラー」という掛け声に合わせて踊る「跳人(ハネト)」などの体験を行うことができます。

今回も時間がないため入場は見送りました。

3.奥羽本線の旅の始まり。特急「つがる」で弘前へ

(青森→弘前)

15:56頃

青森駅からは奥羽本線(青森〜福島)を走破したいと思います。

青森駅にはちょうど特急「つがる」秋田行きが来ていましたので乗っていくことにしました。まずは弘前を目指します。

16:30頃

青森駅から30分ほどで弘前駅に到着しました。

景色を見ておこうと思っていたのですが、車内では爆睡してしまい、気が付いたら弘前駅でした。ここで列車を降ります。

弘前は「お城と桜とりんごのまち」とのこと

弘前駅を降りて階段を上がると「つがにゃん」が出迎えてくれました。「つがにゃん」とはJR東日本秋田支社のマスコットキャラクターらしく、津軽の「つがにゃん」のほかに、秋田の「あきお」(モデルは秋田犬)というのもいるらしいです。

4.「弘前公園」の桜で感無量

弘前駅からは弘前公園まで歩きます。

歩いて30分以上かかりますので、恐らくバスを使った方がよろしいかと思います。

17:00頃

弘前公園に到着。桜は満開、春真っ盛りでした。

お堀には散った桜で花筏ができていました。

まだ明るいので夜桜を楽しむべく日が暮れるのを待ちます。

弘前公園に到着して約1時間、18時頃にようやく日が暮れました。

日が暮れたらまず写真を撮りたかったのがこちら、「春陽橋」です。青森の旅行ポスターなどにもよく使われており、見覚えがある方も多いかと思います。

土砂降りのためずぶ濡れになりながら撮影しました。

次は「春陽橋」の上から桜を眺めたいと思います。

こちらも非常に素晴らしい眺めでした。

日はすっかり暮れて空が暗くなりましたね。

さらにもう一つご覧に入れたいのがこちら。弘前公園名物のハート桜です。

これは自然にこのような形になったのではなく、桜の木を剪定して特定の位置から見たときにハートに見えるようにしているそうです。

場所は公表されておらず、自分の足で探す必要があります。ただし、人集りができているのですぐ見つかるかと思います。

主な見どころはこれくらいかと思います。

帰り際、お堀の花筏も撮りました。昼間に見る花筏とはまた印象が違いますね。

5.忠犬ハチ公の故郷・大館に宿泊

(弘前→大館)

20:40頃

弘前公園で桜を撮り終えて弘前駅に戻ってきました。

本当は弘前市内で宿泊したかったのですが、皆考えることは同じで、私がこの旅を決めたときには弘前市内の宿は全て満室でした。ならば青森市内の宿はどうかと思いましたがそちらも全て満室。

調べてみると弘前市から比較的近い秋田県大館市の宿に空きがあったのでそちらに宿泊することに決めました。

20:55頃

というわけで弘前駅からは奥羽本線の発車でもう少し移動したいと思います。

乗車するのは大館行き普通列車です。

※車窓の写真はありません。

21:06頃

大鰐温泉駅(青森県南津軽郡大鰐町)に到着。

大鰐温泉は駅からのアクセスも良好な温泉地です。こちらに宿泊してもよかったと思いますが、温泉に泊まるには少し時間が遅すぎるかと思います。

21:15頃

碇ケ関駅(青森県平川市)に到着。

隣に津軽湯の沢駅という駅がありますが、乗車中の列車は普通列車でありながらこの駅を通過してしまうので、碇ケ関駅が青森県内最後の停車駅です。

21:23頃

陣場駅(秋田県大館市)に到着。

列車は秋田県大館市に入りました。

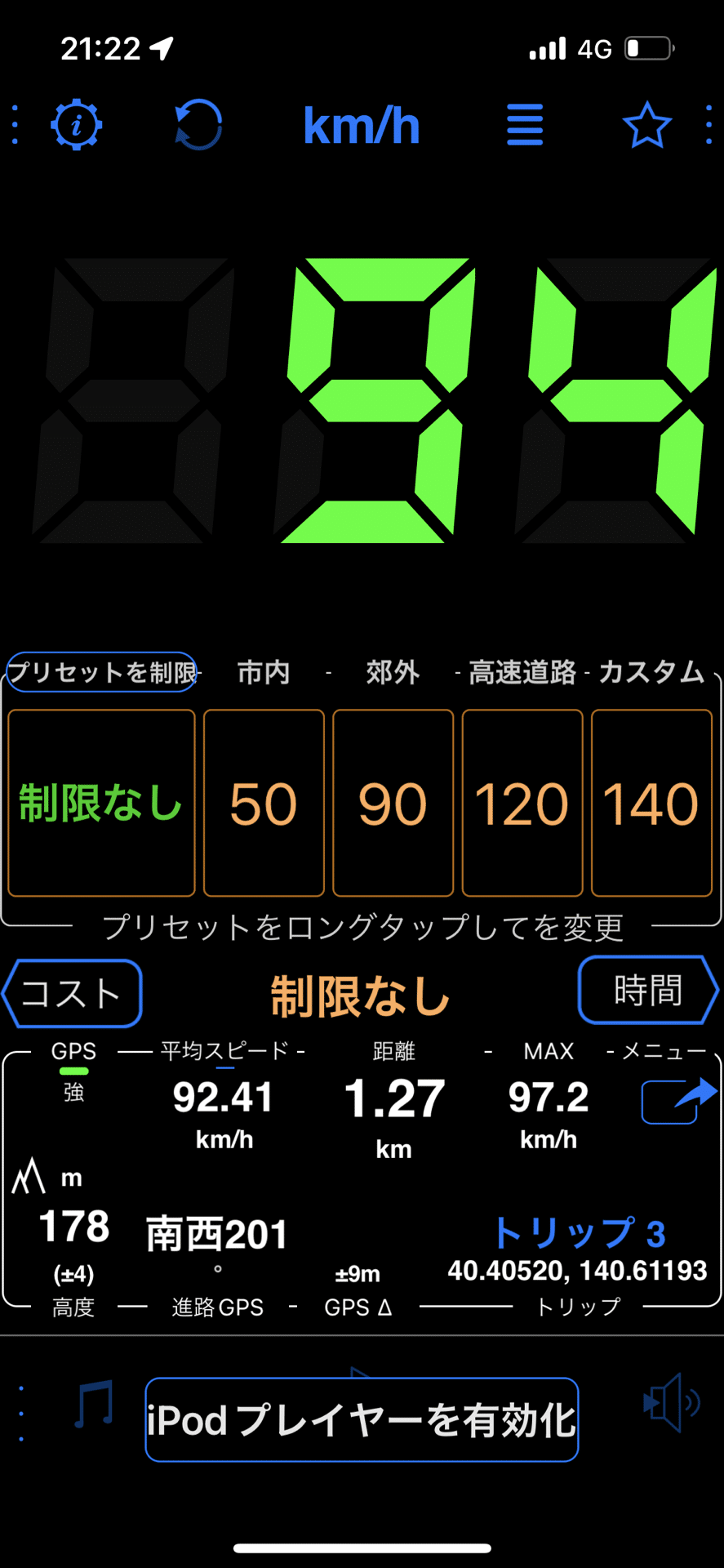

乗車中の列車は普通列車ですが、100km/h近いハイスピードで運転しています。奥羽本線は特急列車もバンバン走っていた主要幹線なので、普通列車であっても速く走ることができるようです。

21:37頃

終着、大館駅に到着しました。

この日の列車旅はここまでです。

大館駅を出ると、忠犬ハチ公の像が建っていました。

渋谷の待ち合わせ場所として有名な忠犬ハチ公は秋田犬で、大館出身だったようです。

(参考)忠犬ハチ公の生涯について

忠犬ハチ公は1923年(大正12年)に大館で生まれましたが、渋谷に住む東京帝国大学(現在の東京大学)の教授がハチ公を飼うことになり、1924年(大正13年)、急行列車に乗せられて東京まで送られてきました。ハチ公の日課は飼い主の自宅最寄駅である渋谷駅まで飼い主を迎えに行くことでした。

しかし、飼い主だった教授は、ハチ公を飼い始めた翌年の1925年(大正14年)に急逝します。

それでもハチ公は毎日、渋谷駅で飼い主の帰りを待ち続けました。時には通行人から粗暴な扱いをされることもありましたが、ハチ公が健気に飼い主の帰りを待ち続ける姿はいつしか多くの人々の心を動かすようになります。

そして飼い主が亡くなった10年後の1935年(昭和10年)、ハチ公は亡くなりました。10年もの間、ハチ公はもう帰らぬ飼い主の帰りを信じて待ち続けていたのでした。

ハチ公の死後、渋谷駅前のほか、生まれ故郷である大館駅前などゆかりの地に銅像が建てられました。

ハチ公が天国で飼い主と共に幸せに暮らしていることを願ってやみません。

6.前世は特急、爆速快速列車で秋田へ

(大館→秋田)

旅は2日目になりました。秋田県大館市からのスタートです。

再び奥羽本線に乗車するため、大館駅に向かう道中、廃線跡を見つけました。

こちらは小坂製錬が運行していた小坂鉄道の廃線跡です。鉱山からの鉱石の輸送や小坂製錬が生産する硫酸の輸送などを行う貨物線でしたが、のちに鉱山は閉山し、小坂製錬も硫酸の生産をやめてしまったため、貨物線は必要がなくなり廃線となりました。

6:50頃

大館駅に到着。

ホームにはかつて上野から日本海縦貫線を経由して青森までを結んでいた寝台特急「あけぼの」の乗車位置を示す標示が残っていました。

秋田や青森から上京した若者が寝台特急「あけぼの」に乗って帰省することが一種のステータスでもあったと聞いたことがあります。

なお、この寝台特急「あけぼの」ですが、使用されていた客車が先ほど紹介した小坂鉄道の小坂駅跡地(小坂鉄道レールパーク)に静態保存されており、その客車に宿泊することができるそうです。

いつか行ってみたい場所の一つです

7:05頃

大館駅からは秋田行き快速列車に乗車します。

この列車の前身は特急「つがる」から格下げされた、特急の生まれ変わりです。停車駅は特急とほぼ変わりません。

(写真は撮り損ねましたが使用車両は701系です。)

7:21頃

北秋田市の中心駅、鷹ノ巣駅に到着。

鷹ノ巣駅からは角館方面に向かう秋田内陸縦貫鉄道との乗り換え駅になっています。

ほぼ特急のようなスピードを感じながらここまでやってきました。

7:44頃

東能代駅(秋田県能代市)に到着。

青森県田舎館村の川部駅から分岐して海側を通る五能線と内陸部を通る奥羽本線がここで合流します。

ここからは乗客も増えてきました。

7:55頃

森岳駅(秋田県山本郡三種町)に到着。

元々2面3線の駅でしたが、真ん中の線路は剥がされ2面2線の駅になりました。

8:11頃

八郎潟駅(秋田県南秋田郡八郎潟町)に到着。

「八郎潟」はかつて琵琶湖に次いで日本で2番目に大きな湖でしたが、1957年(昭和32年)から八郎潟の干拓事業が始まり、7年後の1964年(昭和39年)には八郎潟の干拓によってできた土地に新たな自治体「南秋田郡大潟村」が発足しました。

地図を見ると、確かに大潟村が昔は湖の一部だったことが分かるかと思います。

8:15頃

井川さくら駅(秋田県南秋田郡井川町)に到着。

たまに見かける人の名前のような駅名です。

特急並みの停車駅で快走してきた快速列車は、八郎潟から先は各駅に停車していきます。

8:45頃

快速列車は大館駅から1時間40分で秋田駅に到着しました。特急との所要時間の差は12分です。これを早いと感じるか遅いと感じるかは人それぞれですが、私はかなり早いと思いました。

列車を降りて階段を上がった先にはこんなものが飾ってありました。なまはげとE6系。

ユネスコ無形文化遺産にも登録されている男鹿半島のなまはげですが、いつか子どもを連れて観に行ってみたいですね。というのは少し意地悪かもしれませんが。

改札を出てコンコースで出迎えてくれるのは秋田犬の巨大バルーンです。ぬいぐるみではないそうです。

観光客にとってはこちらの印象がかなり強いかと思います。

少し遅い朝食は秋田駅でいただきました。

朝早くてあまり店も空いていませんでしたが、コンコースにあるそば屋が空いていました。

注文したのはきりたんぽが2本入ったそばでした。

きりたんぽは竹輪みたいな練り物と思っていたのですが、うるち米(普段日本人が食べる米)を竹輪のような形に固めて焼いたもののようです。

次の列車まで1時間程度待ち時間がありましたので駅弁を購入しつつ土産物屋にも入りました。

B級グルメが大好物なので、一番目についたのは「横手やきそば」でした。

パッケージはクレヨンしんちゃんなのですが、クレヨンしんちゃんで義務教育を終えた私は、しんのすけは「父さん」とは言わないし、「〜だぞ」は「だゾ」が正しいのではなどとツッコミたくなりました。

野原しんのすけの父親の野原ひろしは秋田出身のため、アニメにも秋田はよく登場します。

ひろしも秋田に帰省するときには「あけぼの」に乗って帰っていたのだろうか、などと考えてしまいます。

あとで調べたところ、実際、寝台特急「あけぼの」をパロディ化した寝台特急「おたけび」で秋田に帰省するシーンがあったようです。

秋田駅には在来線を走ることができるミニ新幹線がやってきます。とは言っても車体が少し小さいだけで、レールの幅は新幹線と同じ1,435mmです。

写真には新幹線のレールと在来線のレールが写っています。写真だと分かりづらいですが、左側のレールの方が幅が広いのが分かるでしょうか。

在来線で使われる幅1,067mmの狭軌(右)

7.ミニ新幹線「こまち」で花火の町・大曲へ

(秋田→大曲)

10:07頃

秋田駅からはせっかくなのでひと区間だけミニ新幹線「こまち」に乗車することにしました。

「こまち」は実は秋田駅から大曲駅までは奥羽本線を走行します。

「こまち」の座席は進行方向と逆向きのまま秋田駅を出発しました。これは次の大曲駅で進行方向を変えて田沢湖線に入るためです。

秋田駅から大曲駅までは30分くらいしか走らないので、その30分のために座席を全て逆にするくらいなら逆向きのままにしておいた方が効率が良いということです。

10:28頃

途中の羽後境駅(秋田県大仙市)にて秋田方面に向かう「こまち」と列車交換(行き違い)を行いました。新幹線同士で列車交換を見られるのはミニ新幹線だけです。

やはり在来線区間を新幹線で駆け抜けていくのは面白いですね。

曲がりくねった山間部を抜けると特急らしく130km/hで奥羽本線を駆け抜けていきます。

東京〜大宮の区間の速度も同じ130km/hですが、体感速度は圧倒的に在来線区間の方が速いです。

10:43頃

大曲駅(秋田県大仙市)に到着。

「こまち」に乗り続ければ東京まであっという間ですが、私は奥羽本線を走破するためここで列車を降ります。

大曲駅の新幹線ホームはこのように行き止まりになっています。

列車が止まっている線路の車止めの先にある白い建物に新幹線の改札があります。ミニ新幹線であっても在来線に乗り換えるためには新幹線の改札を抜ける必要があります。

「こまち」はスイッチバック(方向転換)して田沢湖線に入って行きました。

例によって乗り換えまでに時間がありますので少しだけ駅の外に出てみることにしました。

駅の出入口付近には「ようこそ大仙市へ 大曲の花火」と書かれた垂れ幕が出ていました。

大曲は花火の町として世界的にも有名で、「大曲の花火(全国花火競技大会)」は日本三大花火(長岡、土浦、大曲)の一つにも数えられるとのことです。

「大曲の花火」は明治時代から続く伝統ある花火大会で、全国の花火師たちが威信をかけて競い合います。

駅前には大曲駅のシンボルとして大きな花火玉が置かれています。もちろん、実際に使う花火玉は流石にここまで大きくはありません。

8.奥羽本線唯一の特急空白地帯。旅の舞台は山形へ

(大曲→新庄)

青森駅から大曲駅までは特急「つがる」や秋田新幹線「こまち」などの特急列車が走っていましたが、大曲駅から新庄駅までの間は特急列車がありません。

山形新幹線や秋田新幹線の開業までは、上野から東北本線・奥羽本線を経由して秋田までを結ぶ特急「つばさ」がありましたが、山形新幹線は新庄までしか開業せず、秋田新幹線は盛岡から田沢湖線を経由して秋田までを結ぶ形になったため、大曲駅から新庄駅の間は特急列車が消滅しました。

沿線の自治体は、山形新幹線を大曲駅まで延伸するよう求めていたようです。しかし、山形新幹線の需要は山形駅以北は大きく減り、さらに新庄駅以北も、横手市や湯沢市などの大きな町もあるものの、あまり輸送密度が高い区間とは言えず、延伸の可能性は低いかと思います。

なお、2024年7月に発生した豪雨災害の影響により、2025年2月現在も院内駅〜新庄駅間が不通となっています。

当該区間は、今後電化設備は撤去され非電化区間として復旧され、気動車による運行となる予定です。

11:14頃

新庄行き普通列車に乗車し、大曲駅を出発しました。

新庄まで2時間弱、電車に揺られます。

残念ながらオールロングシートの電車ですが、ボックスシートの争奪戦をしなくて済みました。

なお、この区間、写真をほとんど撮っていませんでしたのでほぼメモのみです。

11:32頃

横手駅(秋田県横手市)に到着。

列車は「横手やきそば」でお馴染みの秋田県横手市に入りました。秋田県南部の大きな町で、かつては特急も停車していました。

当駅からは岩手県北上市へ向かう北上線が分岐しています。

運転席からは初々しくも元気のいい掛け声が聞こえてきます。恐らく新人の運転士でしょう。

先輩の運転士が指導にあたっているようです。

11:53頃

湯沢駅(秋田県湯沢市)に到着。

湯沢市は秋田県の南端に位置し、小安峡などの県内有数の温泉地を擁している町のようです。

12:10頃

院内駅(秋田県湯沢市)に到着。

ここは秋田県最南端の駅、秋田県の旅もここまでです。ここから先は雄勝峠を越えて山形県に入っていきます。

※2025年2月現在、豪雨災害により院内駅から新庄駅までは不通となっています。

12:23頃

及位(のぞき)駅(山形県最上郡真室川町)に到着。

列車はようやく山形県に入りましたが、新庄駅まではまだ距離があります。

この辺りはまだ雪が残っているようです。

12:53頃

泉田駅(山形県新庄市)に到着。

あと一駅で終着の新庄駅です。

12:58頃

終着、新庄駅に到着しました。

新庄駅には衝撃の光景が広がっていました。

ホームのど真ん中で線路がぶった斬られていました。

分断された線路の先にはE3系と701系が止まっていました。新幹線と普通の電車が並んで止まっている光景はシュールでしかありませんでした。

JR東日本E3系(右)

線路がこのように分断されている理由は至ってシンプルで、新庄駅を境に線路の幅が変わるからです。

秋田駅でも見たように、新幹線と在来線とでは線路の幅が違います。

奥羽本線の新庄駅以南は山形新幹線を走らせるために、線路幅を標準軌の1,435mmに改軌しています。

そのため、新庄駅を越えて列車を直通させることは物理的に不可能となっています。

E3系の横に止まっている701系も車体は他の路線のものと同じですが、台車は標準軌に対応したものになっています。

9.奥羽本線を走破。山形新幹線「つばさ」で東京へ

(新庄→福島→上野)

13:16頃

新庄駅からは山形新幹線「つばさ」に乗車します。

「つばさ」も「こまち」と同じくミニ新幹線です。

新庄から福島まで奥羽本線を走行します。

新庄駅出発後、秋田で購入した駅弁(比内地鶏の鶏めし)を昼食としていただくことにしました。

(蓋の裏が汚れていたためモザイクをかけている)

13:32頃

大石田駅(山形県北村山郡大石田町)に到着。

当駅は隣町の尾花沢市への玄関口にもなっており、尾花沢市の有名な温泉地「銀山温泉」へ当駅からアクセスする観光客も多いです。

13:42頃

村山駅(山形県村山市)に到着。

県庁所在地の山形市などを含む山形盆地を中心に形成される「村山地方」の名を冠する町です。

村山市も村山地方に含まれ、同地方の北部に位置します。

13:47頃

さくらんぼ東根駅(山形県東根市)に到着。

東根市はさくらんぼの生産量が日本一ということで、駅名に「さくらんぼ」を付けてしまった駅です。観光誘致のためにその土地の名産などの名前を入れることはさほど珍しくはありませんが、「さくらんぼ」という響きが駅名と馴染まないのでより耳に残りやすいかと思います。

さくらんぼ東根駅出発後、車窓からはさくらんぼの木がたくさん見られました。桜の花が満開で綺麗ですね。

13:55頃

天童駅(山形県天童市)手前にもさくらんぼの木々が多く植えられていました。

花は観賞用の桜と瓜二つですが、木の高さが観賞用のものと比べると低いのが特徴です。

14:02頃

山形駅(山形県山形市)に到着。

新庄から山形まで車内はガラガラでしたが、山形駅からは多くの乗客が乗り込んできました。

14:13頃

かみのやま温泉駅(山形県上山市)に到着。

ここでようやく私の隣の席にも乗客が乗ってきました。

14:27頃

赤湯駅(山形県南陽市)に到着。

味噌ラーメンのうえに辛味噌がトッピングされた赤湯ラーメンが有名な町かと思います。

14:37頃

米沢駅(山形県米沢市)に到着。

山形県南部の主要都市、米沢市に入りました。

次の関根駅を通過すると、列車は出羽国と岩代国を隔てる板谷峠に入っていきます。山形県の旅ももう間もなく終わりです。

14:51頃

峠駅(山形県米沢市)を通過。

山の中にある秘境駅ですが、日中は「峠の力餅」の駅売りが行われています。いつまで続くか分かりませんので早めに買いに行った方がいいかと思います。

私もまだ買ったことがありません。

14:54頃

板谷駅(山形県米沢市)を通過。

山形県最後の駅となりました。山形県の旅もこれで終わりです。

15:05頃

列車は板谷峠を抜けて福島県福島市に入り、福島県内最初の駅、庭坂駅を通過。

青森から続いた奥羽本線の旅ももう間も無く終わりを迎えます。

15:14頃

新庄駅から約2時間、福島駅(福島県福島市)に到着しました。

奥羽本線を走ってきた「つばさ」は福島駅の手前で在来線と分かれて新幹線ホームに入線します。

青森から続いた奥羽本線の約484kmの旅はこれで終わりです。

ここからは東北新幹線を飛ばして帰ります。

奥羽本線をゆっくり(とは言っても130km/hは出していますが)走ってきた「つばさ」は東北新幹線をトップスピードで走行しています。

2024年のダイヤ改正で山形新幹線にE8系が登場し、300km/hまで出せるようなりました。

いつか乗るのが楽しみです。

16:23頃

大宮駅(埼玉県さいたま市大宮区)に到着。

いよいよ首都圏に戻ってきました。

16:42頃

上野駅(東京都台東区)に到着。ここで列車を降りました。最後は上野駅地平ホームの写真を撮りました。

上野駅に来たら一度は目にするであろう啄木の歌碑。

地方から上京し、駅の人ごみの中で自分のふるさとの訛り(方言)を耳にして聞き入ってしまうという何ともノスタルジックな詩で、きっと共感する方も多いのではないかと思います。

これをもって青森へ桜を見に行く旅、奥羽本線全線走破の旅は完結です。