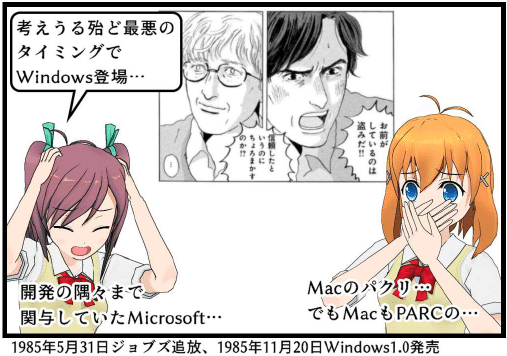

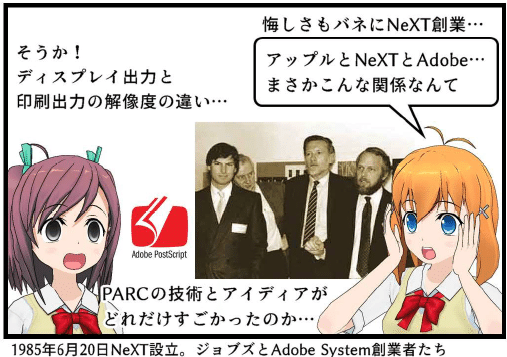

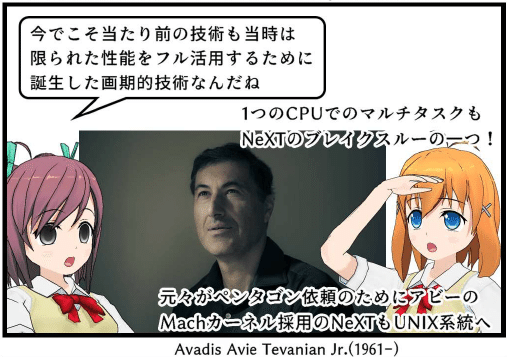

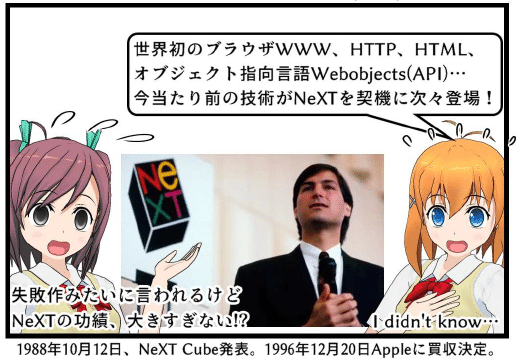

ⅷスティーブ・ジョブズの誕生からアップル復活まで⑬

マンガ「追放されたジョブズとNeXTが残したもの」

前回の記事>

>記事が追加されると通知されるマガジン

CGアニメーション制作会社PIXAR誕生

1986年にスティーブ・ジョブズはルーカスフィルムの一部門(CG制作部門)をアップル株売却の資金の残り資産の大部分(約1,000万㌦)を用いて買収。

社名をPIXAR(ピクサー)としました。

ピクサーはジョブズがアップルで培い、NeXTで開発したノウハウを用いてCG制作用のコンピュータを政府や企業に売ることを当初は目的としていました。

この時の主要顧客の一つがウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ(以下ディズニー・アニメーション)でした。

1966年、ウォルト・ディズニーが亡くなるとその後継者として兄ロイ・ディズニーが経営を始めます。

しかしウォルトが世界中の童話などから物語を再創作して描くというアイディアを持っていたのに対して、ロイにはそうした創造性はありませんでした。

しかも莫大な財産が入ってきたディズニーのブランドにあぐらをかいていた親族たちによって相続や権力争いに巻き込まれディズニーの経営はかき乱されていました。

そうした影響もあって1970年代には映画部門は低迷。

ディズニーランドの入場者も徐々に減り始めていました。

そうしてディズニーの株価の低迷が続く中で、ディズニー株を大量取得しようとする機関投資家たちが現れ、ディズニーの経営権が脅かされた時代に救世主として現れたのがマイケル・アイズナーでした。

パラマウント在職中に『スタートレック』などのプロデュースを手掛け、傾きかけていたABC放送の再建をした功績もあるマイケル・アイズナーがディズニーCEOに就任。

当時のディズニーは実写映画・アニメーション映画の両方を手掛けている大手でした。まず実写映画で高騰しすぎた俳優や監督たちへの給与が新作映画を作る予算を圧迫しているとして、大規模なリストラを実施。

そして旬を過ぎた俳優たちやまだ契約金の高くない若手俳優たちを起用して安く、映画を作ることにしました。

予算を抑えて数多くの作品を世に放つ中で1990年に『プリティー・ウーマン』がその年の全米興行収入1位となり、主演ジュリア・ロバーツ(当時23歳)はゴールデングローブ賞を受賞。

まさにシンデレラ・ストーリーのごとくディズニーの映画部門は回復を果たしていきます。

またテレビ業界出身だったアイズナーは金に汚く傲慢なところがあったのですが、世の中にビデオデッキが普及をし始めていた1990年代初頭、ここに目を付けます。

ディズニーが弱かった家庭向けへ市場への進出を果たし、過去の作品を家庭用ビデオデッキで観られるようビデオテープの販売を積極的に進めていきます。

それまで映画館で上映中にしか観られなかった過去の名作が次々とビデオテープ化されて世界中の個人の家庭にまで広まっていきます。

そうして創造性を持たない経営者であっても過去の資産である作品を使った収入を得るビジネスへの転換を果たしていきます。

そしてウォルト亡き後の1960年代以降、長らく低迷していたアニメーション部門が再び1989年『リトル・マーメイド』、1991年『美女と野獣』、1992年『アラジン』、1994年『ライオン・キング』とヒット作を連発するまでに復活。

1996年、アイズナーは古巣であるアメリカ3大ネットワークの一つABC放送を買収。ディズニーがテレビ業界への進出を果たす黄金時代が到来します。

この復活までの足掛かりとしてディズニーのもう一つの部門であるアニメーション部門ではアイズナーによる新体制が構築される中で、ピクサーは『美女と野獣』のダンスシーンの背景をCGで描く受注を獲得。

従来のインクなどでの描写方法とは異なる新しい制作方法・表現方法を提案して採用されます。

ジョブズは自分のほれ込んだコンピュータグラフィックス(CG)を応用してどんなことが出来るかを模索していました。

”アートとテクノロジーを組み合わせると何が生まれてくるのか”

発明した人が想像もしないような使い方を、人間は創造することをジョブズは知っていました。

そしてPIXARではディズニー・ピクチャーを解雇され、転職をしてきたジョン・ラセターが自社のPIXARのハードウェアとソフトウェアをPRするために短編アニメーションの製作に着手し始めます。

1986年、ラセターの短編作品『ルクソーJr.』を米国コンピュータサイエンス学会におけるCG展示会SIGGRAPH(シーグラフ)で発表すると注目を集めます。

これに手応えを感じたピクサーとジョブズはこのCGレンダリングプログラムRenderManを市場に提案し始めます。

しかしPIXARによるCG制作専用パソコンとソフトウェアの販売は殆ど鳴かず飛ばず。

慢性的な赤字経営のPIXARにおいてラセターらの率いるアニメーション開発部門で広告宣伝を始めますが、これも当初なかなか巧くいきませんでした。

タイミング的にはジョブズにとってNeXTのハードウェア販売失敗でもう個人資産も後がないそんな時期。

そんな中でもラセターは次のアニメーションをジョブズに提案し、ジョブズはそれを支援します。

この結果、1988年にラセター作『ティン・トイ』がCGアニメーションで初のアカデミー賞を受賞。

PIXARの技術力と未来のアニメーションにCGが大きな武器であることにラサターの古巣ディズニー・アニメーションが気付き、彼らはラセターを連れ戻そうとアプローチをして来ました。

ディズニーの監督になって作品を創れるチャンスですよ。

創造性のある監督をディズニーは欲していたのです。

しかしラセターは「ピクサーに残れば歴史が作れます」とPIXARに残る道を選びました。

1990年にディズニー・アニメーションとPIXARは新たな業務提携(2,600万ドル)を結び、長編CGアニメーション制作へ乗り出し『ティン・トイ』をベースに『トイ・ストーリー』などのCGアニメーションの時代の幕が開けることになります。

(左がPIXAR共同創業者兼ディズニー・アニメーション社長エドウィン・キャットマル、中央がスティーブ・ジョブズ、右が監督ジョン・ラセター)

その一方でアイズナーはディズニー本家と対立。またジョブズとも衝突して、後に2005年に退職。

19億円相当とも呼ばれる莫大な退職金を元手に投資家に転じます。

そして2006年、ピクサーはウォルト・ディズニー・カンパニーのグループ入りを果たすことになります。

ジョブズ不在のアップル迷走期、そして倒産へのカウントダウン

1985年にジョブズが去ったアップルコンピュータですが、その後もスカリーが陣頭指揮を執りMacを軸としたソフトウェアの充実や製品の改良を続けながら市場を拡大していき、1991年遂にIBMを抜き世界一のコンピュータメーカーの座につきました。

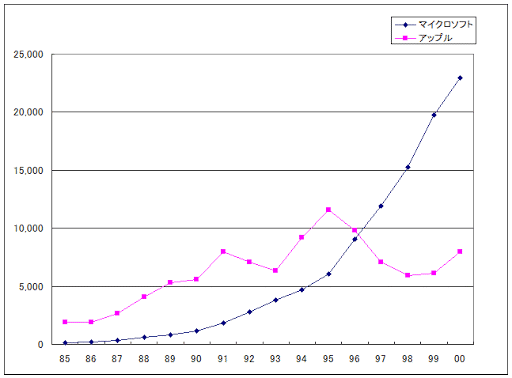

しかし、ジョブズの去ったアップルコンピュータにはもう次の一手がありませんでした。(下記画像は2社の損益グラフ、表記は億USドル)

その一方でソフトウェア開発に絞って経営をしてきたマイクロソフトはその後も急成長を続けます。ハードウェア開発もソフトウェア開発も全て社内で行うアップルコンピュータの経営方針はいくら世界シェアトップとなったとはいえ容易に持続できるものではありませんでした。

スカリーはビル・ゲイツらからAT&T、hp、ソニーらにOSのライセンス提供するソフトウェア企業となり、Windowsと一緒に市場を盛り上げないかと提案を受けます。

ハードもソフトも両方を自社だけで開発するのには限界とビル・ゲイツは考えたのでしょう。事実、IBMを始めとする当時のコンピュータ産業の多くは水平分業化が進んでいました。

ホームコンピュータ市場は巨人IBM参入を契機に活性化しましたが、IBMが始めた水平分業モデルで最も利益を上げたのはプロセッサを提供したインテルやソフトウェアのマイクロソフト。

そしてパソコン本体の販売ではIBM-PC互換機(クローン)を世界で最初に発売したCompaqやDELLなどの価格破壊型のメーカーが大きな利益を上げていました。

スカリーはマッキントッシュのライセンス提供とMac互換機を取締役会にかけますがアップル・コンピュータのハード・ソフト両面を自社製品に合わせて独占的に収益を挙げる創業期からの経営方針が変わることなどに反対する取締役も多く、経営陣をまとめきれず否決。

1990年代半ばにマイクロソフトからWindows95が発売開始された頃にホームコンピュータ市場はレッドオーシャンと化していました。

今や会社を支えているMacの改良(OSの開発停滞期)を続けながら、それ以外にもビジネスの新しい柱を模索することになります。

そんな時代、次の市場として注目されていたのがノート型パソコン(ラップトップパソコン)でした。

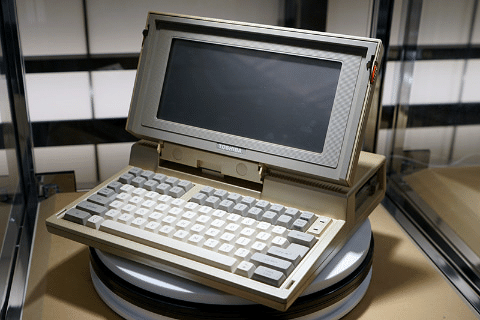

バブル経済に突入した日本の東芝から1986年10月に世界初のノートパソコンとしてダイナブック*が発売されます。

*アラン・ケイのダイナブック構想(1972)を参考にしたとされているが、東芝のダイナブックは所謂ノート型パソコン(ラップトップPC)で、アラン・ケイのダイナブック構想とは異なる。

というよりもアラン・ケイのダイナブック構想ってそのままキーボード付きiPad…(おっと、誰か来たみた・・)

東芝の世界初ノート型コンピュータJ-3100B11(CPU8MHz)は重さ約6.6kg、実売価格498,000円…

1989年に改良されて発売されたJ-3100SS(CPU10MHz)は重さ約2.7kg、バッテリーが搭載され駆動時間2.5時間で実売価格198,000円と一気に軽量化・低価格化に向かったものの、まだまだ処理能力も決して十分ではなく、更に気軽に持ち運べるものではありませんでした。

その後1990年代に入るとノート型パソコン市場に日本の国産コンピュータ市場で独自性を持っていたNEC、海外勢ではIBMも次々に参入をしていました。

アップルコンピュータも1991年からノート型のPowerBookを市場に投入を続けていましたが、IBM互換機との市場シェアの奪還には十分貢献しているとは言い難い状態でした。

そしてノートパソコン市場もデスクトップ市場同様にIBM互換機との激しい競争に晒され、時にデスクトップコンピュータ以上のさらに激しいレッドオーシャンとなっていきます。

そこでスカリーが目をつけたのは全く新しいデバイスとして世界初のPDA端末”ニュートン”の開発への大転換でした。

パソコンはまだ当時はタワー型などのデスクトップ型が主流。開発力と資金力のあるアップルコンピュータであれば、ノートパソコンとも軽量・小型で差別化がしやすいうえに他社が容易には追従できない市場優位性を確保できると考えていました。

しかしいざ製品化してみると大きい、分厚い、重い上に操作性もイマイチ。

そうこうしているうちに軽量・小型で低価格の米Palm Pilot(日本ではパームOSとして認知されている)がPDA市場に参入すると採算が合わなくなりあえなく撃沈。*

*最近だと業界が異なるがカメラメーカーNikonのNikon1(1.0型センサー搭載ミラーレス機)撃沈が同じようなものを感じる事例。

またインテル製CPUの省電力化(Pentiumシリーズ1993~2010年)とバッテリー容量の高密度化によってノート型パソコンが徐々にデスクトップ型に代わって市場で存在感を発揮し始めていました。

スカリーはジョブズが惚れ込んだマーケティングの才能や経営能力よりも自身の関心が高かった政治支援(民主党クリントン大統領の応援演説などのロビー活動)に傾倒。

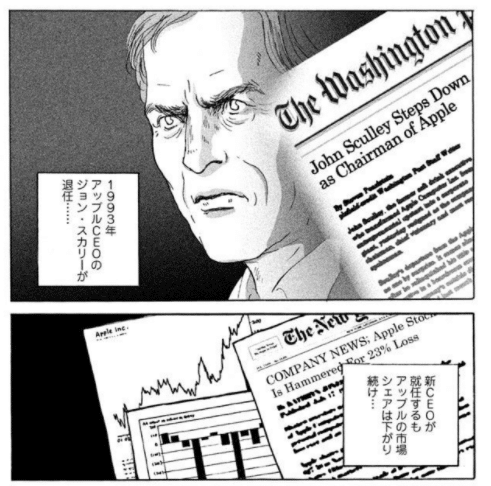

またIBMやアメリカン・エキスプレスからのスカウトを受けるなどして取締役会で非難され、CEO10年目の1993年に退任となります。

アップルが何故、停滞期に陥って抜け出せなくなってしまったのか

様々な要因があるといってもアップルコンピュータ不振の最大の要因は次期OS開発だったと言われています。

アップル製品はMacintoshの時代、「System1.0」などのようにOSは”System+バージョン”で呼ばれていました。

初代Macintoshの時代がSystem1.0の時代で、現在もMacに搭載の「Finder」などのGUIが既に採用されていました。

またマウスによる操作、ダブルクリックやドラッグ、コピー&ペーストなど今でも使われている基本操作が確立されていました。

その進化の過程を全てここでは書ききれないのでご興味がある方は下記リンクなどを参照してください。

ジョブズのいた時代、つまりAPPLEⅡ・APPLEⅢ、Lisa、初代Macintoshの登場した1970年代から1980年代にかけてコンピュータのマイクロプロセッサは8bitから16bitへの移行期でした。

この潮流に巧く乗って当初から16bitマシーンとして開発・販売をしていたアップルコンピュータですが、1980年代半ば、つまりジョブズが去った頃には32bitへの本格的な移行期に突入していました。

世の中の多くのコンピュータが更にその次の64bit(現在のシステム)へ本格的に移行し始めたのは2000年代半ば頃に入ってから。つまり32bitの時代はかなり長く続いたことになります。

bit数が増えるとコンピュータが一度に処理できる情報量がより多くなります。これによってより複雑な命令がこなせるようになります。

16bit=2の16剰=65,536(Byte)=64KB=約6万5千バイトですが、

32bit=2の32剰=4,294,967,296(Byte)=4GB=約43億バイトとなり、

16bitと32bitでは約66,253倍もの情報処理量が異なることになります。

扱える情報量が増えるという事はその膨大な情報処理能力を活かせるだけのシステム開発が求められるという事でもあります。

何しろそのシステムを作る側(この場合ならアップルコンピュータ)がどういう使われ方をするか分からないものを、とにかく可能な限り使いやすく開発設計しろと言われているようなものです。

ジョブズがNeXTやPIXARで32bitのソフトウェア開発におけるイノベーションを行っていた時代にアップルコンピュータでは次世代OSの開発が難航していました。

1988年にはSystem6(日本語版Macは「漢字Talk6」など)で一部だけ32bitに対応してマルチメディア対応(QuickTime登場)となりますが、画面は白黒のままでした。

その後1991年になんとかSystem7へこぎ着け、カラー化。システムの本格的な32bit対応へと進みますがその後マイナーバージョンアップに留まり長らくの停滞期に突入していました。

この1991年にはマイクロソフトがWindows3.1(16bit)を登場させ、アップルコンピュータがOSでは時代の最先端を辛うじて優位性を維持していた最後の時代とも言えます。

そして、Windows95(メインシステムは32bit)が登場して完全に追い付かれた時代に、未だSystem7のマイナーチェンジを繰り返していました。

当初のアップルコンピュータのロードマップによれば1995年にはSystem7後継の次期OSが登場するはずでした。

しかし次期OSとされた開発ネーム「Copland」(コープランド)は1995年中にリリースされないばかりか、1996年になっても、1997年を迎えても一向にリリース発表の声が聞こえてきませんでした。

つまり次期OSとして社運を賭けて開発をしていた「Copland」に何らかのリリース出来ないほどの致命的な欠陥が見つかって、それを解消することがいつまでもできずにいたのでした。

これに株主たちは大いに苛立ち、アップルコンピュータの株価は日を追うごとに下がり続けました。

マイクロカーネル、プリエンプティブマルチタスク、メモリ保護、マルチスレッドといった現代的な技術をすべて備えた先進的なOS…

「Copland」は計画通りに実現すればアップルコンピュータをIBMとMicrosoftから市場シェアを奪い返すはずの起死回生のOSになるはずでした。

しかしいつまでもリリースされない中で、「Copland」から一部の機能を取り出し、System7に組み込みながらのマイナーチェンジをアップルコンピュータは小刻みに繰り返していました。

アップル社内の混乱もありました。スカリーの後を継いでアップル・ヨーロッパの社長だったマイケル・スピンドラー(上記画像)は1993年にアップルコンピュータのCEOに大抜擢されて就任。

低迷し続ける市場シェアを回復させるため、1994年9月にIBM互換機で躍進するMicrosoftに対抗して、Mac OSをライセンス提供してMacintosh互換機を販売することを取締役会に認めさせます。

1995年1月には米国Power ComputingやRadius、その後はPowerPC(当時のMacのCPU)をIBMと共同開発して提供していたモトローラやDayStar Digital、台湾からはUMAXも発売を開始します。

またIBM互換機に乗り遅れた電機メーカーらもこれに参入を始め、日本からはパイオニア*やバンダイ*2、アキア*3がMac互換機を発売開始します。

*音響・映像機器のメーカーとして知られているパイオニアはこの後のプラズマテレビで液晶パネルの単価下落によって業績不振に陥り、家庭用事業(PHE)を同業のオンキョーへ吸収合併。残されたパイオニア本体は2018年には香港系ファンドの完全子会社となり2019年に東京証券取引から上場廃止。

*2 バンダイは「ピピンアットマーク」と名付けられたMac互換のマルチメディア機(ダイヤルアップモデム標準搭載)を開発して1996年3月に発売。初代PlayStationから遅れる事1年半後の発売で、世界で最も売れなかったゲーム機として名を刻むことに(涙)

*3 アキアはDellComputer日本法人社長だった飯塚克美が1995年に設立した企業。Dellを参考に自社工場を持たないファブレス戦略を用いてノート型PC「Tornado」の発売や、Mac互換機「Microbook Power」を発売。

しかしアップルコンピュータ社の方針転換で互換機廃止によってカシオ計算機傘下へ事業譲渡されてしまいます。

後日談ですが飯塚克美は水平分業モデルに商機を見出し、2003年にオリジナルブランドbydesignとして廉価な液晶液晶テレビの製造・販売で再起業をしますが、大手企業の液晶パネルの単価急落と地デジ移行・エコポイント需要の消滅、北米市場での販売失敗に伴い債務超過で2011年に破綻。

アップルコンピュータでは、スピンドラーCEOによるシェア奪還作戦の要だった廉価なMac互換機が、あろうことかIBM(Windows)互換機ではなくMacintoshのシェアを食い始めるまでに至りました。

新規ユーザーやIBM互換機のユーザーがMac互換機を買うのではなく、MacユーザーがMac互換機を買い始めてしまったのです。

スピンドラーはアップルの価値を損なっていると株主や取締役会から激しく追及されます。

そしてサン・マイクロシステムズが開発している次期OSをアップルコンピュータに取り込む交渉で決裂すると、1996年1月に業績回復を果たせていないとして役員会によって更迭されてしまいます。

後任には1996年2月からアップル・コンピュータ創業からの取締役マイク・マークラ(二代目CEO)から推薦され半導体業界の「再建屋」と呼ばれていたベル研究所、ナショナル・セミコンダクター出身のギル・アメリオがCEOに就任します。

ギル・アメリオCEOもアップルコンピュータ復活には何よりもMicrosoftとIBMを再び突き放す次期OS開発が不可欠と考えていました。

しかしシステム開発はかつてIBMが個人向け市場へ参入する際にマイクロソフトにOS(IBM-DOS、今日のMS-DOS)を開発・委託した時代よりも遥かに複雑で高度化していました。

外部に委託するにしても莫大な費用がかかります。

何よりサン・マイクロシステムズとの交渉は決裂したばかりです。

アップルコンピュータの市場シェアは日に日に小さくなり、株価も見る見る下がっていきます。

株価が下がるということは言い換えれば会社の運転資金がどんどん流出しているということです。

そしてシェアが小さくなればなるほど、株価はどんどん下がります。会社の運転資金が更にどんどん減っていってしまいます。

当時のアメリカではITバブル(ドットコム)バブルの前段階インターネットバブルに沸き、通信・情報技術関連の企業株価は軒並み上がっていた時代にアップルは決算で遂に10億㌦もの赤字まで出してしまう有様でした。

つい最近まで1株70㌦あった株価は今や14㌦まで下落していました。

つまりアップルコンピュータには打つ手が日に日に少なくなり、じり貧に陥っていたのでした。

ギル・アメリオがCEOに就任した時にはまさに倒産へのカウントダウンが始まっていた時期でした。

立ち止まってじっくり考える猶予などありません。だからこそ数々のIT企業を「再建」してきた実績を買われて彼はアップルコンピュータにやって来たのです。

当時のアップルコンピュータ社内では約300も走っていた大小様々な事業計画があり、彼は事業整理に着手を始め、止血をしながら走り続けることを選びます。

そして開発が停滞している次期OS「Copland」開発の凍結を決断。

次期OSを外部の企業が開発したものを全面採用するとし、早期のアップルコンピュータ復活を賭けて次期OS候補を3社に絞り込もうとしていました。

そしてその時、ギル・アメリオCEOの元に一本の電話がかかってきました。

電話をかけて来た人物はNeXT、そしてPIXARを設立してソフトウェア開発に新しい潮流を生み出していたアップルコンピュータの共同創業者の一人、スティーブ・ジョブズ本人からでした。

⑨へ続く

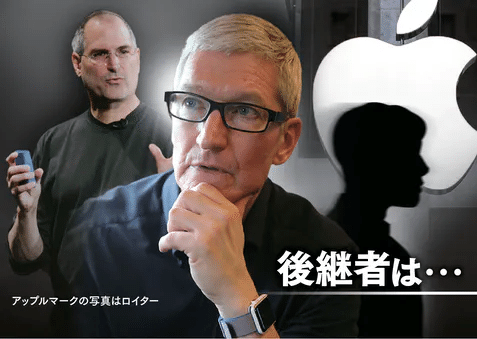

【補足】2011年8月24日、バトンタッチ

8月24日はスティーブ・ジョブズがCEOを辞任し、そしてティム・クックをその後継者として指名した日です。

ティム・クックCEOは1998年、倒産寸前のアップル・コンピュータへ当時世界最大のPCメーカーCOMPAQのバイスプレジデント(経営者)から移籍。

彼は在庫管理のスペシャリストとしてその卓越した経営能力を買われ、アップル再建を担った内の一人でした。

日経新聞電子版ではこの10年間のティム・クックCEO時代を振り返り、その手腕を評価しています。

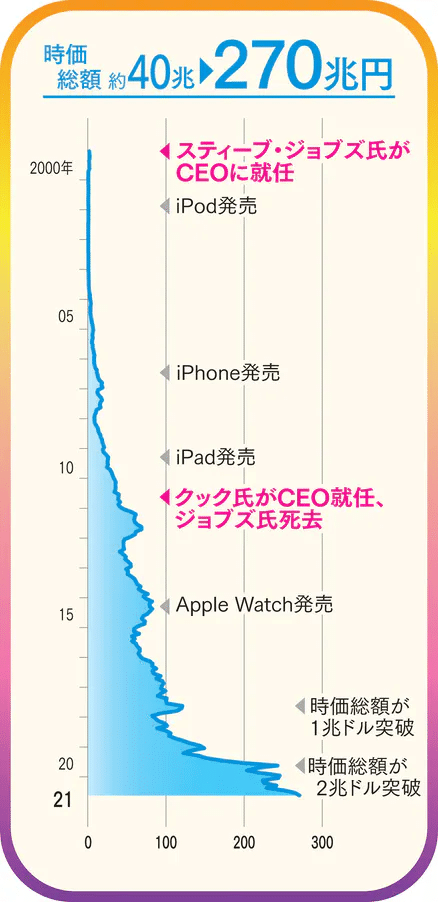

就任当初は天才的な創造性を持つジョブズ氏と比較され手腕を不安視する声もありましたが、2011年に259億ドルだった純利益は2倍強の574億ドル。

時価総額はCEO就任時の7倍強の2兆4747億ドル(約270兆円)に拡大しており世界首位。

時価総額1兆ドル、2兆ドルを米国企業で初めて達成し、今日もGAFAMのけん引役としても存在感を示しています。

ジョブズのような新しいイノベーションを起こす商品は生み出せていないとされていながらも、ハード・ソフト・サービスを一体でデザインする企業はアップルの他には存在していません。

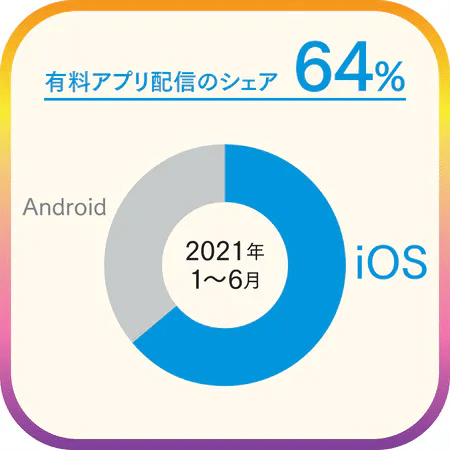

スマートフォン市場ではiPhone(iOS)はシェア約20%。

しかしスマートフォン業界全体での営業利益の6割強をAppleは占め、Googleの提供するOS”Android”搭載端末全ての営業利益をも上回る高収益体質を実現しています。

発売当初5万円前後だったiPhoneは今や最新機種では10万円超が珍しくありません。

またアップルストアでの専門アドバイザーたちによる熟練のプレゼンテーションはアップル製品の付加価値をブランドの領域にまで高めることに成功。

コンピュータ産業においてこれを達成したのはアップルのみです。

iPhoneはジョブズ時代の10倍の稼働台数に10年で到達しました。

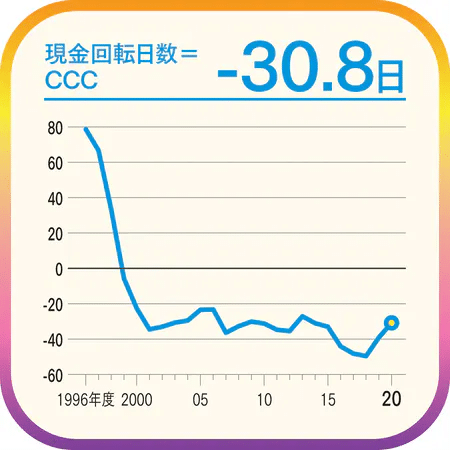

ティム・クックCEOの手腕の中でも代名詞として呼び声の高い、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)。

原材料などの仕入れ代金を払ってから製品を売って現金を回収するまでの期間ですが、驚異のマイナス30.8日を実現。

支払よりも常に現金が先に入ってくる仕組みを実現。

これが如何に脅威的であり、企業経営に絶大なる安定感を与えるか詳しくは下記参照。

アップルウォッチを軸としたヘルスケア、LiDARを始めとしたAR技術への先行投資、そしてアップルの次の一手と黙されているアップル・カーと、次の後継者は…。

「アップルは根っからのプロダクトカンパニー。ハードとソフトとサービスが交差して生まれる魔法を追い求める」