老いていく世界と日本~子ども生まれにくい国になった国策の反省と未来への提言⑳

2021年の出生数と出生率が先日発表されました。

赤ちゃんは早産などを除けば昔から十月十日と呼ばれるように母親の胎内で育ちます。

このため2021年の出生数と出生率は2020年2月から始まったコロナ禍における先行きの見通せない中で出産がどうなったのかを示す重要な数字になります。

出生数は「811,604人」、女性が生涯に産む子供の割合とされる合計特殊出生率は「1.30」でした。

コロナ禍に入った直後から指摘されていたことですが、感染対策だけでなく特に出産可能年齢の若い世代における経済対策がきちんとされなければ第二の就職氷河期世代が生まれることも懸念された厳しい状況だったのが2020年-2021年でした。

先月にはイーロン・マスク氏の「日本消滅」ツイートという至極まっとうな指摘が注目された矢先ということもあり、今や毎年、出生数を上回る超過死亡者数が60万人超と加速的に進む日本の人口減少の進展に注目が集まっています。

国は子ども家庭庁設立を国会で可決して2023年4月に内閣府の外局として設置される予定です。

文科省や厚労省や保健所、児童相談所など省庁をまたがる取り扱いなどについて具体案が十分示せているとは言えません。

また本丸である少子化対策について2007年から設置されている内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)は現在、地方創生・男女共同参画と兼任で野田聖子衆議院議員が菅政権下から引き続き担当しています。

育てる親にとって子どもの養育費(食費・洋服など)だけでなく、将来の教育資金、母親の産休・育休時における所得減少、待機児童の問題など以前から先送りされ続けてきた問題がどう取り組まれていくのでしょうか。

必要だと叫ばれ2021年9月に設置されたデジタル庁を始め、国にはドラスティックな改革に挑戦する素振りこそ行っているものの、すぐに成果が目に見えて得られるものではないとしても、国民からは着手するのが何かと後手後手に観えてしまうのは厳しすぎる見方なのでしょうか。

この2022年4月からは菅政権下で可決された顕微授精・体外受精などの特定不妊治療が保険適用となったことで、43歳未満の女性が6回まで受けられることにも期待が集まります。

急速に老いていく世界と資産形成

これまで有史以来、現生人類が30万年かけてほぼ一貫して発展と人口増加の繁栄の時代を生きてきた事は改めてひとつひとつ解説するまでもないでしょう。

しかしどうやって人類が今日に至っているかを歴史から学ぶことは、不確実な未来に向けて如何に取り組むかのほぼ唯一の参考書になります。

というわけで、特に経済にも大きな影響を与えた世界の歴史的出来事についても記事にしていますのでご関心のある方は読んでいただければと思います。

一方、近年世界中で大きな関心の的になっているのが"世界人口の減衰"です。

日経新聞で2021年8月からシリーズが始まった「人口と世界」は現在、第2部が始まりました。

投資(経済)の世界でも世界の人口が増え続けてきた、そして国連統計中位予測(このままのペースでいけば)では、2022年79.5億人の世界人口は2100年まで109億人まで増加していくだろうとされていました。

人口が増えるとはその名の通り消費者が増えることになりますので、株式市場からお金を集めて利潤の追求などを行う株式会社はその旺盛な消費に応えるために生産を活発に行います。

結果、沢山消費される→沢山生産する→沢山利益が生まれるという好循環が経済に生まれます。

極論を言えば労働者の給与(所得)が増え、より積極的な消費活動が行われ、より豊かな生活や社会になっていこうとする好循環サイクルが確立されてきました。

これまで世界の経済は成長が当たり前という基礎的条件の元に、人口の増えている国に投資をすれば資産が増える→インデックス運用をすれば資産が増えるという理屈だったのですが、しかし、どうにもそんなウマい話がそろそろ終わるのではないかと懸念されています。

戦争や感染症などのまん延、これまでも人口が一時的に減る現象は何度となく行われてきました。

世界人口の減衰という問題も一時的な問題ではないかという声もあります。

確かに足元では新型コロナウィルス感染症の世界的な流行によって経済がダメージを受け、男女の出会いが減り、また先行きの不透明さから結婚や出産を先送りまたは断念する人たちが増えたことは痛手です。

しかしこうした一時的な問題だけでなく、世界的なある変化がもたらした結果が世界人口に大きな影響を与えています。

それは表向きは「高齢化」と、その裏側である「少子化」の問題です。

"人生100年時代"――

ここ数年、このキーワードが取り沙汰されるようになりました。

2007年生まれの子どもの平均寿命は107歳…

国連が発表した将来の世界の先進国の平均寿命は現在の平均寿命を20年以上延びるという俄かには信じられないような話と笑う人もいましたが、今やこのキーワードをそうして目を逸らす人は少ないでしょう。

2016年10月に日本でも東京経済から出版された『ライフシフト-100年時代の人生戦略-』(アンドリュー・スコット/リンダ・グラットン著)は世界中で翻訳され、このキーワードと老後を始めとした多くの人の不安に対して挑戦と変化を促しました。

日本でも2018年に起きた老後2000万円問題(正式名称:高齢社会における資産形成・管理/金融審議会市場ワーキング・グループ報告書 令和元年6月3日)など、将来に対する不安は世界各国共通の課題の一つですが、リンダ・グラットン氏は日本の「人生100年時代抗争会議」(安倍政権下)のパネリストとして招聘されます。

前作『ワークシフト』と『ライフシフト』、また2021年11月に出版された『ライフシフト2』で触れている労働人口における学び直し(リカレント教育・リスキリング)とデジタル化による生産性の改善を個人・会社・社会(国)それぞれが積極的に行われることが必要であるとを紹介しました。

老後の不安という殆どの人が抱えている問題から、働き方の変化・生き方の変化という大きなテーマが示され、世界中でこうした事に対する取り組みが加速しています。

老後の生活への不安という点では貯蓄ではなく資産形成が必要だとiDeCo(2017)やつみたてNISA(2018)などの税制優遇制度が改正され、証券市場はリーマンショックからの回復の流れに乗った株高ブームによってこれまで投資について学んでこなかった人たちビギナーを取り込み、1つのブームを作りました。

特に米国、GAFAMTなどに代表される巨大IT企業による株式市場のけん引は成長期待とわかりやすさによって支持され、初心者投資家だけでなくIFAの中にも「米国株式市場」の強さやインデックス運用を支持する人たちがいます。

しかし、これまでとこれからはいつまでも同じでしょうか?

過去何度も繰り返してきたように素人が参加し始めている時、決まって株高だったブームは弾け、それがバブルであったと後になってから気づくのです。

こうした資産形成ブームと、老後の不安など「人生100年時代」に代表されるわかりやすい出来事の裏には"世界の高齢化"と、その裏で進む"世界の少子化"いうとても大きな問題が潜んでいます。

投資がリスクとリターンが裏表の関係であるように、世界の高齢化と少子化はちょうどコインの表と裏が一対なのです。

世界の高齢化と少子化については、下記の有料記事にて長々と書きましたので参考リンクだけの紹介に留めたいと思います。

人生100年時代の残り半分と共通部分

リンダ・グラットン氏の『ライフシフト』では、人生100年時代とは誰もが長生きとは一言も言っていません。

また誰もが107歳まで生きるとも語っていません。

2007年生まれの子どもたちの平均寿命が107歳…これは西暦2114年頃にその結果がわかることです。

(『ライフシフト』での平均寿命は何歳まで生きられそうか、厳密な意味での平均寿命はこの年に生まれた赤ん坊が何歳まで生きられるか)

そして残りの約半分の人がその前に寿命を迎えることを意味しています。

いえ、もっと言うならば本来的には"人はいつか必ず100%亡くなる"ということを前提に人生を考えなくてはいけません。

107歳未満であろうと、107歳以上であろうと人はこれまでそうであったように事故、病気、災害などで亡くなっていきます。

(中には先日119歳で亡くなった田中カネさんのような方やそれを超える人生を生きる人もいるかもしれません)

将来は安楽死、尊厳死が日本でももっと広く認知され議論されているのかもしれません。

またはコールドスリープで目覚めたら2522年なんてことが…。

(望郷太郎か?)

半分の100歳以上というインパクトのある片面だけを観て、もう片面を観なくなってしまうのは大変危険な考え方です。

現在働いている世代の人たちは、現在の平均寿命とこの間の時代を生きることになります。

2021年の日本人男性の平均寿命は81.64歳、女性87.74歳です。

そして100歳未満で亡くなる人も、100歳以上で亡くなる人も抱えているのが仕事・家族・住居・病気・介護・相続・財産管理・老後の生活・生きがいという数々の問題です。

しかしどうしてか"老後の生活"、つまり年金と呼応する部分だけが大問題であるように捉えられています。

例えば平均寿命の手前にある健康寿命というものがあります。

これは誰か他の人の手を借りなくても自立した生活ができる年齢の終わりを示したもので、平均寿命とのギャップはいわゆる介護が必要とされる期間の長さと言われています。

昨今、大きな社会問題になっている高齢者の車の事故の頻発は、健康で判断能力や車の操作に問題がない人もいる一方で、問題がありながら運転を続けている人に対しての免許更新期間や高齢者運転講習、認知症検査などを義務化する遅い方の基準として考えても良いのではないでしょうか。

https://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html

子どもが生まれにくい国に至った日本の歩み

ここからは少子化について書いていきたいと思います。日本の話を中心に書いていきますが、何も日本だけが特殊なのではなく日本が先にたどり着いただけで、欧米の先進国も2030年代から遅れてたどり着く道を歩んでいます。アメリカでさえも例外ではありません。

今となっては信じられない話かもしれませんが、日本では人が増えすぎてヤバイという時代がありました。

中国の話ではなく、私たちが暮らす日本での話です。

太平洋戦争の戦地から兵士(若者)たちが帰ってきて家庭を持つ人が増えた結果、ベビーブームが起こりました。

「団塊の世代」の呼ばれる現在の日本では75歳に差し掛かりつつある世代で、最も人口ボリュームの多い世代です。

戦後間もなく、食料もエネルギー供給も不安定だった時代に大量に生まれた子どもたち…このままでは日本の将来は危険であるとGHQから当時の吉田茂内閣に伝えられた産児制限*によって1949年の出生数269万人から1957年の156万人へ100万人の出生数の急減が起こります。

GHQは人口増加は日本の再軍国化につながると警戒したとされています。

(人口が増えすぎると食料やエネルギーを求めて他国に侵略を始める懸念が高まると考えられていたため。中国に対しての警戒と同様の理由)

*産児制限…1948年改正された「優生保護法」で人工妊娠中絶の合法化。

後に厚生省が保健所を通じて、婚前学級、新婚学級、母親学級などの集団指導や個人指導などで受胎調整による家族計画を指導した。

しかし1960年代に入って高度経済成長期に突入すると、労働力不足を背景に国の人口抑止政策への熱気は衰退します。

そして1970年代に入ると団塊世代の結婚、そして出産ブームが本格的に始まり団塊ジュニア世代が誕生する第二次ベビーブームが起きました。

2022年現在55歳前後になる働き盛りの世代で、19年ぶりに200万人台に出生数は回復します。

そして東京五輪(1964)、大阪万博(1970)で世界に復興を見せつけた日本は世界的な人口増加、特にアジアにおける人口増加への対策の先陣を切ろうと1974年の日本人口会議で大来佐武郎海外経済協力基金総裁(のちの外務大臣)が「子供は2人まで」をスローガンに宣言。

以前の記事でも紹介した東京大学名誉教授で元国立社会保障・人口問題研究所所長の森田朗氏も講演の中で20世紀は人口爆発が世界的に懸念された時代で、限りある資源(エネルギー・食料や土地などを含む)を如何に確保するかが国際的にも大きなテーマだったと語っています。

また人口研究の第一人者だった慶應義塾大学の安川正彬教授も読売新聞に以下のように掲載するなど挙国一致で人口を減らそうと動き出しました。

いますぐこの(出生抑制の)提案を実施しても、若年層が多いため、人口は二〇一〇年に一億二千九百三十万人になるまで増え続け、現在の一億人に落ち着くのに百八十年かかる。『せめてこれくらいの努力をしようではないか』というのが、会議全体を通じての雰囲気だった。

日本の総人口は2010年に1億2810万人ですから、その予想をほぼ的中させたことになります。

(この時代が想定より100万人減で少子化政策が効きすぎていたことに気づくべき最後のタイミングだった)

国の政策をメディアはまさに一丸となって国民に刷り込んだ結果、日本の出生率はみるみる低下していきます。

国の政策やメディアの影響力の功罪についての考察も大切ですが、ここでその事を批難をしていても時間は戻りません。

国民の結婚や家庭に対する意識も時代の変化と共に変わっていきます。

団塊世代の時代は祖父母と親子・孫の三世代が同居するのも珍しくありませんでしたが、この1970年代になると親子世代だけの核家族化が定着し始めます。

2020年代には単身世代が最も多い標準家庭になりつつある

かつての家庭は農家などが多かったため人出が必要でした。このために農地の周辺などに兄弟や親戚も暮らし、時には同じ家で仕事を分担し合って生活をしていました。

しかし戦後、高度経済成長期に入ると正規雇用のサラリーマンとして都市部に働きに出て給与をもらう安定した生活に変わりました。

また1985年には男女雇用機会均等法が制定され、企業の事業主が募集・採用や配置・昇進・福利厚生、定年・退職・解雇にあたり、性別を理由にした差別を禁止することが盛り込まれ、女性の社会進出も進みました。

(看護師×→看護師、スチュワーデス×→客室乗務員またはキャンビアテンダントなど)

女性の進学率も高まり、短大・大学の合計進学率では1990年には男女差がほぼ解消します。

大学進学率も長期では上昇していますが、男女共に1970年代~1980年代にかけて停滞期*があったことは非常に興味深い傾向だと思います。

定員増加によって再び増加するが…

全国の大学を新設したり定員増を行った1990年代ですが、彼らは卒業しても会社の受け入れキャパがなかったうえに、バブル崩壊によって就職難となり、ロストジェネレーション世代(ロスジェネ)とか、就職氷河期世代と呼ばれることになります。

また女性の進学率が高まり、男性と同じように仕事を得られるようになると男性に依存しなくても生きていけることになります。

進学によってこれまでより結婚年齢が先延ばしになり、就職によってキャリアが安定するまで数年にわたって出産が先延ばしになり、職場で一斉に産休を取ったら大変と妊娠する順番にまで気を遣う必要がある社会…そして出産年齢の高齢化が進みます。

また非正規雇用などの不安定さや先行きの見えない経済状態から、結婚を諦める人たちも出始めていきます。

例えば1980年生まれの人が、就職活動をしていたのは大学までストレートであれば2002年でした。

卒業した学部など関係なく非正規雇用、派遣社員として働きながら厳しい冬をしのいでいました。

世の中の景気がやや持ち直して「人生これからだ」と思った28歳頃、リーマンショックによって雇用が切られ、職と同時に住む場所も奪われる不遇に見舞われた人たちもいます。

大手企業に就職した、正規雇用だと油断して楽観的なライフプランを立てていると歴代経営陣が不正会計や監査法人ぐるみで損失隠しなどを行っていて会社の業績や事業売却、減収・リストラに見舞われたりした人たちもいます。

海外企業に身売りされたり、若いから転職が40・50代より転職がまだしやすいという理由で早期退職を勧奨されたり…。

そこからやや景気も持ち直し始めた頃に2011年、30歳を迎えて遅くなったけどそろそろ結婚を考えようかという時期に東日本大震災と福島第一原発事故でもう一度職を失ったり、借金を背負うのはまだマシな方で、仕事や所得が失われたり、家族・親族・友人を失う経験をした人も出てきます。

日本という国は一度レールから外れてしまうと、再起しようとする人を受け入れようとしない面が未だ根強くあります。

代表的なのは新卒歓迎が強すぎて、早期に退職をした人や転職回数の多い人を落伍者のように扱う風潮、また高校中退や非正規雇用者を努力不足と見下すなど格差が本人の努力とは別な所で決まってしまっていることを認めようとしないで、自分は安全圏にいる時だけ強く主張するなど。

彼らの世代が就職をしておよそ10年が経ち、こうした何度もの社会的危機において都合の良い調整弁としてツケを押し付けられた景気に振り回されたこの世代はそれから40歳を迎える時には2020年の新型コロナウィルス感染症による外出自粛などのあおりを再び受けることになります。

本来であれば日本に第三次ベビーブームをもたらすはずだった団塊ジュニア世代・就職氷河期世代は棄民のように扱われてきたとも言えます。

就職氷河期の話をすると当人たちの努力不足などを批難する意見が良く上がりますが、努力でなんとかできる部分とできない部分があります。

新卒で正規雇用で大手企業に就職をして安定した生活が送れている人は本人の努力も当然にあるかもしれませんが、それだけでなく周囲や環境に恵まれたということも忘れてはいけないでしょう。

投資でも資産形成でもそうですが、一部の人を観て誰もがそうであると考えるのはとても危険です。

彼らは社会の一部であって全体ではありませんが、その一部は全体を代表し世論や社会を動かすことがあります。

インターネット(SNS)はミクロな一部の声を大きくクローズアップする拡声器のような効果があり、小さな声を無視しろという話ではありませんが、そこにあまりにフォーカスしすぎて国・行政・企業が本来するべきではないミクロな対応に振り回されやすくなっています。

国の方向性(マクロ)を考えるのは国会の本来の役割の一つだと思いますが、今の国会は実に国民に身近でミクロなことに多くの時間と労力を割いてその場凌ぎのことばかりを連発していますし、メディアもそれを格好のネタとして喜んで取り上げています。

(黒田日銀総裁の円安容認姿勢に対して批難を押し付け、実態はともかくとして中央銀行の独立性を脅かし、本来なら政権及び省庁が受けるべき為替相場や食料・エネルギー等の物価高への批難のスケープゴートに利用したり)

視点を市井の目線で考えるのは本来、政治で言うのであれば生活に寄り添う地方議会(都道府県議会や市区町村議会)の役割ではないでしょうか?

何のための地方分権でしょうか。まるで機能していません。

どんどん豊かになっていく子供時代から一転、就職をする頃には手のひらを返されて成長を実感できない社会で、まるで自分たちだけが取り残されたような疎外感。

この世代だけでもなければ、この世代の全ての人がというわけでもありませんが、とことん良くない方向にばかり何故か行ってしまう人というのもいるものです。

既に年金をもらっているような年配者たちは将来、この世代からの手痛い報復に怯えることになるかもしれません。

棄民と見捨てられた世代は、今後は容赦なく高齢世代を見棄てる世代にも、世話ができないと親の世話を放棄する世代にもなり得るかもしれないのです。(自分たちが生きていくのだけでやっとだから)

さて、振り返ると日本の少子化は国策としての人口抑制政策だけでなく進学・就職など社会的な側面の影響、家族観の変化などにも大きな影響を受けてきたことが分かります。

日本の国土面積と食料生産能力から適正人口は約6,000万人規模という説もあるようですが、着実に日本はそこに向かって人口が減衰しています。

少子化対策を放置しすぎた結果、今や近年は働き方改革によって年齢差別撤廃やより高齢になっても働ける社会への変化の途上ですか、もはやそうしていかなければ日本の生産性は維持できない低位推計の方へ踏み込んでしまっているという状況であると認識をしている人はまだ少ないが、私はコチラに進んでいると考えている。

最悪を想定し、最善を尽くし、楽観的に生きるがモットーなので。

女性の進学や就職、男女の処遇改善、働き方や賃金格差解消などは進むべくして進んできた歩みだと言えます。それによって晩婚化や出産時期が高齢化してくるのはむしろ当然です。

本当の問題なのは、妊娠・出産、女性の産休・育休などに対しての社会的な無理解や家族観という価値観の根幹を国家存亡の根幹でありながら、あまりにも個人の自由・個人の価値観として放っておいたことなのではないでしょうか。

つまり国が当事者意識をきちんと持っていないために具体的な少子化対策が立案されず、また十分に政治と国民が議論してこなかったということです。

その象徴的なのが国会議員の高齢化です。

産めよ、育てよ、自分たちでなんとかしろ…というのは、国家における家族観が国民の間できちんと統合されていないのです。

価値観の多様性を受け入れて活用することが、日本はこのどちらも形ばかりで子どもは家庭で育てるもの、夫婦が子どもを産み育てるものという戦後昭和の価値観のままとなり、国家としての家族観を時代に合わせて国民の意識と結び付けて統合していくことが空中分解しているのです。

棺桶に片足ツッコんでいる高齢者が政治の舞台にいつまでもしゃしゃり出て、デカい顔をしている国にあまり明るい未来が描けないでしょう。

(アメリカで80歳の大統領が就任するというのはそうした陰りの一面かも)

近年、欧州先進国では30代~40代などの若いリーダーが国のトップに立つなども増えてきています。閉塞感を打破するために高齢な首相を選ばず、変化を求めて支持されていると東京新聞は紹介しています。

フランスのマクロン大統領(42歳)、オーストリアのクルツ首相*(34歳)、フィンランドのマーリン首相*(34歳)、デンマークのフレデリクセン首相*(42歳)、EU大統領のミシェル大統領(44歳)、ベルギーのウィルメス首相*(45歳)、エストニアのラタス首相(42歳)、マルタのアベラ首相(45歳)、スロバキアのマトビッチ首相(47歳)、ルクセンブルクのベッテル首相(47歳)、スペインのサンチェス首相(48歳)

()内は2020年9月現在、*は女性。

少子化対策打開の妙案はあるのか

日本が世界に先駆けて衰退途上にあるのは国家における家族観から死生観、人生観だけでなく社会の仕組み、働き方、子育ての環境など複合的な要因が絡み合っています。

特にここまで取り上げてきたように時代と状況が大きく変化し、国として人口増加を前提とした前例踏襲の社会保障制度を維持する事の利益相反*が生まれて悪循環から抜け出せていないことは大きな足枷になります。

*この場合は人口が多くい世代が自分たちに有利な制度を作って、その負担を減っている働く世代などに押し付けている社会保障制度などの格差をもたらす仕組みのことを指す。

先日6月8日にABEMA Primeで北海道当別町に国内二例目となる赤ちゃんポスト(ベビーボックス)が5月に設置されたことや女性活躍社会について様々な立場からの見解を観ました。

"価値観"と"働き方"という大きな構造から変えていこうとする動きはとても大切ですが、時間がかかります。

番組の中で話し合われていることはその通りだなと思う面もあれば、結婚した男女(夫婦)が子育てを担うという現状の延長を前提にされていることが目立った印象でした。

私は責任がない立場から言うだけなので社会の仕組み・制度を見直すことでも少子化(人口減少)の現状が少しでも良い方向に動き出すために、ここからは実現可能性などは全て置いておくとして、少子化対策の妄想を書き連ねていきたいと思います。

(政策実現や予算を考えるのは私の仕事ではありません。)

子ども一人生んだら1000万円、二人生んだら2000万円など竹田恒泰やひろゆき氏が冗談めかして言っていたそれも試しにやってみることも良いと思いますが、もう少し現実的な話を私はしたいと思います。

分割216回(18年)払でどうでしょうか?

たとえば産後に女性が仕事復帰をしようとする場合にまずぶつかる保育園の待機児童問題があります。

少子化が進む社会で保育所を増やす、保育士を増やすこととは矛盾があると考えます。

箱ものは少子化対策が失敗に終わった時、無駄になる可能性があります。

介護施設に転用する幼保・介護一体型ならともかくですが。

女性が仕事に復帰したい理由にもよりますが、実現可能性は置いておくとして保育所・保育士を増やすのも方法ではありますが、育休期間を1年(延長で2年)ではなく最初から3年間にしてしまうことで待機児童の問題はほぼ解消します。

何故なら待機児童の問題は0歳児・1歳児など年齢毎に定められた安全を確保するための保育士の数によって起きているからです。

保育士一人で世話ができる0歳児は3人までですが、1・2歳児なら6人まで、3歳児なら20人、4・5歳児なら30人までとなっています。

3歳児で保育園・幼稚園に入れませんということを私は寡聞にして聴いたことがありません。

希望すれば母親が経済的に国・社会から支援されて3歳になるまで子どもの傍にいられる社会。

仕事に早く復帰したいという人は保育所をお金を払って利用すればよいと思いますし、そうではない子育てを自分でしたい人はこうした育休制度で子どもの傍にいることも選べるようにしてはどうでしょうか。

そもそも論ですが、一般的に女性が出産に踏み切ることは配偶者などの協力が十分でなければ肉体的、精神的だけでなく経済的にも難しいでしょう。

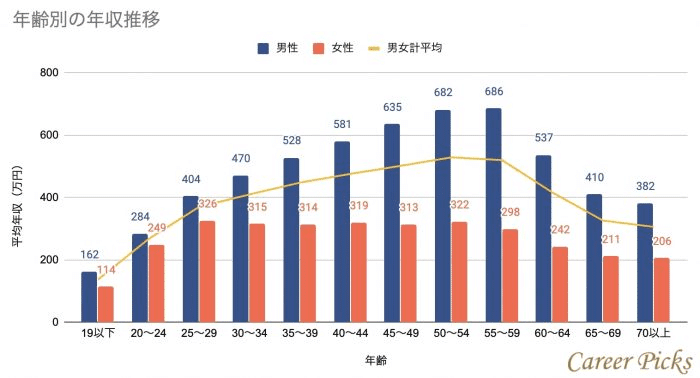

20代で年収200万円台の女性が、自分の人生に子どもが欲しいと思っても、相手はどこかで見つけてきたとして一人で産んで育てることはなかなか決断できるものではありません。

キャリアが中断すれば年収は上がらず、職場復帰して収入が横ばいならまだしも子どもを抱えて減収にでもなろうものなら大変ですから慎重にならざるを得ません。

親の所得が子の教育や生涯賃金の格差を生む「親ガチャ」論がありますが、そうだとしたらますます産もうとしなくなってしまうでしょう。

かといって多くのケースで婚活の対象となる同世代の男性の所得を観ても自分と変わらなかったり、昨今では男性の所得が女性よりも低いケースも決して珍しくなくなってきています。

結婚しても3組に1組は離婚するし、浮気するかもしれないし…とかまで考えると結婚は子どもを産む時期だけの仕組みに成り下がっている部分がある。つまり「夫婦」から「家庭」に変容できずに機能不全となって崩壊しているケースも考えられる。

この人は将来出世して稼ぎそうだとか、成長しそうだ、成長するように育てようなど未来に期待して投資をしない限りは一時の感情で人生を決めてしまうことになります。(私は「恋愛は憧れ、結婚は現実」だと思うので)別に恋愛結婚を否定しているわけではないのですが、むしろ羨ましいとさえ思う)

そしてその投資が上手くいけばよいですが、投資が株式でも人でも難しいのはそのリターンをいつ受けられるかが予測できない事にあります。(だからこそ夫婦の財産は共有されるという点がとても重要になってくる)

むしろ女性が男性が持っていない役割である、出産を司る存在であるからこそ、婚姻という制度は役割分担で成り立っていると考えます。

しかし少子化が深刻で、婚外子も増やしていきたい現状を考えるなら女性が出産を希望した場合には結婚をしていないとしても生み育てることが十分に社会的に保障されるべきだと考えています。

つまり男性(の収入)や結婚という制度に頼らなくても子供を産んで育てることができる社会を作っていくという意味です。

子どもにとっての父性の役割の大事さは言わずもがなですが、それであれば母子家庭で育った子供は全員未熟なのか、父子家庭で育った子供は全員母性が欠落しているのかなどは置いておくとして。

これはこれまでの結婚・出産の夫婦を否定するものではなく、それもアリだけど、これもアリだよねと選択肢を広げていく考え方です。

こうした考えのもとに、育休における所得補償を国・自治体が制度として社会的に支援することは格差是正につながる一つの取り組みでもあると思います。

現在は会社勤め(雇用保険・健康保険)であることが育休を受けられる条件になっていますが、妊娠・出産を機に退職をして国民健康保険に加入する人もいます。

せめてこうした国民健康保険の妊婦にも休業前所得の66%(現在の育休手当水準、期間1年)、会社勤めの方ならせめて育休手当を80%くらいにまで引き上げ、期間は前述の理由から3年間、この間は社会保険料負担の免除も受けられるようにするために健康保険・雇用保険から社会全体で出産をする妊婦を支える独立した制度として抜本的に見直すべきではないでしょうか。

(段階的に効果があるようであれば期間や補償率を見直していけばいい)

最後に子育て世代が最も心配しているであろう大学進学費用の高騰化ですが、今の大学は学ぶべき価値がある大学は殆ど日本にありません。

このため大学教育改革が大前提ということを念頭にして書いていきます。

多くの大学生たちはアルバイトをしています。

遊ぶ金は自分で働いて稼げばいいと思いますが、生活をして行くため、授業料などの学費のために働いている人たちも少なくありません。

大学在学期間中の最大6年間(大学院を含む)のベーシックインカム(BI)を月額10万円を上限に給付してはどうでしょうか。

極論を行ってしまえば生活保護と同水準くらいは学生に給付してしまえばいいのにというのが個人的な意見です。(但し、海外に就職するなら返済要)

実際にデンマークなどは学生に実質的なBIを給付しています。

また学費についてはかつて日本で教員不足の時代に、教員に適用していたような〇年間その専門職で働いた場合には返済免除になる仕組みの奨学金を、これから人材を増やしたいと考えているジャンルへ導線を引いてはどうでしょう。

またこのBIや奨学金には年齢制限を設けず*、社会人が学び直しの機会を得ることも可能な制度として構築されるとより理想的ではないでしょうか。

(但し、重複受給となってしまうため年金受給者等を除く)

これらを全て2025年までに実現できたとして日本の合計特殊出生率は現在の「1.30」から希望的には「1.50」くらいには回復してほしいところです。

しなければ日本は世界の先進国で最初の"衰退途上国"になります。

誤解がないように改めて言っておきますが、欧米先進国も同じ轍の道を歩んでいます。日本よりもただ高齢化の歩みと少子化が移民等の受け入れでやや遅かっただけです。2030年代には欧米が順々に日本の2010年代の状況に近づくことになっていきます。

将来の出生数予測、このままだと…

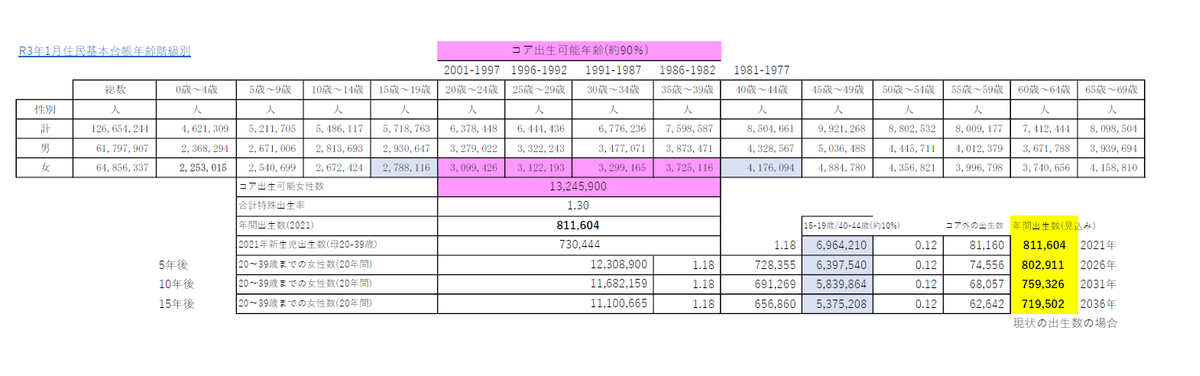

令和3(2021)年1月の住民基本台帳に基づく年齢別・男女別の人口(5歳刻み)から、20-39歳までの女性人口における出産を90%、15-19歳と40-44歳をコア外で10%とした出生率から現在の合計特殊出生率「1.3」が仮に横ばいだったとして5年後、10年後、15年後に出生数がどのようになるのかをExcelで試算しました。

簡易計算ですので誤差があることはご了承ください。

たとえば現在の出産可能年齢の中心はピンク色の部分です。

合計特殊出生率「1.30」は生む人も生まない人もいるが、国または地域全体で女性が生涯に何人の子どもを生涯で出産するかを示しています。

この「1.30」をコア出生可能年齢の90%とコア外の10%に分解して、コア出生可能年齢の出生数を「1.18」(20-39歳までの20年間)としました。

15-19歳・40-44歳までのコア外の出生数と合計「1.30」になるように「0.12」(10年間)とします。

この「1.18」と「0.12」が、5年後にコア出生可能年齢に移行する女性人口とその時の15-19歳・40-44歳の女性人口がズレますのでそれを計算。

すると現在と同じ水準の合計特殊出生率の場合には2021年811,604人、2026年802,911人、2031年759,326人、2036年719,502人と減り続けます。

既にコア出生可能年齢は団塊ジュニア世代の次の世代へ移行していますので分母となる女性の数が絶対的に減っていくのですから当然です。

この内のおおよそ半分が将来の出産をする女性ということになります。

(ここで半分になるので、人口減少は間違えた政策を打つとどんどん坂道を転げるように加速していってしまう)

さて、この表の数字を少しいじってみます。

「1.30」をたらればですが、「1.50」まで回復した場合に将来生まれる子どもの数はどれくらい増えるのでしょうか。

ちなみに「1.50」未満を超少子化と呼び、日本で最後に1.50以上の水準だったのは1994年(平成6年)、現在のコア出生可能年齢の中期にあたります。

(つまり28年間、国はこの問題を棚上げし続けてきたうえに解決策を前に進めることが出来なかったことになる)

「1.50」を90%のコア出生可能年齢とそれ以外(15-19歳・40-44歳)に10%で分けるので「1.37」となります。

不妊治療の技術が進歩と不妊治療の保険適用を利用する人が増え人口をゆるやかにでも押し上げると期待して、5年ごとに「0.01」ずつコア外の出生数を押し上げるとしました。

けれど晩婚化や少子化がよりゆるやかに進むとしてコア出生可能年齢に対する出生率は「1.37」「1.36」「1.35」と5年毎に下げています。(つまり不妊治療の効果と相殺)

数字にして「1.30」と「1.50」と僅か0.2の違いですが、人口に与える影響は無視できません。

何しろ文字通り分母となる人口がこのコア出生可能年齢だけで5年後に123万人いるため2026年の出生数は92.6千人、2031年87.6万人、2036年82.9万人と現在より微増して現在の出生数並みを14年後に維持していることがわかります。

この統計を取って改めて気づいたことがあります。

それは男性の方が女性より若干多く生まれているらしいということです。

(誤差の範囲とも言えるが)

自然の摂理に従うのであれば、こうした人口減少が危ぶまれる時代には女性が生まれることが増える現象が起きてもおかしくないのですが、どうも人間はこれに危機感を本能的に感じていないのか、うまく作用していないのかもしれません。

確かに草食系や絶食系などあまり肉欲にハングリーなイメージの若者は減ってきているのもそうした現れでしょうか。

他国の少子化対策と反省からも学べ

さて、平成初期の本格的な人口減少から具体的に十分効果的な少子化対策が打てていない以上は今までと同じことをやっていてもじり貧です。

特定不妊治療がこの春に保険適用になったことを皮切りに、医学(科学)の力で少子化の解消に貢献することはできないのでしょうか。

例えば2人以上の子どもを望んでいる女性にとって産休や育休を何度も取ることは仕事のキャリアが中断し、経済的な側面でも不安定になるリスクがあります。

仮にですが最初から双子で出産をするなどの多産を医学的に手伝うことは可能なのでしょうか?

自然妊娠における双子の新生児数は世界で2.4%、42人に1人という割合です。

しかし1978年に体外受精の技術が確立し、試験管ベイビーと呼ばれた赤ん坊は40年間で世界に800万人生まれました。

出産をする女性の身体などへの配慮は十分に行われる必要があるとは考えますが、韓国などではそうまでしても少子化を食い止められないほどの人口減少に陥っています。

少子化対策にこれ一つで解決するという方法がないように、上手くいっていない国でもどういう取り組みをしているか。

何故、その制度や仕組みが生まれたのかの背景を理解し、そこから一つでも学び、日本で活かせそうなアイディアや政策があれば積極的に取り入れていく必要があるのではないでしょうか。

こうして観ると国全体として少子化対策が上手くいっているかどうかは様々な要因が影響しますので一概に言えませんが、働き方や子育ての仕方などに大きな変化をもたらす政策、打てる手というのは世界各国の例を参考にするだけでも無数にあるように思えないでしょうか。

またハンガリーの政策も効果のほどは兎も角、執念は感じますね。

日本も試しに10年くらいやってみてはどうでしょうか。

世界的な少子化の今こそ考えたいこと

最後にとても有名で私が個人的に好きな動画をご紹介します。

架空の求人を装ってオンラインで説明会をした様子を撮影したものです。

こんな仕事に皆さんは付きたいと思うでしょうか。

ここに私は世界が取り組むべきもっともケアされてこなかった問題、まさに今世界中が直面している問題に対する取り組むべきことが隠れていないでしょうか。

またこう言っては元も子もない話ですが、国連が、欧米が、地球温暖化が、脱炭素が、SDGsが、インデックス運用が…国際的な取り組みをすべて無視しろという話ではありませんが、自分たちの頭でも少しは考えるということをした方が良いと思います。

一人一人が出来る事は小さく限界がありますが、ルールを作ってそこにはめていくことで支配するヨーロピアン・ルールにいつまでも付き合っていると振り回されるばかりではないでしょうか。

綺麗ごとには抗いがたいものですが、それによって搾取されるのはご免こうむりたいものです。

おまけマンガ

※ジョークマンガですよ。

ここから先は

WITHOVER NEWS(定期購読)

顧客・セミナー受講生および金融経済”教育”を本当に学びたい方のために毎月1回程度配信しているメールマガジンです。当該対象以外の方向けに過去…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?