Ⅲ:ビデオゲームの夜明け~任天堂とゲーム産業の歩み【回復期】⑬

前回までは花札・かるた・麻雀・トランプなど娯楽に携わる事業を展開していた京都の娯楽関連企業『任天堂』が、ビデオゲームへの本格参入を果たすまでの大まかな背景を創世記の世界のビデオゲームの登場と共に紹介ました。

ご興味がある方は是非、これら過去の記事もご参照ください。

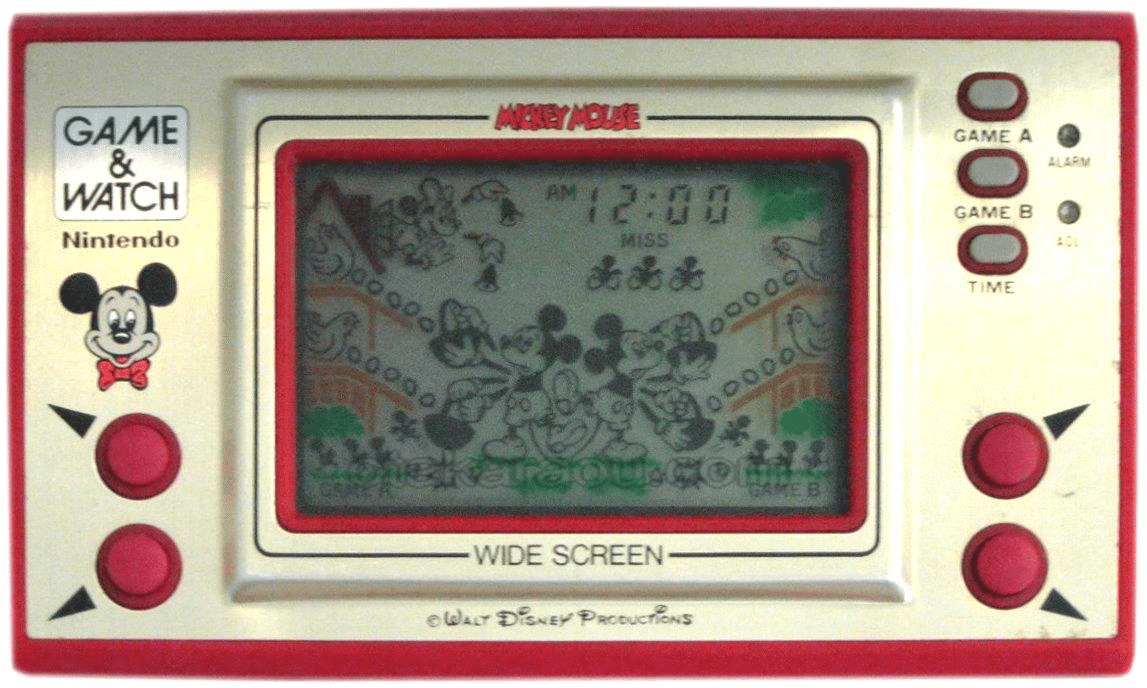

任天堂は1980年、横井軍平率いる開発チームがゲーム&ウォッチ(GW、販売価格5,800円)を発売。

なんと日本国内だけで1287万個、海外での販売も合計すると4340万個というまさに社会現象とも呼べる空前の大ヒットとなります。

ゲーム&ウォッチはその後日本国内では1985年まで発売がされ、海外向けでは1991年の『マリオジャグラー』まで続きます。

1982年に発売されたゲーム&ウォッチ マルチスクリーンで家庭用ゲーム機のその後の操作性の基本となる十字キーが搭載されます。

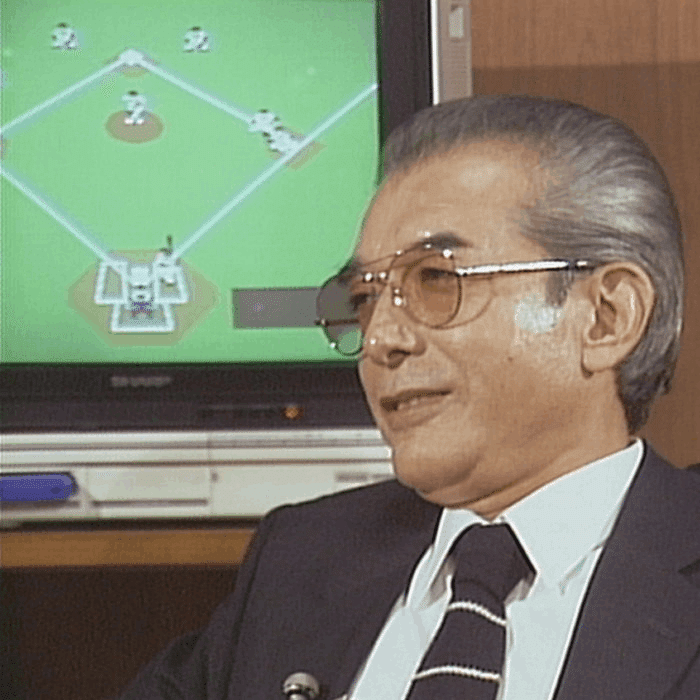

ゲーム&ウォッチの大ヒットによって山内博社長が様々な事業に手を広げすぎて背負っていた借金約70億円全額を返済完了。

返済をしても尚40億円ほどの黒字となり同社を一躍高収益の優良企業へ転身を果たしました。

そしてこの黒字を即座に次の商品開発に向けて再投資を行い、家庭用ゲーム機の第三世代ファミリーコンピュータ(FC、ファミコン)を世に送り出します。

ファミコンが発売された同1983年、アメリカではアタリショックが起きビデオゲーム市場が崩壊。

それを日本で観ていた山内博はその原因を「つまらないゲームを野放しにしたツケ」(粗製乱造)と鋭く冷静に分析。

ゲーム機本体(ハードウェア)だけでなく、ゲームソフト(ソフトウェア)そのものも品質を一定以上に保つことの重要性を認識します。

そして1982年、ATARI社がAtari2600(8bit、16色カラー表示)の後継機として世に送り出した家庭用第二世代ゲーム機Atari5200(8bit、256色カラー表示)の販売価格250㌦(当時の日本での販売価格24,800円)でした。

更に同時代(1983年)には、もう一つのビデオゲームの市場だったコンピュータゲームで多くの企業から互換機が登場していたマイクロソフト社とアスキー社による共通規格のMSXがありましたが販売価格50,000円。

後にカシオPV-7(1984)やPanasonic MSX2FS-A1(1986)などの販売価格29,800円~なども参入、発売開始されますがこちらはBASICやC言語などプログラミングや音楽もできるコンピュータとしての側面も大きく、拡張性や汎用性も高く、ゲームだけに特化して子どもでも遊べる任天堂が発売開始したファミリーコンピュータはほぼ原価の14,800円で市場に投入されます。

任天堂はこの立ち上がったばかりのビデオゲーム市場において、ジレットの替え刃(消耗品)というビジネスモデルを応用。

ゲーム機(ファミコン)本体は安く売り、ゲームソフトで利益を上げる手法を選択しました。

そしてゲーム機本体がある程度普及するまでは自社開発の面白いと自信があるゲームソフトを市場に投入してけん引します。

そこでボウリング場やビリヤード場などの片隅に設置されたアーケードゲームで既に人気だった同社の「ドンキーコング」や「マリオブラザーズ」などをファミコンへ移植して市場に投入。

ゲームソフト本体は5,800円とゲーム機本体の価格のおよそ3分の1と高額ですが、これは任天堂にとってソフト販売の利益率が大きいことを意味していました。

そしてサードパーティー製のゲームソフトはハドソン・ナムコ・ジャレコ・カプコン・タイトーなどアーケードゲームで既にヒット作を生み出した実績のある大手企業にだけに当初は製造ライセンスを認めます。

(セミ・クローズド型。徐々に中小メーカーや新興メーカーにも解禁)

ファミコンは1983年7月15日に日本で発売が開始されると半年後のクリスマス商戦を境に急激に売り上げを伸ばし、1984年末までに200万台を超える超ヒットとなります。

ファミコンは1991年に生産終了。新型ファミコン(AVファミコン、ニューファミコン)が登場するまでに日本だけで1,935万台、全世界で6,191万台を出荷。

ゲーム機本体が売れるとゲームメーカーも安心してソフト開発が出来ます。売れるためには、遊ぶために必ず必要となるゲーム機本体がある程度普及していることが前提だからです。

加えてファミコンはご存知の通りゲーム&ウォッチなどの当時主流だった1つのゲームしか遊べないものではなく、ゲームカートリッジ(カセット)を交換すればまた別なゲームが遊べます。

ここでアタリショックからの教訓を活かし、ゲームカセットは任天堂への生産委託方式が活きてきます。

ゲームを入れる専用ROM1本あたり2,000円の前払い方式、任天堂に最低1万本の発注からとすることでコピー商品の排除とゲームソフトの市場供給量のコントロールを行います。

任天堂は前払いでお金を受け取っているので赤字にならないプラットフォーマーとしての優位性を活かしたビジネスを消費者だけでなく、ゲームメーカーにも展開。

そして利益はゲームソフトが売れれば売れるほど後から後から入ってくるビジネスモデルを確立することに成功します。

1985年、任天堂「スーパーマリオブラザーズ」681万本(国内販売本数)。

1986年、「プロ野球ファミリースタジアム」(ナムコ)205万本。

1986年、「ドラゴンクエストⅠ」(エニックス)150万本。

1988年2月、『ドラゴンクエストⅢ』380万本(日本国内のみ)の発売日には学校をサボって並ぶ学生たちの姿が社会現象として取り上げられます。

1985年、ビデオゲームに対して冷え切っていた北米市場へ日本国内向けのファミコン本体をベースにしつつ、ローカライズ(地域適合化)されたNintendo Entertainment System(NES)を投入。

ファミコンは当初日本国内、そして発売翌年からはアジア地域へ輸出販売がされました。

しかし、非ライセンス品や海賊版ソフトなどが氾濫しいていた反省からカセットの形状また端子数(60ピン→72ピン)なども日本国内のファミコンと変え、10NESと呼ばれる海賊版対策チップ(ソフトには回路)も導入しました。

またアタリショックの記憶が覚めない時代だったことからもこれまでのゲーム機と異なるという事をアピールする斬新な筐体デザインを採用。

冷めきっていた北米のゲーム市場を復活させることに成功します。

1996年にはATARI社がゲーム市場からの撤退をしたこともあり、2001年にマイクロソフトが『X-BOX*』を投入するまで日本製ゲーム機は北米を事実上占拠します。

FCと同時代のライバル機たちと次世代機開発

1983年7月15日、任天堂のファミリーコンピュータと同じ発売日にアーケードゲームの雄セガからも家庭用コンピュータ『SC-3000』が販売価格29,800円で発売開始。

また同日『SC-3000』をベースとした家庭用ゲーム機『SG-1000』も発売開始されました。販売価格はファミコンと同じ15,000円で販売。

翌1984年7月、エポック社から第三世代(8bit)ゲーム機『スーパーカセットビジョン』(販売価格14,800円)が発売開始。

性能的には後発なだけありFCよりも高性能な面もありましたが、目玉となるゲームソフトが毎月1本ずつ程度リリースされ、全30本が発売されます。

豊富なアーケードゲームを抱えるセガや、積極的なサードパーティー展開を推し進めて新たなヒットコンテンツを生み出し続けた任天堂の後塵を拝すことになり、エポック社は事実上の撤退。

そのセガからマイナーチェンジの『SG-1000Ⅱ』を経て1985年10月、第三世代(8bit)ゲーム機『セガ・マークⅢ』(販売価格15,000円)が登場。

ファミコンでの描写では表現したいものに限界を感じていたハドソンは1987年10月にマイコン(ホームコンピュータ)の開発で国内有数の実績があるNECと提携して開発した『PCエンジン』(16bit)も販売価格24,800円で発売開始されます。

1988年にはゲーム周辺機器として世界初のCD-ROMドライブを搭載したCD-ROM2(ロムロム)が登場し、カセットROM(数100KB)よりも圧倒的な大容量(540MB)を実現します。

*CD-ROMユニットだけは音響機器扱いで物品税(後の消費税)が掛かった。

CDの大容量を活かしたTVのようなアニメーション、キャラクターのセリフはボイス入りやCD音源のサウンドなどゲームの表現が大きく飛躍しました。

1988年10月、セガからはCD-ROM対応の16bitの『メガドライブ』(販売価格21,000円)で発売開始。

こだわりの拡張性によってとんでもないことに…(笑)

しかしソフトのクォリティが一定以上でゲームメーカーを巧く囲い込んだ任天堂のファミコンは売れ続けました。

1989年には任天堂の売上高は2,900億円を達成。ファミコン発売開始から5年で売上・利益を共に4倍以上にしました。

そして任天堂はそれらの収益も次へ向けて再投資。

1987年時点で開発中のモデルが2つあることが公表されました。

元より「50歳を過ぎたら好きなことをやる」と公言していた横井軍平(当時48歳)は任天堂への置き土産としてアイディアを練っていたゲーム&ウォッチの後継機となる『ゲームボーイ』を1989年4月21日に国内で発売開始。

また北米でNESの大ヒットの時期と重なったために半導体を十分確保できず、もう一つの開発モデルの発売時期を見直すことになります。

そして満を持してファミコン(8bit、52~56色)から16bit、32,768色となった第4世代家庭用ゲーム「スーパーファミコン」(SFC)を1990年11月21日に販売価格25,000円で発売し、ビデオゲーム市場の確固とした土台を確立します。

開発において大切なのはハードか?ソフトか?

ゲーム機本体は安く売って、ソフトで稼ぐビジネスモデルが任天堂の躍進を支えた大きな要因であることは疑いようがありません。

しかし、それだけでは十分に目の肥えた消費者を引き付けることはできません。

魅力的なハード、ソフトの両方を開発して市場に送り出すことが出来なければファミコンは十分な浸透をすることはなかったでしょう。

そこで任天堂が行ったのが、トヨタと同じ共同開発体制を敷きました。

ファミコンの開発期、任天堂はカスタムプロセッサの開発をリコーに依頼。

(カラーテレビゲーム15などの開発で携わった三菱電機の担当者だった浅川氏、八木氏がリコーへ転職した縁で、リコーが任天堂の半導体製造を手伝うことに)

これはおいそれと他の企業が真似をすることは難しく、最低でも100万台以上売れないと採算が取れないというある種のギャンブルでした。

またファミコンのライバルでハドソンと提携をしたNECによる『PCエンジン』は、国内パソコン市場の急成長によって半導体製造はひっ迫していて、まだ立ち上がったばかりのビデオゲーム市場に大量にカスタムプロセッサを卸すことができませんでした。

しかし生まれながらの遊び人、山内博はこの賭けに勝ったのです。

またゲーム機がどんなに良くても、それをけん引するキラーコンテンツ、ソフトが充実しないことには、後に続くゲームメーカーも現れません。

しかし任天堂にはそれを支える人材と、アーケードゲームで社内には人気ゲームの開発土壌がありました。

また消耗品ビジネスにおいて、知財・特許を如何に海賊版などから守るかは肝でした。

そこで任天堂の社内には「最強の法務部」が設けられ、数々の訴訟で勝利していく様はジレットの勝利の方程式と同じでした。

そしてゲームの流通をコントロールしつつ、価格を保つために任天堂本体とは別に全国の玩具店やゲームショップ、家電量販店への卸問屋をまとめた「初心会」を設立します。

一方で任天堂の勝利の方程式の一翼を担った初心会ですが、ゲーム市場が活性化する中でカセットROMでの追加生産は非効率で時間がかかりすぎてしまい、中古ゲームという卸問屋の影響力外でのビジネスが全国に広まったことなども重なり1997年に解散。

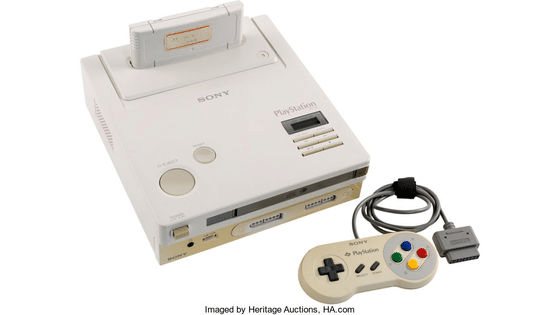

一方で、スーパーファミコンの次世代機(32bit)として任天堂とタッグを組んでゲーム機開発をしていたソニーとの共同開発は途中解消。

任天堂とソニーはそれぞれに独自開発を進めていくことで袂を分かつことになります。

そして任天堂から次世代機としてNITENDO64やゲームキューブが登場する頃、世界のビデオゲーム市場をかっさらったのはソニーのプレイステーション(PS)の方でした。

独壇場を崩した次世代機開発競争とその意外な勝因

1993年には北米でエレクトリック・アーツ(EA)が開発した32bitのゲーム機3DO REALを松下電器が日本国内では1994年3月に54,800円で発売します。

任天堂がファミコン・スーパーファミコン、またゲームボーイから必勝パターンとして取り組んできたカートリッジの生産委託方式ですが、スーパーファミコンのソフトカートリッジは平均10,000円近くして、子どものお小遣いではなかなか容易に手が出る金額ではなくなっていました。

ここに3DO REALは次世代メディアと呼ばれ音楽などで採用が始まっていたCD-ROMを採用して攻勢をかけます。

CDは生産工程がカートリッジROMよりも簡単で、既存の音楽など大量に流通させることに向いていた上にコストを抑えることが出来ました。

(カセットテープなどもデータ保存用として用いられてきた歴史を考えれば想像しやすい)

更に松下電器が販売元となることで、全国のナショナルショップ*へ流通させることもでき販売は盤石と思われていたのです。

*白物家電をナショナル、AVなど黒物家電をパナソニックとブランドが分かれていた時代です。2008年にブランド統合されて今日に至る。

しかし日本で3DO REALが発売開始された半年後、同年11月にはセガから同じく32bitでCD-ROMをメディアとしたセガサターン(HST-3200、販売価格49,800円)も発売開始されます。

しかも1994年12月3日には矢継ぎ早にソニーから32bitのプレイステーションが39,800円で発売開始されます。

これに対抗してセガサターンは半年間限定の5,000円引きを行いますが、半年後にはプレイステーションに押されている状況を鑑みて更に5,000円引きとしてプレイステーションと同価格で戦うことを余儀なくされます。

しかしソニーにはグループ内にソニー・ミュージック・エンタテイメント(SME)を抱え、CD生産・流通に関しては一日の長がありました。

大量生産しないと採算が取れないカートリッジROMと異なり、少量生産が即座にできるCD-ROMは在庫を大量に抱えるリスクが低く、任天堂のゲームソフトが当時の商習慣と同じく商社を経由して玩具店・ゲームショップ・量販店に納品されていましたが、ソニーはミュージックショップへの流通と同様にお店に直接納品をする方式を採用。

PSのゲームソフトが平均5,800円ほどの比較的低価格で販売ができたことで他社や次世代機の発売が遅れていた任天堂からのゲーム市場を奪うことに成功したと今日では評価されています。

ライバル機との競争でもソニーが持つ流通網が大いに活躍します。

3DO REALは傘下のナショナルショップへゲーム機として並べても販売店で他の家電製品などを観に来た消費者に十分に認知されることはなく、ビデオゲームを買い物求めるユーザーが足を運ぶ主戦場は当時ゲームショップと家電量販店でした。

しかも3DO REALはEAなど海外ゲーム*が主流で、よほどのマニア以外はなかなか興味を示すことがありませんでした。

*アダルトゲームなども3DOは容認された。尚、AV的なものではなくポルノのような静止画や動画、ゲームセンターなどにある脱衣麻雀などのようなものが多い。マルチメディア機の性能の無駄遣い…

加えて任天堂はATARIショックから学んだ粗製乱造を避けるため、クォリティー審査を厳しく行っていました。

一方でこれではなかなかゲームソフトが沢山流通しない(任天堂の牙城を崩せない)と考えたソニーはクォリティのハードルを下げ、任天堂のおよそ1/10程度でゲーム開発が出来るよう開発環境の支援なども行います。

初代プレイステーション発売開始を半年前に控えた夏時点でPSへの参加に手を挙げたサードパーティーは200社を突破するなどコンテンツの充実によって他ゲーム機との差別化を計っていきます。

ソニーは正にキャッチコピー「全てのゲームは、ここに集まる。」を体現

更に積極的なCM展開と他社の追随を許さない量産化と半導体性能などの向上によって段階的なハードの値下げを行い、1995年7月29,800円、1996年3月24,800円、1996年12月19,800円、1997年11月には18,000円と発売当初の半額以下に。PS2発売前年になる1999年には15,000円としました。

またライバル機とされたセガサターン(HST-3210、部品や基板を改良した)も断続的な値下げを行い、1995年6月34,800円(12-1月期には更に5,000円キャッシュバックを実施。店頭値引きを含めると実売24,800円)。

1996年3月には後期型(HST-3220、白サターン)を20,000円とPSに先手を打って価格競争を繰り広げました。

セガサターンというライバルがいたからこそ、初代PSの価格戦略は活きたともいえるかもしれません。

加えてCD-ROMの生産コストの低さを活かして体験版ROMの配布なども各社が積極的に行いました。

ユーザーの「もっと遊びたい」をくすぐった戦略は見事に功を奏し、ファミコン発売以来の任天堂の独壇場をソニーは崩すことに成功します。

任天堂も開発を中断していた訳ではありません。しかし共同開発先だったソニーとの提携解消が尾を引き、次世代機の開発には遅れを取っていました。

遊びの天才:横井軍平、最後の置き土産

ビデオゲーム市場においてもはや任天堂の独壇場となりつつあった1980年代ですが、同社がスーパーファミコン(略称SFC、16bit、1990)の次世代機ニンテンドー64を発売したのは1996年6月になってから。

任天堂はその間、スーパーファミコン・ゲームボーイの後に1995年7月に横井軍平率いる開発チームが次世代ゲーム機として立体映像(3D)でゲームを楽しむという全く新しいゲーム機を開発・発表しました。

その名も元祖VRゲーム機と呼ばれる『バーチャル・ボーイ』(略称VB)です。

今観ると完全にアレですね(笑)

PSVRまたはOculus Questなどのヘッドマウントディスプレイ(HMD)装着型デバイス。

ゴーグルを覗いて視える左右異なった映像によって立体的に見え、かつ没入感を得られるという未来的発想!!

1994年発表当時は販売価格19,800円で初年度300万台、ソフトは1,400万台としており、発売延期に伴って販売価格を15,000円に下げて発売開始。

これは大ヒットすると絶対の自信を持っていた横井軍平でしたが、しかし豊かな色彩という刺激的なゲームに慣れ始めていた子どもたちにとって赤黒二色カラー画面の、ゲームをしている人にしかその楽しんでいる様子が分かりづらいVBは殆ど見向きもされませんでした。

VBは全世界で135万台*余り(FCの総販売台数の僅か2%)しか売れず、大失敗。

*FC6,191万台、SFC4,910万台、セガサターン926万台、初代PS1億240万台

時々、時々定期的にやってしまう大ポカをこの大事な局面で任天堂はやってしまったのです。

(山内博はVRの販売不振を失敗ではなく、挑戦として評価していたという)

また横井軍平の任天堂での最後の仕事は初代ゲームボーイから薄型・軽量・廉価を追求した『ゲームボーイ・ポケット』の開発となり、1996年7月発売開始(6,800円)。

据置型ゲーム機ではソニーなどに追いやられましたが、携帯ゲーム機ではセガのゲームギア(1990年10月発売、カラー画面)の10倍以上の販売台数を達成していたゲームボーイの廉価版を出すことで売上・収益をなんとか確保します。

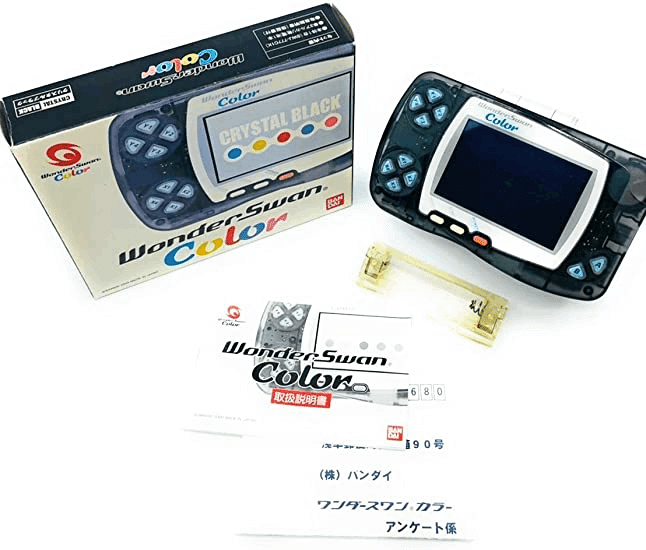

1996年を持って任天堂をビデオゲームメーカーへ大変身させた横井軍平が退職。

1997年に株式会社コトを自身で起業して、ワンダースワン(1999年3月発売。発売元はバンダイ)の開発に着手します。

しかし独立から約1年後の1997年10月4日、北陸自動車道(上り)で友人の運転する車が軽トラックに追突する事故に遭い、軽トラックを動かそうと車外に出たところを後続車に跳ねられ搬送されますが、その日のうちに56歳で逝去。ゲームの完成とそれを遊ぶ子供たちの姿を観ることが叶わず、本人にとっても無念の最期となってしまいました。

PS、サターン…第5世代ゲーム機競争の決着

32bitを飛び越え満を持して任天堂がSFC以来のおよそ6年ぶりに据置型ゲーム機として第5世代ゲーム機「NINTENDO64」(25,000円*)が1996年6月、発売開始されます。

*同時期の初代PSが24,800円で販売されていた。

EA・Panasonicの3DO REALはこの時すでに撤退(1995年末)。ライバル機とされたセガサターンや発売したばかりのNINTENDO64の毎月10倍近い販売台数を叩き出し続けるプレイステーションにもはや追いつけるはずもありませんでした。

尚、セガのゲーム機は関税の関係でブラジルで大人気となり、任天堂・ソニー・マイクロソフト以上に高シェアを2010年代まで維持することに(笑)

1997年1月に『ファイナルファンタジーⅦ』がコンビニ(デジキューブ)でも発売された同月、ビデオゲームの日本におけるもう一つの大人気RPGシリーズ『ドラゴンクエスト』の最新作をニンテンドー64ではなく、プレイステーションでの発売することを決めた当時のエニックス社長はこう語っています。

「ドラクエシリーズは、もっとも普及しているハードで発売するというスタンスを堅持してきました。ですから、現在もっとも普及しているプレイステーションで発売することにしました」

尤もドラクエ7は発売遅延、延期を重ね続け2000年8月まで発売されることはなかったのですが。(PS2は2000年3月発売開始)

これによってプレイステーションは第5世代ゲーム機の覇者となり、そしてゲーム市場を巡る競争は更に次世代機、PS2やX-box、ドリームキャスト、ゲームキューブなどが競った2000年を前後に登場したネット接続時代の到来となった第6世代ゲーム機へと主戦場を移し、さらに大戦国時代に突入。

そしていよいよ窮地に追い込まれた任天堂の山内博三代目社長は創業家以外から初めて社長のバトンを一人の男に託したのです。

続く(かも…)

ここから先は

ALL Collect

お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?