世界の時価総額ランキングTOP50から遂に日本企業が消滅した話と今さら聴けない米国大統領選挙2020の争点

2016年8月8日に天皇陛下から譲位の意向が示され、慌ただしく国会で譲位に伴う特別法『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』が2017年6月9日に成立しました。

※2019年4月1日に「元号を改める政令」が公布され、新元号が発表されました。

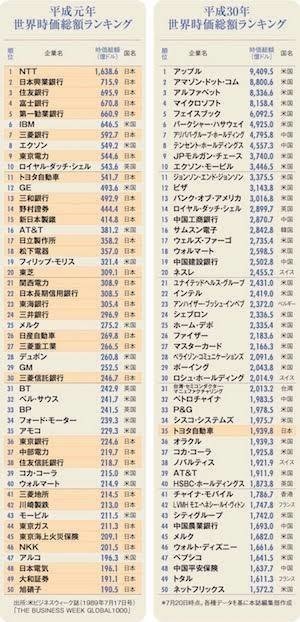

“平成”という時代を振り返る特集があちこちで組まれ、多くの日本人が約30年という時代の移り変わりをノスタルジーを持って感じる中で2018年8月、ダイヤモンドが特集した平成元年(1989)と平成30年(2018)の世界の時価総額ランキングTOP50はこれまで株式市場の動きに関心の薄かった多くの日本人にもいよいよ、とうとう、遂にという危機感を刺激しました。

世界第2位の経済大国”東洋の奇跡”と称され、この世の春を謳歌していた戦後昭和の復興、高度経済成長時代。

GHQが撤退した1952年以降の平均経済成長率はオイルショックや円高不況などの時期を均しても7~8%に到達するほどで、これがバブル崩壊直前の1989年末までの約40年続いたことを考えると正に驚異的な成長と言えます。

(中国の経済成長率は2000年からの20年で年平均にすると10%ほど、ここ最近は7%台やそれ以下になっているともいわれている)

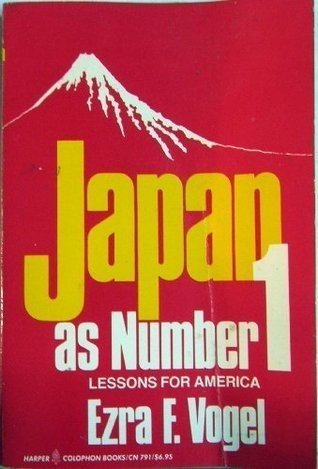

五輪不況、二度にわたるオイルショックや円高不況を経験しても尚も力強く成長を続ける日本経済を見てハーバード大学で社会学の教鞭を取っていたエズラ・ヴォーゲルの著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン~アメリカへの教訓』(1979)は大ベストセラーとなりました。

ヴォーゲル氏の著書によるアメリカへの警告と教訓(日本人としては嬉しいような複雑な気持ちにさせる副題ですね)は、世界でもトップクラスの識字率、読書量は当時のアメリカ人と比べて2倍、人口に対する新聞発行部数の多さ、数学はイスラエルに次ぐ世界第二位で基礎研究にも多くの予算や人が従事という日本人の勤勉さに着目し、当時の通商産業省や大蔵省らの官僚が国民を巧く誘導した政策により高い成長力を実現できたと評価しています。

その後も日本は80年代初頭に再び訪れた円高不況を乗り越えて、1986年からバブル経済に突入し、いよいよアメリカに追いつく寸前まで迫りました。

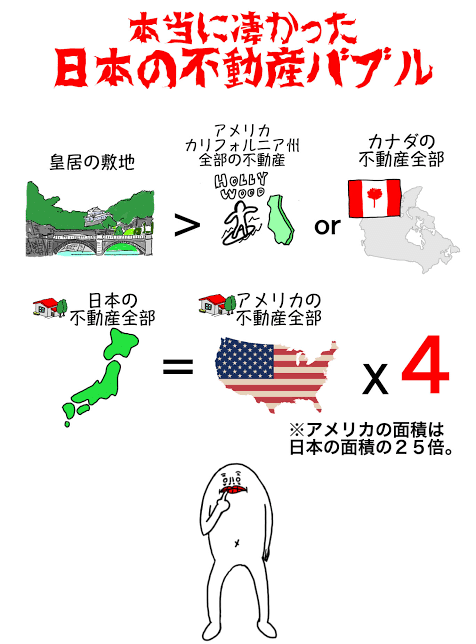

日本中の不動産を売れば、国土面積25倍のアメリカ合衆国中の不動産が4つ買えるとまで言われた日本経済。

その最盛期、山の頂点だったのがまさに平成元年(1989)でした。

足元の山を登るのに夢中で、そこがどんな景色や場所なのか考えずにいつまでも今までのように真面目に勉強して、官僚の言う通り坂を登り続ければもっと豊かになると信じた日本人が多かったのかもしれません。

まさか今が山の頂上で、その先が転げ落ちたら這い上がれないほど切り立った崖だとは気づかずに。

年号が昭和から平成に変わった年の12月下旬、東京証券取引所の大納会(一年の最後の取引)でつけた日経平均株価38,915.87円をピークに、1990年1月から株価は暴落を始め、その記録を遂に30年経っても更新することは愚か3万円台に帰ってくることさえありませんでした。

ダイヤモンドの特集では1989年7月の時価総額ランキングTOP50の内、32もの日本企業がランクインしていました。

30年後の2018年7月末時点での同ランキングで50位に日本企業はトヨタ自動車のみとなりました。

トヨタ自動車は日本の中で確かに最も時価総額の大きな会社です。次点となるソフトバンクグループ(SBG)を除けばNTTやNTTドコモ、本田技研などは単独企業としてはトヨタ自動車の半分以下の時価総額規模です。

このランキングから言えることは世界という市場を舞台に日本企業の相対的立ち位置である”存在感“がどうなっているかを示しています。

このランキングから約半年後の2019年1月、トヨタ自動車はこのランキングで42位に後退し、その他の日本企業は変わらずランク外にとどまっていました。

そして2020年7月末時点、遂にこの日が訪れてしまいました。

ランキング50位内からの日本企業の消滅…(2020年8月末時点ではトヨタ自動車は48位に復活したが…)

バブル崩壊後の日経平均最高値を更新したわずか半年後の2019年5月、日本自動車工業会の会見の中でトヨタ自動車の豊田章男氏は「終身雇用を守っていくというのは難しい局面に入ってきたのではないか」と発言。

この前月には経団連会長を務める日立製作所の中西宏明会長も「正直言って経済界は終身雇用なんてもう守れないと思っているんです」と記者のインタビューに答えていました。

日本企業は、いえ日本という国そのものがいよいよ閉塞感の崖っ淵に立たされている。そんな危機感のある会見、発言でしたが、大企業以外で働くほとんどの日本人は既に平成の30年間の大部分を閉塞感の檻に閉じ込められてきたのではないでしょうか。

ちなみに日本企業が消えたこの2020年7月末時点でのランキングは米国34社、中国7社(内1社は台湾)、スイス3社、フランス2社、サウジアラビア・ドイツ・韓国・インド1社でした。

加速したウィズ・コロナ時代の勝ち組とGAFAMの影響力

2020年は2月頃から新型コロナウィルスの蔓延によって世界中で都市封鎖(ロックダウン)や外出自粛、医療体制の逼迫など経済活動そのものが急ブレーキとなりました。

犠牲になった方もいる中でこう言っては怒られる方もいるかもしれませんが、その中でも健康保険制度に基づく医療体制の充実していた日本は、世界的には新型コロナによる直接の被害がそれでも少なかったと言えます。

コロナウィルスの検査や治療は2020年時点で公費で賄われるため実質の負担はほぼなく、むしろ多くの感染者ではない自粛した生活や労働環境の人が収入も減り、仕事を場合によっては失ったケース、つまり経済に与えた打撃の方がより深刻な問題です。

株式市場は2月半ばからヘッジファンドなど大規模な資金を運用する機関投資家などの利益確定売りと早いタイミングでの損切りによって下落が暴落を呼び、それに釣られて個人投資家や投資初心者が売りや積立投資の停止を行いました。

一方、新型コロナウィルスの脅威や感染防止のための方策を世界中が模索している中、各国政府の大規模な金融緩和や財政出動、失業保険の拡充などで経済を下支えしようと大放出を行いました。

これを今年ではなく、来年・再来年を見越した投資家たちや割安なタイミングと見た投機家と投機筋は買い漁り経済の実態とはこれまで以上に大きく乖離した株価をつけ、6〜7月にはほぼ元の水準を超えて一部の市場、業種や企業に偏って資金が集まるウィズコロナ時代の勝ち組、負け組が一層鮮明になりました。

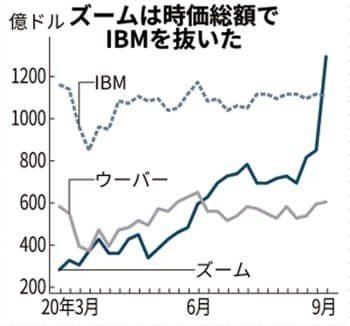

代表的なのはテレワークにより株価を上げたZoom、米国新興株式市場NASDAQへIPOで上場したのは2019年4月。上場時には9億3500万ドル(約1,020億円相当、1$=110円)だった時価総額は2020年9月23日時点で1,019億ドル(約10兆6,900億円、1$=105円)に到達。

2019年の米国IPO企業の中で最も期待されたUberは2019年5月に上場。ソフトバンクなどが筆頭株主となり約820億ドル(約9兆円)の時価総額となりましたが、高い成長への期待によって資金が集まった反面、赤字体質からの脱却時期の不透明感などからその後低迷。2020年9月23日時点で時価総額603億ドル(6兆3,315億円、1$=105円)となり、IPO時よりも価値を減らしています。

特にZoomにおいて注目するべき点は米国株式市場において時価総額はIT業界の巨人と呼ばれ、当時米国株式市場で圧倒的な存在感を持っていた自動車メーカーBIG3(GM・フォード・クライスラー)を脅かし"BIG I"(IBM一社でBIG3に匹敵する巨大成長企業)と呼ばれたIBMを追い越した点でしょう。

尚、インデックス運用が大好きな方へ朗報です。Zoomはダウ工業平均やS&P500には含まれていません。おめでとう!

インデックス運用を選ぶというのはそういう事でもあるんです。

(インデックス運用が基本的に思考停止していると思っているので)

買い物に出かけるのも控える…ということでひたすら米国小売業市況をけん引し続けているのがAmazonですね。アメリカではついにドローンによる配達のための航空認可まで取ってしまいました。

ステイホームの中、配達の人と会うのも避けたいという需要もありますもんね。日本ではどうなるの?えーと、航空法という法律があって勝手にこういうものを飛ばしてはいけませんって…

なんかセグウェイとか新しいモビリティが出た時にも、自動運転車が実用段階目前になった時にも同じように法律の壁が…(笑)

個人的にこれ、セグウェイ以上に魅力を感じたんですよねー。

公道で使いたい!(道交法違反だからあきらめたけど)

法律は大事です。日本は法治国家ですから。

でも法律が作られた時代と、現代とのギャップがね…。

そこは時代に合わせてスムーズに見直そうよ。既得権益がぁ…(涙)

PowerPointなどのOfficeシリーズを売り切りからOFFICE365(現Microsoft365)によるサブスクリプション型への切り替えもすでに数年前から本格化していたことも奉功して、コロナショックによる経済の縮小環境でも収益が安定して入ってくるどころかむしろ利用者増で収益を増やしておりGAFAにMicrosoftを加えたGAFAM(ガーファム)やGAFA+M(ガーファプラスエム)などと昨年から呼ばれていましたが、ライバルのIT企業であるAppleを猛追。2019年4月24日には米国企業としてApple、Amazonに次ぐ3番目の時価総額1兆ドル企業に到達しました。

マイクロソフトの3代目CEOサティア・ナデラ氏(インド出身)は「2年分のデジタルトランスフォーメーション(DX)がわずか3か月で起きた」とコロナショックによる大転換を捉えました。

コロナ禍においてMicrosoftはビジネス的に長年不調だったSkype for Business を刷新して、Teamsとしてセキュリティの高さやOFFICEソフト(PowerPointなど)との連携・親和性の高い点をアピールして猛追をしました。

Microsoftの時価総額は2020年9月23日時点で1兆5,509億ドル(162兆8,445億円、1$=105円)

ちなみに日本の国家予算(一般会計)が2020年度は102兆円ですから、その規模の大きさを想像していただければと思います。

腐っても世界第三位のGDPである日本の国家予算を1年分全部使ってもMicrosoft1社が買えないってどんだけ…(+o+)デカイ

2017年にはテレビ広告とインターネット広告の規模がすでに逆転し、最近はテレビではなくYouTuberとして活躍する芸能人が急激に増えていることを感じている方も多いでしょう。

コロナ禍でYouTube(Google)を観る人が急増して、これが更に加速しました。また自宅で過ごす余暇のために動画配信会社Netflix(あとHuluとかDisney+とか)の利用者も急増。

テレビよりも潤沢な制作費、放送規制などでテレビが自粛してしまった過激や際どい番組制作がどんどん作られています。

Netflix会員数は世界で2020年7月時点1億9,300万人超。同年9月には日本の会員数500万人を超えました。仮に全員が一番安いベーシックプラン(800円)で加入したとしても1,536億円相当の利用料が毎月入ってきます。1,536億円相当の利用料が毎月入ってきます。

大切なことなので2回言いました(笑)

そりゃ、サーバーとかいろいろなコストはかかるにしてもさ

そりゃー、大作映画並みの俳優や撮影のオリジナル作品が作れるはずだ…

そりゃー、芸能人も事務所辞めて独立しちゃうわ。

事務所に中抜きされないで収入が得られるならYouTuber目指しちゃいますわ。

またAdobeも儲かってます。みんながYouTube観たりしているということは、YouTubeに公開している動画は何らかの動画編集ソフト等(PREMIREとか)で作られています。Adobeも前述のMicrosoftと同じくサブスクリプションへビジネスをすでに完全に切り替えています。むしろ先行したのはAdobeです。

あのバカ高いソフトが月額で、常に最新版を利用できる…

これってすごいことなんですよ。

そしておうち時間が増えて動画を観る人だけでなくゲームで遊ぶ人も増えました。ここでもMicrosoft再び。(米国ではX BOXが特に大人気、日本ではPS5に注目)

Googleとかもやっていますけど、えげつない(誉め言葉)のがAppleです。

自宅で仕事や自宅からオンライン授業などを受けるという点でセキュリティの懸念があります。

WindowsやGoogle(Android)と大きく異なるのがAppleのiPhoneやiPadなどの仕組みです。AppStoreという専用サイトからでなければ原則としてアプリを入れられません。WindowsやGoogle(Android)はMicrosoftStoreやGooglePlay以外からでもソフト・アプリはインストールできますが。

AppStoreを経由しないとiPhoneなどApple製品にインストールができないため、ゲームの課金料金などは一旦すべてAppleがゲーム会社に代わって徴収。そこから30%の手数料を頂いて、残りをゲーム会社に支払いますというビジネスです。

”Apple税”と呼ばれ、フォートナイトという世界的人気ゲームがこれに反旗を翻し、AppStore以外での課金の仕組みをダメ出し。AppStoreから締め出しを食らってしまうという状況に。

世界中において巨大な市場であるスマホ市場は2019年末で13億7,100万台。

超巨大なプラットフォームであるスマホにおいてAppleまたGoogleがこの徴収システムを手放すはずがないという点でもめています。

GAFAMの筆頭であるAppleの時価総額は2018年8月2日、米アップルの時価総額が米国企業として史上初の1兆ドル(約111兆円)を突破。

2018年度の日本の国家予算は約100兆円なので、日本という国が1年間に利用できるお金をすべてアップルの買収資金に充てたとしても、アップルという一企業を買収する事は出来ない。

つい15年ほど前までパソコンのソフトウェアは箱(パッケージ)で売られていることが当たり前でした。一部にダウンロード販売はありましたが、OS毎に一元でアプリの販売経路を作ってしまったというのはAppleの功績と言えます。

便利になる反面、ソフトウェア(アプリ)の自由度や課金の仕組みまで握られてしまったために今後どのように各国がGAFAMなどに関わっていくのか、規制を設けていくのかにも注目が集まっています。

コロナ禍でついにやって来たGAFAM>TOPIXの時代

米国のIT企業が正に国家に匹敵どころか、もはや国家を超越した存在になっていることを殊更強調するような内容の話をしてきましたが方や日本企業はコロナ禍でどうなったでしょうか?

2020年5月のGAFAMの時価総額合計が東証一部全企業(TOPIX)の時価総額を超えてしまいました。

日本の上場企業の中でもいわゆる1軍である大手企業(オールジャパン)が集まった企業価値、時価総額よりGAFAM5社の企業として生み出すであろう価値(期待)の方が高いと経済の世界では評価されたことになります。

今後の世界を占う米国大統領選挙の争点(まとめ)

2020年11月3日(日本時間4日)には4年に一度のアメリカ大統領選挙が行われます。コロナによる投票所などでの感染の再拡大などの懸念もある中でその対策が模索されています。

今回の大統領選挙は昨年まで民主党候補が固まらなかった点などもあり中国に超強気に打って出られる交渉上手なトランプ大統領の2期目ありありと思いきや、コロナ・ショックによって米国市場最低の失業率から急転直下で最悪の失業率への転落…

国民皆保険ではない米国では医療を受けられない貧困の人たちと医療を受けられる中間層以上との分断が起きました。

バイデン候補(オバマ大統領時代の副大統領)はこの点を強調し、社会保障の充実(トランプ大統領が事実上廃止したオバマケアの復活)を掲げています。

トランプ大統領は経済の復活、現職として行った法人税35%(2017)→21%(2020)の継続を掲げていますが、バイデン候補はこの点に金持ち優遇であると批判し28%への増税や高額所得者への所得税増税・富裕層への増税を目指しています。

株式市場だけを考えるならトランプ大統領が2期目の方が追い風ですが、果たして貧富の格差はこのままでよいのでしょうか。

また警察官による黒人暴行死事件から再び人種差別が根強いことも浮き彫りとなり、反トランプ派の支持を集めた民主党バイデン候補は副大統領候補に女性のハリス氏を指名。

4年前、トランプ候補に敗れてアメリカ初の女性大統領誕生が実現しなかった「ガラスの天井」を破るための足場固めが始まっています。

またこの大統領選挙もいよいよ終盤戦に入ったタイミングでリベラル派の最高裁判事ルース・ベイダー・ギンズバーグ氏が87歳で他界。

1993年にビル・クリントン大統領に指名され最高裁判事となり、それ以来長年にわたり女性の人権、公民権、法治主義など米国の今日の法を獲得するために歩んだ方でした。

後任人事は大統領が指名することになっていますが、大統領選も終盤。

トランプ大統領は現職として速やかに後任を決めるとして、女性の判事にすると考えられハリス副大統領候補への対抗馬としてのカードを切ることになりました。

こういってはなんですが面白すぎませんか?この大統領選挙。

あなたはどちらの候補者が大統領になると思いますか?

ここから先は

WITHOVER News2020

セミナー受講生の継続学習のために毎月配信している経済・マネーコラムを1年分まとめました。 3月「滅びた人類ネアンデルタール人と日本人の共通…

ALL Collect

お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?