映画『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』を掘り下げて楽しむ

来る1/20に米国史上2人目、グロバー・クリーブランド*大統領(民主党)以来132年ぶりとなる復活大統領となるドナルド・トランプ。

*日本製鐵とUSスチールの買収に介入しているクリーブランド・クリフスの前者は地名だが、クリーブランド大統領の親戚筋の先祖で独立戦争時の准将(後に将軍)にちなむ。

不倫、隠し子、歳の差婚、汚職撲滅…

今や世界中が注目するこの一人の男が、まだ世界の殆ど誰にも知られていなかった1970年代、20代の若造だった時代を描いた話題作『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』が就任式直前の1/17(金)に日本で公開されました。

米国では先行して2024年10月公開となり、大統領選挙直前というタイミングもあり、当のドナルド・トランプ氏は公開を差し止めようと圧力をかけたという曰く付きの作品。

30歳で勝ち取ったばかりのトランプ(自宅にて)

しかし公開されるとドナルド・トランプの粗を探そうと嬉々として観に行った民主党支持者を唖然とさせたとされています。

また熱心なトランプ支持者や共和党支持者が観るとそこにいたのは本作と同名のバラエティー番組『The Apprentice』(2004-2017)でホスト役を務め、”You're Fired”と見習いたちを容赦なく次々に解雇する強権的な成功者でもなく、厳格な父に育てられた気弱で繊細な青年が悪魔に魅入られるように冷徹で、独善的に変貌していく様…賛美するでも批判するでもない作品に鑑賞者は戸惑ったとされています。(パンフレット談)

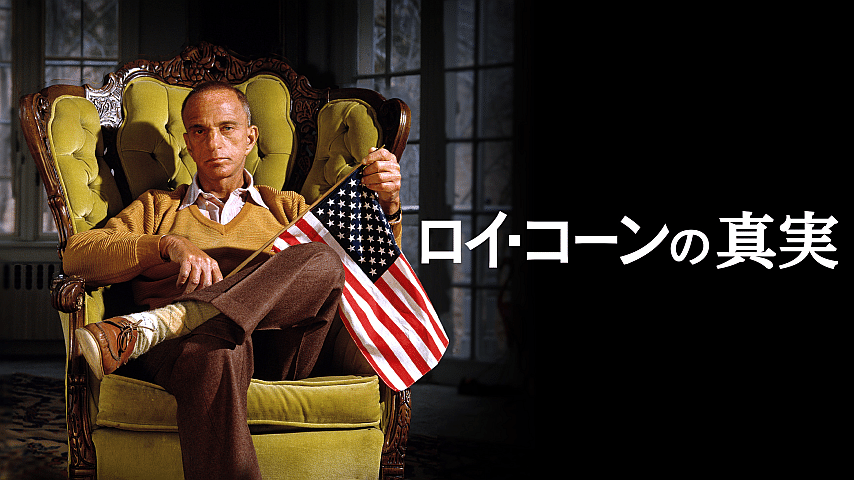

作中にはトランプに帝王学を叩き込んだ、勝つためなら何でもする辣腕の弁護士ロイ・コーンが登場。(彼はこれまでに何度か映画化された)

盗聴、脅迫、乱交パーティーの生々しいシーン(女性の胸が露わとなっている等)、明らかにクスリをやってイっちゃっている人、ゲイのセックス、トランプ夫妻の情事、不倫、更に終盤では見た目を変えるために体を切開して脂肪吸引、薄くなった頭部の髪をごまかすために頭皮の切開手術などの血肉が生々しく描写される映像もあり、そういったのが苦手な方などには留意が必要な作品でした。

※R15+指定。15歳から鑑賞できる作品。

正直、試写会に参加した人のレビュー評価は出足としてやや低かったので若干の不安がなかったわけではありません。

しかも映画館激戦区の池袋(最寄り)でミニシアターを含めて公開初日に1館も上映している所がなく、同時公開日となった『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』(サンライズ×スタジオカラー)の陰に完全に埋もれてしまった感がありました。

しかしレビューなど所詮(?)他人の評価です。自分の評価はその作品を見たうえで下さなければ、それは単に他の人がやっているから(観ているから)自分も…という軟体動物のような生き方になってしまいます。

食べログで3.0以上しか食べに行かない人とは友達になれない…的な私の価値観は古いのかもしれませんが、FP・IFAとしての仕事柄、大統領就任式(1/20)前に観に行っておきたかったので、本作を優先しました。

(流石にガンダムはしばらく上映しているだろうが、こういう作品は1か月上映されないこともある)

いや、わかっているんですよ。『Civil War』の時みたいに3か月目くらいでPrimeVideoとかNetflixで配信されちゃう可能性もあるって。

わざわざ水曜日でも、ファーストディでもない日に定価(大人2000円)で観に行くなんて…

で、行った先は新宿伊勢丹の斜め向かいにある新宿文化ビルに入っているkino cinéma新宿(旧角川シネマ新宿→EJアニメシアター)

角川シネマのシアター4~7階の内、4~5階部分を木下グループが引き継いだそうで、シアターは2つしかありません。(6~7階はシネマート新宿)

シアター1は座席数294席の大型スクリーン(音響はJBLスピーカー)ですが、上映スケジュールの関係で私はシアター2…53席のミニシアターというか試写室的な広さ。

2.7m×1.5m(シネスコ2.7m×1.1m)なので約100インチくらいでしょうか。

TRINNOV社製シネマサウンドプロセッサー「OVATION 2」ということで、広さに対しての音響などは悪くないんですが、大型液晶テレビなどが普及している現在となってはちょっと迫力には欠けますね。(フロアもロビーとは別で上がらないといけない)

ただ嬉しい点は、kino cinémaは450円(税込)でソフトドリンクが飲み放題なんですね。(そんなに飲めないって…)

で、結果は…

個人的な感想としては、歴史を知っていればより愉しめる作品というのが本作の印象でした。

ではその歴史とは何かというウンチクは最後に語るとして、まずは役者の演技や物語の見どころについて書いていきたいと思います。

見どころ

監督

アリ・アッバシ監督はイラン出身。石油利権をめぐり国王が親米だったイランは、1979年2月にイラン革命によって反米意識が高まり、同年11月にはイラン大使館占拠事件*が勃発。

444日の占拠事件が解決した年に生まれ、「友好国から突如として敵国になってしまった」激動の時代を目の当たりにして育ちます。

*ニクソン大統領のウォーターゲート事件による汚職、ジョンソン大統領の繰り上がりという共和党への失望から民主党のクリーンな大統領が求められ、ジミー・カーター大統領(民主党)が選出された。しかしこの時の人質救出作戦の失敗によって支持率が低迷。米国は高インフレから脱却できず不況に陥っていた事もあり、掲げた公約は耳障りの良い綺麗事(絵空事)として揶揄された。

アッバシは大学進学を機にデンマークへ渡り、そこで映画監督となり、現在もコペンハーゲンを拠点に活動をしています。

奇しくもドナルド・トランプが一期目から欲しているグリーンランドを統治するデンマーク在住。

ロシアとの間の北極圏に位置するグリーンランド

私見ですが、本作の公開を差し止めようという圧力の一端は、グリーンランドに向けられているという構図も無きにしも非ずの様相となっています。

(安全保障上の理由が殆どだと思うが)

一方でアッバシ監督はアメリカの政治に対して批判的でも、礼賛的でもなく描ける監督として本作に挑み、アメリカ人が内側から見るアメリカではなく、実在の人物を使って描くことで多くの人の目線が向いていなかったアメリカの姿を描こうと挑戦したしたと評されています。(パンフレット談)

これで公開が差し止められるならアメリカに表現の自由はなく、検閲された国であるという強気な意思表示

ドナルド・トランプ役

ドナルド・トランプ役はセバスチャン・スタン。

それで新宿はkino cinémaでの独占上映か

スタンはアメコミのマーベル作品に登場するバッキー・バーンズ役で知られる俳優で、キャプテン・アメリカ(スティーブ・ロジャース)の相棒です。

上映当初は今のトランプとは雰囲気も違うし、俳優のミスマッチ?と思いますが、時間の経過と共に現実のトランプに近づいていく演技と演出には驚かされます。

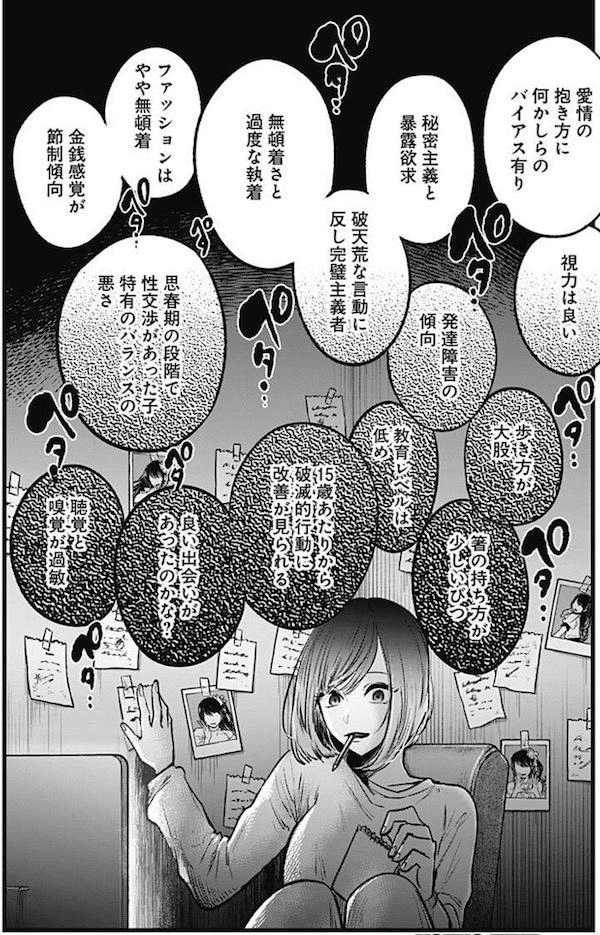

パンフレットでも詳細は触れられていますが、彼はいわゆる没入型の俳優なんですね…。

トランプ役が決まると徹底的に当時のインタビュー映像や対談など記録されている物に目を通し、その時の心理状態などを読み取り…モノマネではなく、またパロディでもなく、憑依するといった感覚が最も近いというタイプ。

余談ですが、バッキー・バーンズとアイアンマン*(トニー・スターク)は敵対関係でしたが、後に共闘。

*イーロン・マスクは実在のトニー・スターク(天才的な頭脳を持つ発明家であり実業家)と呼ばれ、風貌も似ているため。イーロン本人も割と気に入っている節がある。

スタン本人は1982年にルーマニア社会主義共和国で生まれ、ルーマニア革命(1989)で独裁政治が転覆*したことをきっかけに8歳でオーストリアへ移住。

*12/25にニコラエ・チャウシェスク大統領の処刑が中継された。

家族と共に観たその処刑シーンや共産主義の国旗を掲げて叫びながら走る人々や車をスタンは鮮明に覚えていると語り、家族でスタンが12歳(1994)の時にNYへ渡り、2003年にTVドラマで俳優としてデビュー。バッキー・バーンズ役を獲得し、現在に至ります。

ロイ・コーン役

本作のもう一人の主人公、ロイ・コーン役はジェレミー・ストロング。

彼が演じなかったらこの映画は、全く別な作品になっていたと言っても過言ではないでしょう。

これまでも数々のTVドラマなどで弁護士役などを担ってきたストロング。

七変化というか…役者ってすごい…

ストロングが演じるロイ・コーンは、如何にもな「ヤヴァい奴」です。

冒頭のクラブでトランプと目が合った瞬間から、獲物を見つめるような視線を送ります。絶対にドラッグとかやっていそうな、人を何人か〇しているのような…()

常に相手に強気で、非を認めず、相手のスキを容赦なく突いてきます。

/

— 映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』公式 (@trump_movie_JP) December 25, 2024

決して非を認めないロイ・コーン

本編映像が解禁🗣️

\

トランプを導いた悪名高い弁護士

を演じる

ジェレミー・ストロングの怪演に注目!#セバスチャン・スタン#ジェレミー・ストロング#アプレンティス

ドナルド・トランプの創り方

𝟚𝟘𝟚𝟝. 𝟙. 𝟙𝟟 pic.twitter.com/BdAhMphKN1

実在のロイ・コーンは「現代のマキャベリ」の異名で呼ばれ、人を操り、自分に有利な発言を相手にさせたとも語られています。

その圧倒的な雰囲気は例えるなら豹…狙われたら最後です。

スーツの着こなしもカッコ良いですが、ストイックに描かれます。余計な贅肉がなく、クライアントであり弟子であるトランプが訴状の書類を持ってきても付き人にサポートさせながら腹筋をし続けます。(余裕ではなく、かなりきつそうなのもポイント)

カラダはバッキバキです。屋内のプールサイドでは日焼けマシーンなどでくまなく全身を焼きます…だから黒豹です。

そんな彼は、同性愛者でした。

但し、本人はそれを決して他人に認めませんでした。

何故なら作中で描かれている1970年代後半から1980年代半ばまでの時代、同性愛者は差別の対象だったからです。それが明らかになれば彼自身の攻撃の材料になりかねません。

黒人を入居審査で落とすのは差別だと訴えられているトランプの弁護を引き受ける一方で、自分自身は本当は差別されている側であるというロイのダブルスタンダード。

そしてAIDSという不治の病についての偏見*なども当時はまだまだついて回っていました。

*空気感染するとか握手をしただけで感染するなど。実際には精液や血液によって感染する。医学的にそう言われていても、彼が座った椅子や触れたと考えられるテーブルクロスなどを念入りに消毒する様子はなかなかリアル。

常に人前では絶対強者であり続けるロイが同性愛に走ったきっかけは結婚生活の失敗でした。そして愛を失った空虚さは埋めきれず、トランプが最初の妻イヴァナと結婚しようとする際にも結婚するなど正気でないくらい言います。

そんなトランプ自身が目撃してしまう彼の姿は…

そういえば、ドナルド・トランプを自分のテーブルで飲むように誘った時の雰囲気も…演技力ってすごいですね(小並感)

ロイの哲学を吸収して、彼をも凌駕する怪物となっていくドナルド・トランプ…その一方で、ロイはまるでその生気を吸い取られるように小さくなっていく様は作品の見どころでもあります。

(これは父であるフレッド・トランプの認知症と老いも合わせて観るべき点だが)

またストイックに身体を鍛えるロイの姿(そして病魔に侵されていく姿)は、脂肪吸引や頭皮切開などによって身だしなみを整える(そして強権的に変貌していく)トランプ氏との対比として皮肉的に描写されています。

ドナルド・トランプとBTTF2

ドナルド・トランプについて日本ではNYの不動産王や資産家、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(BTTF,1985)の悪役ビフ・タフネンのモデルになった人物というイメージでしょうか。

米国では本作と同名のバラエティー番組『The Apprentice』(2004-2017)のホストとしてよく知られています。

米国版『マネーの虎』とでも呼べるこの番組はBTTFでもFAXで登場する"You're Fired"(お前はクビだ)をトランプ氏に言わせる等のパロディを知っていると本作はより楽しめると思います。

特にBTTF Part2は必見でしょう。

外観から内装、あの階段まで本当によく参考にしています。

妻に豊胸手術を強要して、それに飽きて乱暴する辺りとか…

タイトルの含み

本作の邦題は『アプレンティス ドナルド・トランプの創り方』と、上記のバラエティー番組のイメージが十分にない日本向けに副題付きで描かれています。

しかし本作のタイトルを、しがらみも何もない私だったらこう付けたかもしれません。

『ロイ・コーン ドナルド・トランプを創った男』

これだったら評価はもっと高かったのではと個人的には思います。

まあ、『アプレンティス』にこだわりたかった担当者の気持ちもよくわかります。原題(英語)と邦題で違うのってめっちゃモヤりますもん。

ちなみに"Apprentice"をあのバラエティー番組にちなんで「見習い」と日本では訳して本作を紹介する向きがありますが、私はコレは惜しいけど少し違うと考えています。

"Apprentice"には「徒弟」や「弟子」という意味があり、いわばロイとトランプの関係に、バラエティー番組『The Apprentice』を掛けているのが本来の意味だと思います。だから、担当者がこだわりたかったと推察。

さて以下は作品を楽しむ上での基本的な情報を補足しておきたいと思います。

補足情報

フレッド・トランプ(実在の人物)

ドナルド・トランプの父親のフレデリック・クライスト・トランプ(愛称フレッド)は13歳の時に肺炎で父(ドナルドから見ると祖父)が亡くなると大工の修業を始め、15歳の時には母親のエリザベスと組んで不動産開発会社E.Trump & Sonを設立。

当初はクイーンズに戸建て住宅の建設を、やがて第二次世界大戦が始まると軍人やその家族が暮らす兵舎を各地に建設。建設コストを節約するために建設現場に落ちているおが屑や釘の一本まで、果ては塗装溶剤を人に任せると外注費がかかるのでと自分で混ぜていたなどの逸話もあります。

その後は住宅局などの補助金を最大限に引き出すために地元の政治家に掛け合い、ブルックリンなどに低・中所得者向けのアパートメントを建設。その数はNY市内だけで27,000棟に及んだとされています。

自らがドイツ系移民であったことから迫害を逃れて渡米してきたユダヤ人などをそこに住まわせた縁で、1980年代にはベンジャミン・ネタニヤフ(現イスラエル首相)と友人になったとされています。

1968年に次男のドナルド・トランプが入社。1974年に母エリザベスから社長を引き継ぎます。

1973年、本作の冒頭に出てくる黒人に入居審査で部屋の貸し出しを断ったことをきっかけに司法省公民権部から訴訟をされ、事業存続の危機に陥るも、息子ドナルド・トランプが連れてきたロイ・コーン弁護士によって訴訟を免れ、事業存続。

1993年頃からアルツハイマー型認知症を患い、1999年6月に肺炎のため93歳で死去。翌年8月に妻マリー・アンも88歳で後を追うように死去しました。

ロイ・コーン(実在の人物)

ロイ・コーンはユダヤ系米国人。ロイの両親は民主党支持者でフランクリン・ルーズベルト大統領を熱烈に支持したとされ、ロイ自身も当初は民主党支持者でした。

1950年に核兵器を研究していたドイツ系ユダヤ人(米国人)のローゼンバーグ夫妻は民間人がスパイ容疑で処刑された最初の事件。(つまりユダヤ人がユダヤ人を処刑台送りにした事になる)

この事件でロイは検察官を務め、ローゼンバーグの弟に証言させて夫妻を電気椅子送りにします。

ロイは後にこれが偽証で訴えられますが、スパイは証明され無罪放免。

これが成功体験となり、NY州の弁護士に転じてからも反ソ連(反共)主義の立場を鮮明にし、民主党から共産党へ鞍替えしたジョセフ・マッカーシー*議員に重用され赤狩りの急先鋒として活躍。

*マッカシーズムの由来

富豪の子を顧客にすると相続のために瀕死の富豪の病室に忍び込み、遺言書を改竄させるなど、勝つためには手段を選ばない男として法曹界から敵視された人物。

同性愛者(ゲイ)であったが、それと知られると差別や迫害の対象となったためにそれを隠し続け、AIDSである事も医師から告げられていたが癌と言い続けました。

アファーマティブ・アクション

1961年にジョン・F・ケネディ大統領が雇用機会均等委員会を立ち上げ、その中で掲げられた連邦政府の請負業者に対し「応募者を雇用し、雇用中の従業員を人種、信条、肌の色、国籍に関係なく扱うことを確実にするために、積極的な行動を促す」法案が掲げられました。

1968年4月4日キング牧師は銃撃され39歳で亡くなる

後任のジョンソン大統領によって公民権法(1964)として可決され、「雇用機会均等法」(1972)で人種だけでなく性別での差別も禁じられます。

その後、1970年代には大学入試などに際してもアファーマティブ・アクションが導入され、更にカルフォルニア州などでは州内に事業所のある企業に対して女性取締役の選任などをいち早く義務化。

これらは元々民主党政権が掲げ、米国でマイノリティとされた人たちに支持されたリベラルな思想だったものが、その取り組みが強化されるようになると、その人の努力(学歴や経験など)や能力ではなく、生まれ持った人種(黒人やヒスパニックなど)によって優遇される仕組み*であり、当時の米国の中間層の大部分を占めていた高卒などの白人たち(工場労働者たちブルーカラー)にとっては逆差別として機能。

*たとえばインド系は黒人ではないが、自分たちは黒人だと主張をはじめ大学に有利に入学しようとしたりして一部で一度認めると、どんどんそれが社会の広範囲で要求されるようになり今日のように複雑化し硬直化してしまう。

「(高学歴ではない)白人は安い賃金で働かざるを得ない」「大学に行くには親の老後資産を食い潰さないといけないほどの学費がかかる」という強烈な格差を生み出します。

更に工場の中国移転などに伴って白人のブルーカラーは優先的に失業やリストラの対象となり、ラストベルトを中心とした米国の繁栄から取り残された人々(JDヴァンスの『ヒルビリー・エレジー』へつながる)の票がトランプを支えていく事に。

1970年代不況

作中の1970年代のアメリカは、1950年代から続く株式市場のNiftyFifty相場後の不況期。投資の世界では「株式投資、死の時代」と言われた時代。

ニクソン・ショックに中東紛争、そしてオイルショック…

更に日米貿易摩擦によって日本車や日本の家電製品が経済復興(高度経済成長)と円安を背景に米国に大量に輸出され、米国の製造業が壊滅的打撃を受けた時代。

例えば1970年に日本企業として初めてNY証券取引に上場したのはソニーで、作中でトランプタワーの記念パーティーで呼ばれる「アキオさん」はソニーの創業者の1人、盛田昭夫と考えられる。

ソニーは1972年に米国工場でトリニトロンテレビの量産開始、1979年にウォークマンが発売され、1989年には米国5大映画スタジオであり、米国映画産業の魂とまで呼ばれたコロンビア・ピクチャーズ*を買収し、今日のソニー・ピクチャーズとなります。

*コロンビア=コロンブスの女性名。代表作に『アラビアのロレンス』『未知との遭遇』『スタンドバイミー』など。

トランプ氏の経歴と映画の時間軸

日経モーニングプラスで本作の紹介と、アッバシ監督へのインタビューや解説がされていました。

本作はまさにトランプ・オーガナイゼーションの副社長となった1973年からトランプタワーが完成し、その後1986年にロイ・コーンが亡くなるまでを描いています。

副社長と言っても、トランプ氏がやっていたのは家賃の滞納者を訪ねて取り立てたり、催促をする事。

まさに" Apprentice"(見習い)と言った時代が描かれています。

インタビューでアッバシ監督は、善でも悪でもなく、怪物としてでもなく、一人の人間としてドナルド・トランプを描こうとしたことを語っています。

そして米国の政治体制や資本主義の在り方を、移民問題や極右政党の躍進するヨーロッパからの視点で党派政治に左右されない、党派を超越した権力システムと鋭く指摘しました。

それはハゲタカ資本主義や強欲さのシステムで、どんな手段を使っても勝つこと。

映画の予告でも登場する「3つのルール」がそれに集約されていると語っています。

他国から見るとこれは民主主義か?と思う点でいえば、米国大統領選挙の多くの州に観られる「Winner takes all」の仕組みにも見られる米国政治の特徴と言え、マッチョな政治体制の一つでもあります。

ドナルド・トランプが選挙運動の中でハルク・ホーガンなどを招いて力強さを呼びかけるなどはトランプ氏の直感によるものかも知れませんが、米国に潜在的にあるマッチョな男への強烈な憧れを刺激したとも言えます。

また意外なことにドナルド・トランプは共和党員になる前は、中絶に賛成の民主党員だったこともあると言います。

つまり有権者が争点の一つとして考えていた中絶反対か賛成かは、割とトランプ氏にとって枝葉末節ということです。

更に言えば、2000年の大統領選挙に第三党として出馬しようとしたこともあります。(この時は泡沫候補で、二大政党から出馬しなければダメだと痛感したらしい)

尚、この出馬の際にウサマ=ビン=ラディンというテロリストが米国内で怪しい動きをしている事への警鐘を鳴らしていた。

別な番組ですが、BS-TBS『報道1930』で米国の宗教観として、東京女子大学学長の森本あんり氏はアメリカ化されたキリスト教という土着化した独自の宗教…男性のためのマッチョなキリスト教(YMCAなど)と表現しています。

私はこの考えにすごく日本人的な納得をしました。

森本氏の言いたかったこととかなりずれるかもしれませんが、アメリカがアメリカファーストである前提には、「God Breath America」に代表されるようにアメリカを祝福する神様がいて、その神様に見放されるような悪い事をしたらよくないことが起き、そうでないとすれば神様に祝福されてアメリカが繁栄するという考え方です。

つまり昨今のハリケーンやロサンゼルス大火災・自然災害の増加などは米国にとって良くないことが起こっている…これは一部の人たちが利権などを貪るためのシステムとなってしまい、アメリカ国民の方を向いていないことによる「天罰」のようなものという考え方です。

そして皮肉な話というか、卵が先か鶏が先か…

コロンブスの卵的な発想になりますが、脱炭素とか地球温暖化対策とかの思想や取り組みを主導している民主党自身がその火種を自らマッチポンプのように問題を大きく炎上させているようにさえ思えます。

日本では故石原慎太郎都知事が東日本大震災の時に類似の発言して問題になりましたが、そういうのってあると思うんですよね。

もっとも森本氏はアメリカ的の神様はユダヤ教と違ってそういった天罰的な部分が抜け落ちて、アメリカがやることをなんでも肯定してしまうダメンズ製造機みたいな神様と解説していますが。

マニュフェスト・ディスティニーの女神といい、アメリカ的な神様って…グラマラス*ですよねぇ…

西部開拓の正当化した神様の啓示というスローガン

*マッチョの対になる、魅力的な女性に対しての言葉。

日本ではグラマーと略して呼ばれる。

まぁ、トランプ2.0と経済については私もセミナーをやって解説しているので真面目にきちんと勉強したい人はお金払って学んでください。

(下記はイントロダクションで無料です)

YMCAとトランプ選挙活動

アメリカ的キリスト教の一つにYMCAがあります。

音楽でノリノリのこの曲、誰もが聴いたことがあるでしょう。

YMCAはYoung Men's Christian Association(キリスト教青年会)の頭文字ですが、この曲が公開された背景には教会の礼拝に来ないなど若者の信仰離れが加速して、若者を教会に呼び戻す運動の一つとして行われました。

「若者の〇〇離れ」は日本でも度々聞かれる問題ですが、米国の信仰離れはキリスト教以外の宗教へ改宗するとかではなく、アメリカの民主党によるリベラルな思想が広まったことで無神論者や日曜日に教会に行くのを強要されたくないという親世代への反発心も少なからずありました。

リベラルとは自由主義という言葉にはじまりますが、勝ち取った自由(Liberty)ではなく、与えられた自由(freedam)として行使すると社会は権利ばかりを主張し、その対価としての義務を果たさない自分勝手なものに置き換えられていってしまう危険性があります。

またNYやLAなどの大都市では戸建てで一家三世代で暮らすのはそもそも現実的ではなく、マンションで核家族として暮らす…というのがナウでヤングな人たちの間で流行っていました。

結果、教会とのつながりも薄くなり、信仰心は更に希薄になり…そこに不況も重なって失業などに追いやられた時にこのキャンペーンを行ったのです。

このYMCAソングのキャンペーンは広まり、若い者たちは信仰心は兎も角、歌詞の中にあるように安く泊まれる宿として教会に足を運ぶようになります。

しかしそこではユースホステルのような相部屋などもあり、そこが同性愛者の巣窟のようになっている場所もあり…またそもそもこれを唄っているヴィレッジ・ピープルはそうした人たちをコンセプトに結成されており、歌詞も表向きは悩める青年に仲間と出会い、自分を変える場としてYMCAの魅力を語る一方で、ゲイをイメージすることも可能なダブルミーニングになっているそうです。

やりたいことができる…

新しい道を見つけられるだろう…

MVをそう言われてから見返すと、うん…()

で、ドナルド・トランプは選挙運動中にYMCAで拳を握ってクイクイっと動かしてノリノリです。

LGBTQなどはどちらかといえば民主党の政策・思想ですが、トランプ氏自身は単にノリのいいお気に入りの音楽だから使っているようですね。

本作でも描かれる彼の青の時代、そして最も己を奮い立たせた時に一世を風靡した代表曲でもあることがその理由でもあるでしょう。

しかし結果的にLGBTQなどの色を付けずに、純粋に音楽として共和党候補であるトランプ氏がそれを使用許諾を買ってまで利用したことは今後の音楽やアートの世界での大きな転機になるのかもしれません。(良いものは良いと言える色眼鏡で観ない価値観の復活)

また全く逆の見方もできます。最終盤、トランプ氏お気に入りのフロリダのマール・ア・ラーゴでティファニーのダイヤ入りカフスをプレゼントに贈る場面。

ここは色々な解釈が出来、トランプとカードのトランプをかけた創作である可能性が高いと思います。

愛=ハート

プレゼント=ダイヤ

セックス=スペード

出逢った場所=クラブ

ドナルド・トランプ=キング(ジョーカー)

単純に考えればドナルド・トランプは父フレッド譲りのケチな奴という意味で、ロイ・コーンへの誕生日プレゼントは偽物(ジルコニア)で、イヴァナへ婚約指輪を贈る場面との対比で離婚したらプレゼントは返却するロイ・コーンの提示した婚前契約書への復讐。

顧問弁護士という立場を取りながらも婚約者よりもトランプ氏の心の一番近い場所にいたロイ・コーンへのイヴァナの嫉妬という描き方や「偽物じゃないよ」という場面は伏線ということになります。

イヴァナは自分へのプロポーズで贈られたティファニーのプレゼントは偽物で、そして既にトランプの愛を失っていたイヴァナが「私もあなたもトランプに騙された」と、病気で衰えたロイが本物のダイヤ(トランプ)を見抜けなくなったことを皮肉る場面。

またはロイ・コーンに贈られたティファニーのダイヤは本物で、「私には偽物を贈ったのに…彼が本当に愛していたのは私ではなくあなただった」(トランプ氏とロイ・コーンは実は相思相愛だった)という皮肉かもしれません。

尤も二人に贈られたティファニーのダイヤモンドはどちらも本物で、物語としての演出である面は否定できませんが、もし後者であればトランプ氏が大統領選挙集会でYMCAを流して踊る意味と繋がります。

(この点を踏まえて、全くのデタラメと映画の公開を差し押さえようとしたのかも?)

ニューヨーク・シティ

街の構成

舞台となるのは米国の摩天楼ニューヨーク(NY)ですが、NYとひと口に言っても州としてのNYはカナダにも近く広大な場所です。

いわゆるニューヨーク市(NYC ,New York City)は2つの川に挟まれたマンハッタン島を中心に構成されており、西部のハドソン川の対岸はニュージャージー州。

東部のイースト川の対岸はクイーンズ区(NYメッツ)やブルックリン区などの下町となっており、ドナルド・トランプ氏はクイーンズ出身になります。

NYに詳しい方には怒られるかも知れませんが、東京に例えるとマンハッタンが山手線の内側。イースト川の向こうは葛飾区、台東区、江東区、足立区、江戸川区のようなイメージです。

更にマンハッタンは南端のウォール・ストリートを始めとした金融街・ビジネス街などをダウンタウン、ダウンタウンからセントラルパークまでをミッドタウン、セントラルパーク以北をアップタウンと呼び、1970年代不況などで取り残された黒人や貧困層が暮らし麻薬や犯罪のはびこったハーレムなどの地名が知られています。

荒廃したNYの街並みを「割れ窓理論」で修復して回り、NYの再建に貢献したのが1994年から2001年に市長を務めたルドルフ・ジュリアーニでした。

街並み、地下鉄などの落書きを徹底的に取り締まり、NYの犯罪が激減。

美化清掃による都市機能の回復の成功例として世界中で応用されるようになります。

ジュリアーニ氏は後に米国大統領選挙予備選に出馬したり、ドナルド・トランプの1期目後半で弁護士を務めました。

南北に走る道路をアベニュー(Ave)と呼び、南から北へ向かって数字が増えます。日本語では〇番街と訳されますが、馴染みのある呼び方では札幌や京都などに観られる〇条に相当します。

東西に走る道路をストリート(St)と呼び、東から西へ向かって数字が増えます。日本語では〇丁目に相当します。

コモドア・ホテル

映画の冒頭で若きドナルド・トランプがNYの街を闊歩し、閉鎖されたコモドア・ホテルを見上げてこのホテルの再建を夢見ます。

アメリカには敬意を表して王と呼ばれる偉人たちがいます。(王様がいない国なので王は最大級の賞賛の慣用句)。

鉄鋼王アンドリュー・カーネギー、石油王ジョン・ロックフェラー、そしてコーネリアス・ヴァンダービルトです。

コモドアとは、当時の米国海軍でキャプテンの上に立つ司令官を指し、蒸気船による海運で財を成したことから彼は海運王・ヴァンダービルトと呼ばれ、海運で成した財を更に鉄道に投じ、後に鉄道王とも呼ばれます。

全44面のプラットホームを有し世界最大級。

新宿駅でさえJR・京王線・小田急線を合わせて35面

彼の鉄道事業の一環で設立されたグランド・セントラル・デポ(1913年から現グランド・セントラル・ターミナル駅)に隣接する形で、1919年に全米最大のホテルとしてコモドア・ホテルが建設。

世界一美しいと称されたロビーに全2000室を抱えたコモドアホテルは巨大ターミナル駅に隣接していることもあり、摩天楼の宿泊所として栄華を極めます。

しかし1970年代に入ると建物の老朽化、そして米国経済が陥った高インフレとスタグフレーションによって業績悪化の末に閉鎖されてしまいます。

ここに目を付けたのが若きドナルド・トランプでした。

父フレッドを超える…そのためにはまずマンハッタンの繁華街の不動産を手に入れる。ドナルド青年には野望とビジョンがありました。

世界のラグジュアリーホテルの一角であるハイアットのCEOジェイ・プリツカーを巻き込み、1980年に同ホテルをグランド・ハイアットの第一号として再建。

1980年9月25日、グランドハイアットのオープニングセレモニーには州知事と市長も参席。

その後はプリツカーと経営権で揉め、グランドハイアットを手放すと、1988年にはすぐ近くのプラザホテルを買収し、ライバルとして攻勢を仕掛け、ドナルド・トランプはやがて不動産王と呼ばれるようになっていきます。

後に買収するプラザホテルなども周辺に隣接。

映画は上映劇場が限られていることもあり、スクリーンで観ることのできる機会は限られていますが、米国や世界情勢などでまさに世界の中心にいるドナルド・トランプに関心がある人は是非ご覧になってみて下さい。