【後編】今から子どもが増えるだけではどうにもならない時代になってきた⑨

DXが少子高齢社会において重要な理由

日本でも菅政権下で掲げられて遅まきながらデジタル庁が2021年9月に創設されました。

コロナ禍で露呈した日本の行政におけるデジタル化の遅れは、様々な所で問題が浮き彫りとなり、菅内閣の肝入り政策として複数に跨る省庁を横断する横串として改革に期待されて始まりました。

何しろ医療機関・保健所と行政との間で感染者数の報告を未だにファックスで行っていて文字つぶれやカウントミス、集計時間のばらつきなど面目丸つぶれだったわけですから何も対策を講じない訳にもいきません。

日本が遅れているとは気づきつつも、こんなにも未だ遅れているとはまさか夢にも思わなかったでしょう。

日本の行政のデジタル化は未だ1990年代のWindows95~98が出た時代の水準なのです。

デジタルトランスフォーメーション(DX)と呼ばれる動きは民間企業では遅くとも2000年頃に始まり、ファックスからメール、そして近年では職場によってはSlackなどによるメッセンジャーアプリなどを用いた連携が既に始まっていましたが、20年遅れてやっと行政(主に省庁)にもこうしたデジタル化が導入されようという動きにあります。

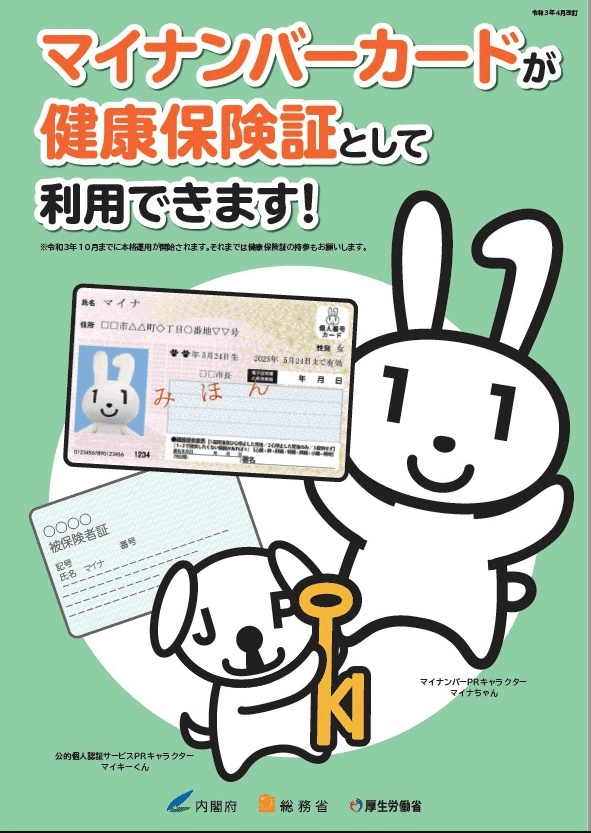

DXによってもたらされる恩恵は何もコロナ禍だけではなく、マイナンバーカードの普及や健康保険制度との連携、そして納税や銀行口座情報など多岐多用に渡ります。

政府・自治体はこれらの情報を用いることで例えば〇歳で特定の疾患(例:ガン)にかかった人の平均所得が〇%〇か月間下がっているや、その人が発症から何年で所得の水準がどう変化したかなどの統計データを詳細に個人を特定する情報にせずに取得することが出来るようになり、社会福祉としてどんな手当や保障をするべきかを検討することができたりします。

少子高齢社会においてこのDXが何故重要なのかは生産性にあります。

現役世代が圧倒的に多かった時代は現役世代が生み出す余力を児童・高齢者に再分配するのが基本でした。

しかし児童の数が激減し、社会に富をもたらさない年金を受給して医療費・介護費用を消費する高齢者が多くなりすぎる社会になって同じことを続けていると現役世代を絞め殺すことになってしまいます。

現役世代は子供を産んで育てる余力や未来への希望を失い、ますます少子化や高齢化が進んでいってしまいます。

こうした社会の問題がこれまで見てみぬふりをされてきたのです。

デジタル化がエストニアのように進むと、社会のどこに困っている人がいるのかが可視化でき、困っている人や困窮している人に手を差し伸べやすくなることに加え、富の再分配や社会保障・社会福祉を後手ではなく先手で手当てすることができるようになります。

医療分野のデジタル化が進むと大きく以下のような効果が期待されます。

また生涯にわたる健康管理と予防にもデジタル化は役立ちます。

電子カルテ(EHR)、スマートウォッチ(PHR)、ヘルスケアビジネス…

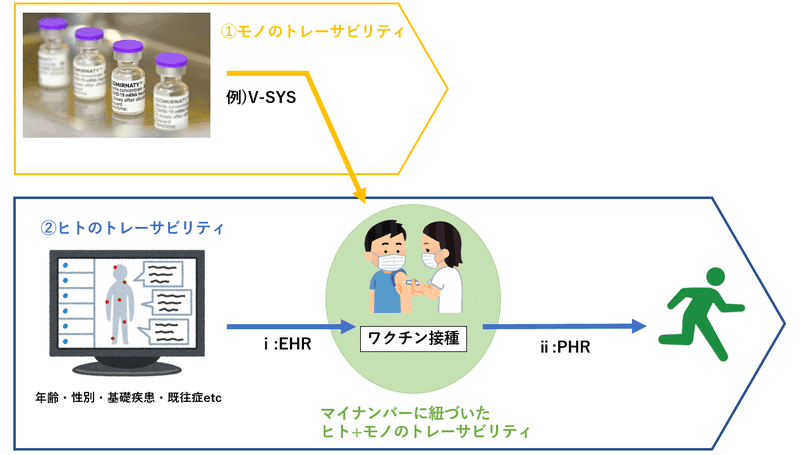

そして国民の健康と医薬品などの管理。コロナ禍においては感染者の追跡やワクチン接種のデータ管理。

医療における追跡可能性が実現すると日本人に効果的なワクチン種類や製造工場・時期、流通経路における温度管理、年齢・性別や基礎疾患との因果関係や既往歴との関係、いつ接種したのか、何回接種した人に効果的だったか、接種後の体調不良などはどのくらいだったのか、どういった経路を移動した人が感染しているのか、複数年にわたる副反応・後遺症などの追跡も把握が可能になるのです。

社会の生産性がDXによって向上し、社会的余力が生み出されることやそれによってきめ細かな社会福祉が実現できる事は人口減少を止めることはできなくとも遅くする一つのブレーキの役割を果たし、社会における幸福度の追求にも寄与します。

言い方を変えるなら、こういう言い方はその手の方から批判されるかもしれませんが、日本の行政のDXが世界と比べて遅々として進まなかったのは既得権のある人たちが効率化によって利権を失うことを邪魔し続けていたからでもあったのではないでしょうか。

(そうでなければ余程お馬鹿な人たちがデジタル化と日本の現状を相当楽観視していたか自分達はその頃引退していて関係ないと見て見ぬふりをしていたか)

日本の人口減少は現在、2100年というおよそ80年先まで確定しています。

そして単にDXによる生産性の向上だけでなく、スウェーデンのように日本人一人一人の教育の水準を高めていく必要があります。

これは別記事で紹介した「リスキリング」「リカレント教育」による生産性の向上やそれを支援する社会的な取り組みであり、これを社会的に支援する制度や仕組みの構築が求められています。

更に何歳までと言わず本人が働きたいと望めば何歳でも働ける社会環境の整備も欠かせないでしょう。

65歳になったから仕事を辞めて年金生活は、人生100年時代において今後どんどん社会的にあまり容認されない働き方・生き方になってしまうかもしれません。

仕事をしなくなると人は緊張感がなくなるのか、身だしなみに気を使わなくなり、病気になり易かったりボケやすくなったり、不規則な食事や寝起きなどの堕落した生活に陥りがちです。(健康保険・介護保険の重荷になる)

国として余力があった時代ならいざ知らず、国民の一人一人が総力を挙げてこの少子高齢社会を少しでも改善していかなければいけない時に「私はもう退職した身だから」と権利を主張するのは老人の自分勝手な我儘と言われてしまうかもしれません。

何も9-17時のフルタイムで働きましょうと言う話でないまでも、現時点では2022年4月からは70歳~75歳までは働くよう年金制度も仕組みが変わり始めています。

それが2022年4月から始まる次の3つの改正です。

これら全てを並行して総力を挙げて、かつ生まれる子どもの数が増え、30年超をかけて再始動できるかどうかという瀬戸際に2022年を生きる我々は生きているのです。

2021年度確定申告で「公的給付支給等口座の登録」

2021年度の確定申告の受付が1月から始まり、パソコンやスマートフォンなどから国税庁の特設ページで申告をしようとした方は既にお気づきだと思いますが申請の最終段階辺りで還付金等の振込先の入力画面の下に「公的給付支給等口座の登録」という画面が加わりました。

いわゆるコロナ禍の中盤で行われた国民一人当たり10万円(特別定額給付金)などの公的給付が、新型コロナウィルス感染症だけでなく別な感染症のまん延や自然災害などの際に速やかに行えるようにするために口座の登録の同意取得を始めたということになるでしょう。

(前回の情報をそのまま再利用すればいいのに…)

国税庁は数少ないグランドデザインがまともに描けている省庁の一つだと個人的に思います。年々、確定申告が使いやすくなっていきます。

財務省・金融庁・厚労省・文科省は一番駄目な例ですね。省庁にまともな場所なんて殆どないんですが。

マイナンバーの仕組みについて戦々恐々としている人たち、反対している人たちが日本には少なからずいますが、こうした社会の生産性を高めていくためのマイナンバーを活用する事はむしろ日本の生産性を高めていくために今後ますます大切な仕組みになっていきます。

むしろ賛同しない人は社会のリソースを無駄に非効率にしている人としてこうした給付金などの申請についても優先順位を付けて後回しにされても仕方ない状況さえ社会的に容認する段階ではないでしょうか。

いろんな意見に耳を傾けることも大切ですが、あまりに今の日本は硬直化していて物事が動くまでに時間がかかりすぎます。

何でもデジタル化が良いわけではありませんが、今やそれを議論している時間さえ勿体ないほど日本にはもう後がないのだと私は感じました。

持続可能な社会のために

森田朗教授は持続可能な社会を作るために理想的なデジタル化を早期に実現することを提唱しています。

特に克服すべき課題として挙げられているのが、次のものです。

データは集めて利活用を規制する方法に転換し、利用者に利用目的を開示し、情報の加工をどのように認めるのかの議論へ進める必要があると提言しています。

日本においてはデジタル化とはどういうことか、国民の教養を高めることが求められています。

また信頼できるデータの管理者を作ること、自分のデータの使われ方を監視するマイナポータルのような仕組みを拡張・整備していくことが求められています。

今更、無理解やなんとなく嫌などという理由でデジタル化に反対するというのは愚策中の愚策です。

デジタル化によって生命保険はどう変わるのか?

尚、生命保険文化センター公開講演のテーマに沿って「デジタル化がもたらす社会の変化-生命保険に関連して-」なので、生命保険がこれに応じてどう関連するかですが、そもそも論ですが生命保険は"主"ではありません。

「社会保障で補いきれない経済的リスクについて補完する」という"従"の関係です。

社会保障(児童・年金・介護・医療など)が現在の内容の持続が困難になればそれは減っていくことは必然で不可避です。

(現在は保険料値上げや赤字国債で無理やり延命していますが)

その減らさざるを得ない部分や保障しきれなくなっていく自己負担部分などについては一人一人が自助努力で補っていく必要があります。

これは少子高齢社会であってもなくても、本来の生命保険の役割です。

これをもっと多くの人が十分に認識をする必要があるでしょう。つまり日本人があまりに金融、保険に対して無知で無関心であるというリテラシーの不足がここでも大きな足かせになっています。

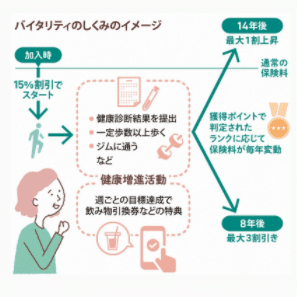

デジタル化が進行することによって健康増進型保険などのようにスマートウォッチ等で歩数や心拍数データなどで健康維持に気を付けている人や健康診断結果を定期的に提出することで割引になるなどまだ出始めたばかりでよほどの健康マニアなどでなければ現在は十分なニーズの合致とは言えませんが、将来の進歩に大きな期待がされています。

不妊治療保険適用と家族の在り方の多様性の受容

2022年4月から不妊治療における健康保険の適用が解禁されることを喜ぶ声が報道される一方で、今となっては子供を望むべくもない対象年齢43歳以上となった人たちからは落胆の声も聴こえてきます。

・適用年齢:治療開始時に43歳未満の女性

・対象回数:女性の年齢が40歳未満の場合、子ども1人につき最大6回まで。

40歳以上43歳未満の場合、子ども1人につき最大3回まで

男性の年齢制限はなく、婚姻届を出していない事実婚も対象。

一方、流産を防ぐために受精卵の異常を調べる着床前検査や、第三者が提供した精子や卵子による生殖補助医療は今回の対象外

こうした取り組みが始まったことは歓迎されますし、わずか1年程の内閣で数多くの公約を実現した実行力はここしばらく記憶にないほどです。

政治家の実行力というのはなかなか測る事が難しいもので、官庁などで既に十分にもまれて実現間近なものばかりを挙げると野党から追及を食らいますし、あまりに実現に程遠いものは絵空事として地に足のついていない政権だと揶揄されかねません。

携帯電話料金の引き下げ策は第一次安倍政権下で菅氏が総務大臣をしていた頃から取り組んでいた課題でもあり、政策の実現とは角もこれほどの時間がかかるのかと言ったところではデジタル庁の設立への働きかけもコロナ禍において必要に迫られてきた案件だったともいえるでしょう。

不妊治療に対してはどうでしょうか?確かに少子高齢社会は国難とも呼ぶべき事態ですが、国が少子社会だから「お国のために子供をたくさん産んで育てよう」と国を憂いて本当に2人以上の子どもを産む人はほぼいないでしょう。

多くは自分と家族(配偶者ら)が望んで出産をするのが主で、産んで育てる気持ちの中に国の将来を心配してという従の気持ちがある人が多いのではないでしょうか。

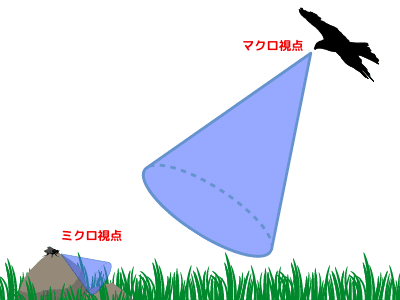

こうした広い範囲のことから考えようとすることを「鳥の眼」、狭い範囲の細かな動きから考えようとすることを「虫の眼」と呼びますが、不妊治療の保険適用解禁は日本での少子化対策はもうどうにもならない状況になった今日になってやっと動かざるを得なくなって始まったことの一つと言えるでしょう。

しかし治療開始時点で対象年齢とならなかった人たちも大勢います。

もし日本の少子高齢社会を本当に何とかしようと思っていたのなら、これをやるべきは2000年代初頭、今から20年前だったはずです。

日本を今のように変えた犯人探しをしたところで時間が戻るわけではありませんが、そのツケを払っていくのは現在の現役世代たちです。

既に就職氷河期世代は50代前半に到達した世代もいます。私たちは古い時代の棄民としてこの30年を生き、そして今からこの国の人口増加に十分貢献することは難しいでしょう。

(既に3人以上子ども産んで育てている方達は退職までの税金減らしてあげるべきだと個人的には思う)

評論家の中には人口が増えすぎて大変だというのが人口論であって、人口が減ることは社会保障を減らせば済む話というのはマクロではその通りの指摘でしょう。

しかしミクロでは年金の受給額が減ることは軽微な問題でしょうか?健康保険や介護保険の自己負担が増える事は軽微な問題でしょうか?

個人にとって老後のライフプランの根幹を揺るがす大問題であり、働き方から退職年齢まで大きく変わる問題です。

今や片腕を失ったも同然の就職氷河期世代を代表して私が若い世代に言える事は誰か他人が言う「人生に遅すぎることはない」というのは綺麗ごとだということです。

多くの事は年齢を問わず、いつでもチャレンジできるでしょう。

しかしどうしても年齢と共に叶いにくくなることがあります。

それが出産です。

批判を承知で言えば母親が高齢だと生まれてくる子供の身体に障害が、父親が高齢だと精神に障害が出る傾向が強くなることは福祉施設などで働いている方や関係者は良くご存知でしょう。

必ずそうなるわけではありませんし、両親共に若くともそうなることはありますが、傾向としてそういうことが起こりやすくなるという話です。

これは持論ですが精神≒精子(Y染色体)にも通じる何か関連性があるのではないでしょうか。

(不敬ですが天皇家が万世一系の血統をその導にしてきたことにも…)

自分の人生を長期の視点で俯瞰した時、自分の遺伝子を分けた子どものいる人生といない人生…どちらを望むのかを若い人には選択することが可能です。(年齢的に私たち40~50代に到達した世代にはもはやこれは高望みとなってしまう)

そもそも若くても自分のライフプランの中で子どもを望む人が、子どもを産んで育てられる社会、婚外子も社会的に広く容認される社会に変わることも必要でしょう。

不妊治療、そして特別養子縁組などへの理解など、もっと広まる必要があるでしょう。

また多様性を認め合う社会という点では障害や移民などについても理解が広まることが求められます。

今、私たち一人一人がやれることをやる。そのための指針や尻を叩くくらいのきっかけに本記事がなれたら嬉しく思います。

ここから先は

WITHOVER News2021

クライアントおよびセミナー受講生向けの継続学習用に月1回+αで配信されているメールマガジンの1年分(2021年)をまとめたものになります。…

ALL Collect

お金と投資、ライフプランに関する記事をまとめました。 動画コンテンツ・メンバーシップ限定・趣味(アニメネタ)を除くほぼ全ての記事が対象です…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?