2022年度、高校で始まる「金融教育」への警鐘~本当に大切な事は学校で教えてくれない⑫

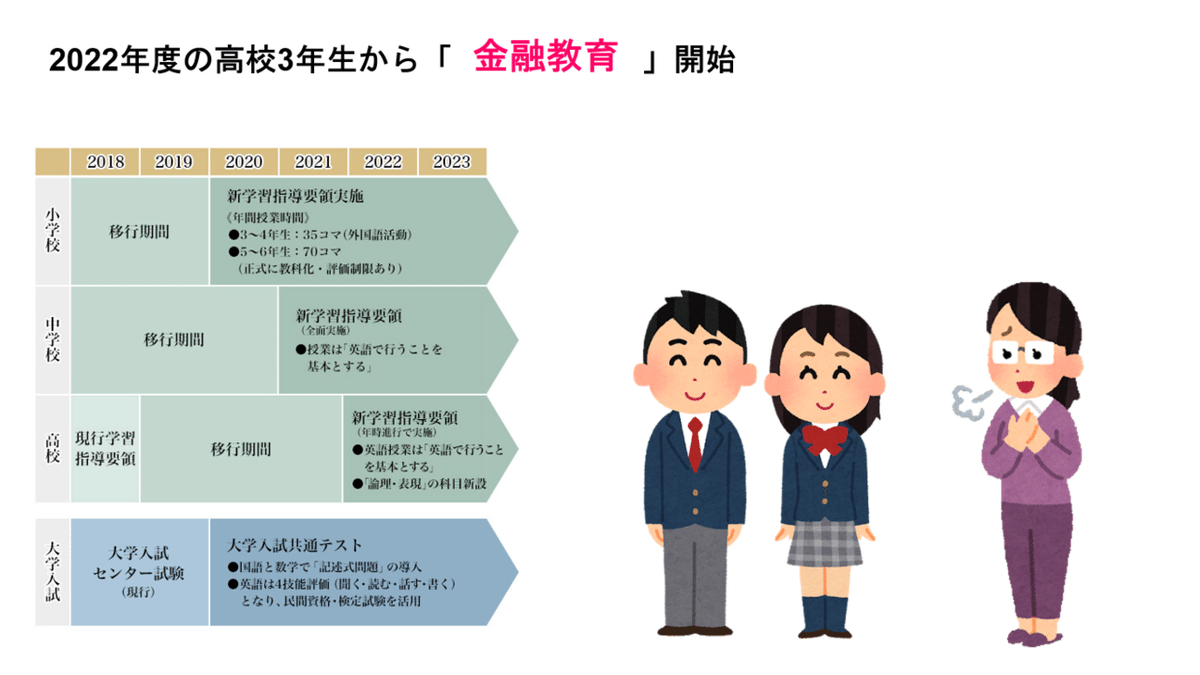

2022年度から高校で新学習指導要領が改訂され、高校3年生の授業の中に金融教育(お金の勉強)が加わります。

学校教育における「お金の勉強」が始まることについて待望という声がある一方で、私はファイナンシャルプランナー・ファイナンシャルアドバイザー(FPA)として様々な家庭のお金の相談を受けている立場からこの事に危機感を感じています。

大前提として私は「金融教育は必要」という立場です。

また投資について学ぶことは必要と考えています。

しかし「お金のことを学校で教える」という点について大いに疑問を感じています。

まず近年の学校教育を振り返ると、平成初期には中学生~小学校高学年に性教育の授業の導入が盛んに議論され、また実際に保健体育などの授業の中に導入がされました。

また私の時代には中学・高校でしたが、近年では小学校でも英語教育に力を入れていますが学校で学ぶ英語の授業で日本人の英語力の向上にどれほどの効果があったのでしょうか。

近年で言えばプログラミング教育ですが…ICT*教育でさえまともにできていないのにプログラミング教育???

*Information and Communication Technology

文科省はプログラミング教育はプログラムをできるようにする人材を育てることが目的ではなく、プログラミング思考を育むことが目的と言いますがそれは詭弁です。

これは旅行に喩えるならば”プログラムをできる人材を育てる”が「自分で計画を立てて、実際にその場所に行けるようにする」(実践)ですが、文科省の掲げる"プログラミング思考を育む"とは「旅行の計画の立て方という考え方を学ぶ授業をする」ということです。

こういうのを"机上の空論"と呼びます。

わざわざ学校でやる必要性が本当にあるのでしょうか?

こういう点において民間企業が幼児教育などに参入をしているプログラミング教育関連の玩具の方がよほど教育的(実践的)です(笑)

まぁ、詭弁というよりは何かあった(巧く行かなかった)時の言い訳として言っているだけなんですけどね。

誰も自分たちがやっていることに対して自信がなく、責任を取りたくないのです。

教育とは教える事(教わる事)と日本では考えている人がいますがそれは大きな誤解です。

教育とは、学校で教わることを学生・生徒・児童がどう生活や人生など将来に結び付けていくのかということが問われているものです。

学校で教えてもらうことは答えではなく、例えば高校生であれば進路だったり…将来何をして生きたい?大学へ進学?何学部?どこの大学?そこに合格するにはどんな勉強が必要?

就職を希望するとなれば、どんな職業?どんな会社?そのためにはどんな資格や知識が必要?

性教育も、英語教育も、プログラミング教育もいずれも大切な授業でしょう。

新しいことにチャレンジすることを否定するつもりはありません。

最初から完璧なものを提供できるのは理想ですが、それが難しいことは理解できます。

しかし反省を次にどう活かすのかの検証をしないまま、巧く行かなかったで終わってしまい次の挑戦をしようとしない、させようとしない。

結果、日本では最初の教育内容から進歩を殆どしないまま、いえむしろちょっとした保護者などからの意見にブレて後退さえしてしまったまま何十年という歳月が経ってしまうのです。

結果、そのどれもが中途半端になってしまっていないでしょうか。

教育において何よりも大切なのは学ぶ側の”主体性”です。

これは大人のリカレント教育でも子供の教育でも同じです。

お金についての授業は学校で本当に必要なのか?

お金の勉強について大きな懸念の一つに、高校生で始まる「投資教育」があります。投資信託を使って投資をすることを学ぶという授業です。

こう聴くとかなり実践的な事のように思えますか?

授業を担当する教科の教員育成やカリキュラムなどにもツッコミどころが満載ですが、最大の懸念は「何のために投資をするのか」が形骸化していることです。

この何のためには人が何かの行動を起こす際には根幹にかかわる部分ですが、彼らはここを建前で塗り固めています。

「これからはお金の教養が不可欠だ」

昭和の時代、平成の時代はお金についての教養は必要なかったのでしょうか?

「これからの時代は投資が不可欠だ」

なんのために投資が不可欠なのでしょうか?

繰り返しますがそもそも何かを学ぶというのは、学ぶ側の主体性ありきです。

「何のために投資をするのか」を考えることは学ぶ側(生徒側)に本質的に問うものなのに、それを国・学校から与えられるという構図がそもそも根本的におかしいと思わないでしょうか。

これは性教育にしても、英語教育にしても、プログラミング教育にしてもおしなべて全て同じ構造、問題点を抱えています。

私が何故このようなことを懸念するのかと言えば、殆ど高校生たちは自分で生活をするための家賃・光熱費・食費・通信費・被服費・娯楽費…これらの生きていくためのお金を働いて稼いだ経験が殆どの生徒にとってはまだないという事が最大の理由です。

生活の根幹にあるこの部分の重要性を飛ばして、昨今の結論だけを切り取って与えようとする学校教育の傾向では「投資をすればお金が増える」という安易で、偏ったお金についての見方を子供たちに植え付けることにならないでしょうか。

繰り返しますが私は金融教育は必要だと考えています。

また投資も資本主義社会を生きる全ての人に必要だと考えています。

しかし学校でお金のことを教わるということには疑問です。

本当に必要であるならば、現在の社会で働いている大人たちは働き始めてから何故一人一人が自主的に学ぼうとしないのでしょうか?

公教育の始まりはイギリス産業革命

こういった歴史の観方は一部の方から不快感を示されるかもしれませんが、

歴史とは勝った側の理論によって塗り固められていくものです。

私たちが世界史などの歴史の授業で学んできたこともその結果にすぎず、事実がどうであったのかは想像の域を出ません。

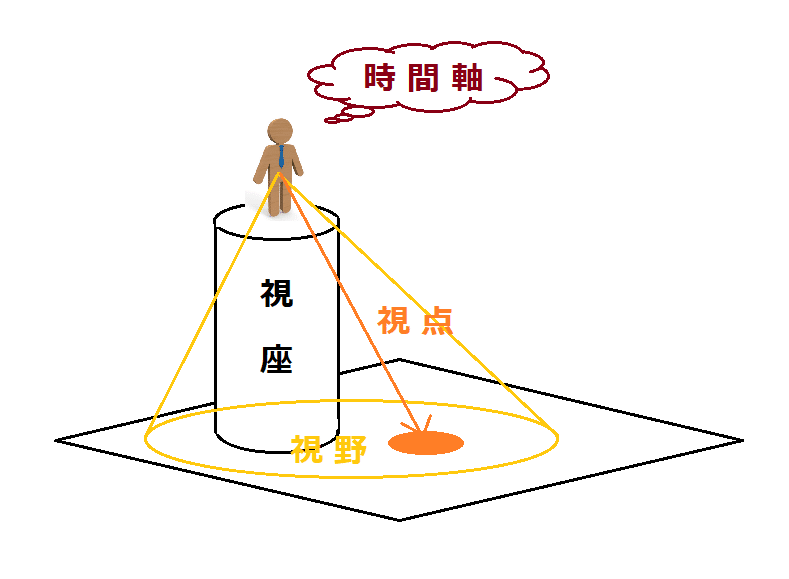

しかしそのことを考えもしないことと、勝った側が都合よく描いたものであるかもしれないということを織り込んで触れる事では、同じものを見聞きしたとしても天と地ほどの差があります。

国や自治体などがカリキュラムを決めて行う教育、公教育というのは本来の教育と大きくその起源と目的が異なります。

都市国家と呼ばれた古代ギリシアでは、紀元前にいち早く民主主義が確立し、人々は都市を発展させるために議論をし、「人が如何に生きるべきか」などを説いた数多くの哲学者たちが登場します。

宗教、哲学、科学、文学、芸術、歴史、美学…どの角度から物事を観るかによって学問は分化していきます。

そして対話を中心に、弟子たちに受け継がれていくのが"教育の根幹"でした。

これは今尚続く親から子へ、年配者から若者へと受け継がれる教育の伝統的な形です。

単に答えや考え方を知識として与えるのが教育ではないのです。

開かれた市民社会、民主主義の古代ギリシアから古代ローマ帝国~中世にかけて教育は支配階級の王侯貴族などの一部の人たちが、農民や庶民などの一般の人々を如何に扱うかという上に立つ者が学ぶという性質(帝王学)のものに変容します。

優秀な人たちを集めて頭脳と才能と知識を結集させ研究をして、それを引き継ぐ後継者を輩出していくために大学には当時絶大な影響力を誇った王権と宗教の結びつきによる研究機関としての側面と教育機関としての側面を持ち始めました。

大学は単に勉強をするのが好きな人がその学問を娯楽のごとく極める場所ではないのです。

近世18世紀に入って、これが一般の人々(子供たち)に徐々に解放されていった契機は奇しくもイギリスで起きた産業革命、資本主義の登場に端を発します。

1765年にイギリスで、ジェームズ・ワットが蒸気機関を実現したことからそれまでの軽工業・手工業に動力というエネルギーが加わり、作業効率の拡大と大量生産が実現できるようになります。

いわゆるイギリス産業革命(第一次産業革命)です。

そしてそれらの研究を引き継いだスティーブンソンによる蒸気機関車など(第二次産業革命)に応用され、やがて蒸気船や重工業(機械などの製造や化学)へと発展していきます。

膨大なエネルギーという手段を手に入れた英国人たちはこれをどうしたかと言えば、資本家たちによってこの仕組みを用いた工場を建設して、その生産に従事させる人を求めました。

「経営と雇用」の関係に代表される賃金労働(労働所得)が始まり、農村などで自給自足に近い暮らしをしていた人々は農地を捨てて工場の集まる都市部に集まるようになっていきます。

それまで農業従事においてはあまり役に立たなかった児童たちまでが働くようになり、都市部では一日12時間以上の労働も珍しくありませんでした。

農業というのは基本的に収穫の時期にしかお金を得ることができません。それを1年分や将来の分蓄えておかなければ不作や飢饉が起きればあとは飢えるしかないリスキーな働き方でした。

その点、工場での労働は資本家が資本から時給を支払ってくれるのですから安定した収入を得ることが出来、多くの人々が都市部に集まるようになっていきます。

都市部で暮らすようになった労働者たちですが、あちこちから出稼ぎにきた人たちは話す言葉も方言だったりまた習慣も違ったり、文字も読めないために工場の責任者たちの指示を理解することができなかったりが頻発します。

更に都市は地方よりも家賃から食糧などあらゆる物価が高く、妻も子供も総出で朝から晩まで働かなければ暮らしていくことが容易ではなく、女性は男性の3分の1しか給与がもらえず、また子供はそれ以下の賃金で労働に投じられていきます。

イギリスでは第二次世界大戦後の1960年代まで繊維産業の労働者の5分の1(20%)は15歳未満の子供たちによって支えられていたのです。

更に19世紀当時の子どもたちの教育と言えば日曜日に教会でキリスト教について少し学ぶ程度。

食事も満足に得られず、空腹を紛らわすためにお酒やドラッグに手を出す子供たちもいました。

そしてラリったまま工場で作業をする作業員が仕事で使い物にならないのは明白です。

そこで1833年、イギリスでは労働者たちが経営者に対抗して「工場法」が誕生します。

当初は9歳未満の子どもを働かせることの禁止、9~18歳は週69時間以内にするなどの制限を設けることを認めさせたのです。

これらは徐々に対象を女性や全労働者の労働時間制限へと拡大されていきますが、子供たちをそこから除いたのは筋力が弱いなどの理由ではありません。また未成年者保護という綺麗ごとでもありません。

彼らが指示に従わない、指示を理解できない、文字も読めないのでより効率よく指示に従って働く人を育成するために国を挙げて行われたのが学校教育(公教育)の導入でした。

つまり"労働者育成のための教育"が公教育の前提にはあります。

労働制限によって空いた時間や未就学の子どもたちを、若年層の人たち向けの教育の時間として割き、そして国のため、会社のために働くことを植え付けることがこの学校教育の目的でした。

これは考えてみれば当然の発想で、国を治める為政者や企業経営者からすれば自分で考えて行動できる人材は”邪魔”なのです。

もしかしたらこうした人たちは自分たちの考えよりも素晴らしいアイディアを思いついて、デモやストライキなどを起こしたり、自分たちを批判したり反乱を起こして蹴落としてしまう危険性があります。

効率よくイギリスの生産性を拡大するためには、経営者の指示に従順な思考を奪われた奴隷のような労働者を大量生産するためには公教育というお題目の元での教育を施して従順な奴隷労働者を育てることが必要だったというのは言い過ぎでしょうか。

物の大量生産するために、従順な労働力を大量生産する

イギリスのこうした公教育のグランドデザインは見事にはまり、イギリスの生産能力は当時の欧州の中でも突出、同時代のヨーロッパの他の国と比べてイギリス人は約2倍の所得を誇ったとされています。

そしてその生産能力が過大になりすぎたあまり供給量が需要を上回り、モノの値段が暴落するデフレーションも経験します。

そしてこの「需要と供給」のバランスを取るためにその生産した商品の販路としてアジアへの進出を目指すようになっていきます。

日本における公教育と日本人の強み・弱み

江戸時代の長き鎖国から開国をした明治時代の日本では欧米から遅れる事200年以上の歳月が経っていました。

日本ではちょんまげ姿などの人々が田畑を耕していた時代に、イギリスでは工場が生まれ賃金労働、つまり勤労所得による生活が始まっていました。

岩倉具視、大久保利通、勝海舟、福沢諭吉らが視察のために訪れた欧米で彼我の差を見せつけられた彼らは一刻も早く日本を欧米諸国に匹敵する「近代化」しなければ中国の二の舞になることを理解します。

そして明治政府による富国強兵政策に突き進んでいきますが、その一環として1872年に学制(教育令*)が施行されます。

日本には元から寺子屋などの仕組みはあり、年長者が年少者を教える師弟関係がありました。この為ある程度は文字が読める国民がいたのは確かですが、これらの教育は義務ではなく任意でした。

学制が導入されたことによって当時は6歳以上のすべての男女を小学校へ通わせることが求められるようになっていきます。

*その後、学校令(旧制)などへの改正がされて戦後までの教育制度の原形となる。

・校則を守る

・文句を言わない

・遅刻をしない

日本は欧米と違って殆どあらゆるものが遅れていましたから、明治の時代はその近代化の大部分を輸入に頼っていました。

しかし日清戦争(明治27年、1894年)に勝利して多額の賠償金を元手に近代資本主義経済(金本位制)の社会に転じることが出来、日本円の通貨の世界的な信用を確立します。

そして輸入ではなく国内で生産ができるようにと殖産興業が推し進められていきます。

この過程で大いに役立ったのが新卒一括採用と終身雇用制という日本型雇用モデルでした。

輸入に頼っていた産業を国内産業へ転換するという政策は国費を投じて行われます。

当時、世界的に需要の大きかった生糸などは蚕の病気が一大産地だったフランス・イタリアで流行して養蚕業が壊滅的ダメージを受けていました。

岩倉具視らは欧米の視察でこの点にいち早く着目をしてフランスの製糸工場をモデルに当時世界最大の製糸工場として富岡製糸場(明治5年、1872年)が設立されます。

また近代化に欠かせない製鉄においては八幡製鉄所(明治34年、1901年)など官営施設が次々に稼働していきます。

明治時代の日本の教育の振興を支えたのは福沢諭吉の『学問ノススメ』でした。

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言えり。

努力すれば誰もが豊かになれるという思想は教育の振興に大きく寄与し、これらが世界的に稀有な識字率の高さや集団意識の高まりは戦後においても日本経済の復興に役立ちました。

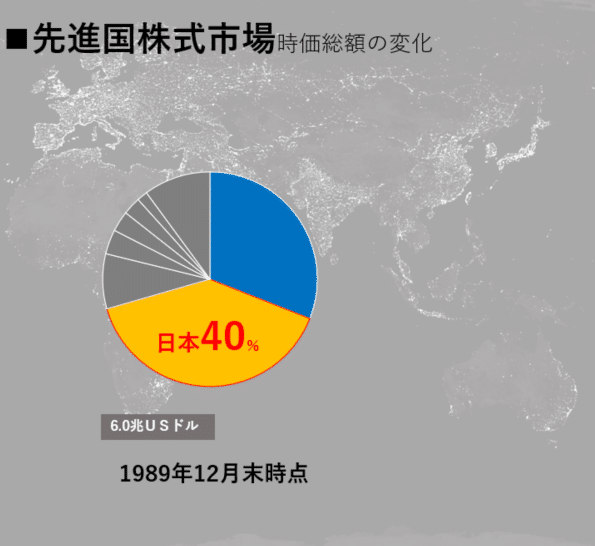

戦後復興、高度経済成長…「東洋の奇跡」と称賛された日本の経済成長は1979年、ハーバード大学の社会学者エズラ・ヴォーゲル博士(1930-2020)の著書『Japan as Number1』で日本人の勤勉さと日本型雇用、そして健康保険に代表される社会保障制度は絶賛され、株式市場においては米国企業を上回る世界シェアを誇ります。

その絶頂期だった1989年(平成元年)、ソニーがコロンビア・ピクチャーズを買収。三菱地所がアメリカNYのロックフェラーセンターを買収した翌年、バブル景気は弾けて、まるで熱射病の後遺症のごとく30年以上に渡って日本経済は停滞を続けました。

バブル崩壊後に訪れた本格的なグローバル社会において日本の学力水準は世界トップクラスから年々下降傾向にあります。

社会的な賃金の格差が広がり、この問題を教育機会の差に押し付けた結果、高校無償化や大学での給付型奨学金の創設などが始まりました。

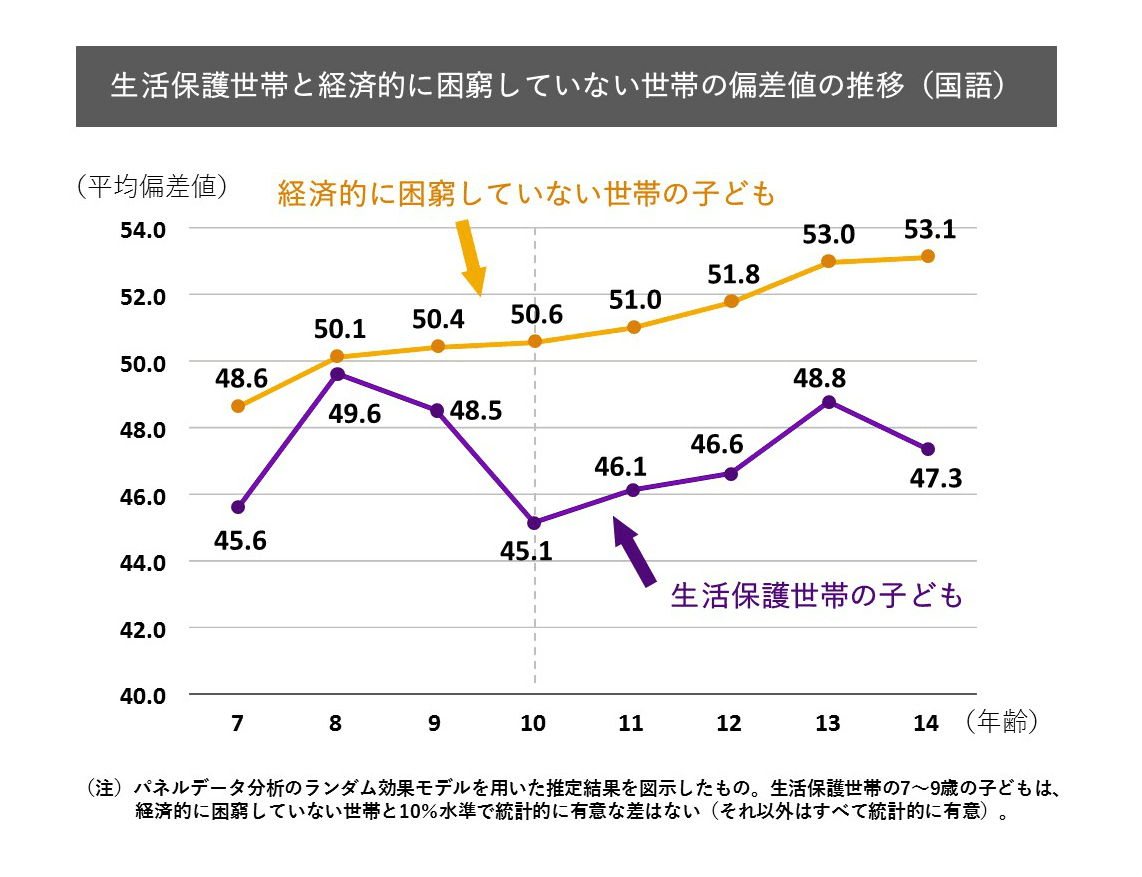

確かに理屈の上で親の所得水準が高ければ家庭教師や塾・予備校などに子供を通わせて子どもの学力を伸ばすことは可能でしょう。

実際に親の所得水準と子供の偏差値には相関関係が指摘されています。

しかしここで大きな誤解をしてはいけないのが、偏差値などの学力が高ければその人は幸せな人生を歩めるのかといった問題は、教育の目的と必ずしも一致しないということです。

親の経済的理由で進学の機会が得られない…こうした学生たちに進学の機会を与えることは素晴らしい理念でしょう。

しかしそもそも大学全入時代に突入し、大卒社会人が溢れている今日に至って大卒者を活かしきれない社会で大卒者を増やして何を目指しているのでしょうか。

これは教育機会の公平性とは別問題であることに、頭のいい政治家たち官僚たちが気づいていないハズがありません。

折角苦労して大学を卒業しても、社会でその学部で学んできたことを活かした職に就けない…これは就職氷河期世代がまさに味わってきた経験でもあります。

学校でお金の授業をするということはどういうことか

そして学校でのお金の授業についても同様のことが言えます。

バブル景気が弾けたばかりの1990年から日本は景気の停滞した時代や不景気の時代が長らく続いてきました。そんな中で個人金融資産は増え続け、2020年12月末時点で1,948兆円となりました。

欧米と比べてこの資産の増加率が大きく遅れていると指摘されていますが、その根本にある原因は預貯金の比率の高さです。

日本人の殆どは預貯金をするということの意味も、またそれをその先どう活用するのかも理解していません。

その癖、「お金が増える」という事には目の色を変えて飛びつき、10年に一度くらいはそうして飛びついた人たちが次々に失敗をして痛い目を見ます。

政府が学校で「お金の授業」を始めるという事は狙っていることがあります。

思えば戦中は貯蓄推奨令を出して、国民に節約を呼びかけそれを戦費として調達して戦争にそのお金を注ぎ込んで、そのお金を飛ばした(債務不履行)した国です。

見事な思考停止と同調圧力によってこれを成し遂げた訳ですが、これを今更になって預貯金ではなく投資とは今風にアレンジしてきたものです。

断っておきますが、資本主義において投資市場にお金が回るというのは経済の考え方からも間違いではありません。

繰り返しますが私はほぼ全ての人が投資をするべきだと思っています。

しかし肝心なことがいくつか漏れています。

殆どの日本人は…

・投資に回すお金と預貯金に置いておくべきお金の違いを理解していない

・金融機関の違いをそもそも理解していない

・インデックス運用は世界的なバブル傾向にある

・インデックス運用は売却を前提としていない

・買うよりも売る時が一番難しい

・インデックス運用とアクティブ運用の違いをそもそも理解していない

・積立投資とアロケーション理論の矛盾

・お金の勉強をしているはずの米国でさえ利殖に目がくらんだ若者を中心にGAMESTOPなどの銘柄への集中投資でマネーゲーム化している

・投資の世界、金融の世界は闇が深い

・無料ほど高い物はない

そして最も罪深いのは投資で運用成果が出ないという初心者投資家の大部分が陥っていた責任を「コスト」「アクティブ運用」に押し付けたのです。

アクティブ運用が悪いのではなく、悪いアクティブ運用を見抜く眼を学ぼうともしない負け犬投資家たちの誹謗中傷がそれを正当化しました。

楽して儲けようとする一部の人たちによって、著しくパフォーマンスの悪化したファンドが濫造されました。

そしてコストを支払わない正当性を御旗にした個人投資家たちをネット証券などの金融機関は囲い込んで目には見えないコストを貪る新しいコスト体系にひっそりと移行を始めているのです。

あ、白旗なのは偶然ですよ?(笑)

私が学校で子供たちに本当に教えてほしい事

公教育において基本的なことは教えておいてもらわなければ困ります。

所得には2種類あります。「労働所得」と「資本所得」です。

なので全く金融教育がないというのも問題ですが、それよりも教えるべきはこの2つの所得の関係について正しく理解できるように教えてほしいのです。

この2つの所得は似ているようで全く異なります。

また資産所得はマネーゲームのような投機やギャンブルとは異なります。

特に高校における教育では「労働所得」が生活、そして資本所得の源泉であることを徹底して教えてほしいのです。

そしてこの労働所得を如何に増やしていくのか、職業選択や進路の選び方や家計管理、生活を守るための保険等に代表される金融商品の特性、契約における基礎とライフプランニングの重要性を教えて欲しいのです。

その先の如何にお金を増やすのかは働き始めてからそれぞれの段階と、実現したいライフプランによっておのずと勉強する必要性を感じるでしょう。

お金の勉強に正解はありません。

正解をそもそも教えられる人など誰もいないのですから。

だから学校でお金の何を教えるべきなのでしょう?

昔の人は素晴らしいことを言いました。

”かわいい子には旅をさせよ”

これはお金についても、また人生においても同じことが言えないでしょうか。

参考:神戸大学 経済経営研究所資料 『中学校及び高等学校における金融・保険教育に関する意識調査2015年3月調査の結果の概要』

マンガ①:高校で投資教育、始まるってよ。

マンガ②誰がどの内容を教えるの?

マンガ③金融教育ではどんなことを学校で学ぶの?

マンガ④:金融教育で気を付けるべきことは?

オンラインセミナー案内

ガイドブック

セミナー案内

導入を検討されている学校関係者向け

ここから先は

WITHOVER NEWS(定期購読)

顧客・セミナー受講生および金融経済”教育”を本当に学びたい方のために毎月1回程度配信しているメールマガジンです。当該対象以外の方向けに過去…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?