パーツ説明 「エンドピン」

私が誰だかわかりますか?

私は、ヴァイオリンのお尻に差し込む「エンドピン」です。

いつも弦の張力を一人で支えているのに、あまり気が付いてもらえない。

だから今日は、私の仕事を少し紹介しますね。

以前、ヴァイオリンの祖先は「弓」から始まっているとお話しました。

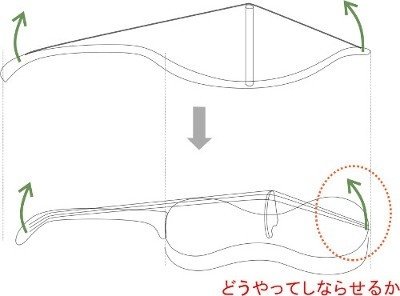

弓の竿は、弦に引っ張られて内側にしなることが特徴です。

だから、ヴァイオリンも内側にしならせる仕組みが必要なのです。

しかしヴァイオリンのボディは箱のようになっていて、

曲げるのは簡単ではありません。

どうすればしならせることができるでしょうか。

この対策として考案されたのが、ブロックとエンドピンを使う方法です。

エンドピンをブロックに差し込み、

弦の張力①は、サドル経由でエンドピンを持ち上げます(②)。

この時、エンドピンはサドル経由でブロックを内側に押し曲げることで

裏板を内側に押し曲げるのです(③)。

この仕組みの特徴は、エンドピンがヴァイオリンの外にあることです。

ここで、もう一度私を見てもらえますか。

エンドピンは、ひもで引っ張られる力をスムーズにブロックに伝えるため

ひもからブロックまでは、まっすぐ刺さっているんです。

そして、ほんの少し「しなり」も必要なのです。

だから、ペグに似てるでしょ。

先っちょは「ハート型」なんですよ。

でも、大きくすると演奏者の首を傷つけるといけないんで

ちょっとつぶれてますけどね。

後ね、ペグと同じように、穴が空いてるでしょ。

なんでか解りますか。

それはね、ニスを塗装する時に、「すずめ」さんに

持っていかれないためにひもを通して、どこかに結んでおくんです。

突っつかれるぐらいならいいんですけどね。

私を作るために、細川さん、結構苦労してるんですよ。

小さいのに1週間以上かかってる。

だから、試奏会に参加した時は、少しでいいので見てくださいね。

縁の下の力持ち「エンドピン」より。