製作知識 駒高さで決まるヴァイオリンボディ長

今回、記事に計算が多く、少し難しいかもしれません。

でも頑張って、理解しやすく書いたつもりです。

だから、頑張って読んでみてください。

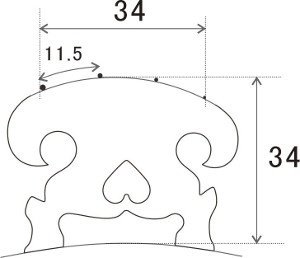

駒上の各弦の間隔は、おそらく指で弦を弾く都合から11.5mmとなり、

4本の弦のG-E線間の幅は、約34mmとなっている。

駒は、この4本の弦を頭にかかえて回転運動をしてもらうのだが、

駒が低すぎると安定して、回転がしにくい。

このため、駒の形は円に近いものになり、

弦幅が34mmなら高さも34mmぐらいが都合がよい。

駒の高さが決まると、次はf字孔の長さについて検討する。

f字孔の切れ込みは、駒の動きを妨げないためにある

と言っても過言ではないと思う。

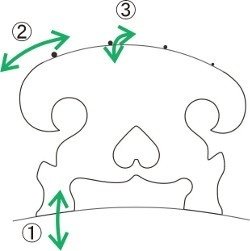

ここで、駒の見えない小さな動きを想像してみよう。

駒は、弦の張力変化のより、表板の上で上下の動きと

駒の回転によるの横方向の動きに加えて、

弦に引っ張られて、緩められて、前後にも少し動く。

この上下前後左右の駒の動きを妨げないためには、

f字孔は、駒を中心に上下に駒高さ以上の長さが必要になり、

34×2=68mmとなる。

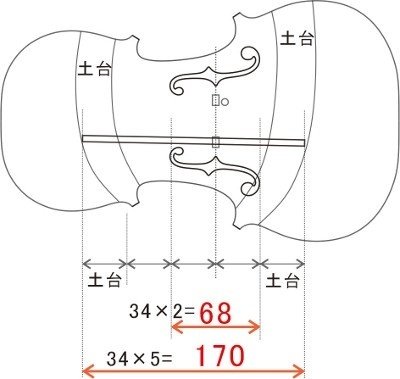

f字孔は、「表板土台」間で、バスバー長さの5分の2を使っている。

このことからバスバー長さは、駒高さ34mm×5=170mmとなる。

そして、この170mmは、おおよそではあるが、

ヴァイオリンボディ長さの内側3つ分に相当する。

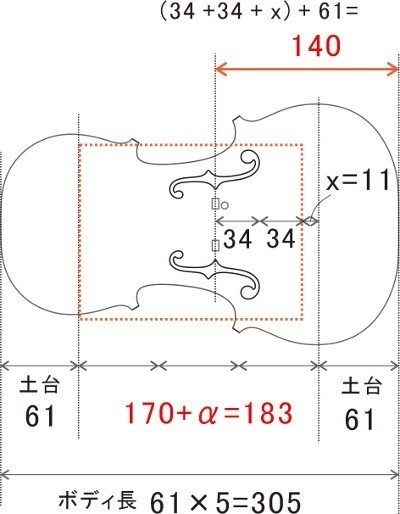

70+αは、デザインのための余力と考えて欲しい。

私が設計した新作ヴァイオリンにも、私なりの都合がある。

それは、上達を考慮したボウイング都合で

右腕を体に近づけるために、駒位置を標準サイズの160mmから

20mmぐらい減らして140mmにしたい目標があった。

これを実現できるか見通しを立てていく。

下図はヴァイオリンボディの土台を、例えば61mmとした時、

内側の3つは、61×3=183で、表板バスバー幅の170mm以上になる。

そして、デザイン余力αは13mm確保できる。

この時、Bottomから駒位置までを140mmにするためには、

(34 + 34 + x ) + 61 = 140

の式を成り立たせる必要がある。

この x を求めると x = 11 となり、デザイン余力αの13mm以下なので、

うまく収まることがわかった。

以上のことから、私が言いたいことは、

駒高さ34mmのヴァイオリンには、ボディ長は305mm程度あれば十分

であること。

大きくなった標準サイズ356mmを否定はしないが、

小さくても性能が劣るのでなければ、考える価値はあると思う。

そして、この事実を新作ヴァイオリンで体験してほしいのです。

性能は劣るどころか、飛躍的に向上しています。

ご連絡をお待ちしております。

#ヴァイオリン

#バイオリン

#ヴィオラ

#ビオラ

#比率

#バスバー

#駒