同じものなのに「高く」ても「安売り」されても売れるのは価格より気分だからじゃないですか?

僕らは、自分のすばらしさと不完全さのなかで、何よりも自分自身を愛することから学ばなければいけない。ージョン・レノン/The Beatlesー

今日は自宅でお仕事でした。ドリップバッグでコーヒーを入れて、先日の学びとかこれからの仕事なんかをまとめるお仕事。

しばらくパソコンを眺めて目がつかれたので、Youtubeをみながらちょっと床に横になったらそのまま眠ってしまった。

なぜか号泣して目覚めて「そんな日もあるよね。疲れてたんだよ。」と自分を愛してあげる1日だったなと思ったので今日の書き出しはジョン・レノンの言葉からスタート。

こんにちは、鵜沼聡志(ウヌマサトシ)です。

今日は一冊の短編集から。

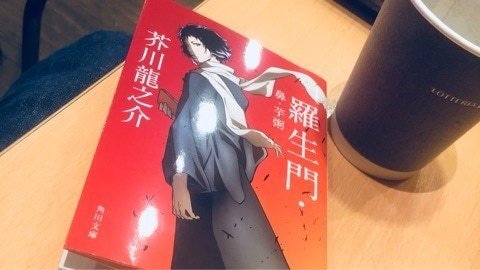

芥川龍之介の短編小説「羅生門」

言わずと知れた芥川龍之介の処女作です。

「老年」を含め、名作と言われる「鼻」や「芋粥」も含まれていて、読んだ方も多いかと思います。

この中に「煙管」(キセル)というタイトルのお話があるんですが、

加賀の前田斉広(まえだなりひろ)という殿様が季節ごとに江戸城に登城する(行く)お話。

加賀百万石という意味をご存知の方も多いと思いますが、すごくお金持ちの国と言われていた加賀の国。

その殿様の使うキセルは黄金で出来ていて、とても風流なものだし、とても高価なものだった。

この前田のお殿様「この金のキセルは加賀百万石を持ち歩いているような気になる」と、見せびらかすのが好きだったそうです。目立つから注目も浴びるし、優越感に浸れた。

そしてこの「煙管」という話は、江戸城でこのキセルを1人のお坊さんにねだられるというところからの話です。

ボクも煙管はもってるけどあまり使わない。笑

殿様は結果お坊さんにこの大好きな金のキセルをあげてしまうんですが、とても高価なキセルをあげたにもかかわらず、ご満悦で加賀に帰る。

なぜだと思います?

それは、

「一介のお坊さんに黄金のキセルをあげた太っ腹な殿様」

という箔がつくからという理由です。

そしてこの黄金のキセルを部下にまた作らせる…というところからが話の本筋です。

ボクはこの『黄金のキセル自体の価格的価値は無視した』というところに興味をもちました。

このキセルを持っていることで味わえる気分と、キセルを坊主にあげることで良くなる気分とで、殿様は後者を選んだ。

どっちの方が気分があがるのか?

どっちの方が気分が満たされるのか?

そこが判断基準だってことです。

これはモノが売れていく過程と同じだなと思った。

家で飲むドリップバッグコーヒーと、ホテルのラウンジで飲むコーヒーの違いと同じです。

味なんてさほど変わらない。(ソムリエとして大丈夫か?笑)でもどっちも美味しいんですよ。

自分で入れたコーヒーも「あ〜」って落ち着くし、ホテルのラウンジでコーヒーを飲んでる時はちょっと特別な気分になる。

「美味しい」は言い換えると「気分が満たされること」だと思います。

そして「モノを消費する」、「買う」ということも

結局「気分が満たされること」です。

みんな自分を愛しているから。

例えばセールなんかもそうじゃありません?

「安い!これはお買い得だ!」って思う商品も元々は正規の価格で「これいいじゃん!かっのいい!」って買われていたわけだし。

同じものが高くても安売りされても売れるのは価格より気分だからなんですよ。

モノを買う人の「気分」や「気持ち」にアプローチするのはモノが売れる上で大切な視点だと思います。

僕らは、自分のすばらしさと不完全さのなかで、何よりも自分自身を愛することから学ばなければならない。

お昼寝しちゃった自分を愛そう。

仕事をしていたのに思わぬうたた寝をしてしまって自分を慰めるためにそんなジョン・レノンの言葉を思い出しました。

いいなと思ったら応援しよう!