飛節浅趾屈筋腱内側支帯の不全断裂を認めた3症例

Incomplete Tears of the Medial Calcaneal Insertion of the Superficial Digital Flexor Tendon of a Hind Limb in Three Horses

Sue Dyson MA

Summary

まず、6頭の屠体から得た浅趾屈筋腱支帯のサイズを測定した。

内側支帯の幅と厚さは、それぞれ4.0~5.4cmと0.3~0.5cm、外側支帯は、それぞれ4.0~6.3cmと0.3~0.5cmであった。

次に健常馬の浅趾屈筋腱支帯のエコー検査を実施した。

内側支帯は腱と均一なエコー像で、SDFTとの付着部が最も厚く、踵骨内側に向かって滑らかに先細りになっていた。外側支帯は、腱そのものよりも低エコーであったが、踵骨外側に向かって、同程度のエコー輝度となった。

最後に、浅趾屈筋腱内側支帯全層の不全断裂を生じた3頭の馬について報告を行った。

Introduction

後肢の浅趾屈筋腱(SDFT)は踵骨の内側と外側方向にそれぞれ靭帯様の支帯を有するが、内側または外側の支帯が断裂し、踵骨隆起からSDFTが脱位することで、しばしば急性で重篤な跛行と軟部組織(特に踵骨嚢)の腫脹を呈することが知られている。

ほとんどの場合、断裂は急性であり、前兆はほぼ見られないが、軽度の跛行と飛節の腫脹を事前に認めることがある。また直飛の馬や、飛節が過伸展する馬において、支帯の変性と関連して認められることもある。

また脱位は内側よりも外側でよく起こり、また片側肢に起きることが多いが、稀に両側肢に発生する。

SDFTの外側脱位の馬の多くは、治癒後に後肢の歩様の変化は認められるものの、競技・用途に復帰することが可能である。しかし内側脱位の場合、慢性的な跛行が残存することが多い。

本研究の目的は、以下のとおりである。

SDFTの支帯の正常な解剖学的特徴とそのエコー検査所見の報告

SDFTの内側支帯全層の不全断裂を呈する3頭のスポーツホース種馬の臨床症状とエコー検査所見、及びその中の1頭における病理学的所見の報告

Materials and Methods

2.1. Normal Anatomic and Ultrasonographic Features

6頭の屠体(温血種またはTB、体高160~172cm、体重540~630kg)から得た後肢12本を解剖し、支帯のサイズ測定を行った。

その後、健康な6頭の馬(温血種またはTB、体高152~167cm、体重520~658kg)について、支帯のエコー検査を実施した。

2. 2. Clinical Study

2012年から2014年にかけて、SDFT内側支帯全層の不全断裂を呈し、Animal Health Trustに来院した3頭の馬についてエコー検査を実施した。

さらに2番はX線検査、3番はX線検査と核シンチグラフィー検査を実施した。

Results

3.1. Anatomy and Normal Ultrasonographic Features

SDFTの内側および外側支帯の幅はそれぞれ4.0~5.4cm(平均4.7cm)および4.0~6.3cm(平均5cm)であった。

厚さは内外側ともに0.3~0.5cm(平均0.4cm)であり、近位から遠位まで比較的均一な厚さであった(図1Aおよび1B)。

内側および外側支帯の相対的な幅と厚さは馬によって異なり、6肢では外側が内側より長く、2肢では内側が長く、4肢では内側と外側の幅が同程度であった。また4肢において、内側支帯は外側支帯の近位から始まっていた(図1B)。

エコー検査において、内側支帯は均一なエコー輝度を呈し、SDFTとの付着部が最も厚く、踵骨内側に向かって滑らかに細くなっていた(図1C)。外側支帯は、SDFTに近接した部分(図1D)において厚みとエコー輝度にばらつきがあったが、踵骨外側に向かって均一なエコー輝度を呈していた。

3.2. Clinical Study

3.2.1. Horse 1

1番は15歳温血種セン馬の馬場馬術馬で、体高178cm、体重630kgであった。この馬は両後肢が直飛で、飛節の伸展に異常が認められていた。

4ヶ月前から後肢の筋肉が硬直し、臀部の筋肉が萎縮、2ヶ月前から右後肢飛節腫脹を伴う跛行が続き、その結果、腰椎棘突起と仙結節が突出していた。

身体検査では、右後肢のSDFTはわずかに外側に変位していたものの、踵骨隆起上に残っていた。また踵骨包が膨満し、踵骨遠位側が腫脹(外側<内側)していた(図2)。

歩様検査において、右後肢のSDFTの振れが常歩と速歩の両方で認められ、特に速歩で変位を伴っていた。

速歩時の跛行グレードは5/8であり、左後肢の屈曲試験後に右後肢の跛行が軽減した。なお右後肢の屈曲試験後に、歩様の変化は認められなかった。

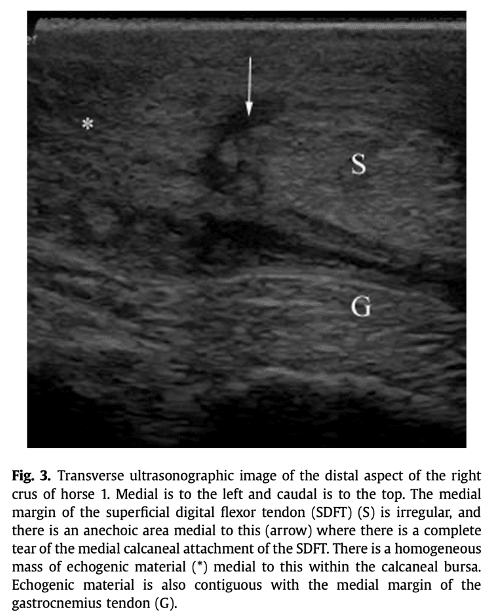

エコー検査では、右後肢のSDFTが正中よりやや外側に認められ、局所的にエコー輝度が低下した斑状の領域が存在した。踵骨帽および内側支帯の近位端は正常に見えたが、SDFTの内側縁に接した遠位には、エコー輝度が異なり、不明瞭な境界を有する厚い組織があった(図3および4)。

踵骨包の背側には液体が貯留し、その壁は肥厚、踵骨包と交通する踵骨皮下包にも液体が貯留、また皮下には線維化病変と推察される等エコーの厚い帯状構造物があった。

両後肢の靱帯が肥大し、エコー輝度が低下した部分が散在、線維化が広範囲に及んでいたため、SDFTの亜脱位は、支持装置の変性によって二次的に生じたと考えられた。

この馬は馬場馬術に復帰できないと推察され、安楽殺された。

病理解剖では、右後足根底側に広範な線維化が認められ、踵骨包は肥厚し、広範囲に癒着、また踵骨皮下包と交通、内側支帯の遠位3/4において全層断裂が認められた(図5)。

組織学的検査では、右後肢SDFTの内側支帯に、正常な構造が完全に失われ、線維性コラーゲン血管組織で置換された多巣性の線維化が広範な領域で認められた。また左後肢の内側支帯では、軟骨異形成と粘液変性が局所的に認められた。

3.2.2. Horse 2

2番は6歳温血種、障害馬術の種牡馬で、体高164cm、体重590kgであった。

この馬は3週間前から突然、右後肢で蹴るような行動をとるようになり、馬術の成績も悪化していた。

身体検査では、右後肢飛端と踵骨の底内側における軽度の腫脹、踵骨包の軽度の膨張、局所的な熱感が認められた。

常歩では右後肢のSDFTがわずかに外側方向に振れているのが観察され、速歩時ではグレード2の右後肢の跛行が認められた。

右後肢のX線検査では、明らかな異常所見は認められなかったが、エコー検査において、内側支帯は近位0.5cmを残して構造が崩壊していた。SDFTの位置は正常であり、 踵骨帽は無傷であった。その他、踵骨包の軽度の膨満と、線維化病変を皮下に認めた。

2番はその後2週間、フェニルブタゾンで治療されながら、速歩と駈歩で1日2回、20分間のロンジングが行われた。この間、SDFTは徐々に安定性を失い、ロンジング運動開始7日後の身体検査とエコー検査では、SDFTは踵骨の底外側に位置していた。最終的には、SDFTが外側に完全に脱位し、飛節の腫脹は徐々に増大した。2ヶ月の運動の後、馬は競技に復帰し、蹴り行動も消失した。

3.2.3. Horse 3

3番は12歳温血種セン馬の乗馬で、体高160cm、体重620kgであった。

8週間前に突然右後肢の跛行と飛節の腫脹が認められ、馬房内運動制限とリハビリ運動で経過観察を行ったが、歩様は変わらなかった。

身体検査では右後肢全体の筋萎縮が認められ、飛端と踵骨隆起の背内側と背外側に熱感を伴う腫脹(内側>外側)が認められた(図6)。

歩様検査では、グレード2(常歩)とグレード6(速歩)の右後肢跛行が認められ、後肢の歩幅の非対称性と不規則なリズムが特徴的であった。また左前肢と右後肢に負重したタイミングで、軽度の点頭運動が認められた。

左後肢の屈曲試験後に歩様の変化はなかったが、右後肢の飛節または球節の屈曲後は跛行を増悪させた。

柔らかい地面でロンジングさせると、右後肢の跛行は左手前でグレード6、右手前ではグレード5であり、右手前では右前肢にも跛行が見られた(グレード4)。

また固い地面では、右手前において、右前肢の跛行(グレード5)が認められた。 後肢の診断麻酔を実施、Low 4-pointブロック(内側および外側足底神経、内側および外側足底中足骨神経)では、跛行の程度は変化しなかったが、腓骨神経ブロックと脛骨神経ブロック後は直線運動と円運動の両方において、跛行が大幅に改善(グレード2)した。

また固い路面において、右手前で右前肢跛行(グレード4)が持続したため、掌側指神経ブロックを実施したところ跛行は消失した。

左手前では左前肢跛行(グレード4)が出現し、掌側指神経ブロックにより跛行は消失したが、右前肢跛行(グレード4)が右手前で再発、種子骨神経ブロックを実施し、跛行は消失した。

なお右後肢の跛行は、脛骨神経ブロックと腓骨神経ブロックから約1時間後、さらに改善した(グレード1)。

核シンチグラフィー検査では、右後肢踵骨近位部において、びまん性に中等度の放射性医薬品の取り込み増加が認められた(図7)。

X線検査では、踵骨の底側1/3に、軽度なX線透過領域を認めた(図8)。踵骨底内側は皮質骨に乏しく、踵骨隆起の近位背側に微小な骨棘を認めた。

エコー検査では、右後肢SDFTは正常な位置にあり、内側支帯の最も近位部(幅1cm未満)は正常に見えたものの、遠位部で大きな欠損があり、境界が不明瞭で不均一な組織で埋められていた(図9)。また皮下に線維化病変が認められたが、踵骨包の液体貯留は認められなかった。(図10)。

この馬は重症であり、同時に両前蹄の痛みを併発したため競技を引退した。

Discussion

SDFTの支帯は、コラーゲンでできた厚い組織が密集しているため、断裂にはかなりの力が必要である。

1番の馬で、患肢ではない左後肢の内側支帯に退行性変性が認められたことから、支帯の変性が断裂の1つのリスク因子と考えられる。

また同時に1番の馬では変性した支持装置が存在したことから、コラーゲンまたはプロテオグリカンの欠乏が別のリスク因子となっている可能性がある。

また直飛と飛節の過伸展による力学的な影響も、SDFTの亜脱位の素因となる可能性がある。

内側支帯が外側支帯よりも損傷しやすい原因は不明だが、支帯の幅、位置の非対称性は、かかる負荷の違いに関与していると考えられる。

本研究の症例において、内側支帯の断裂は長く、幅の約80%に及んでおり、すべて全層性であったが、SDFTの亜脱位を呈する1番と2番、または正常な位置に安定している3番の症状は、WrightとMinshallによる報告と異なっていた。

WrightとMinshallによって報告されたSDFTの亜脱位を呈する7頭の症例では、SDFTが安定して脱位している馬と比較して跛行が重篤であったが、これは支帯が断裂しているものの、SDFTの踵骨付着部が残存している場合、付着部に大きな負担がかかるためと考えられる。

これらの馬は、踵骨帽と踵骨の付着部を切断し、断裂した支帯を切除することで、腱を脱位した状態で安定させることに成功し、7頭中4頭が運動機能を取り戻した。しかし本研究では、亜脱位を呈する2番の跛行は1番や3番よりも軽度であった。

筆者はこの結果について、軟部組織の腫脹が少なかったためと考えている。