猫の動脈血栓について

猫には動脈血栓症(ATE)と呼ばれる怖い病態があります。

今回は、JSFM(Japanese Society of Feline Medicine)が主催した

「猫の集会〜第7回〜」のセミナーレポートです。

今回の内容は、麻布大学 藤井先生の循環器病学のセッションからです。

〜猫の動脈血栓症(ATE)について〜

今回のポイントは、『なってから VS なる前』ということで、発症してからでは遅いよ・・・ということがポイントになります。

◯好発要因

・猫種:メインクーン・ラグドール・ノルウェージャン

・性別:雄>雌

・部位:両後肢

・既往歴:肥大型心筋症(HCM)の猫の7-48%が発症

HCMの猫の死因;1位 うっ血性心不全

2位 ATE

ATEを発症する猫の41%がHCM。

つまりATEを発症する猫は、心筋症が多いということです。

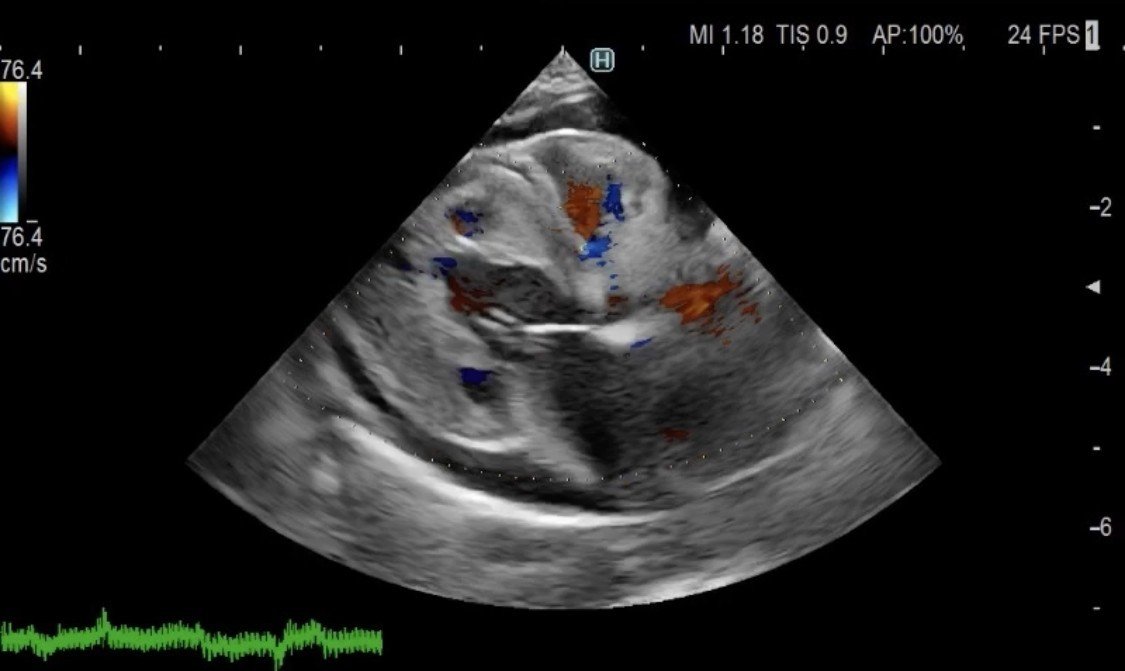

◯HCMはどうして血栓ができるのか??

・HCMという病気は、心臓が拡張しにくくなる病気です(=拡張機能障害)。

拡張機能障害は、左心房を拡大する要因になります。左心房の拡大は、血液の鬱滞、血液凝固機能の亢進、血管内皮障害を引き起こします。その結果、血栓ができるんですね。

◯ATEを疑う症状

・パットの冷感、粘膜色の蒼白、股動脈圧を感じない、痛み、足が動かない

などが外貌上認められた場合、ATEを疑います。

◯生存率

・45%。半分半分の印象は変わりないです。

◯予後不良因子:悪い予後であるということを示唆する所見ですね。

・低体温(<37.2℃)、心拍数が少ない、血液検査でリンが高い、運動機能が落ちている、罹患した足が複数ある、うっ血性心不全を伴っている

◯再発率

・46-57%と比較的、再発しやすい。再発までは大体110日くらい。

◯治療の柱

・鎮痛剤の使用:オピオイドが効果的

・抗凝固/抗血小板療法の使用:低分子ヘパリン・クロピドグレル

・併発症に対する治療(心不全)

・急性腎臓機能障害に対する治療

◯血栓溶解する or しない

・現在使用しているのは『組織型プラスミノゲンアクチベータ(t-PA)』

結構効果があると思っていますが、とても高価です。また副作用として、出血傾向になることがあります。血栓を溶解することでの死亡リスクというよりも併発症での死亡リスクが高く、個人的には、電解質を1日に数回確認して観察しています。

◯無症状の猫の心筋症を見つけること!!

16%の猫が心筋症に罹患している論文があります。若齢猫の罹患率は低く、

9歳以上になると約3割くらいが罹患しているそうです。

罹患している猫の特徴として、

・心雑音・雄・老齢・肥満

が挙げられています。

心筋症を見つけるためには、バイオマーカーの測定も勧められています。

『バイオマーカー=Nt-Pro BNP』

◯血栓を予防すべき症例は?

・左心房拡大(心臓が大きい)が認めらる

・心臓内に血栓が観察される

・ATEの症例

・心疾患が疑われていて、血圧が正常、貧血がない、甲状腺濃度が正常である▶︎ Nt-Pro BNPの測定をして>100かつ左房拡大があるとハイリスク。

◯血栓予防として

・クロピドグレル:抗血小板作用があります。用量は18.75mg/cat/24hrです。 使用していてATEを繰り返す場合、non responderの可能性を考慮に入れた方が良いそうです。しかし、とても苦いです。泡ぶくになるため、カプセルに入れて投薬するが良いです

・低分子ヘパリン:ダルテパリン:75IU/kg/6時間毎の投薬です。回数が多いのでちょっと大変かもしれません。回数が多くて大変な場合は、100IUとか多めで回数を減らしても良いらしいです。

◯まとめ

とても怖い病態です。救急で診察することが多く、人手がある昼間なら救命率も少し高いですが、夜中は厳しい印象です。

何よりもまず、このセミナーでもテーマになっていた「心筋症の可能性」ということを探す、そして心筋症であることを知っておくことがATEを発症させない or 発症確率を下げる要因になることを理解することが大事だと思います。また違うセミナーにでたらアウトプットします。