歴史考察 #184『カサは小さな天蓋だった?!』

こんにちは、véritéです。

先日大きな虹をみました。

半円の虹をみるたび空にはドームがあるのではないかと思ってしまう今日この頃...

古代においては、天空には天の蓋「天蓋(てんがい)」があるともいわれ、「天蓋」は「仏像や住職が座っている上に翳される笠状の仏具」、「虚無僧がかぶる、藺草(いぐさ)等で編んだ深編み笠」、「貴人(聖人)の寝台、玉座、祭壇、司祭座などの上方に設ける覆い」などの意味も。

また、お釈迦様のおられたインド周辺は熱暑が厳しく、貴人の上に蓋(かさ)をかざして歩いていたことから、貴尊のシンボルとされたとか。

ちなみに傘は古代オリエント(BC.3000-BC.300)が発祥の地ともいわれ、アッシリアやペルシャ、エジプトなどの彫刻や絵画には、王の頭上に従者が傘をさしかけている姿が描かれ、高貴な人の日よけだけではなく、魔除け、権威の象徴として使われてきたそうです。

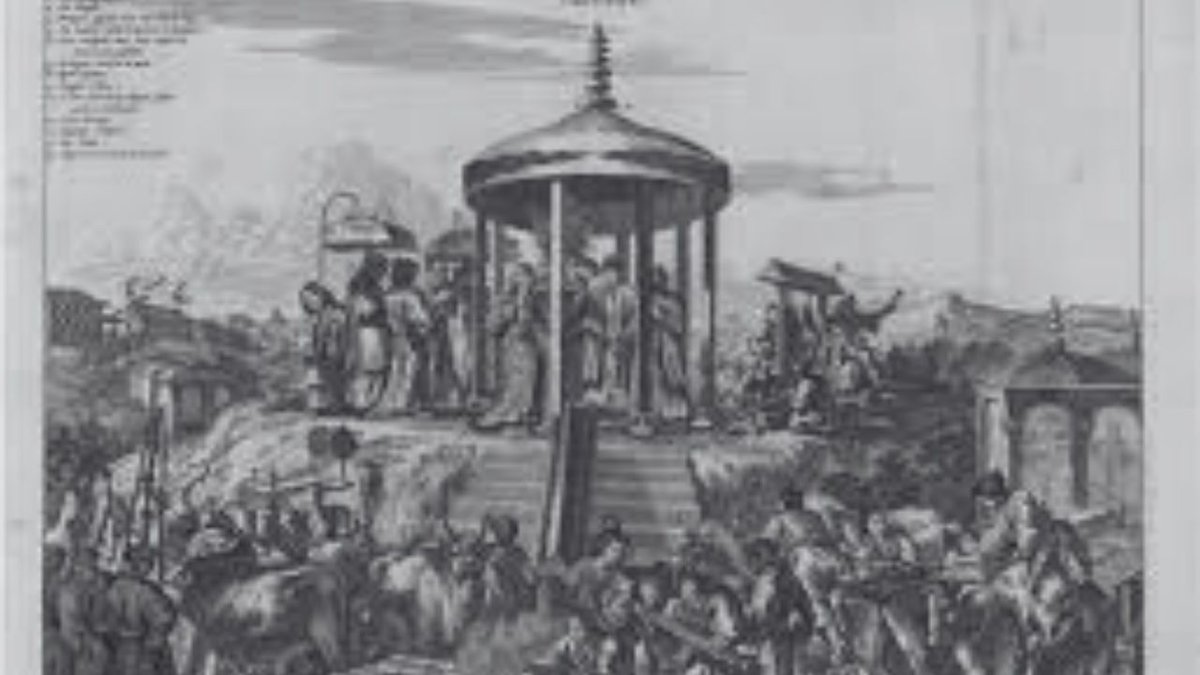

そこで思い出されるのはモンタヌスが描いた「上流婦人」です。

「日本武士の服装」にもカサが描かれ、「結婚式」の絵にはキリスト教のバルダッキーノ(天蓋)も‼

さらにカサといえば「念仏踊り」を由来とする盆踊りで装着される笠や、祇園祭で巡行する傘鉾なども思い出されますが、カサの下は精霊を呼び寄せる場所と考えられているとも...

いずれにしましても天空には天蓋があるのか否か?!

これからは傘をさすたび天蓋を探しそうです✨