歴史考察 #185『東大寺の儀式はペルシャから?!』

東大寺にには「お水とり」という儀式があります。

「お水とり」は、二月堂で十一面観音に悔過(けか)をする行法です。

悔過とは、過ちを悔いることで、 奈良時代には、悔過し、その功徳によって除災・招福を祈る法会が盛んに行われました。

そんな「お水とり」を始めたのは実忠(じっちゅう)という僧侶とも。

実忠という名前は、古代ペルシャ語の「ジュド(異なる)」と「チフル(種族)」で「異邦人」を意味することから、ペルシャで栄えた「ゾロアスター教」の教えや儀式を元に構成したのではないかとも...

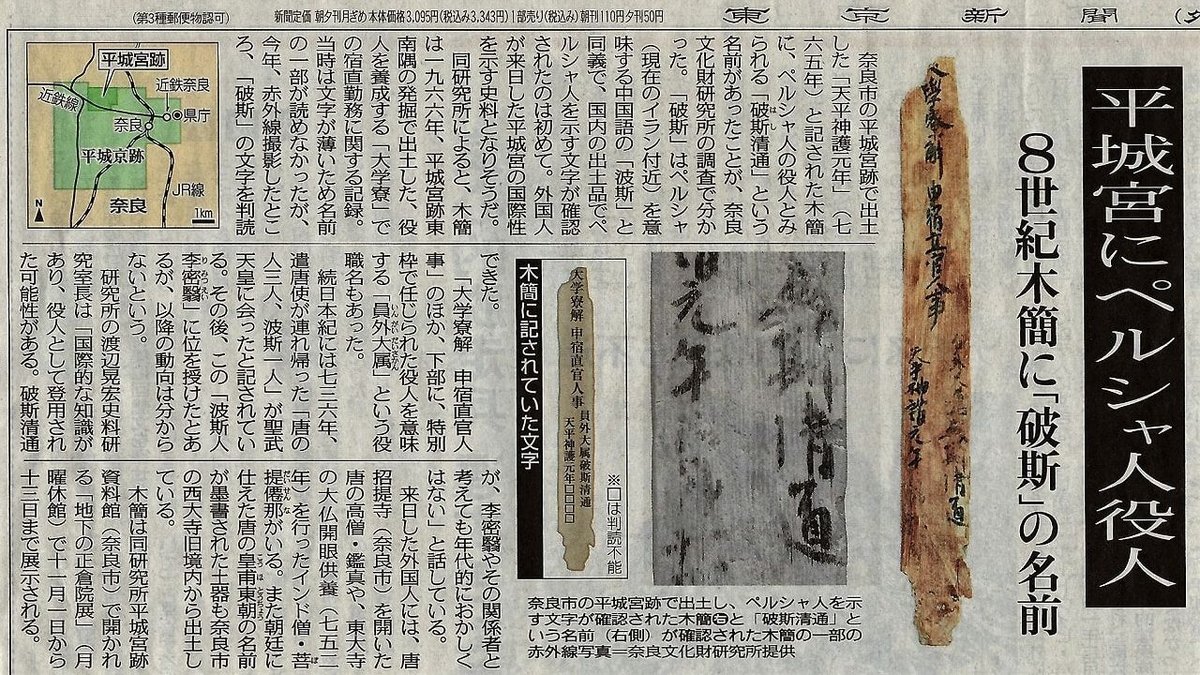

ペルシャといえば、奈良時代の平城京には外国人が闊歩し、役人をしていた記録が。

ちなみに、聖徳太子の母親、穴穂部間人(あなほべのはしひと)の「はしひと」は「ペルシャ人」ともいわれ、聖徳太子のいとこでもある蜂子皇子(はちのこのおうじ)は、顔が黒く、鼻が異様に高く異相の人に描かれています。

「お水とり」には摩訶不思議な帽子が登場するのですが、この帽子は、正倉院宝物の「伎楽面(ぎがくめん)酔胡王(すいこおう)」の帽子によく似ていませんか?!

「酔胡王」とは、泥酔した胡(古代ペルシャ)の王の意味で、長い鼻、突き出たあごの男性は、ペルシャ系のソグド人の王を表すとも。

特筆すべきは、「お水とり」の行法は「達陀(だったん)」と呼ばれること。

だったん...韃靼...タルタリア...たたら製鉄?!

「お水とり」の儀式にも火が...

また火を扱う儀式はペルシャのゾロアスター教をも彷彿させます...

そんな「お水とり」は3月1日から2週間にわたって行なわれるようです。