環境か経済か、はもう古い。そういう社会は構造を変えなければならない

Q、農業はどうしても経済が優先され、環境は後回しにされがちですが、これからはどのように考えればよいのでしょうか?

という積年の疑問に、先生はこうおっしゃった。

A. 環境を大事にした農業は儲からないという社会構造は変えなければならない。

わたしはふるえた。

解を頂いてしまったのだ。

その答えの一つが、FAOが認定する「世界農業遺産」。(緑の革命の反省から生まれたプランBとして、伝統農業ととりまく農業システムを評価する)。

そしてその考えを発展途上国だけでなく、先進国である日本の抱える農業農村問題の解決手段になると提案し実行されたのが、武内和彦先生なのでした。

これが心震わせずにいられようか。

世界農業遺産(GIAHS)もいろいろあるけれど、

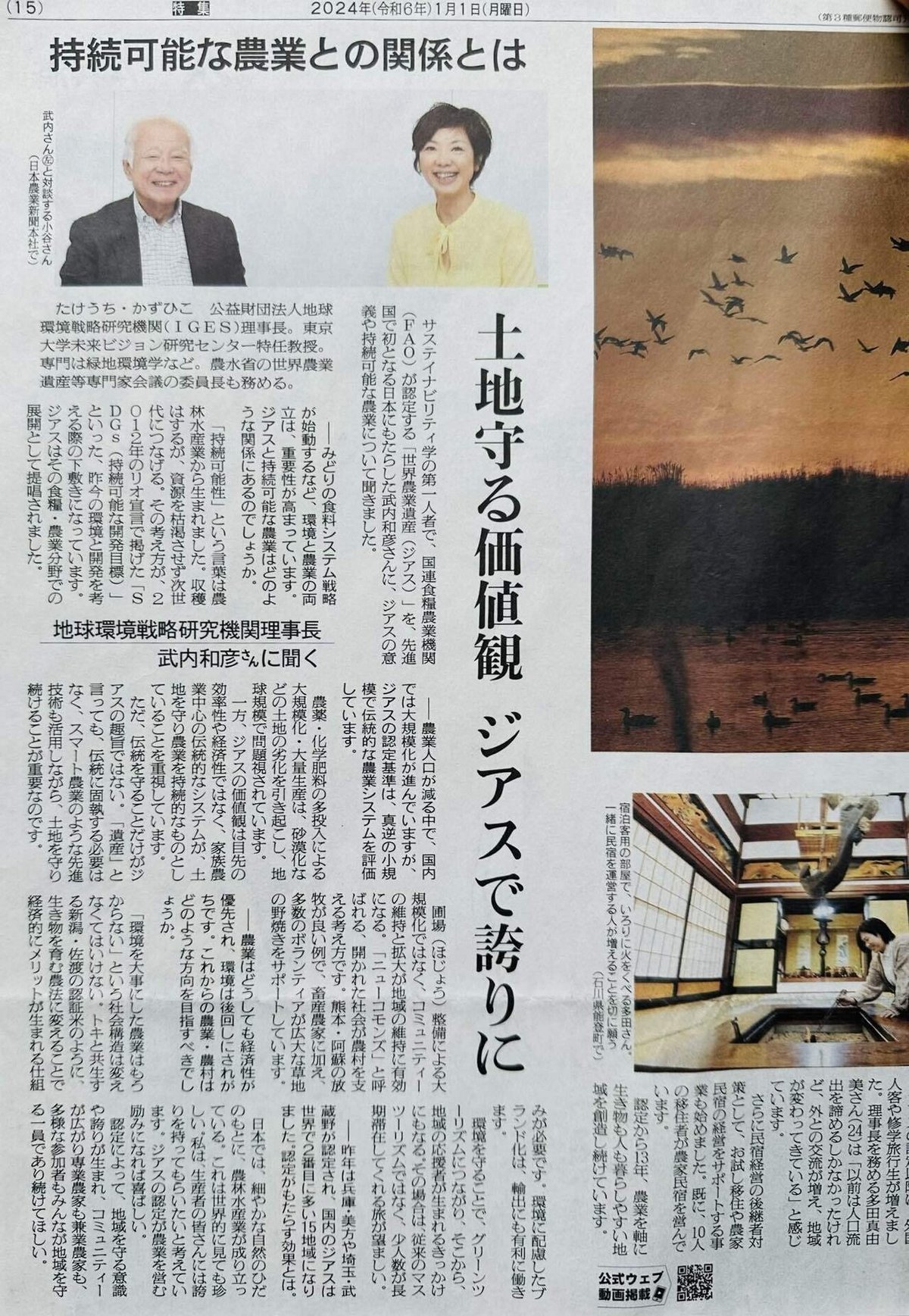

やはりいま日本の抱えるテーマは水田だろう。

米のゆくえ。

棚田に象徴される里山里海。

ランドスケープも含めて日本で初めて世界農業遺産に認定されたのが能登である。

能登の里山里海がいま大変なことになっているが、国内版ジアスの日本農業遺産には

「レジリエンス(回復する力)」という項目がしっかり刻まれている。

この項目は阿蘇の熊本地震からの復興を視野に入れて作られた。

本当の持続可能な農業・農村(システム)には、

災いから立ち上がるバネのような復元力が含まれている。

くしくも新年の1ページ目に伝えたかったメッセージとなった。

武内先生に感謝するとともに、

能登をウォッチし続ける意思表明、

大崎耕土の水管理に力を合わせ、生き物と共生する水田農業へ、命あふれる豊穣の土地への敬意、

元日号に掲載いただいた日本農業新聞にも感謝。

すごいな日本人。

すごいなこれ耕す人。これが自分が農業農村と関わる原点。

環境を大事にする農業は儲からない、

そんな社会の構造は変えなければならない。

そうか、いまの社会が良くないのならば、

変えていけばいいのか!

変えるという、選択肢があったのか!?

変えられないと思い込んでいたことに、初めてわたしは気づいたのだった。

農家は経営だから儲けなければいけない、

収入を得ないと、来年またそれ以降続けられなくなる

収入をあげるには、高く売ることだ

高く買ってもらうのは誰か

消費者に高く買ってもらうにはブランド化だ

どんな付加価値、差別化をはかる?

あるいは、国が高く買い取ってくらたら良い

食料は国民の命守るから国が補助金を出すべきだ

そしたら安心して営農できる

何かが違う

何かが違うけれど、答えが出せないでいた

せいぜい、支出を減らして利益を最大化するために

購入する資材を減らして、手元に残る分を増やそう

それぐらいしか思いつけなかった

だけど、

バックキャスティングって言うでしょう

本当になりたい未来はどこか

EUはできている

EUは国民も環境のために税金も理解している

国民の文化を変えなければいけない

教育からだ

ちょっと今日ば時間切れ

まもなく金沢に着く

また書きます

つづく