歴史ラン#私の忠臣蔵note整理箱(吉良邸討ち入りから田村屋敷まで)

いよいよ歴史ランのメインパートがやってきました。

今日は深川会議から討ち入り、主君への報告までをまとめます。

順路をランニングしながら話を進めます。

深川会議の門前仲町からスタート

1702年

12月 2日 深川会議

この深川会議が行われたのは「深川八幡前大茶屋」と伝えられていますが、詳しい場所は不明のようです。

永代寺門前町は当時も大変賑わっていたことから、この辺りにあったのではないかと勝手に想像しています。

いずれにしても、門前仲町の地で赤穂浪士は忠義を確かめ合ったわけですね。

富岡八幡宮は、東京メトロ東西線 門前仲町駅を降りてすぐの地にあります。

ブイコンディショニングスタジオからも歩いて数分。ルート地図は、ブイスタジオを起点に計測しています。

横川甚八、大高源吾らのファインプレーによって、吉良茶会の日取りを突き止めます。吉良邸討ち入りの日が決まりました。

大高源吾は俳人で、宝井其角は俳句仲間。討ち入り前日に両国橋で遭遇し、句を掛け合います。

両国橋の別れ

ここにも素敵なドラマがありますが、実際はどの程度美しい話だったのでしょうか。

その宝井其角は、松尾芭蕉に俳句を学んだそうですね。

ちなみに、前原伊助と神崎与五郎は本所相生町で、小豆や米を商う『米屋五兵衛』を開いて情報収集に努めました。

1702年

12月14日 吉良邸討ち入り当日

討ち入り当日は、門前仲町から移動したわけではありませんが、

今日は【江戸忠臣蔵ラン】ということで、門前仲町から清澄通りを通って前原伊助宅跡を目指して走ります。

ちなみに、当時の地形に限りなく近づけるため、古地図をもとに走ります。

清澄通りを両国方面に向かいます。

情報収集の功労者 前原伊助宅跡

二ノ橋を渡って2つ目の路地を左折。吉良邸西側に前原伊助宅跡があります。『前原伊助宅跡』は墨田区両国3丁目。

ちなみに、前原伊助が開いていた米屋五兵衛は、伊助宅よりもう少し西側にあったでしょうか。

続いて、墨田区立川3丁目の堀部安兵衛道場跡へ。

堀部安兵衛道場跡で武装していざ!

現在の立川第二児童遊園が、堀部道場の跡地とされています。

方々から堀部安兵衛道場(本所林町)に集合、各々武装して、二之橋を渡って吉良邸へ向かいます。

池波正太郎の『鬼平犯科帳』で登場する軍鶏なべ屋『五鉄』。

ここに立ち寄るシーンで二之橋は登場します。

この時代の生活には欠かせない橋の1つだったんですね。

ここまでの順路をまとめます。

門前仲町(深川会議)

↓

清澄通り

↓

前原伊助宅跡

↓

堀部安兵衛道場跡

↓

二ノ橋

↓

吉良邸

いざ、吉良邸へ討ち入り!

12月14日AM04:00、月の明かりに照らされながら、47名の赤穂浪士が主君の仇をとるために、吉良邸へ討ち入ります。

大石内蔵助らは表門から。

大石主税、吉田忠左衛門らは裏門から突入。

12月14日に近い週末は、歴史散歩を楽しむ方で賑わいます。

この時期は毎年、江戸忠臣蔵ランをしていますが、今年は人の出が多かった印象です。

冨森助右衛門は、討ち入るとすぐに隣人の土屋主税に討ち入りを報告します。

様々な本を読んでいくと、忠臣蔵は美化された創作数多くあるようです。

史実と創作。

歴史ランは、歴史研究ではなく、あくまで歴史になぞってランニングを楽しみたいという目的であるため、創作の内容が混じることは、ご理解のうちにお願いします。

土屋さんが冨森さんの申し入れを快諾して、力を貸したという話は、

また、幕府に討ち入りを報告する使者を送ったという説もあります。

吉良はどこだ!吉良はどこだ!!

ついにその時が来ます。

間十次郎が台所の炭小屋で吉良上野介を発見。

武林唯一が引きずり出して、間十次郎の槍で一撃。

仇討の成功を合図し、全員点呼し、引き揚げます。

この時点で寺坂吉右衛門の姿はなかったと言います。

大石内蔵助は、足軽だった寺坂に、別の使命を与えたのでしょう。

明暦の大火で亡くなった無縁仏を供養した回向院

AM05:30ころに一行は回向院に到着します。

回向院では、上杉の追手に備える予定でした。

しかし、浪士が返り血を受けていた為、僧に受け入れを断られます。

そもそも、18:00‐06:00は檀家と亡者以外は入れなかったそうです。

綿密な計画を立てていた赤穂浪士らしからぬうっかりミス。

ちなみのこの回向院には、鼠小僧次郎吉の墓があります。

また、歌川広重の名所江戸百景でも『両ごく回向院元柳橋』で描かれています。広重が描いたのが1856年ころなので、赤穂浪士の生きた時代から150年以上も未来に描かれた浮世絵なんですね。

私たちが、忠臣蔵を歴史上の出来事と認識するように、広重も歴史上に起こった出来事として認識していたのでしょうか。

追手に構えつつも休息をとった両国橋東広小路

回向院に入れなかった赤穂浪士たちは、両国橋東広小路に場所を変えて、追手を待つことにします。

しかし、追手が来ることはありませんでした。

復讐劇に終止符を打つために追手を出さなかったか、それとも。。。

一行は、泉岳寺を目指します。

一之橋を渡り、萬年橋へと進み、永代橋へ。

萬年橋も、歌川広重が名所江戸百景で【深川萬年橋】として描かれています。

また、この界隈は80年代のテレビドラマ『男女七人夏物語』の舞台としても有名で、名場面生んだロケ地がたくさんあります。

甘酒を振舞った乳熊味噌と休息の地

永代橋すぐ近くにあった乳熊味噌(ちくまみそ)の店主が、大高源吾の門下生だったこともあり、引き揚げてきた浪士に甘酒をふるまったと言われます。命を懸けた討ち入り。浪士たちは、この辺りで死と直面する緊張から解放されたのでしょうか。

江戸忠臣蔵ランをした日は、赤穂浪士討ち入り日に近かったこともあり、この休息の地で甘酒が振舞われていました。

永代橋は、当時は今の位置よりも北側にかかり、ちょうどこの石碑があるあたりが正面でした。

永代橋を渡ったら、茅場町方面へ進みます。

霊巌島をぐるっと回り、高橋を渡って鉄砲洲稲荷へ向かいます。

長谷川平蔵も足を運んだ鉄砲洲稲荷

この付近には、鬼平犯科帳で知られる長谷川平蔵宅もありました。

鬼平犯科帳も本所・深川・菊川が主な舞台のため、【#江戸鬼平ラン】も同じようなルートを辿るのでしょう。

ちなみにこの長谷川さんのお家は、後に遠山の金さんで知られる遠山景元が住んだそうです。

鉄砲洲稲荷を出たあとは、浅野内匠頭の住まいだった赤穂藩上屋敷へ向かいます。

赤穂藩上屋敷浅野内匠頭邸跡

聖路加国際大学敷地の外に浅野内匠頭邸跡があります。

討ち入り当日、この屋敷は小浜藩の屋敷になっていたようです。

回向院

↓

両国橋東広小路

↓

一ノ橋

↓

乳熊味噌

↓

永代橋

↓

鉄砲洲稲荷

↓

浅野内匠頭邸跡

↓

築地本願寺

↓

仙台藩上屋敷跡

築地本願寺へ向かいます。

間新六の眠る築地本願寺

ここを通る際、間新六は討ち入りに使用した槍を投げ入れました。

その槍は、今も非公開ながら築地本願寺に保管されています。

間新六と言えば、長府藩日が窪屋敷から亡骸を移送される直前に、姉婿に下げ渡されて、築地本願寺に埋葬されました。

なので、泉岳寺に埋葬されている赤穂浪士は45名なんですね。

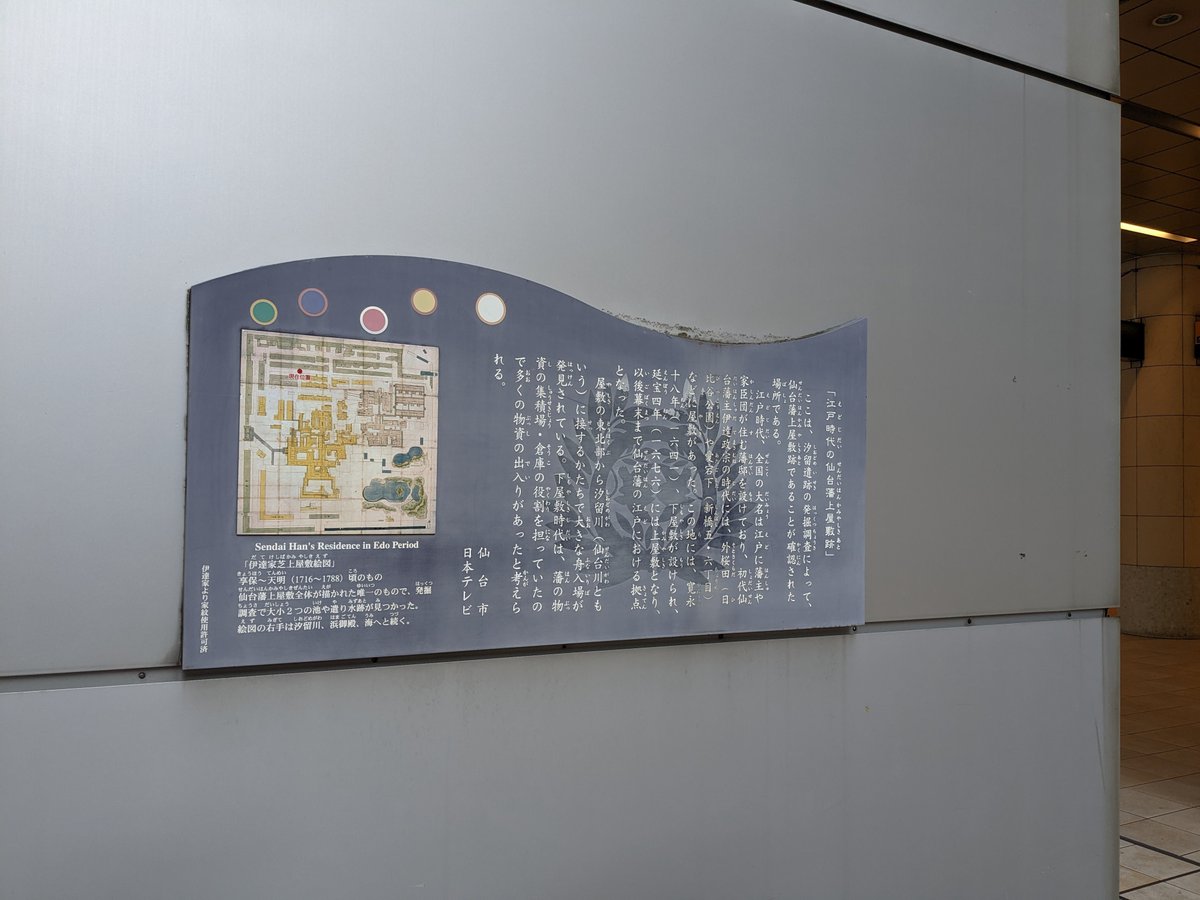

伊達政宗も住んだ仙台藩上屋敷

一行は、仙台藩上屋敷の前を通ります。

ここで2つの説が存在します。

藩士から呼び止められて粥を振舞われたという説と、尋問を受けたという説があるそうです。

ここでは歴史を研究するわけではないので、前者の説を妄想しながら走ります。

汐留橋を渡る時点で赤穂浪士は46名→44名になっています。

幕府大目付役の仙石久尚に討ち入りを自訴するため、吉田忠左衛門と冨森助右衛門が離脱します。

後に色々とお世話になりました、仙石久尚邸跡地

仙石久尚邸宅跡地は、現在のニッショーホールのあたりです。

屋敷に上がる際に井戸で足を洗った『義士洗足の井戸』がありますが、これはモニュメントとして残されたものです。

新橋4丁目東の交差点を過ぎたあたりに見えてくるのは切腹最中の新正堂。

門前仲町を出発し、ちょうどこのあたりで14㎞。

甘いものが欲しくなるころに出会う最中は最高です!

江戸忠臣蔵ランをする際は、営業時間の確認は欠かせません。

また、12月は混み合うそうなので注意です。

講談「寛永の三馬術」にちなんだお菓子もあります。

愛宕神社は、桜田門外の変で井伊直弼を襲撃する直前に水戸藩士が終結した地。#江戸桜田門外の変ラン でも新正堂さんにはお世話になれそうです。

浅野内匠頭終焉の地は一関田村屋敷

新橋4丁目交差点を左折するとすぐに、浅野内匠頭終焉の地の石碑が見えてきます。ここには、一関藩田村屋敷がありました。

浅野内匠頭は、松の廊下での刃傷事件後、すぐに田村屋敷に移送され、即日切腹が命じられました。

赤穂浪士たちは、どのような思いでこの地を通ったのでしょう。

ここまでで、堀部安兵衛道場から約9.5㎞の道のり。

傷を負った浪士は数名といえど、返り血を受けるくらい壮絶な決闘を終えた浪士たちにとって、9㎞の道のりは過酷だっただろう。

他の記事でも書きましたが、江戸と赤穂を数日で走り切ってしまう体力(脚力)を持ち合わせた浪士もいます。そんな健脚な赤穂浪士にとって、9㎞の道のりは大したことはなかったのか?

現代の私たちには想像できない領域だからこそ、先人の偉大さを実感します。

仙石久尚邸跡

↓

義士洗足の井戸

↓

新正堂

↓

浅野内匠頭終焉の地

ここまでくればゴールは目前です。泉岳寺に向けたラストスパート。

文字数がかなり多くなりますので、田村屋敷から泉岳寺、そして浪士の終焉のお話は後日にしたいと思います。

長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。

参考資料

東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑 監修:山本博文

江戸幕末を切絵図で歩く 著:伊東成郎 ほか