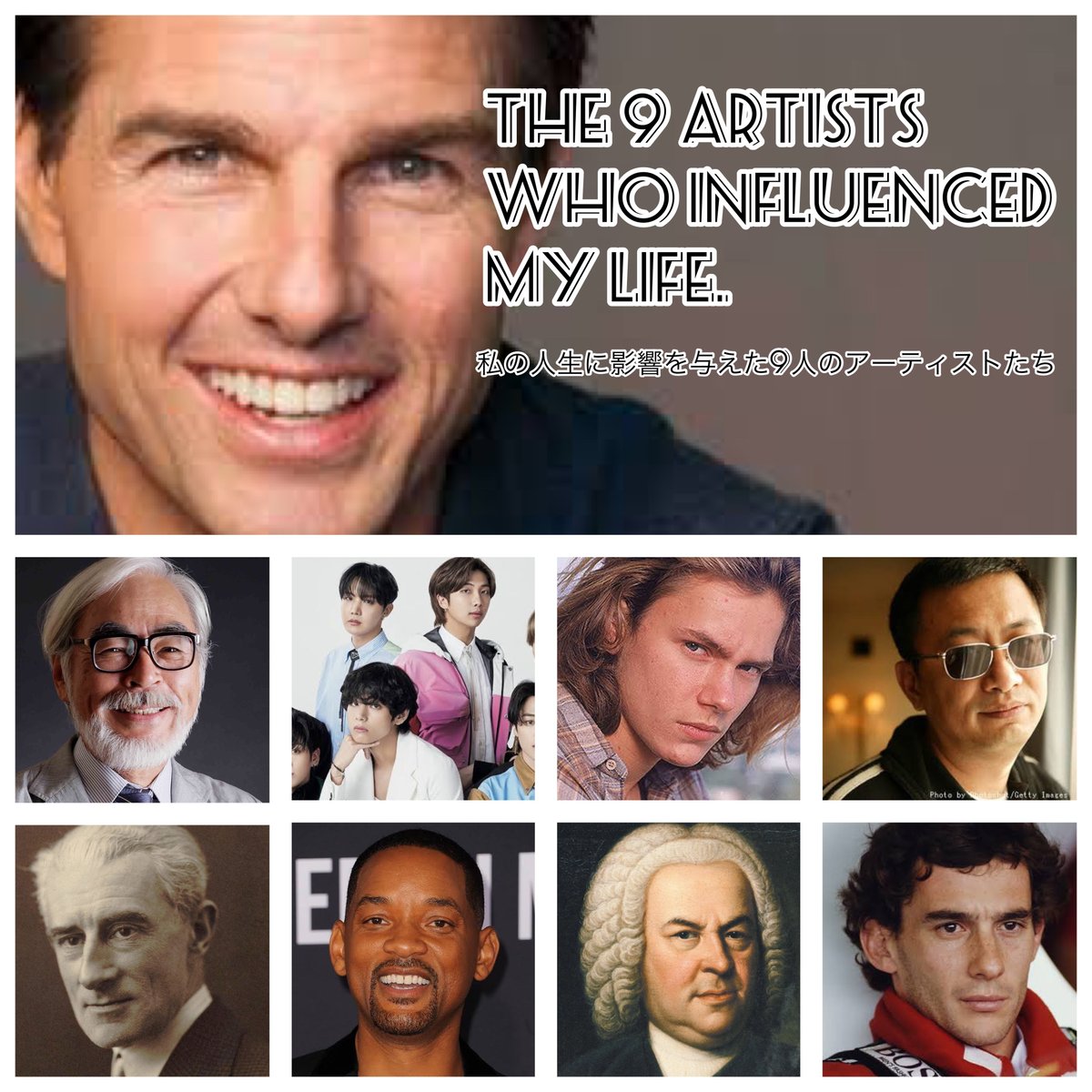

僕の人生に影響を与えた9人のアーティストたち

『1. トム・クルーズ』

1番目に紹介する人は間違いなくこの人である。この人がいなけれは、今の自分は無かったと言っても過言ではない。とにかく生き方がカッコ良すぎる。

2022年公開の「トップガン マーヴェリック」では、1986年「トップガン」の36年を隔てた続編という異例の企画に、さらに主演が変わらずという伝説的な出演で現れた。36年間という期間、彼は毎朝トレーニングを積み重ね、肉体、メンタル、役作り、仕事へのモチベーション、自らのプロデュースを全く怠らないどころか、益々パワーアップさせ、24歳だった若き「マーヴェリック」から、還暦の「マーヴェリック」としてスクリーンに登場する。彼の登場シーンはまさに背中からアップされるのだが、私はその背中を観て、開始3分で号泣である(3回劇場で観て3回とも泣いた)。なぜなら、その背中に、彼の役者としてのまさに命がけの36年間が投影されていたからだ。ハリウッドのアクション・スターとして常にトップに立ち続けるなんて生半可なことではないはずだ。1作品の1シーンでも不意にしてしまえば、その地位は簡単に奪われてしまう。その上数々の危険なシーンをスタントマンなしでこなして行く。毎回何億、何十億というお金が動いている。そのプレッシャーの中で、人生を楽しんでいる。彼の目にはどんな景色が写っているのか。想像もできない。爪の垢でも煎じて飲みたいが、同じ世界の同じ時代の同じ空気を吸っているだけでも十分幸せなことのようにも思う。

さて、今となってはアクション俳優のように呼ばわれているトム・クルーズの数々の作品の中での私のイチオシは、1992年公開の「ア・フュー・グッド・メン」である。「ミッション・インポシブル」シリーズをはじめとしてアクション映画の常連である彼の主演作品の中では珍しい、バチバチのリアルなリーガルドラマだ。もう脚本・演出・役者、全てが完璧すぎて最高すぎる。初めて観たときの感想は「すげえ、こんな映画観たことない!」に尽きる。とりわけトム演じるダニエル・キャフィの法廷での熱演が凄まじい。目の力と、伝わってくる呼吸が凄まじい。アクションだけではない、リアリズム演者としても天才的なポテンシャルを持っていることがこの映画を観れば丸わかりである。

奇遇にも、彼が30歳のときの作品である。30歳最高!!!楽しみすぎるウ。

『2. 宮崎駿』

いやあ、このおじさんやばすぎるだろ。もうジブリファンになってからの年数=自分の年齢と言ってもいいのではなかろうか。「となりのトトロ」から始まって、「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」、何がそんなに子どもの頃の自分を惹きつけたのか。「世界観」とでも言ってしまえばお終いだが、今の私が思うに、やっぱり宮崎作品特有の「リアリズム」は無視できない魅力の1つであるという風に思う。

リアルである。何もかもがリアルである。リアルでないはずの世界を、リアルなムーブメントの一つ一つが、しっかりとリアルなものとして観客に見せている。例えば「魔女の宅急便」のクライマックスシーンで、キキがデッキブラシに跨って「飛べ。」という最高のシーン。キキの髪の毛が念力を表すかのようにじわじわと浮き上がり、次の瞬間にデッキブラシの毛先の部分がブワッと伸びて硬直、突風が吹き一気に急上昇。その一連の流れに、生命が宿っている。あり得ない出来事の一つ一つを、しっかりと本物のテクスチャーを借りて表現している所に、宮崎アニメの凄さがあるように思う。世界観はファンタジーなのに、描き方がリアルであるが故に、どことなく既視感が感じられる。観たことのないストーリーの中に、自分が生きてきた世界の懐かしさを感じる。そのギャップこそが、宮崎アニメの魅力であるという風に思う。

しかし、スタジオジブリという括りで言えば、私の1番好きな作品は「おもひでぽろぽろ」であることは間違いない。高畑勲最高!!!宮崎駿先生、大変申し訳ありませんでした。

『3. モーリス・ラヴェル』

ラヴェルを初めてちゃんと聴いたのは、確か高校1年生のときである。当時通っていたピアノ教室の先生の娘さん(東京藝術大学卒)が弾いた「夜のガスパール」の「オンディーヌ」に度肝を抜かれてしまった。水の妖精について描かれたルイ・ベルトランの詩を元に作曲されたこの曲は、ピアニッシモの和音の連打で始まるのだが、その和声の美しさと儚さたるや、今にも割れてしまいそうな精巧なガラス細工の如しである。それから徐々に曲は盛り上がりを見せ、揺れる水面のようなアルペジオや滝のように落ちる三度の急降下の連続を経て、大轟音のクライマックスを迎えるのである。人間に恋をして指輪を差し出す水の妖精オンディーヌの心情や情景を極めて写実的に描写した作品となっているのだが、もうあらゆるピアノ作品の1つの頂点と言えるのではないか。

ピアノの音一つ一つをここまで芸術的に高めて一つの写実的な映像作品的にまで仕上げた作曲家は前にも後にも居ないと思われる。「水の戯れ」「鏡」「クープランの墓」、と彼は次々と傑作を生み出し、その全てにおいて極めて写実的で技術的な書法をとっている。

そして1番不思議なのが、使っている和声や作曲技法は今までに類をみないほど新しく斬新なのであるが、こと曲の構成に関してはものすごく古典的であるということだ。なんというか、「きちんと」しているのである。どこか悲しいが品がある。新しいがロックな感じはない。冷たいが優しい。やりすぎなくらい芸術的なのに、少しも大袈裟でない。何かの枠を越えていない。収まっているのである。

「オンディーヌ」でも最後は最初の静けさに戻って行く。この独特の行き過ぎていない構成感と、粋な凝りすぎなくらいの響き感が相まって、ラヴェルという作曲家が今も多くの人を虜にしてやまないのだと私は思う。

『4. BTS』

当時恋人だった人があんまりにもやいやい言うので、渋々YouTubeでMVを観たときの感動を今でも覚えている。どうせ男性アイドルグループなんて日本も韓国も似たり寄ったりだろうという自分の偏見を一瞬で打ち砕いた、まさに異例のMVだった。曲はあの「Dynamite」。「キャッチー」という言葉がその当時出回っていたけれど、この曲とこのMVのためにある言葉なのではないかと思ったくらい、全体的に「キャッチー」すぎる曲である。MVは最年少のジョングクによる部屋の中でのソロパフォーマンスで始まる。リーダーのRMのレコード店でのソロ、メインダンサーのJ-hopeのソロを経て、一気に全員揃ってのサビに突入するのだが、その振り付け、フォーメーション、ファッション、サウンド、ロケーション、ライティング、髪型、メイクに至るまで全てがこの上なくポップでクールなのである。1970年代のアメリカから出てきたようなファッションで、カラフルなセットを背景に、驚くべきシンクロダンスを披露し、K–popスターでありながら、異例の全編英語の歌詞を超高音ボイスで歌いきり、まさに世界を相手にマーケティングに駆り出したのである。

BTSの「Dynamite」は、まさに全世界が新型コロナウイルスの渦中にあった2020年8月21日にデジタルシングルとして発売される。同日YouTubeにてMVが公開されるや否や、なんとその24時間以内の再生回数が1億110万回に達し、あっという間にYouTube再生回数の新記録を樹立してしまった。その後Billboard Hot 100にて2週間連続で1位を獲得。「ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイトスト・ソング500」の2021年版では346位にランクされ、伝説的なヒットとなった。

2020年の夏、コロナの真っ盛りとでも言うような異様な日常の中で、BTSの「Dynamite」を街中で聴かない日はなかった。それ故、この曲からBTSのファンになった人も多いのではないだろうか。何となく不景気で先行き不透明な世界をポップでカラフルな光で照らす新しい世代のアーティスト誕生!と言いたいところだが、彼らの来歴を見ると当初からそういうチームイメージではなかったし、もっと言えば2020年の当時でさえ、彼らが掲げる本質的なテーマは『Dynamite」の中に見られるような底抜けに明るいものではないことがわかる。

2013年にデビューした彼らの正式なグループ名は「防弾少年団」。このグループには「10代・20代に向けられる社会的偏見や抑圧を防ぎ、自分たちの音楽を守り抜く」という意味が込められている。デビュー当初の彼らのMVを見ると、黒い衣装に身を包み、夜の街をラップを口ずさみながら、まるで徘徊するように、世間に反骨心を見せつけるように進んで行くメンバーの姿が見られる。どう見ても、「Dynamite」やその後に続く「Butter」「Permission to dance」で見られたポップさは無い。では、彼らの本当の姿は、本当に伝えたいテーマは、本当の音楽は、本質は何なのか。

「ON」という曲を聴いてみてほしい。「Dynamite」と同年2020年、そのちょうど半年前の2月21日にMVが公開された曲で、歴代フルアルバムのうち、最も曲数の多かった新アルバム「MAP OF THE SOUL : 7」のタイトル曲、つまりそれまでのBTSの集大成とも言える曲である。そしてこの曲を聴くならオフィシャルMVをどうか観て欲しい。まるで映画である。ロサンゼルスの市内から北上した「ヴァルケス ロックス」で撮影され、彼らのハイレベルなダンススキル、複雑なフォーメーション、カメラワーク、全てが高度に掛け合わされためちゃくちゃに完成度が高いMVであり、世界中から賞賛を受けている作品である。そのダンスパフォーマンスやサウンド、映像もさながら、彼らの表情に注目して欲しい。まるで感情を剥き出しにした戦士のような目をしている。ダンスのムーブ一つ一つに魂が込められている。歌声も心の底から絞り出したような切迫感を秘めている。このMVを観たとき、私は思った。これが彼らの「本気」なのだと。どっからどう見てもアイドルのMVではない。申し訳ないが「アイドル」という範疇を超え過ぎている。彼らは「表現者」だ。そこに縛りはなく、限界はない。自由で、いくらでも世界と繋がっていける。それが「BTS」という唯一無二のアイドルグループであり、彼らのアイデンティティであると私は思う。

また、同じアジア人として彼らに感謝してもいる。もし直接会えたら絶対に「ありがとう」と伝えたい。

『5. ウィル・スミス』

大好きな俳優であると同時に、尊敬している人物の一人である。1番好きな作品は、間違いなく2007年公開の映画「幸せの力」である。彼は、この作品で第79回アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされている。ウィル・スミス演じるクリス・ガードナーの息子役には、彼の実の息子であるジェイデン・スミスが配役され、親子共演となった。

この作品は実在する実業家のクリス・ガードナーの半生を描いたものであり、彼の事業での失敗から家庭の破綻、幼い息子とのホームレス生活からの脱出を試みる彼の苦悩がリアルに映されている。

作品全体を通じて、ウィル・スミスの演技が炸裂しており、一人の人物の半生にしか見えないのだが、とりわけ言及すべきがラスト5分間のシーンである。どうして脚本もセリフも完全に頭に入った状態で、こうも新鮮でリアリティのある芝居ができるのか、不思議でならない。ラストシーンのある人の一言で、彼の頭の中を今までの半生が走馬灯のように駆け巡るのだが、本当にそれが手に取るようにわかるような芝居をしている。彼の目は乾かないのだが、涙はこぼれず、眼球が奥に行っているので、意識が自分自身に向かっていて、回想モードに入っているのがわかる。それでいて言葉を相手に向かって発せようという意識はあるのだが、彼の回想モードと自分自身に向かう矢印が凄まじいので、その言葉が自分自身に向かって言っているのか、相手に向かって言っているのか自分自身でもわからなくなるような、極めて微妙なバランスの上に立った演技をしている。その一部始終が本当に、本当に神がかっている。どんなに芝居が上手い役者でも、あのパフォーマンスを技術だけでやるのは不可能である。完全に役の中で真実に生きている。これができるのは本当にすごいし素晴らしい。ナイスパフォーマンスである。映画としても本当に素晴らしいのだが、あのラストシーンは私の中で史上最高の演技だと思う。

『6. リヴァー・フェニックス』

なんと23歳という若さでこの世を去った鬼才である。10歳にしてテレビデビュー、その後1986年公開の「スタンド・バイ・ミー」で注目を集め、一気に出世街道を駆け上がっていった俳優だが、数々の賞を総なめにした後、1993年10月31日に薬物の過剰摂取が原因で死亡した。

悲劇的な人生を歩んだ俳優と揶揄されることが多い彼だが、その出演作品は全て素晴らしく、そのどれもが彼の表現ならではの若々しさや瑞々しさ、儚さ、切なさに溢れている。

特に1988年、18歳でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされている「旅立ちの時」はもう彼の演技のどれをとっても素晴らしいことこの上なく、説得力があり、ドラマチックで、リアリティに溢れている。ラストシーンはもう涙なしには観られない2分間となっているが、彼の表情がこのシーンの良さのほとんどを占めていると言っていいと思う。最初は父親に右頬をしっかりと抱かれながら、目線を下に向け、痛みを堪えるような表情をしているのだが、相手の顔を直視できないような雰囲気がある。やっと父親の顔を見て、母親の方に目を移すのだが、その一連のアクションが全て衝動的で、リアルにしか見えない。手も顔も震えていて、呼吸は浅くなっていて、目に涙がいっぱい溜まっていて、そのリアクションの新鮮さ、衝動性、機敏さ、鮮やかさ、全てが真実味を帯びている。もう二度と会えないかも知れない両親を前にして、台詞なしで小刻み頷くことしかできないというリアルを完全に体現していて、このシーンを覆っている何とも言い難いスピード感と切迫感、緊張感、重大性を見事なまでに完璧に創り出している。そしてそこに加わる背景の凄まじい新緑のコントラスト、流れるジェイムス・テイラーの「Fire and Rain」。もう最高に悲しく、最高に感動的である。これを超える映画を私は知らない。今のところ、筆者のナンバー1映画です。

『7. ウォン・カーヴァイ』

もはや映画監督としては、この人の右に出る人は居ないとさえ思っている。世界観が独特過ぎて唯一無二の存在であることは間違いない。

初めて観た作品は1994年公開の映画「恋する惑星」。「なにこの映画」という感じだった。色遣いといい、カメラのアングルといい、エフェクトの使い方といい、センスの塊である。特筆すべきはBGMが完全に作品と一体となっているという点である。作品に登場するフェイ・ウォン演じる小食店の新入り店員が、ママス&パパスの『夢のカリフォルニア』を大音量で流しながら仕事をしているシーンでは、そのBGMがあまりにもシーンの世界観に溶け込み過ぎて、それが映画のBGMなのか、小食店のBGMなのかわからなくなるという錯覚に陥る。1995年公開の映画『天使の涙』では、ラストシーンでフライング・ピケッツの「ONLY YOU」が流れるのだが、その最初のイントロのアカペラでミッシェル・リー演じる殺し屋のエージェントの女の顔が映し出され、映画が終盤に差し掛かっていることをほのめかせたそのすぐ後に、歌い出しと同時にバイクの疾走シーンに切り替わる。テンポ感を視覚的にも聴覚的にもここで一気に切り替えるのだが、チョイスした前後のシーンと、BGMの歌い出しのタイミングが神がかったように合致している。そして「すぐに着いて降りるのはわかってたけど、今のこの暖かさは永遠だった。」というナレーションと共に、トンネルを疾走する男女の顔と、金城武がくわえたタバコから出る煙、そして明け方の香港の空が危険とも言えるスピードでの撮影で映し出されるのだが、2人の顔は動かず、煙もゆっくりと、空も徐々に見えてきて、周りの景色だけが飛ぶように過ぎ去っていくこの映像!もうやばすぎる。世界の状況と2人の平安を暗示しているようで、そうでなかったとしても映像としてエモ過ぎて、そしてBGMがまた完全にこれしかないという感じで、もうストーリーなんて関係なくこの映像だけで涙の一滴や二滴くらい出たとて、なんらおかしくない最高のエンディングである。このラストシーンだけで少なくとも30回は観た。他にも『ブエノスアイレス』や『今すぐ抱きしめて』など、極めて難解なテーマにこの上なくアーティスティックな技法で美しく迫っている彼の作品にたくさんの拍手を送りたい。

『8. J・S・バッハ』

バッハを最初に弾いたのが、小学校5年生くらいの時だったと思う。ああ、この人がバッハなのだと思った。聞けばすぐにわかる、独特の味わい深さと厳格さ、軽やかさと重厚さ、切なくも感動的な旋律と和声。一度聞いたら忘れられない、強烈な印象を音で残していく、まさに「音楽の父」である。

「インヴェンションとシンフォニア」を弾く頃には、すっかりバッハの虜になっていた私だが、その音楽もさることながら、驚くべきはその作曲技法である。「対位法」と言ってしまえば簡単なのだが、とにかくたった2つもしくは3つの簡単な音型のモチーフをふんだんに使い、それを広げたり、ひっくり返したり、ずらしたり、もう完成された建造物の構造を勉強しているような気持ちにさせられる曲ばかりである。楽譜が綺麗である。縦と横がきっちりと揃って収まっていて、譜面上非の打ち所のないような構成をしていながら、それでいて、信じられない程に温かく、優しい旋律と和声が広がるのである。もう天才というより他に言いようがない。

私が1番好きな曲は、意外にもピアノ曲ではなく、弦楽器の曲だ。無伴奏バイオリンパルティータ第2番ニ短調の終曲「シャコンヌ」である。全く、この曲一つをとっても15分以上の演奏時間を要するのに、これが組曲の1部だなんて。バッハ様、おそるべしである。最初から凄まじい技巧を要し、演奏効果も極めて高いハイレベルなこの曲だが、曲の途中アルペジオが繰り返されて和声が少しずつ変わっていく箇所がある。弱音から始まり、徐々に緊迫感が高まり、クライマックスへと達するまで実に21小節。その間の和声の移り変わりの中で、旋律が浮かび上がり、少しずつその流れが強まっていくのだが、その一連の美しさたるや!音楽史に刻まれる名曲である。特にその響きから生まれる雰囲気が美しいだけでなく、なんというかアカデミックなのである。人間の孤独さや弱さ、儚さ、罪深さ、そういった諸々の哲学に、バッハが音楽で挑んでいる。そう思わざるを得ない感動がこの曲にはある。まさに、音楽というもの以上の何かを常に音楽から滲み出させることのできるとてつもない作曲家、それがJ.S.バッハなのである。

『9. アイルトン・セナ』

「Whoever you are, no matter what social position you have, rich or poor, always show great strength and determination, and always do everything with much love and deep faith in God. One day you will reach your goal.

あなたが誰であろうと、どんな社会的地位にいようと、金持ちだろうが貧しかろうが、常に最高の力と決意をもち、豊かな愛情と神への深い信仰をもって物事に取り組めば、いつかたどり着ける。どうにかしてきっと辿り着けるから。」

これが私の人生における最大の名言である。まさしくこの20代という若々しくも苦々しい時期を乗り越えるために、何度この言葉に助けられたことか!

アイルトン・セナ・ダ・シルバ(Ayrton Senna da Silva)は、1960年生まれのブラジルのレーシング・ドライバーであり、F1世界選手権おいて、1988年、1990年、1991年と、計3度ワールドチャンピオンを獲得している伝説のF1レーサーである。そしてなんと1994年、34歳という若さでグランプリ中に事故死、帰らぬ人となった。この人の生き様そのものが伝説的だが、数々の名言も残しており、スポーツマンとして、そして人として若いながらも本当に尊敬に値する。苦しかったことが多かった私の20代を支えてくれてありがとう。そして、これからこんな名言を残せるような影響力のある素晴らしい人間に私もなりたいと思う。

(著: 米田謙)