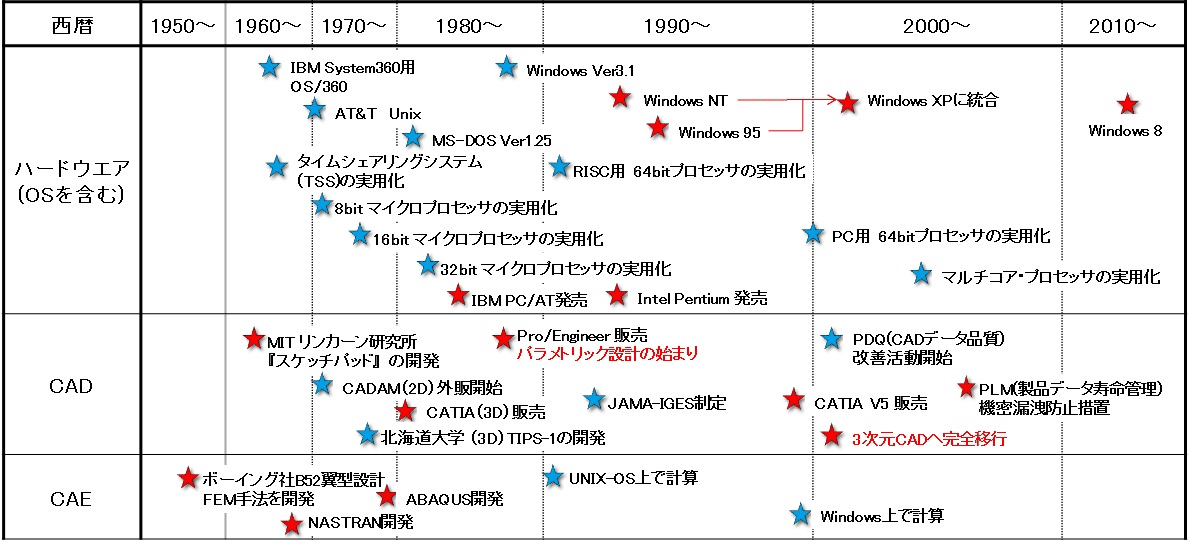

三次元(3D)CADとCAE(FEM)の歴史

三次元CADの黎明期

問題です。

商用版三次元CADが、最初に発売されたのは、いつ頃の事かご存知ですか?

広く開発ツールとして使われていますが、誕生の歴史については、あまり知られていません。

1980年です。

この年に、現在でも広く選択されているCATIAやI-DEAS(現在のUGS NX)が販売されました。

I-DEAS<アイデアーズ>については、IBM製の汎用コンピュータ<メインフレーム>(IBM 3090)で利用していた時には、CAEDS<ケーズ>と呼んでいました。

当初はTSS(Time Sharing System : タイムシェアリング)で稼働させていました。TSSは1台のメインフレームを複数のユーザが同時に利用するためのシステムで、CPUでの処理時間を分割し、接続しているユーザーに割り当てています。

実際に使っていた頃のことを思い出すと、接続するユーザー数が多かったり、繰返し計算などのCPU負荷が高い処理であったり、メモリー上に展開したデータのスワップ処理などが理由で、操作中にホストコンピュータからの応答を待っていることがありました。

また、三次元CADソフトの立上げはJCL(Job Control Line : ジョブ・コントロール・ライン)を使います。Windowsで言えば、バッチファイルに相当します。

汎用機のCPUをシェアするためのバッチジョブを投入し、処理するプロセスを常駐させて三次元CADを立ち上げていました。

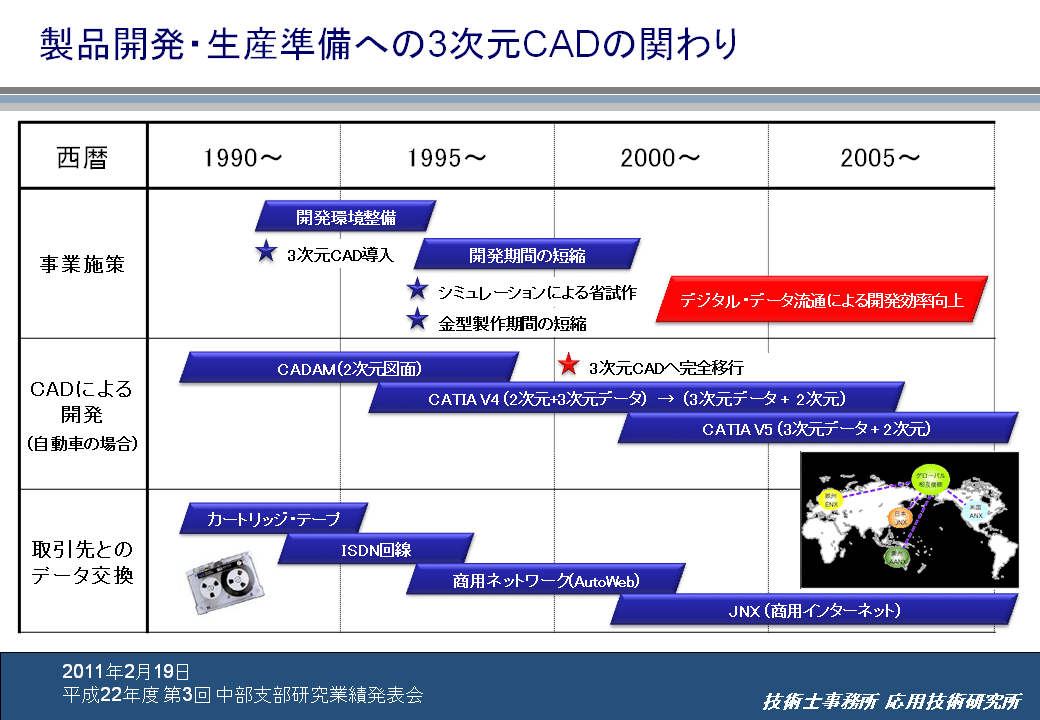

1990年代に進んだダウンサイジングにより、現在では各ユーザーが一人で複数の計算機(パソコン)を利用できるようになりました。

またTSSのような仕組みも、パソコン上ではマルチタスク(マルチウィンドウ)に変化し複数のアプリケーションを同時に立ち上げ、ウィンドウを切替ながら操作できるようになっています。

ダウンサイジングにより、1986年頃にはメインフレームの利用からEWS(Engineering Work Station : エンジニアリング・ワークステーション)に置き換わります。

今ではWS(ワークステーション)と呼ばれて、高度な業務処理を行うコンピュータのことを呼びますが、当時は三次元CADやFEMのような数値演算シミュレーションを実行する、エンジニアリング用途で専用のコンピュータでした。

そのため、Engineering WorkStation と呼ばれていました。

メインフレームからEWSに計算機が変わったことから、三次元CADのソフトもUNIX(OS)で動くようにコンパイルし直されました。

1990年代の後半のことです。

EWSでアプリケーション・ソフトを動かした時、操作ログを見ると汎用計算機で操作していた頃の変数名や構文が残っていました。

例えばメインフレームでファイル作成時にJCLでDD文を用いますが、EWS上の操作ログにDD文が表示されるので、UNIX用にコードの修正は行ったようですが、書き換えまでは行っていないと感じました。

スケッチャーの登場

次の質問です。

スケッチャー機能が登場したのは、いつ頃だと思いますか?

ProEngineer (現在の Co-Creat Modeling)と呼ばれる三次元CADソフトには実装されていました。

自分が大学院1年のとき、1990年にアメリカのデンバー(コロラド州)にあるAuto-Trol社で6週間にわたる三次元CADの技術セミナーを受講した時、最初の1週目で基礎コースを受講しています。

Auto-Trol社のご厚意で、まだ日本では販売されていないProEngineer というソフトが持つ、パラメトリック設計の概念やソフトウエアの講習を準備してくれたそうです。

今でも、当時のご厚意については感謝しています。

現在では、スケッチを描く平面のことをスケッチ平面と呼んでいますが、当時は英語で『データム』と呼んでいました。

その頃からソフト開発時に幾何的な公差を意識していたのかもしれません。

まだGPUやグラフィックボード、Co-Processor(数値演算ユニット)も高額で、軽快にモデルを画面内で動かすことはできませんでした。

基本はワイヤーフレーム。

シェーディング(陰影処理)をしようものなら、演算時間に5分はかかります。

シェーディングは三角関数を使って陰影の濃淡を計算処理をおこないます。

三角関数は数値演算プロセッサが無いと時間が掛かるので、いつも自販機に行ってカップコーヒーを飲みに行ってました。

このように気を抜いていると、悪いことも起こります。

カップコーヒーを飲んで戻ってくると、陰影計算の処理結果が大きくて内部メモリーがオーバーフローしてしまい、3次元CADソフトが強制終了して終わっていることもありました。

データを保存していない場合、ゼロから作り直しとなります。

そのため操作の度にデータを保存したり、操作履歴を保存するように設定していました。

今のパソコンでは考えられないことも起こります。

当時のEWSはハードディスクの容量は8MB(メガバイト)でした。

GB(ギガバイト)、TB(テラバイト)が良く使われる現在では、信じられない程少ない記憶容量だと思います。

そのため短期間でファイルが断片化してしまいます。

その結果、CADでモデリングしている最中にOSが再起動(リブート)してしまう事故もありました。

この場合の再起動は、断片化したファイルを一つのファイルに戻すサルページングという作業を行うためのもので、10~20分は再起動しません。

EWSが復旧するまで、何もできませんでした。

ここまでが、商用三次元CADが発売されてから10年間、黎明期の話です。

今では想像できないような思い出話ばかりです。

Widowsで動く三次元CAD

この記事では、最後の質問になります。

パソコン上で動く三次元CADは、いつ頃から使われ始めたかご存知でしょうか?

2003年にWindows XPが発売されてからです。

それ以前は、UNIXやNT系の Windows 2000で起動し操作するものでした。

Windows XPは、Windows 2000とWindows Meを統合したOSになります。

統合内容は動作は安定しているもののマルチメディア機能が弱かったNT系に、9x系が得意としていたマルチメディア機能を組み込んだものでした。

また、ゲームソフトの発展に伴ってグラフィックボードも安価になり、三次元CADのモデルがサクサクと動くようになりました。

Windows XP以降、実務でも困ることが少なくなりました。

三次元CADは商用ソフトウエアとして市場に登場してから40年以上の歴史を持っています。

一方、パソコン上で三次元CADが動かせるようになってからの歴史は20年ほどしかありません。

欧米を中心に1960年代からコンピュータを利用した製造手法の確立が進められています。

日本では、1970年代に北海道大学で三次元CADの研究開発がおこなわれており、世界的な注目を集めていました。

しかし研究は中止となりました。

大学在学中、この研究に携わった方々が何名かいました。

その方々の研究活動を見ていると、

三次元CADでモデリングした三次元データを使い、NC加工機と組合わせ金型製作を自動化する。

部品加工の段取りを簡単にする。

クレイモデル(粘土モデル)を接触センサ付きのグローブで撫ぜると、グローブから得られた接触情報を元に三次元CAD内に意匠曲面を生成する。

製品開発用の三次元CADに対し、生産技術領域に特化にした三次元CADを指向していたようです。

現在ではモデルベース開発と呼ばれる手法に集約されてきています。

三次元CADに関する歴史を振り返ってみました。

1989年頃から三次元CADを使い始めていますので、ほぼ35年になります。