思子淵神社のお祭り

6月20日は思子淵さんのお祭り日です。

18日(日)朝9時から掃除普請、

20日(火)朝8:30に朽木神主さんが来て、祝詞をあげてくださる予定です。

18日、8時半ごろにはそろそろ人が集まり始めました。

境内には細い草がモヤモヤと立ち上がって広がっています。

手で引いていくのは時間がかかりそう・・

と思っていると、男の方たちが草刈り機で刈ってくれました。

1時間ほどすると、休憩。

今日の参加者は13名。

女性は3人だけ。(普請は1戸に1名参加すればいいので)

湖岸や京都などに出ている息子さんたちがたくさん参加されていて、

お祭り日よりもにぎわいがありました。

休憩の時間に

昔は住民も多く、お宮さんごとは男性、お寺ごとは女性と

役割りが決まっていた、という話を聞きました。

そういえば、

昔はお祭りの日の接待用のお寿司は夫が作っていた、とも聞いています。

女性は大勢のお客さんを接待するのに忙しいから、

男性がお寿司を作っていたのかと思い、

本「聞き書き 朽木小川」にもそう書きましたが、

確かに、お宮さんごとは男性、

お寺ごとは女性と分けていたと考えた方がしっくりきます。

休憩が終わったら、幟立てを。

重く大きな杉の柱を2本立てるので、私たち女性は見学です。

カリヤの壁に吊るしてある杉の柱を2つの梯子を使って降ろします。

柱に横木を付け、幟を通していきます。

皆で柱を担いで、幟を立てる杭まで持って行き、

柱を立てて杭に固定します。

2本の幟が風を受けてハタハタとなびきます。

幟が立つとお祭りの気分が盛り上がりますね。

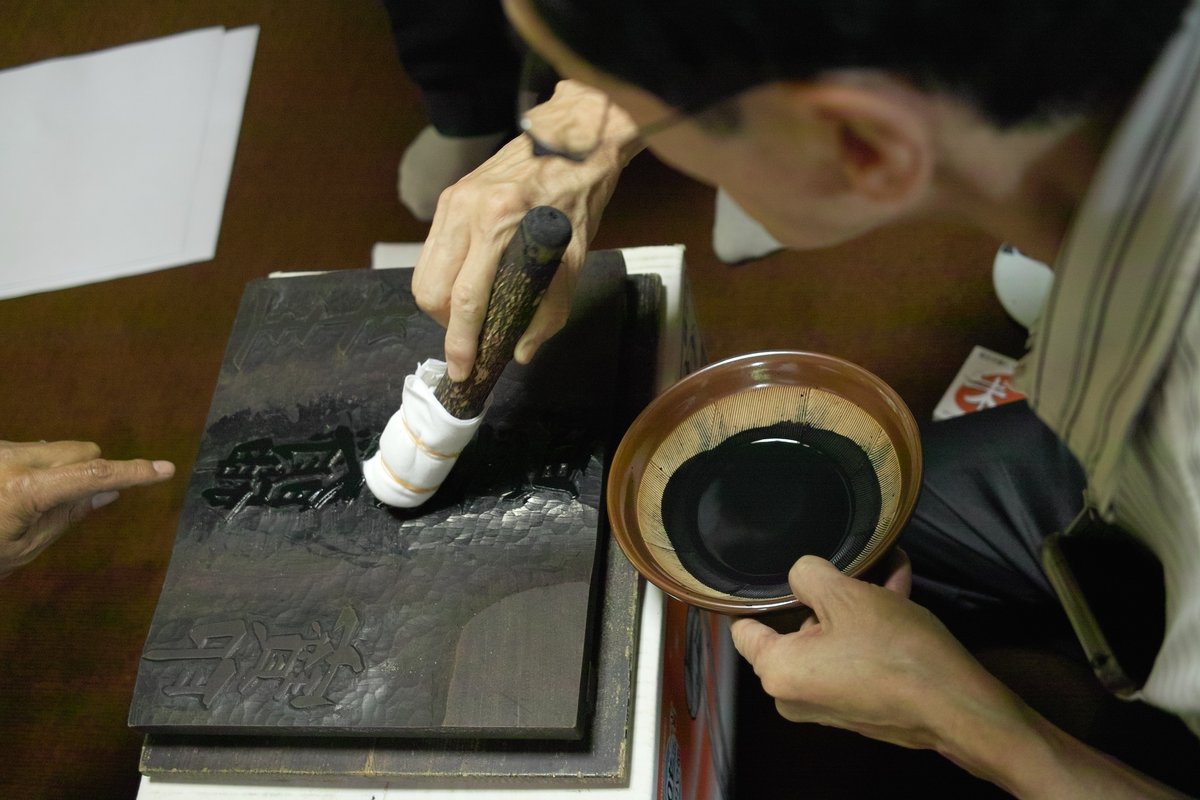

午後からは若者組(夫も入ります)でお札を刷ります。

思子淵さんには、昔からのお札の木版が残されていて、

以前は大つごもり(大晦日)に、

こうぞんさんとみやじさんがその木版を使い、新年のお札を刷っていました。

(集落から順番に選ばれる神主さんを「こうそん」さんと呼び、

その補助をする人を「みやじ(宮司)」さんと呼びます。)

住民も少なくなり、また高齢化で、

こうぞんさんとみやじさんも止めてしまい、

お正月にお札をお宮さんにあげて祝詞をあげることも出来ません。

刷るのも大変だから、数年前、コピーにしよう、ということになりました。

でも、やっぱりコピーではありがたみがない、と

Kさんが木版を使ってお札を刷るのを再開しました。

お祭り前にお札を刷って、神主の朽木さんに拝んでいただき、

お正月までカリヤで保管しておくことに。

20日は8:30に朽木さんが来られるので、皆さん、集まってきます。

私たち夫婦も一緒にお参りだけはしました。

思子淵さんは、この日だけは本殿(覆い屋)の扉が開けられ、

納められている5つの祠(内2つの祠は重文)が拝めます。

日章旗とお祭りの提灯も掛けられていました。

そこからは、

私は家に帰り、夫はカリヤに入って皆さんと待ちます。

朽木さんが本殿で祝詞をあげられるので、男性陣は皆さん一緒にお参りして、その後カリヤでお神酒を頂きます。

朽木さんは大宮神社の祭事も依頼されているので、早々にそちらに向かわれ、いったん解散。

お昼ご飯の後また男性陣は集合して、幟を下してしまい込み、

今年のお祭りは終了しました。

ところで、朽木さんは、戦国時代から朽木谷を治めてきた「朽木氏」の末裔です。

世が世なら私たちがお話することもできないお殿様なんですよ。