生成AIで見える化する行動経済学の手法と分析

1.はじめに

インターネット上の記事や商品ページには、私たちが無意識に影響を受ける行動経済学の理論や法則が巧妙に使われています。このブログでは、生成AIを使って、そうした記事や商品サイトに含まれる行動経済学的要素を分析し、それがどのように私たちに影響を与えているのかを可視化してみます。

具体的には、AIの客観的な分析能力を活用し、感情や個人的な偏見に左右されず、データに基づいて記事や商品の影響を評価します。例えば、AIは多くのデータを基にしたパターン認識によって、特定の行動経済学的要素を抽出し、偏りのない分析を行います。今回は、いくつかの具体例を通じて行動経済学の理論や法則を特定し、その効果を評価します。

2.兵庫県知事選挙における行動経済学的広報戦略の分析

メディアでも話題になりました、兵庫県知事選挙における斎藤元彦氏の広報戦略に関する記事(兵庫県知事選挙に関する記事)を分析してみましょう。(作成時11/30 修正された記事ベースです。)

記事の目的

この記事は、2024年兵庫県知事選挙における斎藤元彦氏の広報戦略を詳細に解説し、特にSNS活用や視覚的ブランディングを通じて有権者の支持を得るための取り組みを紹介しています。その目的は、広報活動の成功要因を示し、斎藤氏のポジティブなイメージを広めることです。

利用されている行動経済学理論・法則

社会的証明(Social Proof)

具体的な箇所や表現: 「X公式応援アカウント公開の翌日には、約2万件の投稿に付与されトレンド入りしました。」

効果の評価: 支持の輪を広げることで、候補者の認知度と支持率を向上させました。

ハロー効果(Halo Effect)

具体的な箇所や表現: 「プロフィール写真の変更」や「オリジナルカラー『さいとうブルー』の採用」。

効果の評価: 視覚的な改善が候補者全体の評価を引き上げ、好感度を増加させました。

バンドワゴン効果(Bandwagon Effect)

具体的な箇所や表現: 「本人アカウントが公式応援アカウントをフォローしたことで信頼感を高めました。」

効果の評価: 信頼性の向上により、情報拡散力が高まり、SNS戦略が成功しています。

アンカリング効果(Anchoring Effect)

具体的な箇所や表現: 「兵庫県旗の色を意識した『兵庫ブルー』をベースに『さいとうブルー』を採用しました。」

効果の評価: 地元愛をアピールしつつ、独自性を確立することで、視覚的印象を強化しました。

フレーミング効果(Framing Effect)

具体的な箇所や表現: 「『躍動する兵庫』から『兵庫の躍動を止めない!』へ。」

効果の評価: 前向きなメッセージにより、有権者の期待感や信頼感を高めています。

デフォルト効果(Default Effect)

具体的な箇所や表現: 「デザインガイドブックを作成して統一を徹底しました。」

効果の評価: デザインの統一により、候補者のブランドイメージが一貫して伝わる効果があります。

プライミング効果(Priming Effect)

具体的な箇所や表現: 「ハッシュタグに『知事』を入れることで、『さいとうさん=知事』という印象付けを行いました。」

効果の評価: 有権者に対するメッセージの一貫性が高まり、記憶への定着が促進されています。

これらの理論や法則を活用することで、斎藤氏の広報戦略は認知度向上と支持拡大に寄与しており、特にハロー効果や社会的証明の活用が効果的であったといえます。また、フレーミング効果やアンカリング効果を通じて、候補者のポジティブなイメージを強固にし、有権者に対して明確なメッセージを届けることに成功しています。これらの手法の組み合わせにより、選挙活動全体としての一貫性が保たれ、信頼性と共感を得る広報が展開されました。そして結果はご存じの通りです。

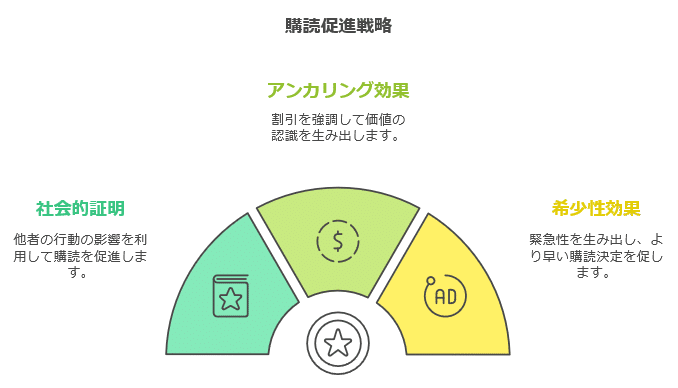

3.日経BPの『インサイト』ページにおける行動経済学的分析

たとえば、日経BPの「インサイト」ページ(日経BP「インサイト」ページ)を生成AIで分析してみると、以下のような行動経済学の理論や法則が適用されていることがわかります。

記事の目的

「インサイト」ページの主要な目的は、読者に対して日経BPの提供する深い洞察や分析を紹介し、購読や利用を促進することです。

利用されている行動経済学理論・法則

社会的証明(Social Proof)

具体例: 「多くのビジネスリーダーが購読しています」や「〇〇万人の読者が信頼しています」といった表現。

効果の評価: 他者の行動が自身の選択に影響を与えることで、購読の促進に効果的です。

アンカリング効果(Anchoring Effect)

具体例: 定期購読の価格を通常価格と割引価格で提示する。

効果の評価: 割引の大きさを強調し、購読の「お得感」を感じさせる効果があります。

希少性効果(Scarcity Effect)

具体例: 「期間限定オファー」や「先着〇〇名様限定」といった表現。

効果の評価: 読者に緊急性を感じさせ、購読行動を早める効果があります。

これらの手法を組み合わせることで、「インサイト」ページは読者の購読意欲を高め、効果的に訴求していることがわかります。

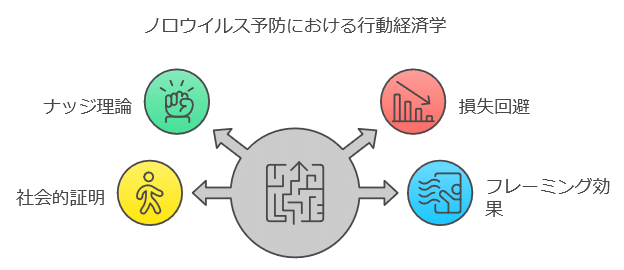

4.政府広報オンラインの記事「ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?」の分析

次に、政府広報オンラインの記事「ノロウイルスに要注意!感染経路と予防方法は?」(記事リンク)を分析してみましょう。

記事の目的

ノロウイルスの感染経路や予防方法を周知し、読者の予防行動を促進すること。

利用されている行動経済学理論・法則

ナッジ理論(Nudge Theory)

具体例: 記事全体を通じて、ノロウイルスの予防方法を具体的に提示しています。

効果の評価: 「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」という4つのポイントを示し、読者が自然と予防行動を取るよう促しています。

損失回避バイアス(Loss Aversion)

具体例: 「特に冬になるとノロウイルスによる食中毒が増えます。」

効果の評価: 冬季にノロウイルス感染が増加するリスクを強調することで、読者の予防行動を促しています。

社会的証明(Social Proof)

具体例: 「食中毒予防が必要なのは夏だけではありません。食中毒は1年を通して発生します。」

効果の評価: 食中毒予防が年間を通じて必要であることを示すことで、読者に継続的な予防行動を促しています。

フレーミング効果(Framing Effect)

具体例: 「ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントは、ノロウイルスを『持ち込まない』『つけない』『やっつける』『ひろげない』の4つです。」

効果の評価: 明確で簡潔なフレームで情報を提供することで、読者の理解度と行動実践率が向上することが期待されます。

この記事は、ナッジ理論、損失回避バイアス、社会的証明、フレーミング効果などの行動経済学的手法を効果的に活用し、読者の予防行動を促進する構成となっています。

5.生成AIによる行動経済学分析のプロンプト例

記事や文章を生成AIで分析する際に役立つプロンプトの例を紹介します。提供された記事や文章を詳細に読み込み、以下の行動経済学理論や法則がどのように適用されているかを特定してください。ChatGPT4oですが他の生成AIでも使えると思います。※追記:基本理論・法則だけでも十分でした。

提供された記事や文章を詳細に読み込み、以下の行動経済学理論や法則がどのように

適用されているかを特定してください。

【基本的な理論や法則】

- 限定合理性(Bounded Rationality)

- ナッジ理論(Nudge Theory)

- 損失回避バイアス(Loss Aversion)

- 現状維持バイアス(Status Quo Bias)

- フレーミング効果(Framing Effect)

- アンカリング効果(Anchoring Effect)

- 社会的証明(Social Proof)

- ハロー効果(Halo Effect)

- プロスペクト理論(Prospect Theory)

【拡張した理論や法則】

- 認知的不協和(Cognitive Dissonance)

- 選択過多(Choice Overload)

- 公平性バイアス(Fairness Bias)

- 時間割引(Temporal Discounting)

- 終末効果(Recency Effect)

- 希少性効果(Scarcity Effect)

- 感情ヒューリスティック(Affect Heuristic)

- バンドワゴン効果(Bandwagon Effect)

- デフォルト効果(Default Effect)

- プライミング効果(Priming Effect)

- おとり効果(Decoy Effect)

- ステータスバイアス(Status Bias)

- 帰属バイアス(Attribution Bias)

- 過信バイアス(Overconfidence Bias)

- 正常性バイアス(Normalcy Bias)

- サンクコスト効果(Sunk Cost Effect)

- 確証バイアス(Confirmation Bias)

- ダニング=クルーガー効果(Dunning-Kruger Effect)

- セルフ・フルフィリング・プロフェシー(Self-Fulfilling Prophecy)

- フット・イン・ザ・フェイス効果(Foot-in-the-Face Effect)

- ハイパーボリック・ディスカウンティング(Hyperbolic Discounting)

- 責任分散効果(Diffusion of Responsibility)

- 悔しさ回避(Regret Aversion)

- エンドウ効果(Endowment Effect)

- フェイク・アミティー(Fake Amity)

【ステップ1】記事の目的を理解する

- 記事の主要な目的や意図(例:商品の購入を促す、政策提案を行う、行動を変容させる、

特定のアイデアを伝える)を明確にしてください。

【ステップ2】具体的な箇所を特定する

- 記事中で行動経済学的な手法が使用されている箇所を引用し、それがどの理論や法則に

該当するかを特定してください。

【ステップ3】理論や法則を説明する

- 該当する理論や法則の簡単な説明を記載し、記事内でどのように利用されているかを

解説してください。

【ステップ4】効果を評価する

- 使用されている手法の有効性や潜在的な影響を評価してください。

- 具体例:購買意欲の向上、情報の理解度、選択の簡便性など。

【出力形式】

- 記事の目的

- 利用されている行動経済学理論・法則

- 理論名: [具体的な箇所や表現]

- 理論の説明と記事内での具体例

- 理論や法則の効果の評価

#インプット

[分析したいURLや記事をここに記載]6.分析結果の要約と意識的な行動

生成AIを用いて記事や商品ページを分析することで、私たちが無意識のうちに影響を受けている行動経済学的要素を明らかにすることができます。社会的証明やアンカリング効果、希少性効果など、さまざまな理論が巧妙に組み込まれていることが見て取れます。

対応策として以下の行動を日常生活に取り入れてみる。

自分への影響を再評価する: 購入決定の際に、自分がどのような影響を受けているのかを考え直してみましょう。

情報の信憑性を見極める: 情報の信頼性を見極める判断力を高め、より賢明な意思決定を行うよう努めましょう。

自律的な行動を促進する: こうした気づきを通じて、より意識的に行動し、自律的な選択を行うことを心がけましょう。

7.次回以降でやりたいこと

マーケティングや広告における行動経済学の具体的な活用方法に焦点を当てます。例えば、特定の製品広告がどのようにして消費者の購買意欲を引き出しているのか、またどのような心理的な手法が使われているのかを記事にしたいと思っています。

とりあえず次回トピックには以下を考えています

広告の心理的誘導の具体例: 有名な製品広告を通して、社会的証明やアンカリング効果がどのように活用されているかを見ていきます。

消費者行動の解析: 広告が私たちの購買決定にどのように影響を与えているのか、その仕組みを明らかにします。

自分が学ぶ: 広告に隠された心理的誘導を理解し、それを「まねる」ことで自分自身でも効果的なマーケティングや提案書手法を作り出せるようになることを目指します。

そのあとは生成AIを活用して作る方もやってみたいですね。

では次回も楽しみにしてください。