スポーツビジネスに関わるとは? ラグビー日本代表廣瀬さんとアクセンチュア中村さんの話を聞いて感じたこと。

このnoteは個人の見解であって、所属組織を代表するものではありません

参加して感じたこと

クリアソンが運営するアスリートカレッジ第41回に参加しました。今回は元ラグビー日本代表の広瀬さんと、アクセンチュアの中村さんの対談でしたが、参加した感想としてはいつものアスリートカレッジと異なり「人を選ぶ会だった」という事。

スポーツという文脈でセミナーを開催すれば、一般的に視聴者は「ビジョン」「パッション」「チームワーク」「スポーツの裏話」などの生き方や精神論をテーマとして求めるのが定番だ。しかし今回は感情論を排除し、スポーツのリアルな経営課題にフォーカスされていた。さらにスピーカーであるアクセンチュア中村さんの基礎能力が高いため、視聴者が話についていくためには一定以上のビジネスリテラシーが求められる内容だった。

私はどちらかと言えばリアリストなので今回の内容はドンピシャだった。めっちゃ面白いなと思ったし、キャリアという観点でも素晴らしく価値がある内容だと感じた。今回のセミナーで自分が感じたこと・学んだことを簡単にではありますがnoteでまとめてみたので共有させて下さい。

スポーツ界の課題とは何か?

日本スポーツ界の課題はシンプルに「儲かりにくい」ということ。ほとんどのチームが収益をだすことはできても、利益を生み出せずに苦しんでいるのが現実である。欧米と日本スポーツ界をざっくりと比較した表と、表には記載されていない事例をセミナーで中村さんが共有してくれました。

スポーツは感動を創造し、その対価としてお金を得る構造となっている。

利益を「売上ーコスト」というシンプルに定義するなら、スポーツ界は下記のように定義することも可能なはずだ。

売上(感動の創造量 × 対価を得るための構造)- コスト = 利益

つまりスポーツ界が利益を出せない理由は

①感動の創造量が不足している

②対価を得るための構造問題

③お金の使い方

となる。

感動の創造量不足に対して

スポーツとは負けるためにやっているといっても過言ではない。勝者は1チームしかなく、リーグの中にいるチームのほとんどが敗者となる。つまりスポーツとは、

負けをどう管理するのか?

負けを通じてどのように感動を提供するのか?

というのがポイントになる。勝ちを売るのではなく、勝つという目的を追求したうえで創造する感動。現チームの環境をきちんと想像したうえで、ストーリーを設計することが大事になってくるという中村さんの視点はなるほどなと思った。

要は「試合」という1つの点に集中するのではなく全てのチーム活動を目的と結び付けた上で線として表現し、ファンに提供できるかである。

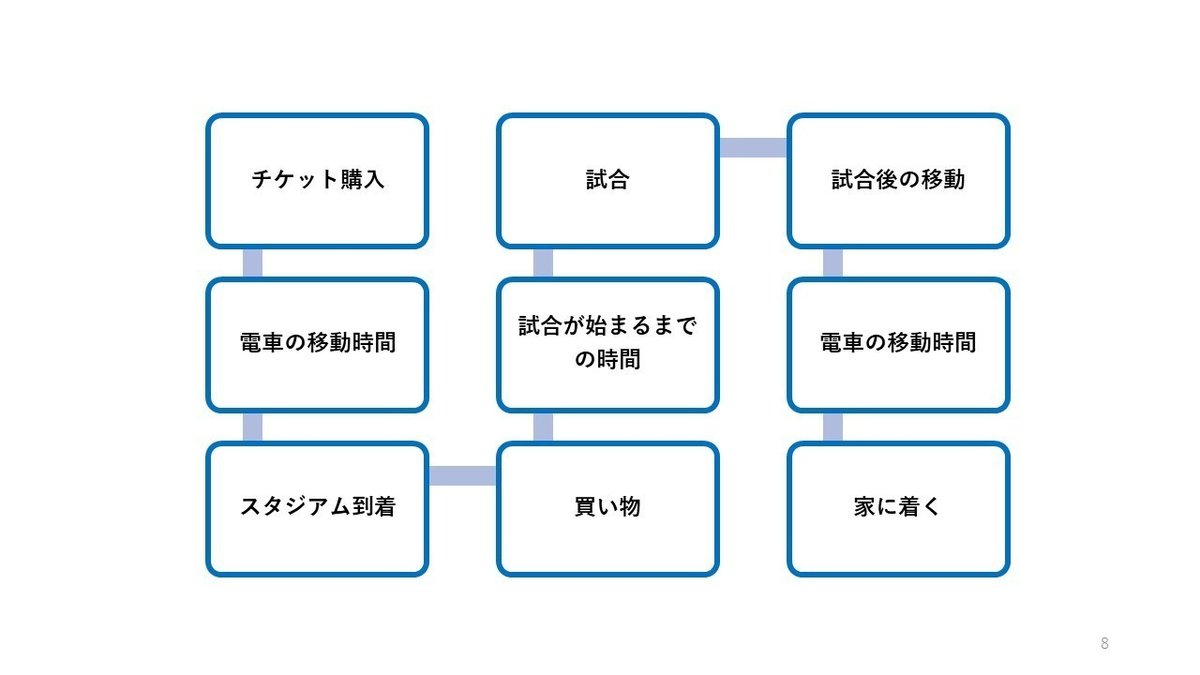

そして試合という点を大きくするための努力も必要だ。CXの設計を「試合のみ」にフォーカスを当てるのではなく、チケットを購入して、試合をみて、家に戻るまでをCX設計する必要がある。

例えば顧客のほとんどが試合の3時間前に家を出るとする。その時間帯に選手やクラブがSNSで投稿をする。電車でそれをみながら顧客は感動する。最寄駅からスタジアムまでの道のりで、試合に関する情報などをみて楽しむことができたり、到着してからは買い物を楽しめる。試合が始まるまでの時間にはムービーが流れたり、チアリーダーがダンスをしていたりなどのエンターテイメントがあり、モチベーションが最高の状態で試合に臨める。試合後の移動は待ち時間がなるべく減るための工夫があったり、帰りの電車に乗るタイミングでクラブからSNSの投稿があったり。

要は「チケットを購入してから、家に戻るまでの全てがエンターテイメントとして繋がっているか」ということだ。

ビジネスの世界では当たり前のCX設計が、スポーツ界では当たり前でなかったりする。もっとスポーツ界に関わる人たち、選手は、ファンたちが貴重な資源である「時間」と「お金」をどの程度使ってくれているのかを知る努力をするべきだし、競合他社との比較も重要だ。

競合とはスポーツでなく、ミュージック、映画館、ネットフリックス、などの全ての体験である。こういった体験よりも、優れた体験を顧客へと提供するために何ができるかを考えることが感動を創出するという事だと個人的には考えるが、現在のスポーツ界は理想と程遠いのではないかと話を聞きながら感じた。

対価を得るための構造問題

対価を得るための構造を、中村さんは経営モデル・集客・収益という3つの観点でお話しされていました。

その中でも、ユニットエコノミクスという切り口でスポーツ界を見る発想は面白いなと感じました。ユニットエコノミクスとは、ビジネス最小単位における収益性のことです。

株式会社マネーフォワード 決算説明資料

ユニットエコノミクスはLTV(life time value)とCAC(Customer Acquisition Cost)が重要となってくる。

LTV = 1回あたり購入金額 × 1顧客の平均購入回数

CAC =(営業人員人件費+広告宣伝費)/ 新規顧客数

スポーツはCACのコストが低いにも関わらず、この特権・強みをうまく活用できていない。しかもスポーツは顧客の粘着度が高く、通常の企業なら迷惑メール扱いされるものが、スポーツならお客様と接点をもつほど跳ね返ってくる。

LTVを伸ばせない要因として、VIPホスピタリティーに対する設計がないことを重要課題の1つとして定義していたことも納得である。

ファンは平等。

差別してはいけない。

金持ちを優遇してはいけない。

みたいな考えが日本人の美徳感の中にあり、この美徳感が障壁になっている。ビップホスピタリティーが日本でもワークするのは立証されている。こういうセグメントをどのようにつくっていくのかがキーとなる。乱暴な表現になるがVIP顧客の負担が大きいから、チケット代が安くなっているだよというコミュニケーションが正しく認知されることが重要となる。

構造問題はスポーツチーム改革だけでなく、ファンの意識改革も重要となってくる。ファンが利益を求めないという現状をどう変えていくのか?

クラブチームが利益を追求することは、多くのファンからすれば「なぜそのお金を使って、もっと良い選手を獲得しなかったのか?」という話に繋がりやすい。勝たないで貯金をするなら、選手をとってくれというコミュニケーション。勝ち点だけでなく、クラブの利益率にも関心をもってもらうためにファンとコミュニケーションしていく必要がある。

日本のスタジアム設計の問題点についても指摘があった。海外ではFood(食)、Beverage(飲料)、Merchandising(グッズ)、Parking(駐車場)が売上に大きな影響を与える重要指標とされている。

スタジアムはWi-Fi完備で、アプリを使うと席からもフードやグッズが購入でき、その場まで持ってきてくれるというシステムが導入されており4万人入っても並ばずに飲食が可能。飲食店のバリュエーションが多くて何度行っても飽きないつくりになっているのが海外のスタンダードに対して、日本はFBMPの設計が疎かになっている。

そのほかにも、スポンサーアクティベーションという視点でチームが売れるものはロゴだけではないという視点や、スポンサー様の事業に対して提案をするビジネス理解力が問われてくる。

この問題の根本は「スポーツが好きな人を採用してしまう事」、「適切な報酬を支払えない事」の2つが大きな問題であると感じた。スポーツに必要なのはビジネス理解・経験が豊富な人間であり、社会の中に存在する問題の中でスポーツと繋げられる可能性があるものを見つけ出す柔軟な発想と、仮説と検証を繰り返し続けるためのグリット力だ。

スポーツに必要なのは「スポーツが好きな人」ではなく、「スポーツの可能性と社会の課題を繋げる力を持った人(または新たな価値を創造する力を持った人)」なんだと話を聞いて感じました。

いいなと思ったら応援しよう!