ラピダスは半導体世界で覇権をとれるのか?

はじめまして、VALUENEXの榎本と申します。

本記事では半導体メーカーであるラピダスとTSMCの特許情報を用いた俯瞰解析の事例をご紹介します。

今日、半導体はあらゆる電子機器に使用され、その技術は安全保障上の問題となるほど重視されています。世界最大の半導体ファウンダリ(受託製造会社)である台湾のTSMCはINTELやNVIDIAなどを顧客に持ち、世界の半導体の50%以上を製造しています。また技術的にも他社に先駆け、次世代半導体の量産化に成功しています。

日本は1980年代には半導体世界シェア50%を占めていましたが徐々に地位を低下させ、2019年にはシェア10%にとどまっています。こうした状況を受け2022年8月に大手日本企業8社の出資で「ラピダス」が設立されました。ラピダスは次世代半導体において世界的なファウンダリを目指し、同年12月にIBMとの提携を発表しました。

今回は現在世界シェア第1位のTSMCと新たに設立された日本のラピダスは競合となりうるのか、VALUENEX の俯瞰図を用いて比較しました。

TSMCとラピダス・IBMの保有している特許を分析対象とします。初めに、VALUENEXが提携しているPatSnap社のAnalyticsという特許データベースを使って2011年から現在まで各社の特許をグループ傘下の企業まで含めて検索・取得し、分析対象として約7万4千件の特許データを整理しました。

技術全体像

これらの特許データをVALUENEX独自のアルゴリズムに基づき一枚絵に可視化した技術俯瞰図がこちらになります。半導体領域とコンピュータ/情報システムの大きく2つに分類されました(図1)。本記事ではTSMCとラピダス・IBMの比較を行うことが目的であるためIBMの特許が集中しているコンピュータ/情報システムは除外し、半導体領域の詳細を確認しました。

企業ごとの比較

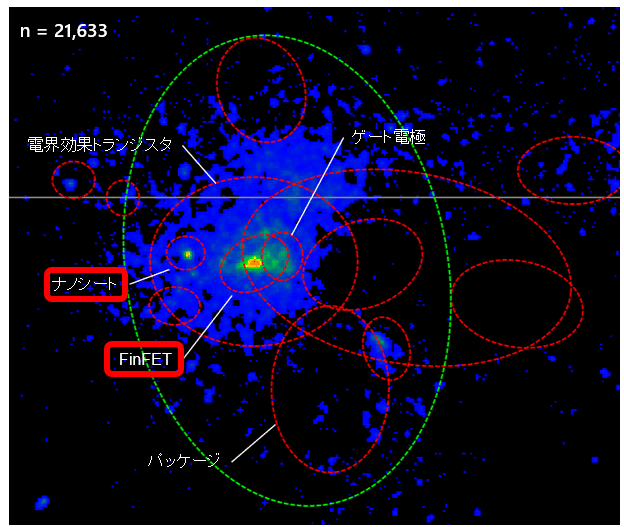

半導体領域を拡大した図を企業ごとに比較しました(図2)。

TSMCの特許はパッケージ領域領域および、電界効果トランジスタ(FET)領域に特許が集積しており、さらに電界効果トランジスタ領域内ではゲート電極、FinFETに関する特許の集積が多いです。

ラピダスの特許は半導体領域にはほとんどなく、製造法に関する特許を中心に、ディスプレイ、磁性層、保護膜、メモリなどに集積が見られました。ラピダスの特許とTSMCの技術領域はほとんど重複しておらず、TSMCに対抗する技術は持っていないものと推測されます。

IBMの特許は電界効果トランジスタ(FET)領域に特許が集積しており、電界効果トランジスタ領域内ではゲート電極、FinFET、ナノシートに関する特許の集積が多いです。TSMCとの違いはパッケージ領域に特許の集積が少ないこと、ナノシートの領域に特許の集積がみられることでした。

次に直近の技術分布を比較しました。図3は企業ごとに2020年以降の特許を表示させた俯瞰図です。3社とも期間全体を通じての傾向と差異は見られず、TSMCの特許は電界効果トランジスタ領域内のゲート電極、FinFETに集積が見られました。

ラピダス及び出資企業の特許は半導体領域にはほとんどなく、製造法に関する特許を中心に、ディスプレイ、磁性層、保護膜、メモリなどに集積が見られます。

IBMの特許は期間全体を通じての傾向と差異は見られず、電界効果トランジスタ領域内のゲート電極、FinFET、ナノシートに集積が見られました。

次世代半導体のナノ特許(IPC:B82)を比較しました(図4)。

TSMCはゲート電極とFinFETの重複領域およびナノワイヤに特許の集積が見られます。

ラピダスはカーボンナノチューブ、グラフェン、磁性層に特許の集積があります。

IBMはゲート電極とFinFETの重複領域およびカーボンナノチューブ、ナノワイヤ、ナノシートに特許の集積が見られました。特にナノシートは次々世代のより微細な半導体を目指した技術であり、2021年には同社が2nm半導体技術でテストチップの作成に成功したと発表しています※。

(※出展:IBMが2nm半導体プロセスの試作成功、研究トップに聞く「ムーアの法則」の将来)

まとめ

IBMの特許は次世代半導体のナノ技術のキーになるゲート電極、FinFETに関する特許を保有しているほか、次々世代半導体のキーとなるナノシートに関する技術も保有しています。ラピダス単体でTSMCに対抗するナノ技術を開発するのは、現状では不可能に近いと考えられますが、IBMとの提携により次世代半導体の開発は可能と考えられました。また、TSMCがあまり特許を保有していない次々世代のナノシート技術についてはIBMが技術的に進んでいると思われ、ラピダスとともに早急に量産化の実現ができたならばTSMCを超えるファウンダリになる可能性を秘めているのではないでしょうか。

この事例では半導体企業を対象にしましたが、VALUENEXでは様々なテーマ・業界を対象に技術動向調査を行っておりますので、こうした分析や議論にご関心がある方は是非お知らせください。