心不全治療におけるGDMTとAIの親和性

2006年に『がん対策基本法』が成立いたしました。

2018年に『脳卒中・循環器病対策基本法』が成立いたしました。

日本人の死因の第一位は『がん』であり、次に『心疾患』になります。

一般に『心不全』は『がん』よりも予後が不良といわれます。

高齢化で心不全の患者さんの増加により「心不全パンデミック」という言葉も用いられます。

心不全は標準治療という言葉より、最適化という言葉が使われます。

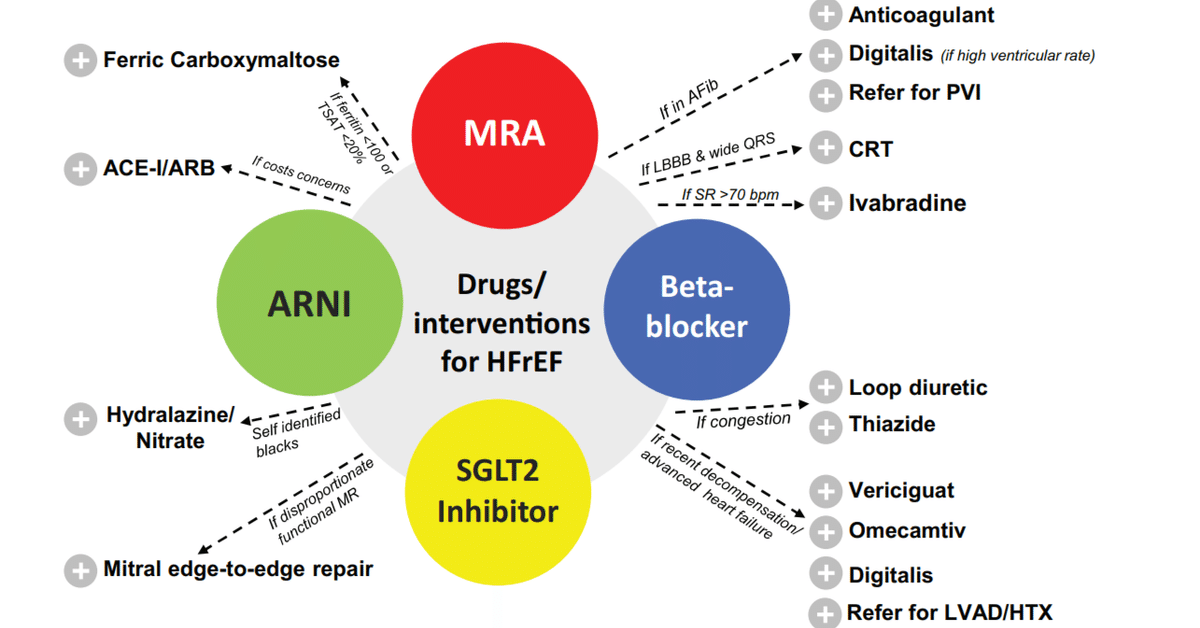

表題はfantastic fourという心不全治療においてとても重要な薬剤です。

『がん』治療においてはある程度既定路線が存在します。

別の言い方をすると選択肢が複数あることは少ないといえます。

ですので標準療法という言葉が使われます。

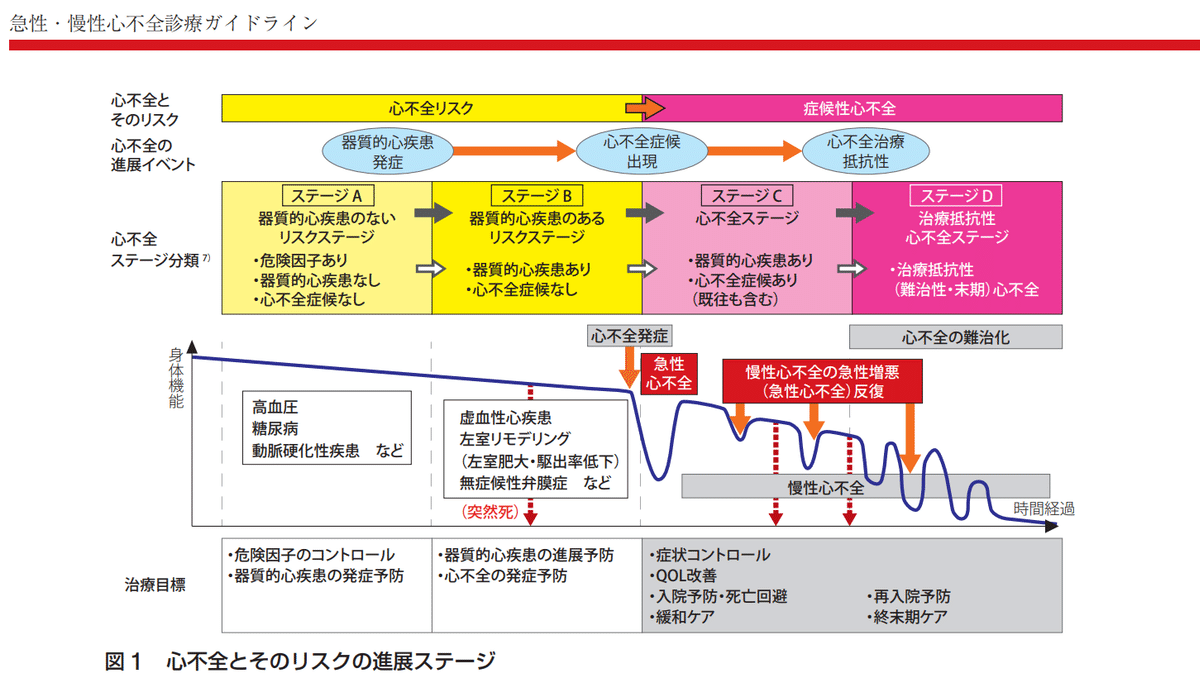

しかし、『心不全』においてはある程度治療アプローチが個別化してきます。

これは何を意味するかというと、治療方針に関してある程度ダイバシティが存在するということです。

『心不全』にはリバースリモデリングといい、治療によりステージが改善するということが起きえます。

治療方針の決定にはある程度のアルゴリズムが存在します。

治療方針の決定にあたっては循環器専門医だからこそできる職人技のようなものでもあります。

そのような中で、診療ガイドラインにに基づく標準治療(GDMT)が提唱されています。

心不全の治療はエビデンスの蓄積で近年においても年々改編が加えられていますが、現状のガイドラインに照らし合わせると、GDMTはfantastic fourをしっかり使用することと理解していいと思います。

GDMTが提唱された背景には、循環器専門医以外でも心不全に対する加療を行う必要があり、患者の心不全治療のアウトカムを最大化させる目的が一つにあります。

また、心不全の治療は数年から数十年に及ぶことがよくあります。その中で一時的な要因から最適化された治療(おおよそGDMTと考えてよい)を外れることがありますが、一時的な要素が無くなったときに、再度治療を見直して最適化された治療を検討する必要も出ます。この2点においてGDMTは特に有効だと考えられます。

このような観点からPHR/EHRを用い、アルゴリズムに起因するところをAIで補完することが出来ればより最適化された心不全治療を提供することが出来ます。