分野の垣根をまたいで/小林延人

東京大学出版会(以下、出版会)が今年で創立70周年を迎えたようである。ロゴマークも一新され、UP本誌の表紙にも「創立70周年」と控えめに記載されていることに気づいた。長きに亘り、学術研究を出版という形で支えてくれたことに、一研究者として御礼申したい。

さて、こちらは創設10周年となる東京大学南原繁記念出版賞(以下、南原賞)を記念する形になるのであろうか。本誌には、4月号からリレー形式で歴代受賞者のエッセイが掲載されている。大いに気後れがするものの、研究の余話を少しお話したい。

私が南原賞を受賞したのは2014年3月のことで、表彰式では政治思想史をご専門とされる渡辺浩先生にご講評いただいた。懇親会の場でも多くの方からお励ましいただき、出版会の理事をお務めだった医学系研究科の先生からもお声がけいただいたように思う。他分野の先生にも研究を認めてもらえた気がして随分と嬉しかったことを覚えている。年によって違うが、表彰式の前後に、前年度受賞者の出版を記念する贈呈式、前々年度受賞者の講演会があわせて開かれるため、年度の近い受賞者と多少なりとも顔なじみになった。南原賞は単著に相当する論文を選考対象とし、これまでいわゆる理系の受賞者があまり輩出していない(注1)。それでも南原賞を通じて、研究者同士が交流し、互いの領分をよく知らないながらも手探りで尊重し合う、そのような雰囲気が作られていると感じた。

思い返すと、私が所属していた東京大学日本史学研究室も分野間の交流を受け入れる寛容さがあった。当時(2003年頃)の研究室は、教授5名・助教授3名・助手1名で構成されていた。学部学生(3・4年生)は一学年20~25名程度、大学院を含めると100名弱ほどの規模となる。古代・中世・近世・近代という四つの時代について、それぞれ2名ずつの教員が請け負っており、私は近代史のゼミに博士課程までお世話になった。この間、隣接領域である近世史のゼミに出たほか、夏の史料調査実習にも参加した。長野県の清内路村の調査には、地震学関係の方もいたように記憶している。何でも、実験や観察によって検証することが難しい事象を扱う分野では、自然科学でも文献史学が比較的尊重されていて、くずし字を読んで過去の事例を取り上げることも一つの検証の手段になるとか。いずれにせよ、専門が細分化され、縦(同時代)の関係が強い一方で、横(他時代・他分野)の交流も当たり前と感じることができた。

卒業論文執筆の段階になると、明治元年(1868年)に発行された太政官札という紙幣を研究テーマとして選び、大学院進学後は経済学研究科のゼミにも参加するようになった。歴史学畑から、経済学の領域に足を踏み込んだことになる。物理的にも少し歩けば分野の異なる優れた授業を受けられる、というのは恵まれていたことと思う。

そもそも、日本史学は一つの領域の中で完結するものではない。政治史、外交史、経済史、文化史、宗教史、など、学問内在的に他分野との交流が必要になってくる。それは、自身の専門性を、近接領域の人が理解できるようにかみ砕いて説明することを求めるものである。

たしか卒業論文執筆時のころだったか。研究室のとある先生が話した次のような逸話がある。ある時、その先生が大学の博士論文で最も優れたものを選考する会議に出ることになった。ただ、選考の対象となったのは宇宙物理の論文で、おそらく文学部の教員が聞いてもわからないだろうと思いながら参加したのだという。ところが、その対象者が行った15分のプレゼンを聞いて、その先生は研究上の意義がある立派な論文だと認めることができた。翻って、学生各位も、自身の保護者から卒業論文の内容を聞かれたときに、「どうせ言ってもわからない」と説明を放棄するのではなく、保護者に自身の成果を伝えられるように努力せよ、と続く。

20年近く前のことなので、記憶の細部は都合の良いように改変・脚色されている可能性があることはご容赦いただきたいが、これは私の好きな話で、折に触れて学生に伝えている。授業料を払ってくれた保護者(出資者)に対して学生(経営者)は説明責任を果たせ、というメッセージも重要だが、ここでの含意は、自身の研究内容を相手に合わせて説明する能力を身に付けろ、という点にある。学会発表では専門を同じくする研究者に向けて、一般書ではその研究に興味を持ってくれる学生や社会人に向けて、家庭内では自身の活動を支えてくれる家族に向けて、それぞれの説明の仕方は異なるだろう。その一方で、説明の本質は変わらないはずである。アウトリーチ活動・社会貢献が求められる昨今では、研究内容を広く発信する努力を研究者の多くが行っている。それは研究者同士で会話することの延長上にある。相手に伝わらないのであれば、それは研究自体の見直しが必要である、というのは言い過ぎであろうか。

こうした教育を受けてきたおかげで、幸運にも南原賞を頂戴することができた。少しだけ研究の中身に立ち入ると、受賞論文をもとに刊行した『明治維新期の貨幣経済』(2015年)では、近世期の複雑多様な貨幣体系が、明治期以降の単一的な貨幣体系にどのように移行したか、そしてその過程において、人々の経済活動がどのように続いたかを分析した。すなわち、私の研究では、多種多様な貨幣が流通していた今から150年ほど前の日本で、誰がどの貨幣を用いているかわかる史料があると望ましい。だが、大福帳(だいふくちょう)などと呼ばれる当時の帳簿を分析しても、概して成果は芳しくなかった。それは、貨幣ごとの区別を記帳していない場合が多かったからである。帳簿において、日付、金額、取引した財・サービスの種類、取引相手、などを書くのは昔から一般的だが、さらにどの貨幣を用いたかまで記入している几帳面な経営主体─しかも現在まで史料が保存されている─は極めて稀少である。たいていの場合、帳簿には統一的な基準で測られた数値が残されているのみであるから、どのような貨幣が実際に取引の現場で使用されたかはわからない。これまでの研究が、貨幣の発行高や明治維新政府による市場調査から貨幣流通の実態を類推してきた限界もむべなるかなである。

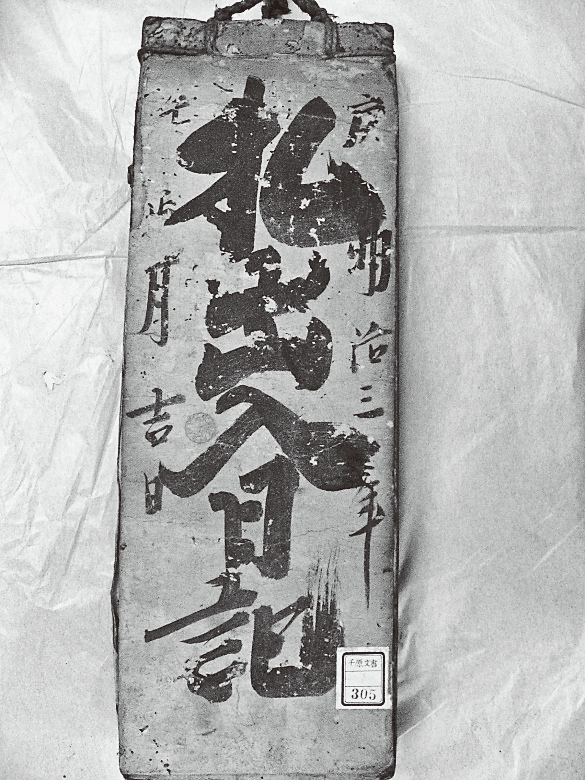

ただし、探せばあるもので、その稀少な家の一つが日田(現、大分県日田市)にあった。千原幸右衛門家という家の帳簿は(注2)、同一年度に、「金銀出入日記」「銭出入日記」「札出入日記」の三種類が存在する(注3)。ここでの「札」とは紙幣を指し、「札出入日記」のなかではさらに何種類もの藩札をそれぞれ区別して記帳していた。帳簿にはタブがついていて、特定の藩札の場所をめくりやすいようになっている。写真に掲げたのは、このうち明治三年(1870年)における中津札(中津藩札)の支出入を記した箇所である。

「札出入日記」(『千原家文書』305)

午正月二日改

高 弐百四拾四匁六分 ㊞

〃〔正月二日〕

入 五分 ㊞ 酒店

……

その後もわずかに研究を進め、最近では、『財産権の経済史』(2020年)という編著を出版会から上梓する機会を得た。本書は、新制度派経済学のダグラス・ノース(Douglass C.North)や、法と経済学のスティーブン・シャベル(Steven M.Shavell)らの議論を土台に、財産権(ここでは物権、債権、知的財産権、社員権を包括する概念)が歴史的にどのように設定され、経済活動に影響を与えてきたのかを理論・実証双方から検討している。

あまりに大きいテーマを扱った蛮勇ではあるが、温かい言葉をいただくこともある。そして何より共著者が、企画の趣旨に当初から賛同し、議論を尽くしてくれた。共著者7名のうち5名とは初対面であったものの、純粋に学問的な興味でつながった方々との知的交流を通じて、社会現象を実証的に明らかにする姿勢を示すことができれば、法律学・経済学の専門家とも議論の場を共有することができると信ずるに至った。

私の分担箇所では、明治初期の藩債処分を事例として(注4)、明治国家が藩の債務を部分的にではあれ引き継いだ点(債権の保護)を評価するとともに、日本では明治前期に、新旧公債証書の売買や公債担保金融を通じて債権の流動性・譲渡性が格段に向上した点を指摘している。こうした分析が可能になったのは、大坂の最大手両替商・加島屋廣岡久右衛門の新出史料のなかに(注5)、藩債処分後にどの大名貸の債権が認められ、どの債権が認められなかったかがわかる帳簿などが出てきたからである。

本書の著者はみな、財産権を保護すればするほど望ましい社会になるのか、国家による財産権の創設は私的な秩序にどのような影響を与えるのか、という二つの疑問を共有しており、統一感のある一書に仕上がった。ただし編者の力不足で、結論は十分に論じきれておらず、問題提起にとどまっている。是非とも分野の内外から御批正を賜りたい。

現在私は、大学の経済経営学部に身を置きながら、引き続き歴史学と経済学・経営学との接点を探っている。とはいえ、他分野の研究を理解することは容易ではなく、学問である以上、専門性の担保が必須であることは言うまでもない。自身の足元が疎かになっては研究者としての信用を損なう。研究者の中には複数の分野でしっかりと専門的な知見を築きあげる鉄人もいて、何人か顔も思い浮かぶが、私にはどうやらできそうにない。分野を横断して自在に渉猟する、あるいは分野を統合して混ざり合うというより、少し垣根をまたいでいつでも自分の分野に帰ってこられるようにするくらいの心持ちが、自身の身の丈に合っているのかもしれない。

今年かつての指導教員からいただいた年賀状には、謹呈した拙編著への感想が付せられていた。はがきの隅に、「……よい切り口と感心してはいるのですが」と書かれたところで余白がなくなり文章が終わっている。勇気がなく聞けずにいるが、凡そ想像はつく。足元が疎かにならないよう、今後も励みたい。

(注1) 第八回受賞者の江本弘さんが工学部建築学科のご出身で、唯一の理系ではないだろうか。第七回受賞者の濱田武志さんのご研究は、生物学で用いられている分岐学(cladistics)の手法を言語学に応用したものと聞いた。ここでは理系に含めていないが、失礼があったらお詫びする。

(注2) 九州大学附属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門所蔵『千原家文書』。

(注3) 「金銀」:正金(金建ての鋳貨)と、金札(太政官札・民部省札)と呼ばれた政府紙幣が含まれる。正銀(銀建ての鋳貨)はほとんど流通していない。正金はほぼすべてが幕府の発行によるもので、万延二分金を中心に、〈両─分─朱〉を計算単位とする多くの貨幣が流通した。「銭」:幕府が鋳造した銭貨で、〈貫─文〉を計算単位とする小額貨幣である。「札」:日田県内で発行された地域通貨以外に、領域外からも各種藩札が流入していた。紙幣や手形には銀建て〈貫─匁─分〉が用いられている。明治三年頃の日田地域では、幕府鋳貨、維新政府紙幣、各種地域通貨が並行して流通する状況にあった。私は、これを金融の混乱として描くのではなく、人々が複雑多様な貨幣を使い分けながら、正常な経済活動を営んでいた点に注目している。

(注4) 明治四年(1871年)七月、廃藩置県によってすべての藩が廃止された。これは経済史的には、藩に対して貸付を行っていた商人(大名貸商人)の債権をどう処理するのかという問題を惹起した点が重要である。政府はその後、新旧公債証書発行条例を公布し、旧来の債権を契約期日に応じて新債・旧債・古債などと区分したうえで、新債・旧債に対しては新公債・旧公債を交付し、古債などは棄捐した。

(注5) 大同生命保険株式会社所蔵、大阪大学経済学部寄託『大同生命文書』。奈良県岡橋家原蔵、神戸大学経済経営研究所所蔵『廣岡家文書』。NHK連続ドラマ小説「あさが来た」(2015年度下半期)の舞台になった商家としても有名。

(こばやし・のぶる 日本経済史・日本近代史)

初出:『UP』585号 (2021/7)